瑞典人对中国的憧憬由来已久,远的不说,如1920年代,就有大批知识分子沉迷于《庄子》和林语堂的《生活的艺术》。1967年前后,激动的左派人员纷纷找寻打开中国之旅的钥匙,也有通过瑞中友好协会斡旋而成行的。而在1977年,瑞典数一数二的报纸《瑞典日报》用了这么个标题:“中国——那里有着未来。”

瑞典电台历来派驻记者去世界各地,发回当地报道。20世纪六七十年代,外国旅行报道及纪实随笔在瑞典风行。除了有关欧美各国,也有关于中国、古巴和越南的,有左翼思潮的影响,也与越南战争等国际时势相关。中国纪行说多不多,说少也不少。不过,直至今日,除了汉学家和专业人士,一般瑞典民众对中国的了解还是限于皮毛,不少人只知道少量名词,如秦始皇、黄河、毛泽东、长城之类。1977年前后,瑞典人对中国的认知自然更加不足。

有那么几个瑞典文化人,在1977和1978年间,在相同的季节——秋天,用文化人的眼看中国。他们都不懂中文,对中国的历史、地理和文化谈不上了解。他们所进行的都不是“田野调查”。虽说确有深入了解中国日常和中国家庭的愿望,因时间等限制,他们只能通过有限的采访,借助翻译,间接获得信息。他们将信息囫囵吞下,又兴致勃勃地吐出、喂给瑞典读者。一种现买现卖的理解,或谈不上有多大历史和文化价值。然而,作为被看见的地方和人物,了解到别人眼中的自己总是有益无害。虽说是1977和1978年的画面,不算久远,我们自己却未必记得真切。别人的眼里映照了我们那时的风光,从而也于一定程度反映了几十年我们的大地上翻天覆地的变化。

对中国,一种爱

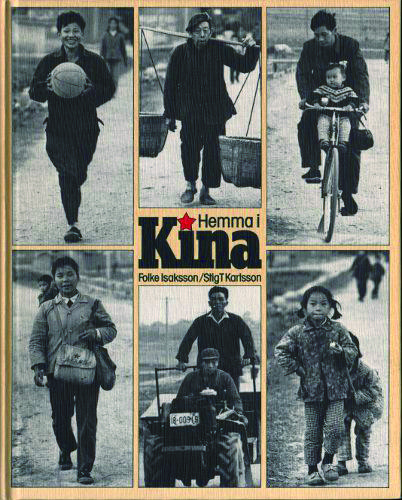

福尔基·伊萨克松(Folke Isaksson,1927-2013),生于靠近北极圈的北博腾的诗人、文学评论家和翻译家。1951年凭借诗集《冬日旅行》登上文坛。他一度疏离纯文学,为不少重要媒体做报道。最后回归诗歌创作,还在2003年获奥古斯特奖提名。斯蒂格·T·卡尔松(Stig T Karlsson,1930-2015)出生于隆德,是一名自由摄影师。

1977年12月,伊萨克松和卡尔松两人在瑞中友协安排下,和另外18人来中国旅行三周。这是他俩在为自己准备中国基础知识。他们去了济南、南京等地,参观学校、工厂和农村。其后,伊萨克松“想写点什么,却无从把握,就像从未去过中国一般。明明有内在的体验,怎奈无以言表”。于是他开始查看手边找得到的中国相关书籍,德文、英文和瑞典文的都有,曹雪芹的《红楼梦》,吴承恩的《西游记》,埃德加·斯诺的《为亚洲而战》《今日红色中国》《大河彼岸》,韩素英的《伤残的树》《凋谢的花朵》《无语的夏天》等,他都翻看了。伊萨克松意在开始安排新旅行,去看中国的日常生活,采访四个家庭,两个在北方,两个在南方,两个在城市,两个在农村,每一处最好待上10天左右,最好能到这些人家里,能跟随这家人去学校和单位。1978年9月21日,伊萨克松和摄影师卡尔松再次动身前往中国。

然而,访问并不如联络时以为的那么顺利,他俩在北京滞留了10天。其后在一名英语翻译及一名瑞典语翻译陪同下前往石家庄和长春。接着在上海待了10天,再接着去湖南长沙。回北京停留数日,11月8日飞回瑞典。

和前一年底的旅行比,伊萨克松明显感到中国的开放程度,“人们更愿表达自己的心意了”。虽说没能像他期望的那样密集跟踪采访某个家庭,毕竟还是走访了不少人家。这一次旅行由瑞中友协联系,和上次一样纯属自费。往返机票自不必说,在中国国内的开销,每天每人60元,含吃饭、住宿、翻译、交通等,46天里,13天在农村。采访内容连缀成书,扉页文字给全书定好了基调:

对中国:一种爱。这是如何生成的,又包含着什么,不易描述。这个国家扎在脑子里,还占据可观的位置。

我们在其他旅行者身上看到过这种情绪。

这情绪也许是同情的温柔光芒,可以和坚硬、强大、闪亮的忠诚一起发光。其实,人应该带着中国的感觉爱中国。带着热情和洞察力的混合,尽可能地渗透到这个国家的生活和社区里。

《在家里,在中国》这一书名是曾访问中国的瑞典左翼作家、共产主义者扬·米尔达(Jan Myrdal,1927- )的建议,也正是这位把中国看作理想国的米尔达向伊萨克松建议了采访内容:走进中国家庭。从这本书里,能读到当时中国社会的新名词:“新的长征”、“朝着2000年奔跑”等。工人、农民及知识分子都在忆苦思甜:比较新旧社会,也比较粉碎“四人帮”前后的不同。多数被采访人的口述,其语气及内容对中国读者来说并不陌生。反而是下文的一段文字,不同凡响。

在中国人民的铁路线上

伊萨克松描述了一段列车旅行。仿佛那个时代里的一名少先队员在明媚的日子里秋游归来,情不自禁地写下激情澎湃的作文:

在中国坐火车——先是节日般的狂欢,然后滑向安静。在车站,出发前有一种带着尊严的精致的兴奋。这是庆祝和期待的时刻,和着机车吐出的蒸汽、人群的嗡嗡响、喇叭的高音及站长的口哨声。

列车安静下来,我们进入滑行。我们正以一种和景观相配的节奏旅行:人类创造的齐整、萌芽的田野、浅绿的小麦、植物稀疏的菜地——所有这些种植区证明了勤奋、关怀和管家能力。黄色的车站建筑在静谧的风景中休息,一行野鹅在上空掠过。

火车工作人员带来热水。他们用一把硕大而凹凸有致的铝壶将我们的茶杯注满。铁路制服的徽章上有钢轨和设计化了的“人民”或“人”的字符。

这是十月的一天,我们乘坐“三八”号长春——北京线列车在旅行。它以国际妇女节命名,过一半的工作人员为女性——女列车长王凤晴和女列车员孔修平说(人名皆为音译)。车上部分女员工是铁路职工的女儿。当一名员工退休时,一名女儿或儿子可顶替进来,开始他们的事业,并在中国人民铁路上为他们的同胞服务。

我们悠然地休息。我们在时间外旅行。我们在愉快和关切的新时代旅行。1960年代于斯德哥尔摩中国大使馆工作过的石琴娥用夏日光线般的声音唱着“外边在我们的野草地上”以及“谁能航行却没有风?”其后,在歌曲的间隙,她解释:“我们中国人就像保温瓶一样!”我们将目光从向后滑动的景色中抬起,石继续说:“我们外面凉,内心暖。”

就这样,我们朝着夕阳航行。我们滑进了铁轨之歌。

这本书基本遵循新闻报道模式。按老套说法,这样的中国素描十分友好。友好大约来自扉页描述的情感:对遥远中国的爱。同时,一定有旅行者对于和日常截然不同的异地的美化——在“时间外”,在日常外,在瑞典的一切之外,一定程度上带着乌托邦式的畅想。不过又并非完全脱离现实、毫无根基,并不都是被采访人略显拘谨和千篇一律的答案,也有铁路线上所见景象、所听音声的记录。夏日阳光是瑞典最柔和而美好的光线,用这样的光比喻歌声,可见作者在远离家乡的异国听到歌曲时有一种被治愈一般的舒适感。那两首瑞典经典民歌分别唱述了春天、爱情和友谊。

南滚龙沟的人们

伊萨克松和卡尔松在长春汽车厂采访了一户工人家庭,在上海拜访了一户里弄市民。他最津津乐道的是与石家庄南滚龙沟一户农民家庭的相遇:

树上有个男人。他叫李英梅(音译),今年56岁,看起来却像68岁。然而,他就跟小男孩一样毫不费力地爬上高高的树,这会儿他坐在那里,瘦长而摇晃的身子息在树杈上,腰带上有剪枝钳,手上有斧头。斧头在砍动,于山谷发出回响。李英梅不遗余力地劳动。他且砍且剪,以便细长的刺槐挺直而骄傲地朝着天空生长,成为有用的木材。

十月初的这一天空气清新干净;它扩充胸腔,让其中充满自由感。这里的一切都伟大、安静又简单。那是空气、太阳、天空和水。清冽的泉水淙淙流淌在山间各个角落,为大地和人民提供生命——山谷里的人民。

伊萨克松和卡尔松与李家的大大小小交谈。问李英梅到底种了多少棵树,听他大笑着说:“数不清。”与孩子们谈理想;看李英梅的妻子做饭;品李英梅招待的苹果和枣子。他们看了猪圈也见了鸡窝,还去瞧了村里的小药店,村子的墙上刷着标语:“农业的出路在于机械化”。

因为偏爱南滚龙沟,伊萨克松和卡尔松还在1983年推出《滚龙沟,在中国李农民家里》的单行本。简洁的文字排成竖行,配以黑白和彩色图片,仿佛诗与画。

“天下有至乐无有哉?”

拉斯·古斯塔夫松(Lars Gustafsson,1936-2016)引用的是《庄子》的理雅各(James Legge,1815-1897)英译本的瑞文转译。

古斯塔夫松为何把《庄子·外篇·至乐》里的这段话放在1978年出版的《中国之秋》的扉页呢?不妨猜测,他是把天下分成这边和那边、西边和东边的。他熟悉西方,1977年,他有机会到东方的中国探看,他想看看那里在多大程度上有找到“至乐”的可能性,那里的人喜欢什么、厌恶什么。无论如何,1977年毕竟是全球化和互联网时代尚未到来之际,东方依然带有一丝乌托邦的诱惑,带有平行世界的幻觉。也不管人们如何感知东方的中国,中国至少可带来生存的启迪,就像《庄子》一样。被引用的那段话是带着一连串问号的,刚过不惑之年的古斯塔夫松有不少疑惑,他或许正想表达疑惑,他怀揣对世界和生活的问号,带着探究的心思,更带着憧憬的意愿。

时年41岁的古斯塔夫松是个自由派知识分子。古斯塔夫松和伊萨克松一样,在中国旅行之前,用一些能找到的书籍给空空的肚子垫了点底,如庄子、鲁迅、毛泽东、高本汉、林语堂、扬·米尔达的著作。

古斯塔夫松是作为瑞中友协组织的瑞典文化代表团团长访问中国的。他在书里写道:“这也许是第一个瑞典文化代表团。”那时,他加入瑞中友协已一年。为何加入?因为他“相信人与人之间的友谊,相信这样的友谊对和平、对人类、对文明都一定有意义。”

虽说入了友协,古斯塔夫松对中国的印象和多数瑞典人一样很朦胧,不外乎认为中国古老而神秘,和瑞典大不同——无论是意识形态,还是文化和地理环境。作为一名作家、教授和哲学家,古斯塔夫松相当自信地认为,古老中国有那么点缺失,缺了欧洲中世纪学术文化的“辩论艺术”即所谓“ars disputandi”的影响,简言之,是透视相对立的观点,评断内容和对立处,将两种观点间的异同精确地摆在区别之所在。

瑞典文化代表团一行7人,除了团长古斯塔夫松,还包括皇家美术学院负责人、画家斯万·永贝里,瑞中友协人员和《中国报道》编辑,《每日新闻》文学评论员、也是古斯塔夫松的太太,瑞典作协主席,文化月刊《我们》的主编,《瑞典日报》记者。行前,他们在瑞典多次开会,商讨、排列出想做、想看的,比如拉斯·古斯塔夫松提出,既是文化交流,那他就要作一场关于瑞典文豪斯特林堡的讲座;作协主席提出列席一场法庭庭审。 他们针对行程和内容与中方多次磋商,希望能见到更日常的画面,看到一般旅行者去不了的省份,好做独家报道。他们在1977年10月27日离开瑞典,将在中国做为期约一个月的访问,希望有机会进入云南、山西等一般不易走到的省份,也会在上海和北京,与一些作家、画家如巴金、李可染、黄宗英等见面。

刚抵达北京,在和接待干部热烈握手、畅叙友谊时,古斯塔夫松忍不住发问:“那座常规的房子前奇怪的小房子是什么?”“哦,那是为防震。要是有新的地震来,人们就转移到小房子里去。”那时距离唐山大地震发生未久,人们还处在防震抗震的近忧里。

代表团一行下榻于北京饭店。古斯塔夫松第一夜的印象是——北京很宁静:

在照明稀疏的街道上,骑自行车的人没有车灯。 出租车早就停止运行,卡车运输停得更早,有线电车一直近乎无声地朝着夜晚快速飘去。在整个城市之上,落下不可思议又无比可爱的乡村和平。然而,没人会妨碍你想走到多远,想走到多晚。 在窄而小的街道上展开的生活是宁静的、家庭式的、低调的、田园诗般的。

清晨,古斯塔夫松看到了长跑的、练武术的、打羽毛球的,可就是没看到慕名已久的乒乓球表演:“就好像自我来到中国,乒乓球就从地面上给吹走了。”相反,在整个中国之旅中,所到之处都能看到篮球架和打篮球的。古斯塔夫松特意去问译员领队喜欢什么业余运动,对方脱口而出:“篮球和武术。”古斯塔夫松喜欢这回答,觉得印证了自己的观察,他心满意足地认为:所谓乒乓球是中国最主导运动形式的说法,是西方世界碰巧看到的景象罢了。

《中国之秋》里不乏此类发现,一双初来乍到的眼睛不是熟视无睹的,而是在一处新地方,因为文化惊诧做出了有趣观察。但总体而言,古斯塔夫松的哲学家、教授和作家的多重身份,把他的这本书弄成了四不像:不像记者访谈或旅行记,也不像哲学随笔或学术论文。他信马由缰,他把见闻和自我的分析炖在一起,试图比较东方和西方、历史和现实、瑞典和中国、《圣经》和《庄子》,可惜这些比较都是在走马观花中进行的,因而来不及扎下根基,顾不上梳理和论证,而只见历史典故和今日见闻的拼接,外加七零八落的联翩浮想。这合乎夫子自道,古斯塔夫松坦言,他已然养成“将自己作为中心的思维习惯”,一切在自己的观察下。这也符合“我思故我在”,符合一名高级知识分子对自我思考力的过度自信。于是,古斯塔夫松虽有暗藏的抱负,他那希望可以做得不同凡响的中国书写,或多或少成了浮光掠影和鹦鹉学舌——他的学识没来得及和那些新鲜的图景及语言水乳交融,进而发酵出独家的洞见。

后来,在中国日益吸引世界的目光时,在瑞典,论及中国,古斯塔夫松曾被拉扯出来,被指《中国之秋》几为社会主义中国的传声筒。古斯塔夫松辩称,自己毕竟踏上了中国那片广袤的大地,毕竟是亲眼所见,亲耳所闻。

马陆人民公社的厨房

古斯塔夫松一行来到上海马陆人民公社:

秋天降临中国,于宽阔而缓缓流动的河上张开了朦胧的金色日落的纱帐,在那里,装满沉重石头的戎克船,在十一月略微粗糙又湿润的夜晚微风中庄严滑行。

这一年最后一次的割稻在南部省份进行着……黄昏时分,工作队的人们将那红色横幅移到大坝和运河上,标记当天的工作进程。穿过古老宝塔的深红色窗户,忧郁的乌鸦飞进飞出。

在上海郊外的马陆人民公社,五点光景,煮熟的红薯和大米最柔和的气味从一间厨房传到另一间厨房。儿童之家的孩子们唱了最后一首歌,是关于毛主席的,然后被母亲们带回家……赤脚医生——一个漂亮女孩——背着沉重的医疗箱走在拐角处。

一位姓刘的中年妇女请古斯塔夫松吃她炉子里烤好的红薯,那里有个非凡的中国乡村炉灶,可把古斯塔夫松看呆了。

在降落的黑暗中,他能听到鹅的叫声,感受到散发着土壤、秋天和粪便的浓厚气味。

在中国的深处,人可以感受到一种深刻的安全感。我从未在世界任何其他的地方遇到这样的事,很多旅行者都这么说。感觉又变得特别小了,一个孩子,安全而无名,在人类的变得更温暖了的世界内部。

有些外国游客抱怨,在中国旅行,到哪儿都有翻译跟着,不能自由行动。古斯塔夫松觉得这话挺偏颇,他可是每日晨昏都和太太一起自由散步的。惟一的麻烦是会被人围观,“在昆明,只要你是长鼻子欧洲人,就会获得格雷特·嘉宝的待遇。”

此行走了许多地方,见了许多可爱的人,不过,古斯塔夫松最喜欢的人是农村干部:

我在中国拥挤的路上行驶了约五百公里,车后座、我的身旁几乎总坐着些地方干部。这些具有聪慧的农民特质,一根接一根抽烟且有着累累伤痕的大块头男人,他们的谦逊以及他们对统计和生产数字的精湛知识,让我立刻对他们不仅仅是充满尊敬。他们是我见过的最有同情心的人,因为他们没有抱怨,没有权力的虚伪。

有意思的是,在中国母亲的厨房里,在中国乡村干部的身旁,古斯塔夫松终于抛开了知识分子的包袱,抛开与庄子的对话,能单纯地做一个快活的孩子,哪怕只是短短的一瞬——那几乎就是天下至乐的一瞬也未可知。

扁担的大地

斯万·永贝里(1913-2010)这位杰出画家,曾设计诺贝尔物理和化学奖获奖证书,也曾在八九十岁高龄自告奋勇地于斯莫兰乡间给一些教堂免费作画,是个有个性的老头儿。到中国的那一年,他64岁。

永贝里对百姓的面孔和个性感兴趣,总是顾不上听代表团其他人的会谈,情不自禁地速写。农民的生活场景和手工技艺是他最喜欢的。后来,他根据这些速写制成版画,辅以文字,于1979年集成书籍《中国,勤劳的土地》。工厂、学校等地的访谈速写,在古斯塔夫松的《中国之秋》里予以采用。

在《中国,勤劳的土地》里,永贝里写道: “农民的生活、百姓的生活,如此真实地在眼前翻卷,并且它即刻与大地紧密接触。我们使用的大型机器需要地方和空间,树木以及其他植被遭到破坏,以便机器通过,这会导致人类遭受灾难性的侵蚀。我不知道中国人在寻求机械化和工业化的过程中是否会不明智地重蹈我们的覆辙。”

永贝里认为,在瑞典和西方,化肥、制剂和机械化破坏了几乎所有生活必需品。人们相信人类可以对空气、水、地球想怎么做就怎么做。永贝里指出:“因为我们是生物,我们不可能超越自然规律而不产生可怕的后果。”

看着眼前的中国农村景象,他不无欣慰:“在中国,农业是生活的重要组成部分,我相信他们对自然和地球法则仍有很多尊重。”因为他找到了显而易见的证据:“农民们站着、前倾着、跪着,用手把粪揉碎并将其细碎地撒在地里”。

作为艺术家的永贝里,看什么都能找到艺术角度:“粪堆一个又一个,整齐地排列在整片田里。是的,会有这么个印象:土地的大部分区域都是农民用手制作的巨大雕塑,它包含形式、表达、情绪、汗水、悲伤和喜悦——生活。”

第一次看到女人和男人挑着重担小跑,他大为不解,这些人为何要跑呢?后来他注意到这很常见。这样挑着担子的人们整齐地排成一行,走在道路的最里边,仿佛大篷车的迁徙队。“在这种运输队里,有时能看到在某只篮子里放着个小孩。出于某种原因,那小人儿必须参与,所以坐在了篮子里。”

永贝里对于旅途中闪现的画面如饥似渴,他会在车子快要进村,车速放慢时,抓紧时间速写路边的水牛。“我得以从侧面画水牛。牛身上骑着个人,用双手支撑牛背维持平衡。看起来有点像历险。坐在牛背上一定不那么容易,大概也不那么舒服。但那颜色呈棕灰的水牛看起来和颜悦色地小跑着。”永贝里被告知,水牛其实也会生气。

他还看到石匠和抽水烟的老人。乡间的山水人物都让永贝里着迷,虽然语言不通,他还是能感受到百姓淳朴的友善,经常一走神,就被好奇的人们里三层外三层地围住。

斯特林堡讲座

著名的北欧文学翻译家石琴娥老师在2018年岁末发给我的一则邮件中回忆,接待古斯塔夫松这个文化代表团纯属临“危”受命,原本有英语翻译,因个别成员不懂英语,她被借调过去。头一天接到通知,第二天一早,拿上几件衣服就上任了。“也不难,那时的衣服,款式和颜色都简单”,石老师说。友协的人员焦急地告诉石老师:“我们得到通知,有个叫斯特林堡的要作报告,可代表团名单上没有这个名字,不知这位斯特林堡先生要做什么报告,我们要安排日期,根据报告内容邀请听讲人,必须马上办,否则可就来不及了。”石老师明白其中有误会:“这个斯特林堡怕是来不了了。”“为什么,你怎会知道?”“我估计那是瑞典大作家斯特林堡,他可是早就不在了。”古斯塔夫松得知这个误会大笑不已:“要是斯特林堡在北京作报告,我相信,一半的瑞典人都会跑到中国来了!”讲座那天,来了一帮听众,石老师当时一点不清楚听众的来历,古斯塔夫松则在会后惊讶地表示:“想不到这些听众的提问很有水平。”三年后,石老师调动到中国社科院外文所工作,和座谈会上出现的听众们快乐重逢,开始做同事。那时的中国,即便从事外国文学研究的学者,知道斯特林堡这个瑞典“鲁迅”之名的还是少之又少,幸运的是,外文所学者能用理解其他外国文学的头脑和古斯塔夫松顺畅地互动。也不过几十年后的今天,斯特林堡的小说、戏剧等已是中国读者和观众耳熟能详、热情追捧的了。

1977和1978年里,两组瑞典文化人在秋天的中国旅行,石琴娥老师都是随团的瑞典语翻译。伊萨克松认为,“和石琴娥一起与年长或年轻的媳妇们谈话是令人愉快的,这不仅是因为石的直觉和女性气质,还有她丰富的知识和再现口语的能力。”而古斯塔夫松也对她的敬业和亲和力赞不绝口。

同样的行程里,作家古斯塔夫松和伊萨克松受到采访局限,未必能探到更触动灵魂的内容。他们所看到的,一定既有真实,也有幻象;既有表面,也有内核;既有真情流露,也有自觉和不自觉的表演——像一个家庭待客时,都不会忙不迭地暴露夫妻口角。对于中国文化毫无浸淫的瑞典人,一下子要消化太多内容并不可能。不管怎么说,他们的文字里还是留下了鲜活的时代特征。对座谈不感兴趣,却对人的表情和身体着迷的画家永贝里的记录,有意想不到的传神之处,他动用了画家作为观察者和描摹者的主动性。正所谓,有时不需要字词,那巨大的野生的世界,没有字词。假如能读懂那代表着本真的生态的语言,或能更顺畅地深入那个世界的核心,理解其中的脉动。两种不同方式的对中国的接近,共同折射出了瑞典文化人的1977年、1978年中国图画。