费尔南德·赫诺普夫(Fernand Khnopff)不愧为欧洲象征画坛一颗璀璨的明珠。笔者很早就被他1896年绘的名作《艺术,或抚爱》深切感染。这幅画凸显斯芬克斯柔情抚摩俄狄浦斯的玄秘景象。尤其引人注目的是,画中的斯芬克斯并非传统狮身,却变为一只花豹,创造出一种离奇的象征:抚慰,媚惑,玄之又玄!这个“斯芬克斯之谜”难得其解,故而人称赫诺普夫为“玄师”。静观此画,会自然把作者非凡的想象与1982年重拍、美国好莱坞艳星纳斯塔霞·金斯基饰演主角的影片《雌豹》相联系,眼前重现人兽变幻的奇迹。

笔者的好友、比利时电影艺术家让·安东尼将费尔南德·赫诺普夫引以为荣,曾于1980年拍摄了纪录这位同胞艺术生涯的《忆费尔南德·赫诺普夫》。安东尼前年冬天去世,留下200余部艺术纪录影片,其中这部作品尤为珍贵。今春,巴黎珀蒂宫举办《玄师费尔南德·赫诺普夫》作品回顾展,在宫中的演播厅里专为前来的各国参观者放映让·安东尼拍摄的这部纪录影片。安东尼的遗孀茉莉特地邀请笔者前往珀蒂宫晤面,一起追怀畴昔。

于今,珀蒂宫展览采取安东尼影片的路数,汇集了赫诺普夫近150部油画、水彩、素描、雕塑和版画作品,引领参观者回到画家生活的时代背景里,重踏他一生的创作足迹。

费尔南德·赫诺普夫生活在欧洲工业革命发展时期。当年,比利时经济繁荣,又靠在非洲刚果掠夺聚财致富,形成以资本为核心、嗜利无耻的物化社会。

在这种环境里,赫诺普夫对世风丕变极不适应,更厌恶比利时国王列奥波德二世的殖民主义行径。他痛惜欧罗巴的田园牧歌时代一去不复返,在思想空虚、精神危机中选择了拒绝现代文明,另辟恬适话语蹊径,梦想宇宙芳霏的“另一世界”,以此寓意凡人的内心窘境,确立其在大自然中的位置。在阿登的弗塞乡村和“北方威尼斯”布吕赫,他自幼体验镜花水月的幽静美,遂于1902年到布鲁塞尔的康勃尔森林边缘建造了一个脱却红尘羁绊的“梦之堡”当作画坊。画家在此堡正面山墙拱腹竖立一尊维纳斯雕像,构成一座“美的殿堂”,筑起了“为艺术而艺术”的象牙之塔。他还特地画了一盆色泽清冷的蓝色《绣球花》,与象征闹市“名利场”的艳丽玫瑰形成对照。由此可见一位纯粹艺术家“坚守自我”的洁身品格。

赫诺普夫的另一幅美术作品《静谧》,系从他妹妹玛格丽特的一张照片获取的灵感。玛格丽特身姿翩若惊鸿,是画家心目中的“神话公主”和“东方女神”,出嫁前一直给哥哥当模特儿,产生《玛格丽特肖像》《奉献的姿致》《丽人行》和《映像的奥秘》等多幅名作。在《静谧》里,玛格丽特身着白裙,头顶洋溢着淡蓝色的光晕,一根手指置于唇前,做出让人勿出声、保持静默的手势。画家由此表达出自己杜绝伦敦、巴黎等欧洲大都会摩登社会喧哗的意愿,正像乔治·罗登巴克1891年在《静谧伸延》文集里所写的“噪音令吾不适,快把百叶窗关紧!”赫诺普夫又画了他母亲静坐沙龙,支颐倾听舒曼钢琴曲,仿佛置身世外的油画,呈现的意境恰是“梦之堡”的“另一宇宙”。

在浮花幻梦的氛围里,赫诺普夫的《梦之华》《花之淑女》和《忆语》等都反映了画家乡居野处、神清骨秀的心绪。他渴望摆脱19世纪末欧洲整个一代人的精神危机,寄希望于玄秘,寓理想于朦胧,并依据前奥林匹亚的戈耳戈神话,挥彩笔为蛇发美女美杜莎绘像,让她身披兀鹰的羽饰,屹立于悬岩的顶巅,尽显孤傲内省之态。在三维青铜雕塑《美杜莎之血》里,画家进而将女妖变成一个展翅吁天、呼唤未来的美神。

赫诺普夫跟法国象征派画家古斯塔夫·莫罗一般,孜孜乞灵于希腊罗马神话,乃至以《圣经》来滋润自己的美术创作。1891年,他从英国拉斐尔前派画家罗塞蒂的妹妹克里丝蒂娜的诗歌《谁来拯救我?》得到启示,绘了一幅象征意味浓烈的油画《我把门关闭起来》。在画幅中心,一个红棕色头发的少女伏案沉思入梦,将尘世一切遗忘。画幅上以象征梦境的蓝色为主导,花事阑珊,为幻想开辟天地。大诗人凡尔哈伦曾在《论艺术》里关注画幅前沿三枝凋残的百合花,解析那是画家眼中宇宙万物衰亡的先兆。

在《一只蓝色翅膀》里,睡神修诺普斯的头颅跟如花似玉的妙龄女郎丽丽·马盖的衣裙均呈乳白色,吸引人们眼球。但是,在呈示同一靓女的水粉画《白色、黑色及金光》上,睡神又以罗马皇帝哈德良男宠安提诺乌斯的面貌出现,变幻莫测,让人难入众妙之门。赫诺普夫1892年的铅笔素描石粉画《黑幔面罩》和1900年的两幅《红唇》更是盈盈冉冉,将观者诱入化境。以笔者之见,这些画作的艺术效果在某种程度上超越了达·芬奇的《蒙娜丽莎》。

赫诺普夫的所有作品都蕴含朦胧诗意。在他笔下,画是有形诗,诗为无形画。他认为“诗中有玄秘”,给法国象征派诗人马拉美一首诗配画,题名《聆听花语》。赫诺普夫似欲抒情咏志,绘出一位风致妙曼的少女,美如天仙,浓密金发披肩及地,凭依花似雪飘的廊柱。她双手纤指交合,浅露酥胸芳心,宛若一个花痴,在如雾般的洁白花云里香消玉殒。这幅象征派插图与马拉美的象征诗歌搭配,发表在1895年柏林的《潘神》杂志上,彰显出诗与画应合的象征美学,给欧洲艺苑留下了一朵无比瑰丽的艳葩。

可与《聆听花语》媲美的,尚有参观者在这届珀蒂宫展览上能欣赏到的《习作:裸女》和三叠画《阿克腊希亚、勃里托玛尔和孤独》以及《莫大罪孽》《萨福》。后二者一是描绘“腼腆的维纳斯”,疑是姗姗月中来,二是展现纪元前希腊累斯沃斯岛女诗人萨福失恋梦醒跳崖自尽的惨景。它们皆属现代裸体画范畴,但冰肌玉姿,全无其同代人奥地利象征派画家古斯塔夫·克里姆特在《吻》中宣泄赤裸情欲的声色,与放浪形骸无涉,唯图显现“永恒的女性”。

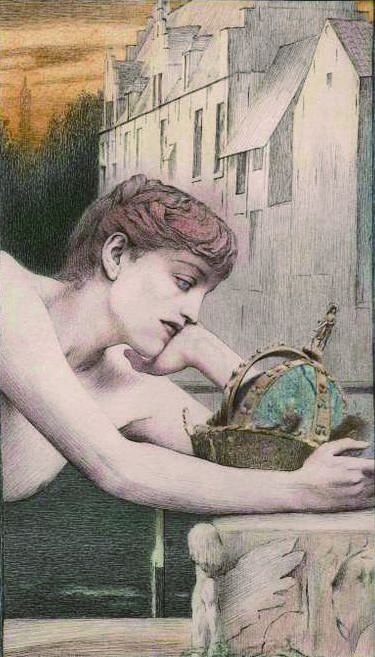

赫诺普夫非常重视文学作品,为之添加飞翔的翅膀,陆续为福楼拜的小说《圣安东尼的诱惑》、格雷古瓦·勒洛瓦的散文集和梅特林克的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》插图,特别是给乔治·罗登巴克的名著《布吕赫的幽灵》画封面。他本人的童年在布吕赫度过,对这座水城寂静的街巷,尤其是曼林广场和漂浮在运河里的睡莲情有独钟,对其繁华不再怀着深深的遗憾,于1889年画了《死寂的城邦》,描绘“王后失却冠冕”的愁怅,献给他崇仰的象征派诗人罗登巴克。三年后,即1892年罗氏的典型象征派小说《布吕赫的幽灵》问世之际,画家专门为它设计封面,描绘一长发女郎在百合花床上安息,一旁流淌着静静的运河,水木明瑟。远处,仍见圣伊丽莎白学院修女道院的影壁。这里,“比利时的奥菲丽亚”系两个女性二合一的形象,小说的主人公于格·维亚纳丧妻后回到故乡布吕赫古城苦守。他遇到与前妻相貌酷似的女伶雅娜·司各特,希冀雅娜成为亡妻的替身遭拒。他心神迷离,一怒之下骤变为莎翁笔下的“奥赛罗”,将女方掐死,酿成一出悲剧。

没有读过罗登巴克小说《布吕赫的幽灵》的人,自然难以领略象征派画家表现的“奥菲丽亚情结”,而可能去求助于弗洛伊德的精神分析释梦。不过,对于费尔南德·赫诺普夫的整个绘画和雕塑作品来说,人们一般是智者见智,各有体悟,往往众说纷纭,莫衷一是。因为,他创造的象征本身就是一个难猜透的谜,故而在欧洲象征派艺苑里,赫诺普夫得了一个“玄秘法师”的徽号。颇负文名的比利时评论家路德维格·艾沃希称他为“超凡的神秘主义者”,这正是他所以在巴黎珀蒂宫40年来首次组织的回顾展上吸引了诸多参观者的缘由。有人将赫诺普夫的绘画解构为超越现实,追求理想境界,把他的艺术与英国的伯恩·琼斯相比,或者视他为比利时画坛的古斯塔夫·莫罗。在大诗人凡尔哈伦看来,赫诺普夫最大的贡献在于“为象征派确定了其首要的美术特性”。