巴黎圣母院坐落在巴黎市中心的城岛上,被视为欧洲哥特式建筑艺术的一颗璀璨明珠。1978年深秋,笔者作为华夏子孙首次漫游到塞纳河畔,从左岸远眺圣母院矢镞尖顶耸入碧落,宛若惊鸿。过双桥而北,趋近瞻仰圣母怀抱圣婴的秀逸形象,有如云外天香般温馨,深深沁人心海。

白驹过隙,日月如梭。多少塞纳河水从米拉波桥下流逝,不觉过了四十余春秋。其间,几度于圣诞夜,或礼拜天,再到巴黎圣母院,只缘于一种美学情结,全然是无神论者做弥撒。不料,天有不测风云,今年4月15日黄昏,耶稣复活节前夕,我跟妻子正在圣米歇尔喷泉闲步,突见城岛南端巴黎圣母院两座对称方塔后一条金龙狂舞,火舌冲天,一股股烈焰浓烟翻腾飞卷,恰似神话传说中凤凰涅槃一般景观。倏忽,又看到位于双塔之间,在圣母院中轴交汇线上的镞形尖顶被赤火灼烧,断裂坍塌。周遭教堂警钟齐鸣,方回过神来,惊悟圣母院骤遇空前浩劫。行者隔岸观火,万般无奈,惟有仰空嗟叹。

圣母在巴黎大教堂如此遭际,绝非始于今日,何况又是发生在圣子受难周里。早在14世纪,大教堂建起之初就备受歧视,被当时占上风的古典主义派别贴上了一个“野蛮”的标签。为给衰败的教堂增添人气,巴黎圣母院的教士们曾异想天开,施展“起死回生妙术”,趁复活节时机大搞推选“狂人教皇”活动,率众发飙。当选的“教皇”在一群男扮女装的狂欢者簇拥下走向唱诗班,对全场发表一篇语言污秽“祝福辞”。其余的人在祭坛周围酗酒,有的脱个赤身裸体,放荡恣肆,似群魔乱舞。继而,穿着奇装异服的神甫们串遍全城街巷,甚至去墓地和妓院撒野。最后,一批优伶登上专门搭起的戏台,表演修道士追逐修女的下流节目,观众不断喝彩,纵欲寻欢,整整胡闹四天方才收场,此乃“狂人节”。到狂人遵命恢复常态后,谁若再有一点亵渎神明的言行,就有被砍断双手和钉穿舌头的危险。今人也许难以相信那些道貌岸然的神甫会这般荒唐,且在光天化日之下,但这毕竟是事实,记载在圣母院的史册上。

到16世纪,法王查理九世的御医、占星家诺斯特拉达姆斯曾经观察星象,按土星和木星位置,推定善恶轮回,预言巴黎圣母院日后定将遇火焚。世事巧合,2019年4月15日苍穹星盘状况恰如诺氏当年断语,难说不是一语成谶。1789年,法国大革命爆发,雅各宾派出于对封建专制的义愤,把教堂三个尖顶拱门上方的28座犹地亚和以色列诸王雕像全部砸碎,并破坏了藏在里面的宗教衣钵。共和二年雾月二十日,他们让大歌剧院的一个普通舞女头戴红色弗里吉亚帽,手持长矛,登上圣母玛利亚的祭坛,在伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠和富兰克林等四位哲人的胸像前宣布自己主持“哲学圣殿”。其时,少女唱诗班热情赞美理性女神:

圣洁的自由啊!

愿你降临这座殿堂,

让法兰西人民把自己的女神崇仰!

颂歌唱毕,人散殿空。事实上,长裤党人多为无神论者,他们无意,而且也没有时间再来光顾教堂。自此,圣母院香火泯灭,竟至沦为仓库。1830年革命,巴黎民众的自由之火又燎到这座天主教殿堂。象征派诗人、《火女》作者纳尔华在其所撰《巴黎圣母大教堂》里惊呼:“从全球各地来的游客看到了‘死亡的阴影’。”他提到大文豪雨果1831年完成的小说《巴黎圣母院》,说人们读之会联想起“至高圣殿”最终被摧毁成一片瓦砾。雨果确是从发现巴黎圣母院塔楼墙角刻的希腊文“厄运”一词得到启示,写出了一出圣母大教堂的悲剧,从而将自己的文学创作命运与伊密切联系起来。

雨果在小说中描绘圣母院遭劫难后的情景:“今天,圣母院冷落得毫无生气,像死了一般。人们感到永远失去了什么。圣母大教堂主体空旷如也,仅剩下一具瘦骨架,一个丢失了灵魂的躯壳。唯见那座广场,一切荡然无存。”

19世纪30年代,圣母大教堂一度陷入绝境,还是雨果振臂疾呼,召唤法兰西民族珍爱古典文化遗产之心,团结起来解囊捐赠,修复遭人弃置的圣母殿堂,为欧罗巴保存下西方哥特建筑艺术一块人文荟萃的稀世瑰宝。除雨果之外,法国文坛奇才、《殉道教徒》一书的作者夏朵布里昂也对巴黎圣母院情有独钟,整个作品满纸云烟,“充分表达出世纪的愿望,复兴了哥特大教堂”。夏氏是一位十足的虔诚基督教徒,逆反法国大革命的潮流,竭力为封建贵族力挽狂澜,因而将巴黎圣母院视为自己“最后的幻想”,极尽为之讴歌之能事,却回天无力,螳臂挡车而已。

1871年春天,巴黎爆发“三月十八日运动”,继承1789年法国大革命“向古堡宣战”的传统,庄严成立“巴黎公社”,以冲天之势,向维系既立秩序的教权冲击。巴黎圣母大教堂再度陷于危境。出于对凡尔赛分子杀害巴黎公社将军杜瓦尔的激愤,一群自发的民众情绪失控,竟不顾巴黎公社当局的极力阻挡,将早先主持圣母院揭幕的大主教达尔布瓦拘为人质处决,酿成一桩可悲的历史事件。凡尔赛军继而枪杀了3万巴黎公社社员,惨遭监禁、虐待、流放者多达10万人,此为后话。

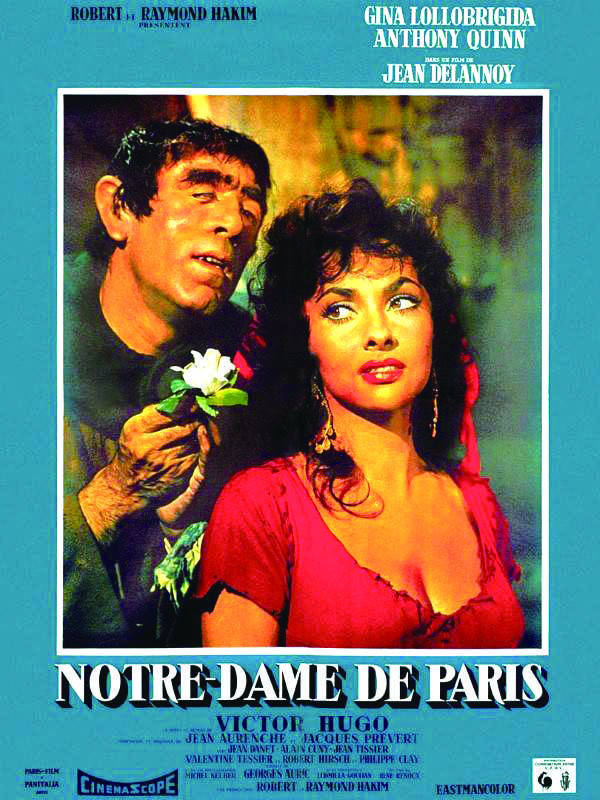

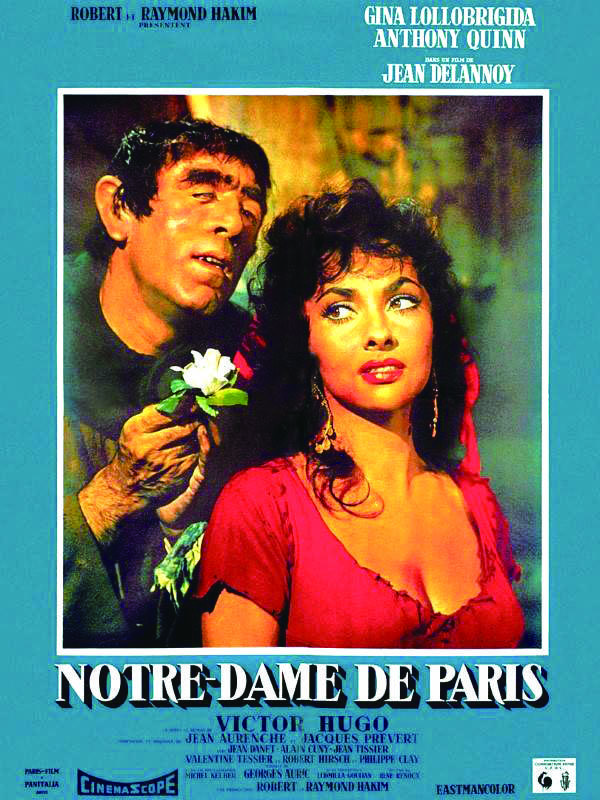

如今,巴黎圣母院莫名燃起大火,各家媒体纷纷报道灾情,悲不自胜,令石人饮泣,但庆幸大教堂主体和三扇玻璃彩绘玫瑰花窗得以保存,纯洁无瑕的圣母像完美无损。各大报特别提及先知雨果关于圣母院会如同凤凰涅槃,“从灰烬中复生”的预言。日前,巴黎市为重建圣母院举行大型音乐会,几家电视台接连日夜重播欧美根据雨果名著《巴黎圣母院》拍摄的几部影片。其中,有华莱士·维斯勒1923年执导的《钟楼怪人》,由善于舞蹈腾跃的朗·切尼饰驼背敲钟人卡西莫多。据说,他拍片时每天都得耗费4个小时化装成畸形怪人,仅驼背就重达18公斤。朗·切尼演技高超,言语不多,却能以动作传情达意,形神俱佳,生动地表达出雨果美丑矛盾、善恶冲突的文艺独特修辞格。同时,电视台还播放了现代时髦音乐剧《巴黎圣母院》。然而,尽管女主角塞嘉拉演唱出色,博得阵阵掌声,但整个编导勾画的来龙去脉,脱离了雨果笔下浓厚的历史氛围。从雨果小说取材的电影还有威廉·迪特尔1939年担任制片的《卡西莫多》,但给笔者留下印象最深刻的还是法意合拍、由雅克·普莱维尔参与的电影《巴黎圣母院》。抑或,这部根据雨果同名小说改编的影片渗透进了民众诗人普莱维尔的无政府浪漫意识,而这正切中肯綮,恰是往往被人忽略的、原作者雨果的世界观特征。总之,这是笔者在“文革”结束后看到的第一部且深受触动的欧洲电影。记得那是个天气晴朗的春天,在郁金香怒放的炽焰中,圣母院像一位羞怯的少女,脸上泛出红晕,跟意大利电影明星罗洛·布丽吉塔饰演的吉卜赛女郎艾丝米拉达的轻歌曼舞一样美丽。朝这座建筑的上层望去,座座妖魔石像间似乎闪动着丑陋的钟楼怪人卡西莫多,游荡着黑衣教士弗赫洛的幽灵,以及“悲惨世界”里的“奇迹窟”众生相,充满异域古意,一切都带有神奇诡异的色彩。迄垂八百载,雨果梦长,轶闻犹在,终成挥之不去的记忆。若说,一个遥远东方作家有某种西方“巴黎圣母院情结”,并在写作上受其影响,大概全源于此。

雨果的小说《巴黎圣母院》不仅让这座塞纳河畔的天主教圣殿得以幸存至今,驰名于世,而且作为世界文学的华章,勾起全球艺苑的“圣母院情结”。《一仆二主》的作者、意大利戏剧家哥尔多尼正是痴迷于这一情结,被暖风熏醉,不愿返回故里威尼斯。此翁“反认他乡是故乡”,甘心困死异域,卒后立碑埋在巴黎圣母院后院。其他不少饶有风致的文坛秀士,相继步圣女贞德和卢梭后尘,都是巴黎圣母院热忱的恋人。其中,被波德莱尔赞美为“法国文学绝妙魔术师”的诗人泰奥菲尔·戈蒂埃曾说,他一睹巴黎圣母院的芳容便“怦然心动”,“涌起一腔虔诚”。崇尚神秘的诗人查理·贝吉文名甚高,于1913年挥笔,为圣母院献上了一幅《巴黎圣母院挂毯》。诗名赫然的保罗·克洛岱尔声言,他是在朝拜巴黎圣母院时滋生对天主教的信仰,进而于1912年创作了四幕宗教历史剧《向马利亚报喜》的。

一般说来,巴黎圣母院总给人一种来自神性的“哀歌”式灵感,概因她屡遭浩劫所致。但是,《爱的荒漠》的作者、1952年获诺贝尔文学奖的弗朗索瓦·莫里亚克赞美圣母大教堂能“冲破时限”而永生。奇怪的是,这种柏拉图哲学的创世神观念却由无神论者、始终不渝忠于共产主义理想的法共诗人路易·阿拉贡在《农夫》一诗中进一步发挥出来:

谁不曾看到塞纳河的晨曦,

没有过划破寂静的经历。

当黑夜显露出真像,

睁开眼睛维护自己,

圣母院会从河水中浮出,

犹如吸引人的磁极。

依笔者所见,阿拉贡的诗句道出了巴黎圣母院让千百万信众牵挂在心的奥秘,同时给宇内为她受难扼腕叹息的人以希望和慰藉。

年复一年,迟早有一天,巴黎圣母院会照原貌修复,展现畴昔瑰玮的形象,在野栗树和常春藤的绿丛里仿佛立于翡翠台上的象牙塔,倒映于塞纳河镜般澄澈的碧水。两岸堤岸天水相映成趣,陶然如醉,为“启蒙城”巴黎重添美色,抚柔四方远来朝觐圣母者焦渴的心田。