建筑师贝聿铭2019年在美国去世,使得中国的朋友圈掀起了波澜。回顾这位有伟大作品、卓越成就的建筑师的文章众多,用最时髦的词来说就是“刷屏”。眼下的热捧和夺目光彩对于这位作品横跨欧美亚的老者来说,并不是什么意外的事。早在生前,贝聿铭就习惯了那些来自业内和业外的喝彩。他的著名设计早已被纷纷转载,他的传奇人生也备受瞩目。似乎这位建筑师生来就注定要成功,一帆风顺,最后功德圆满。

事实上,有很多叫做百年全集的作品展示,往往都忽略了一些不那么吸引人目光的作品。这大概是期待最夺目的主角出场的戏剧化传播规律使然,当我们把贝聿铭当作一位精彩剧目的主角时,一定会有意无意地删掉那些不太突出的东西。就像是电影奖会设置一个最佳配角奖,但并不会给予龙套一个追光灯。能够站在舞台中央之前的那些作品对于一部伟大的戏剧来说也许可以忽略,但对于一位建筑设计师,我们还是可以从那些不被人瞩目的小作品上看到其思想脉络和创作轨迹。

同样被流光溢彩的传世佳作所掩盖的是大量不被人所知的职业工作道路,还有起伏跌宕的冲州过府。大师的经历也是建筑师的经历。当一切经历成为过去,人们难免就忘掉了过程,在此我想要用简单的哲学思考标签,用风格、主义、流派来做永恒的纪念。

流 派

建筑师这个职业说来奇怪,虽然是造型艺术,但更多的时候要考虑使用、功能、结构、材料、安全、造价,这些听起来就枯燥乏味的东西。一个职业如果这么枯燥,又有着那么多的责任,这个职业就应该不怎么吸引人了。但是,建筑师还是被很多人认为是一个很有趣的职业,因为,大家都把它造型的一面无限重要化了,重要到几乎要归入艺术门类。艺术可能是有风格流派的吧,是有哲学思辨或者“主义”来作为对人类生存、文化表达和意义传承的。于是建筑也慢慢有了流派,不然恐怕在学科发展上会难以描述讨论,从而发展渐弱。于是建筑师的造型创作似乎也有流派,甚至一些建筑师在设计的时候还会主动把种种“主义”作为造型的主张。

贝聿铭也不例外,他被称为晚期现代主义大师。这听起来有点像说现代主义已经躺在ICU了,最后有一丝回光返照。后来干脆有人就说,现代主义死了,甚至还有一个准确的死亡时间。

贝聿铭其实不那么在意标签的分别。他说过:“我不喜欢各种标签式的称谓。对我而言,建筑就是建筑。没有什么现代建筑、后现代建筑、解构主义。如果你愿意,你可以使用你所有想用的主义称谓。但我不相信这些,他们如过眼云烟,而真正留存下来的那一个还是建筑本身——各个时代的建筑。”

他的大量创作横跨了几十年,外形长相多变。很多人会从作品多变的长相和空间特点、材料使用习惯后面,甚至更深的地方,看出来共同的东西,归结为思想和主张,于是就有了理论上的标签定位。但是这种挖掘其实忽略了那些共同的东西,其归根结底也许并不是为了坚守主义的边界,而是为了坚守一个建筑师的边界:解决问题,给人愉悦。除此之外,再无他物。虽然二战后的现代主义成为了那个时期几位大师共同的创作特点,他们用类似的途径来解决社会问题。但他们的创作表达,并未走向共同,在发扬类似材料的优点长处时,他们努力突破这些材料的弱点和短处。这种突破的努力形成了风格迥异的建筑气质,并在此后传承给了不同的跟随者。

康先生

跟随者是众多的,甚至跟随者可以一路绵延到当下,每一个出色的建筑设计工作者都会带有这种跟随的特质。这种特质不是继承了设计的手法习惯,而是继承了“使用材料,扬长避短,解决问题,给人愉悦”这几个要求。Louis.I.Kahn也是同时期的跟随者之一。康是与贝聿铭同时代的著名设计师,只是他一直以来常常作为贝先生的对照话题。他们共同处甚多,不同处更多。最后康心脏病发,独自凄凉地死在火车站的卫生间多时才被发现,且正是在事务所财务风雨飘摇之时。

康生前争议颇多,并未享有多少政要和镁光灯的加持。死后在建筑界哀荣无限,被封为“建筑诗哲”。以至于贝聿铭去世后,我们又听到大家热烈地讨论他的名字究竟应该念作“路易”还是“路易斯”。事实上,不论有“斯”无“斯”,都无法改变他们是那个时代杰出的设计创作者和尝试突破者。

贝先生和康先生,用各自不同的建筑思考方式走着同样的设计道路。他们都有过从古典训练到现代训练再到急切地想要用自己的方法克服观察到的所谓“国际化”的“表情苍白”。于是他们有的使用了复杂的形态穿插、复杂的轻重材料对比、多变的室内空间类型;有的使用了温暖多变的砖和拱圈、尺度奇异但形状惊人的几何孔洞;到了最后我们发现古典的几何形状使他们逐渐汇聚,经由现代表达后再落地到他们那个时代的建造技术和方法中去。

三角形的使用一度是贝聿铭的标志性动作,康的令人赞叹的杰作达卡国会大厦是将一个四边形扭转45°,在平面上引出了无数的三角形。这是同样的一个动作,将古典的直线轴线秩序引导为一个变革的现代使用模式。还有什么能不让人们为两位大师的共识而在他们身后叹息和思考呢?

但是,他们还是拥有了完全不同的人生路。康有他的儿子追述他的纪录片《my architect》。观后,让人沉默良久。建筑创作,即使是对贝先生和康先生也都那么严苛。

压 力

1948年贝聿铭离开了哈佛的教职,这显然是一个需要承受压力的选择,因为他的去向是纽约的地产开发商旗下。这和当下中国大量建筑师转行去做开发商的设计总监不太一样,在当时美国的建筑学术界是相当不被认可的,一度被称为“house architect”商业设计师。这种称呼带有浓烈的新英格兰式傲慢的轻视语调。在这种语调之下,贝聿铭工作了12年之久,才开始自立门户展开自己事务所的工作,进行大量的公共文化建筑设计。他在回忆这12年无声无息的日子时,丝毫没有只言片语谈及当时建筑界对他的轻视和责难,有的只是感慨,在那些伴随商业开发的日子里,他获得了很多对社会和金融的认识。其间,他曾被美国建筑师协会排除在外,但是他获得了很多经验,完成了很多低收入者住宅项目。谁能知道这些低收入住宅开发会对一个建筑师的崛起有什么帮助呢?那是一个建筑师依靠重量级的公共文化建筑扬名的时代。

但是,后来贝聿铭得到肯尼迪图书馆项目正是因为这些低收入住宅业绩吸引了肯尼迪夫人。在考察贝聿铭的事务所时,这些内容提供了接近于共同价值观一般的加分。虽然这点加分相对于贝先生优异的专业才华、设计能力、表达能力是无足轻重的,也许只是为了给传奇增加美谈。但相比之下,肯尼迪图书馆这个重要的项目淘汰掉了令人尊重的康,谁又能否认,这12年来的潜伏没有给贝聿铭在那一刻提供自信与魅力?

波士顿是个奇妙的地方,贝聿铭的合伙事务所设计的汉考克大厦建成后还没等到喝彩,就遭遇了大面积的玻璃脱落。对于高层建筑来说,这是灾难。对于建筑师来说,这是灭顶之灾。可想而知,事务所面临什么样的危机。

贝聿铭晚年在回忆此事时说:“汉考克事件给我的事务所造成了不可估量的损失。因为谁也不会雇用一位被怀疑有失职嫌疑的建筑师。我成了建筑界不受欢迎的人。”

坚 守

汉考克危机之后,贝聿铭没有消失,反而不久后赢得了在美国让他声望登顶的国家美术馆东馆的项目。这个危机度厄时期,有人提到是因为他成功地打开了海外市场,尤其是获得了新加坡金融界的支持,有人说他因为中国大家族的原因更轻易地能够得到中东富豪的青睐,也有人说是一些同期的很小的项目挽救了事务所的财务。

这个同期的项目确实很小,小到大多数的贝聿铭作品集都很少展示,大多数网络的贝聿铭作品列表甚至都会漏掉,大多数研究者也很少提及。这个建筑大约只有千把平米,叫做保罗·梅隆艺术中心,它坐落在康涅狄格州纽黑文县沃灵福德镇的柴特罗斯玛丽中学,实际上就是这座中学的学生艺术活动楼。沃灵福德镇只有4到5万人,学生人数只有800人。这座艺术馆无遮无拦地蹲守在这个开放式学校的路边,除了寄宿生和本地居民鲜有人至,以至于我的到访和拍照甚至惊动了学校的保卫人员。

但是,这个小型建筑的设计脉络已经有了明显的雕塑般的形体切割,有了几何形式的切割与重组,有了天光的玻璃屋顶和共享的中庭,有了巨型石材墙面和大面积玻璃幕墙的虚实对比,有了三角形的尖锐的墙面转折。这一切设计尝试都在日后的国家美术馆东馆里得到重现和提升。

同期的小型建筑,向前推一点还有康奈尔大学约翰逊美术馆。康奈尔美术馆的室内同样有国家美术馆中庭的氛围,只是更加小型化,显示了中庭空间的不同高度上的划分,不同向度上的多视角变化。呈现了多种几何化的天桥、楼梯栏板对坚硬大空间的丰富和软化。

同期的小型建筑,还有艾佛森美术馆以及罗彻斯特大学的学生活动中心,后者如今已经是这个冬天漫长寒冷的学校中最受欢迎的就餐活动交流场所。虽然建筑使用了与东馆截然不同的红砖材料,但是从空中鸟瞰,我们就能发现,这个当时与众不同的场馆与后来的东馆在斜切几何体的设计上有着千丝万缕的训练与升华关系。

国家美术馆天外飞仙一般的斜分场地的三角形体块,也许真的来自于飞机上的草图。这一对美术馆的设计思考,并非是在国家美术馆设计之日的突然闪光。国家美术馆始于安德鲁·梅隆的捐赠,东馆扩建始于他的儿子保罗·梅隆。当我们发现贝聿铭设计的小小的柴特中学的艺术馆恰恰名为保罗·梅隆艺术中心时,一定会产生他们本就熟知的感觉。事实恰恰相反,他们的相知只是开始于梅隆对贝聿铭的一系列小型建筑的考察。

正是这一系列在危机中的坚持设计使他得到了重上巅峰的机遇,正是这一系列在危机中坚持的设计思考和反复实践为他积累了创作大型国家美术馆的熟练经验。

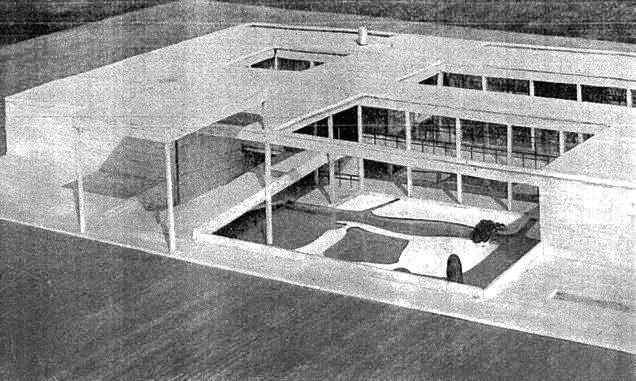

如果我们把时间再往前推一大步,回到在哈佛求学期间。贝聿铭并不满足于他的老师——现代主义大师、建筑教育家格罗皮乌斯所推崇的国际式建筑。于是他拿出了自己的一张图纸以及模型——上海艺术博物馆,无论后期的评论家用怎样优美的语言描述它,我们都可以用最简单的形容词来总结“古典的线条,现代的体块,地域文化的符号,优雅的气质”。而他的老师格罗皮乌斯写道:“一位有能力的设计师可以很好地坚持基本的传统特征,即他认为仍然存在的那些特征,却不会放弃设计方面的进步观念。”

这几乎就是一位有巨大成就的建筑师职业坚守的预言。

这句预言在今天,在他逝世之后,还回响在我们耳边。

(本文作者系清华大学建筑设计研究院产业园区中心主任)