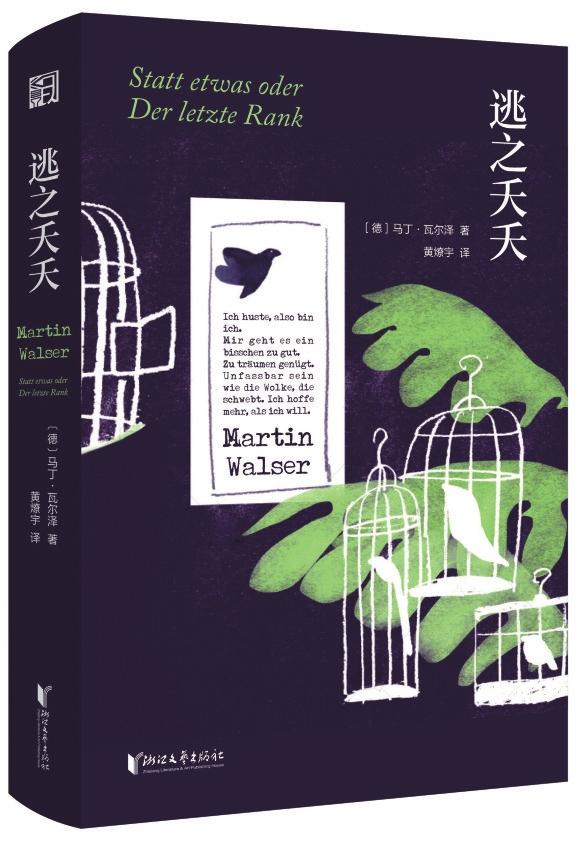

马丁·瓦尔泽的《逃之夭夭》,出版于2017年1月。瓦尔泽的小说永远是一种智力挑战,这本小说亦不例外。它的德文标题Statt etwas oder Der letzte Rank就很耐人寻味,让无数的德文读者看得直眨眼睛。Statt etwas,硬译是“取代某物”,灵活一点,可译为“取而代之”或者“避而不谈”;oder,意为“或者”,“抑或”;Der letzte Rank属于生僻词汇,所以,德文版的献词页上有作者从最权威的词典即格林兄弟编纂的《德语大词典》搬来的释义:这是狩猎术语,指的是让猎物最终摆脱猎者的一次闪弯。

看见这一释义,读者的眼前多半会浮现出电视上常见的动物节目画面:在一片辽阔的原野,捕猎者(如猎豹、细狗)对猎物(如羚羊、野兔)穷追不舍,并逐渐接近后者。这时,命悬一线的猎物突然来一个让猎者始料不及的闪弯。结果,一方望尘莫及,灰头土脸,一方逃之夭夭,得意洋洋。拜拜了,亲爱的细狗,亲爱的豹子。据此,我们可以将这部小说译为“逃之夭夭”。

瓦尔泽的生命之书

这本篇幅不大的小说,是瓦尔泽的一部生命之书。它浓缩了瓦尔泽思想和人生的精华。逃之夭夭,这是年近九旬的瓦尔泽(1927年3月24日生)为自己发现的生命隐喻。这本书所讲述的,就是逃离的故事。瓦尔泽要逃避的对象很多,但主要有三个:一是批评,二是政治,三是爱情。

为什么要逃避文学批评?

瓦尔泽与文学批评家可谓生死冤家。书中反复提到的“敌人和对手”,指的就是批评家。而他的头号敌人,恰恰是德国文坛名气最大、人气最旺、同时最令人生畏的评论家马塞尔·赖希-拉尼茨基,人称“文学教皇”。“文学教皇”一次又一次地对瓦尔泽进行残酷斗争、无情打击。最骇人听闻的一次发生在1976年3月27日。这一天,德国最大的报纸《法兰克福汇报》发表了时任该报文学部主任的赖希-拉尼茨基对瓦尔泽新作《爱的彼岸》的评论文章。文章开篇就写道:“一本轻如鸿毛、糟糕透顶、惨不忍睹的小说。不值得读,哪怕就读一章一页。”这篇评论从头到尾都是刀刀见血的语言。赖希-拉尼茨基恨不得把瓦尔泽逐出文学王国,所以这篇檄文还题为“文学的彼岸”。瓦尔泽陷入愤懑和抑郁,他为此看过心理医生,后者表示爱莫能助,请他自行消化。赖希-拉尼茨基还成为他的梦魇和挥之不去的痛苦回忆。他自述在梦中不止一次被赖希-拉尼茨基追撵。2008年,虽然事情已过了30多年,当笔者在瓦老跟前提及这段历史的时候,坐在沙发上的他竟下意识地攥起了拳头……

当然,作家也不是吃素的。必要时他们可以来点批评的批评。瓦尔泽就是反批评的高手。早在1962年,瓦尔泽就根据自己在四七社的观察和感受写了一封《给一位初出茅庐的青年作家的信》,对包括赖希-拉尼茨基在内的几个称霸四七社的批评家进行了妙趣横生、淋漓尽致的调侃和讽刺(四七社既是新作博览会又是作家批斗会)。1977年,瓦尔泽撰写了《论教皇们》一文,对批评家们深信自身绝对正确表示诧异,因为这世界上除了罗马教皇不可能有人绝对正确(梵蒂冈坚持教皇永无谬误论)。1993年,他发表长篇小说《互不相干》,里面出现了一个无比自恋的批评家,大名叫威利·安德烈·柯尼希——柯尼希意为“国王”,绰号叫埃尔柯尼希,意思是“魔王”。1998年,赖希-拉尼茨基主持的电视书评《文学四重奏》指责瓦尔泽写纳粹德国的小说《迸涌的流泉》没有出现奥斯维辛这个字眼儿,瓦尔泽随即做出反应:“每一个受其虐待的作家都可以对他说:赖希-拉尼茨基先生,就你我的关系而言,我才是犹太人”(赖希-拉尼茨基恰恰是一个虎口脱险的犹太人)。2002年,瓦尔泽发表长篇小说《批评家之死》,给赖希-拉尼茨基画了一幅惟妙惟肖、活灵活现的文学肖像,而且给他取了复姓埃尔-柯尼希即魔王谐音。

这里所说的魔王,不是随便一个妖魔鬼怪,而是那个在北欧和德语地区家喻户晓的恐怖之王。据传说,在一个夜黑风高的夜晚,一个父亲抱着他生病的儿子在森林中骑马奔驰。途中出现一个隐形的魔王,对小孩进行言语诱骗,最后还对小孩伸出了魔爪。小孩看见了魔王,也听见魔王说话。他惊恐万状,不断向父亲报告、救助。父亲斥之为幻觉,但同时策马加鞭。赶到家时,父亲发现孩子已死在他的怀里。

魔王的传说源自丹麦。最早由赫尔德译成德文。1782年,歌德创作了叙事诗《魔王》。这首诗不仅脍炙人口、妇孺皆知,而且激发了音乐家们的灵感。包括贝多芬、舒伯特以及有“北德舒伯特”之称的卡尔·勒韦在内的作曲家纷纷为歌德的诗歌谱曲。最后,舒伯特谱写的艺术歌曲《魔王》(1815)脱颖而出,它和歌德的同名叙事诗一样成为不朽之歌,世代传唱。魔王的形象也常见于造型艺术,有多幅绘画,还有一尊雕像矗立在毗邻魏玛的耶拿。

对于作家,作品就是自己的孩子和亲生骨肉。因此,一个糟蹋文学作品的批评家,哪有比埃尔-柯尼希更合适的名字。

但是瓦尔泽万万没想到,《批评家之死》引出了另一个魔王。时任《法兰克福汇报》文学部主任的文学批评家弗兰克·席尔马赫发表了一封公开信,把《批评家之死》斥为影射小说和反犹小说!赖希-拉尼茨基本人则套用歌德的名言,指责瓦尔泽的小说就一个念头:“打死他,这条狗,他是一个犹太人!”而歌德原话说的是:“打死他,这条狗,他是一个书评家。”这一回,瓦尔泽闯了大祸。

为什么要逃避政治?

文学家瓦尔泽一生却与政治有不解之缘,还数度出现在社会政治的风口浪尖。早年的瓦尔泽,为社会民主党助过选(联邦德国建国之后的头20年里一直是基督教民主同盟简称基民盟当政),坚定地反对过越战,还一度站在德国共产党一边(德共1956年被禁,1968年改名重建),甚至短暂访问过苏联,所以他被视为左派。从上个世纪70年代末起,瓦尔泽公开反对德国分裂(认可两德分裂的现实是当时德国左派知识分子的共识),还与比基民盟还保守的基社盟(基督教社会同盟)议员过往甚密,所以逐渐被视为右派。

1998年,获德国书业和平奖的瓦尔泽在德国的政治地标法兰克福保罗教堂发表答谢演讲。他谈到德国历史问题,并表示反对把奥斯维辛当“道德大棒”使用。为此,德国犹太协会主席布比斯指责他“精神纵火”。此言一出,立刻在德国媒体引起轩然大波。“瓦-布之争”变成一场蔓延全国的燎原大火。

2002年,席尔马赫谴责《批评家之死》的公开信再度在媒体引发燎原大火。从普通读者到作家批评家、从学界精英到政界领袖,各界人士都卷入这场充满情绪的大讨论。这场持续一个夏天的媒体风波被称为“联邦德国文学史上的头号丑闻”。之所以说丑闻,一是因为这场辩论始于小说尚未问世之前,参与讨论的人多半不知道小说里面写了什么;二是因为小说出来之后众人发现,里面基本找不出什么可以支持反犹指控的文本依据。但是,后果却很严重。在一段时间里,瓦尔泽在德国什么地方公开亮相,常常会遭遇抗议者。烦恼之中,他甚至考虑过是否需要移居奥地利。与此同时,英美国家中止了对瓦尔泽作品的翻译和出版。

这两次风波之后,瓦尔泽终于知道何为政治正确,他变得谨言慎行,常常如履薄冰,如临深渊。

为什么要逃避爱情?

瓦尔泽是一个永远处于恋爱之中的男人。他一生恋爱不断,也把自己的一桩桩情感经历变成了文学,创作了一本又一本别具一格的爱情小说。

有爱,就有各式的痛苦和烦恼。爱情带给瓦尔泽的最大痛苦和烦恼,在于爱的排他性。根据排他原则,你爱了一个,就不能爱另外一个。这是旁征博引的第十五章的核心话题。为了调侃和反驳排他原则,叙事者甚至搬出了阿多诺和基督教。阿多诺说:在奥斯维辛之后写诗是野蛮的,叙事者则说:用道德通缉用情不专是野蛮的;基督教告诫信徒,你只许信仰一个神,一夫一妻制度也是基督教文明的副产品,只许爱一个人和只许信仰一个神的戒律如出一辙,所以,叙事者不得不弱弱地问:现在宗教戒律有所松动,怎么约束人际关系的铁律却依然雷打不动?

瓦尔泽逃脱没有?

一方面,诸多迹象表明,瓦尔泽实现了胜利大逃亡。《逃之夭夭》开篇第一句话就是:“我的日子有点太美了。”这是叙事者对自身状态的总结和概括。这句话反复出现。如果说这部小说是一首歌,这句话就是一首副歌。叙事者的日子为何太美?因为他远离世界,远离尘嚣,因为他不再相信乌托邦,不再有执念,不再对任何事情刨根问底。他在自己的美丽而富足的小天地里优哉游哉,常常听见自己念叨“做做梦就够了”或者“宛若浮云,远在天边”。他还把自己的生活比作“一座五星级酒店”。叙事者只想独善其身,不想被外界打扰,所以,每当从什么地方——譬如非洲——传来求助的呼声,他就赶紧把耳朵堵上。

这幅世外桃源图也可以视为瓦尔泽本人生活现状的写照。在过去的15年里,他的生活美好、充实而且平静。他一如既往地在风光旖旎的博登湖畔生活、创作、锻炼,他的别墅永远面对湖光山色,永远面对着瑞士和阿尔卑斯山。他是富裕的,幸福的,也是多产的。他几乎一年出一本书(有人调侃说,这个世界天天在变,一年出一本书的瓦尔泽则是以不变应万变),而且保持了旺盛的人气。所以他不时地要离开他的博登湖畔,去不同的地方朗诵作品或者参加各类文化活动。其间他还三度来华访问。批评家们也不再讨伐他,他的宿敌也先后退出历史乃至人生的舞台:赖希-拉尼茨基死了(2013),席尔马赫也死了(2014)。他和政治也达成了和解。政治方面他说话不多,偶尔发话也很主流、很正面,譬如他呼吁保卫欧元,他对默克尔的难民政策表示赞赏,他还预言德国选择党将昙花一现,等等。政治不仅不再找他的茬儿,反倒暗中给他平反,并输送温暖。2007年,权威的政治学杂志《西塞罗》公布了德国知识分子影响力排行榜,他在500个榜上有名的德国文化精英中间位居第二,仅落后于德裔罗马教皇本笃十六。2009年5月,当瓦尔泽在魏玛王宫朗诵其新作《恋爱中的男人》的时候,联邦总统科勒还前往现场聆听。对于自身这种幸福状态,瓦尔泽曾用小说《童贞女之子》(2011)里面的一个老太太的话做了一个俏皮而精辟的概括:“高寿,健康,保守,所以幸福。”

另一方面,从小说判断,瓦尔泽的幸福可能要打一点折扣。他和他的逃避对象之间还存在各式各样的纠缠,他和它们的关系可谓剪不断理还乱。

譬如,批评家死了,可他依然活着。叙事者在火车上请占他座位的人让座,对方纹丝不动。定睛一看,把他吓个半死:这是他的敌人,是那个曾经对他大加挞伐但已经死去的批评家。事实上,叙事者从未真正摆脱这个可怕的批评家,批评家始终像幽灵一样在他的生活中徘徊。批评家无名无姓,但是有各种各样的代称,如“全知者”、“那个人”、“副刊大咖”、“全城最有名的思想家”等等;叙事者也没有描写批评家的具体相貌,只是说“他周身挂满了敌人的头皮,就像一个凯旋归来的印第安人”等等。由于有这个批评家的存在,叙事者对上帝很有意见,所以他拒绝接受莱布尼茨那句为无数人所称道的名言:“我们的世界是众多可能的世界中最好的一个”。

再如,叙事者虽然远离了政治,但他一想起政治,就有些愤愤不平。我在政治上为什么老是出错、老是犯规?为什么有些人总能做到正确占位?看看冯·魏茨泽克家族:在纳粹时期,最重要的一个驻外使节和国务秘书来自他们家,到了联邦德国,他们家又出了一位最有良心、最有口碑的联邦总统。再看看托马斯·曼:1918年之前他因为讽刺民主而走红,1918年之后又因为讴歌民主走红。

再如,爱情和男女关系,叙事者同样是往事不堪回首。曾和他共度良宵的艾伦与他再度见面时把他当成某个费尔迪南,然后对费尔迪南的往事津津乐道;大学女讲师施派泽博士或者安娜玛丽把他当作“记事本中的一个日子”;华沙的玛格达莱娜和弗莱堡的亚历珊德娜无事不登三宝殿,而且过河拆桥;萍水相逢的莉泽与他在宾馆开怀痛饮,随后却倒地身亡;女作家莫妮卡异想天开,带他参观她设计和建造的旧爱墓地,等等。

最后需要指出的是,叙事者常常作为面壁者出现。他不仅面对一堵溜光的白墙,他还巴不得自己就是那堵溜光的白墙。但结果却是他的脑袋受到历历在目的清晰回忆的残酷折磨、轮番攻击。对于他,往事不堪回首,往事并不如烟。他很清楚自己的逃之夭夭是怎么一回事:“亲爱的对手,尊敬的敌人,你们掐指算算,看我现在已经离你们多远。我已逃之夭夭。但我未能逃避自己!还没有。会有这一天的。啊,乌托邦!你坚不可摧!”

第三条道路

要逃之夭夭,还有第三条道路。这就是反讽之路,荒诞之路。只有借助反讽和怪诞艺术,才能实现精神超越,才能与上述的乌托邦取得某种和解。这既是卡夫卡所指引的道路,也是瓦尔泽自己走出来的路。

瓦尔泽1951年从图宾根大学博士毕业。他的博士论文研究卡夫卡的叙事技巧,题目是《对一种形式的描述》。在德国,瓦尔泽是通过研究卡夫卡获得博士学位的第一人。更为重要的是,卡夫卡不仅是瓦尔泽的研究对象,而且变成了他的艺术先师。从他的文学实践看,他得到了卡夫卡的真传,因为他擅长反讽和怪诞艺术。而且越到晚年,他的艺术就越是反讽,越是怪诞。《逃之夭夭》更是一部反讽和怪诞艺术的杰作。这部小说充满变形、夸张和大胆的想象,所以字里行间常常亦真亦幻,神神鬼鬼。

为便于读者管窥瓦老的妙笔,我们信手拈来如下实例:

作家和批评家是什么关系?作家坐在椅子上读报,读到批评家对自己的恶评的时候,他的身子悄然缩短一截,原本放在地上的双脚,现在只能在空中打转。相应地,批评家写完对叙事者的恶评之后,身体立刻大了一圈,需要穿大一号的西服。但是,当作家跑到美国、从而逃出批评家的势力范围后,作家又恢复了原先的身高,批评家的身形则明显缩小。毫无疑问,作家和批评家是此消彼长的关系。

批评家能把作家吓成什么样?《逃之夭夭》的叙事者策划了一个题为《孤独,一项欧洲的发明》的展览。临近开幕的时候,他变得忧心忡忡,因为他担心开幕式将变成早已摩拳擦掌的批评家们的狂欢节。于是,就像《变形记》里的格里高尔·萨姆沙一觉醒来变成了一只仰躺在床、蹬着无数细毛腿的巨型爬虫,《逃之夭夭》的叙事者在展览开幕的前一天一觉醒来的时候发现自己陷入了让他无法动弹的四边形状态。换言之,批评家可以把作家吓瘫。

作家又如何对付批评家?午夜时分,一个名叫威廉玛的卡夫卡妹妹出现在忧心忡忡的策展人的办公室。她拉着他去找那个可怕的批评家,在批评家门口摁响了门铃。他向批评家介绍威廉玛,刚愎自用的批评家看不见威廉玛,也不相信有一个叫威廉玛的卡夫卡妹妹的存在,所以站在门口滔滔不绝、自说自话。最后,批评家因为长时间地站在露天说话而感冒,所以未能出席展览的开幕式。就是说,作家可以凭发达的想象力打败批评家。这个故事是否又有点像卡夫卡的《乡村医生》?

政治正确对人可以产生什么效果?一方面可以产生类似手术的效果,因为叙事者说他的体内被莫名其妙地植入了观察者,被莫名其妙地装上了监控探头;另一方面,它可以把普通人变成苏格拉底,因为有一个内在的声音在随时警告叙事者不可以做什么。

发明了“非理性”这一概念的“理性总管”是什么人?他有满满的自信,有强烈的自我意识,说话总是粗声大气,走路总是昂首阔步。他的精神状态类似《批评家之死》里面那位因为“长期直立行走”而“落得骶骨疼痛”的韦森东克教授(圈内人都说是哈贝马斯)。我们生活在一个高举启蒙和理性大旗的时代。

爱有多重要?叙事者应邀到大学讲堂做题为“语音学要义”的讲座。被主持人请上讲台后发现自己把讲稿忘在了家里。折腾一圈后,他说其实不用讲稿,因为语音学要义就一句话:只有一个声音值得我们讲授,这就是“爱”。

女人如何纪念旧爱?一位写情色小说出名的女作家,在自家花园建造了一个露德圣母洞,然后以圣母洞为中心建造了一个扇形旧爱墓园。墓园由一个个扇形排列的花圃组成,一个花圃里面种一种花,一个花圃代表一个昔日的情人,情人的名牌则挂在矗立在花圃前面的竹竿上面,竹竿象征十字架,长眠在此的旧爱们正对着圣母洞时时敬拜……圣洁和情色、玩笑与正经、诗意和恐怖在此水乳交融。这难道不是绝无仅有的艺术景观?如果有做装置艺术的读者,也许可以借助这一灵感进行创作,然后参加五年一次的卡塞尔文献展。

读这本小说,我们浮想联翩,我们也问题连串:这说的是什么人、什么事?这应作何理解?自己猜吧,你想怎么理解就怎么理解。瓦老笑而不答。瓦老喜欢在雄辩中保持沉默,他还是公认的当代文学君主,完全有资格王顾左右而言他。

逃之夭夭,是一种令人好奇也令人景仰的文学不及物状态。