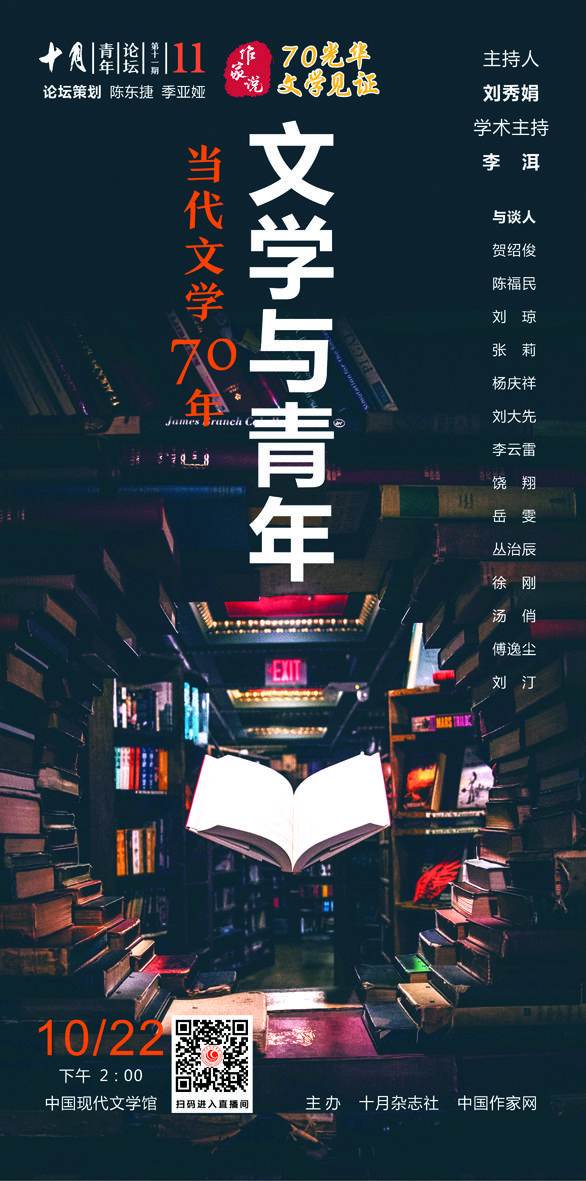

10月22日下午,中国作家网与《十月》杂志共同举办了“当代文学70年:文学与青年”主题论坛,全程4小时实时直播。本次活动是中国作家网文学直播间“作家说·70光华文学见证”主题直播第三期,也是十月杂志社“青年论坛”第十一期。受邀出席的贺绍俊、陈福民、杨庆祥、张莉、傅逸尘等16位作家、评论家围绕“文学与青年”展开了深入交流,五场探讨分别以独特的视角切入,回顾了自近代尤其是“五四”新文学运动以来青年与文学的密切关系,对当代文学的“青年书写”进行分析总结和深刻反思的同时,提出了更高要求并寄予深切期盼。中国现代文学馆副馆长李洱和中国作家网总编辑刘秀娟共同担任活动主持。

刘秀娟:首先请第一组嘉宾北京师范大学教授张莉、沈阳师范大学教授贺绍俊、《十月》主编陈东捷发言,由刚刚获得茅盾文学奖的作家李洱给发言嘉宾做点评。

张 莉:关于“文学与青年”这个话题,我首先想到的是100年,因为今年正好是五四运动100周年。从1919年到1949年,由最初鲁迅笔下涓生的形象,到《家》《春》《秋》中的青年形象,再到抗日战争时期走上战场保家卫国的青年形象,现代文学30年里中国的青年形象发生了非常微妙的变化。1949年以后,青年形象越来越广受关注,比如《组织部来了个年轻人》里的林震、《青春之歌》中的林道静、《创业史》里的梁生宝等。文学史上对我产生重大影响的青年形象是80年代《平凡的世界》中的孙少平。90年代,青年形象发生更加微妙的变化,如《一地鸡毛》中的小林,在这些青年身上我们看到了价值观和时代观的投射。到了21世纪,关于青年形象的塑造不再集中,很难说哪一个形象代表了这个时代的青年群像。

今天的青年能力是有限的,青年没有那么大力量去塑造时代,甚至一些青年形象是“佛系”的、失败的、“丧”的。这意味着一定意义上,文学对时代来讲更多是一个被动的反映物,而不是主动的建构者。即使文学的形象式微,但一个非常有意味的现实也需要重申,即长远来看文学有能力重塑我们的时代和现实。创造要超拔于所在的现实,写出远大于我们时代的形象,这个形象不仅表现了我们所在的时代,同时还预示着青年人在向我们召唤的未来。

刘秀娟:不只是作家在塑造青年的形象,作品中的人物也在塑造着我们时代的青年。

陈东捷:我从一个编辑的角度讲讲文学与青年。当年办“青年论坛”的初衷主要有两个,一是我们一直以来都很注重青年作家的发掘和推介。再一点,批评家和作者之间的交锋非常激烈,我觉得这是论坛的本意之一。90年代很多老作家和编辑有很密切的联系,现在的任务是把传统坚持下去,让《十月》接触年轻的写作力量,保持永久活力。

刘秀娟:文学和青年这两个词为什么分别成为具有特定指称的对象了呢?

贺绍俊:我想说的是青年是如何参与到文学活动中间去的。文学革命造就文学青年,青年是革命的主力军,文学的发展可以说是在一个又一个大大小小的文学革命中得到发展和突破的。

100年以前的白话文学运动结束了古典文学时代,开启了以现代汉语为基础的新文学时代,这场文学革命造就了一批响当当的文学青年。鲁迅、陈独秀、刘半农……他们当时也就是30岁左右的年纪。当代文学伴随着1949年之后新的文学形态,期间产生了一批20多岁的新作家,他们的作品一方面流露出青春的喜悦和自信,另一方面又以青春的脚步去追赶时代的大潮。

80年代也发生了影响深远的文学革命——先锋文学潮,形成了当代文学在现实主义传统以外的另外一个文学传统,我把它叫作现代主义传统。这场文学革命大大拓宽了当代文学表现的空间,莫言、余华、格非、残雪等都是这场文学革命中走出的文学青年,也是这场文学革命的主力。

新世纪到来,我发现已经有一场文学革命在另外一个战场拉开了序幕,这就是网络文学。网络作为新的载体给文学革命提供了形式上的支持,它挑战了语言的规范性,创造出一种反规范的、随意的、简约的、多变的语言表达方式,它在审美形态、欣赏方式以及思维方式上都不同于传统意义上的文学,特别是它改变了文学欣赏的方式。那些不屑于自我狂欢的“80后”青年变成了网络文学的主力。

李 洱:我比较关注张莉提到的“佛系”青年,当社会提供的空间越来越大时,青年的形象慢慢从早年的孙少平变成一个“佛系”的形象,而且这个形象里面不包括涓生和子君的困苦,只是一种无奈、萎缩,这种形象的变迁使人感到困惑。当然可以说复杂、多元现实给文学的生长提供了空间,也可以说青年文学作家对于失败越来越敏感,是不是还有别的情绪造成了这样的形象,我觉得这是值得思考的。贺老师着重提到网络文学在新世纪的发展,网络文学里面的主人公基本上是年轻人,显然他们通过网络载体发出了独特的声音。网络文学的发展对中国未来的文学构成何种影响,我们拭目以待。

刘秀娟:第二组发言嘉宾是中国社科院研究员刘大先、中国人民大学文学院副院长杨庆祥、《人民日报》文艺部副主任刘琼。

刘大先:农耕文明时期,老人的地位比较高,但是进入到现代文明之后,尤其是启蒙运动和工业革命之后,青年的地位变得很高,年轻人以其革新的姿态、敏锐的观察和创新的动力反哺了父辈,子一辈与父一辈的文化发生逆转。

任何一个时代都是多元化的,但问题是多元化本身不构成价值,个体与个体之间传达出的经验和信息只有发生共情、关联,与国家、社会发生联系,这个多元性才是毫无疑义的多元性。哈罗德·卢森堡的《荒漠之死》中说,“一代人的标志是时尚,但历史的内容不仅是服装和行话。一个时代的人们不是担起属于他们时代的变革的重负,便是在它的压力之下死于荒野。”从这个意义上讲,我们期待青年重新昂扬起主体性,重新想象一个青春的中国。

杨庆祥:主要谈几个观点,首先,谈论青年或者青年形象应该回到历史原点,中国的语境里面有两个作品非常值得考究,一篇是梁启超的《少年中国说》,其次就是吴趼人《新石头记》,这两者提供了两种关于青年和青年文化的现代性思路。梁启超强调的是断裂,老中国和少年中国是绝对对立的;而吴趼人恰恰反对断裂论,他强调的是融合。二者表面上是不一样的,但是内在逻辑是完全一致的。不管是断裂还是融合,都要由青年人完成,所以青年话语和整个现代国家话语是完全捆绑在一起的,这种思想的起源就奠定了整个中国现代文学和现代民族国家的政治内涵。

回到文学上来,整个现代文学有一个非常重要的主题,是对《红楼梦》的改写和续写,但是没有被研究者充分展开。如何让青年贾宝玉一方面不进入腐朽的体制文化,这里特指被异化的儒家文化;另一方面又不能让青年人堕入虚无主义或者消极自由。曹雪芹做到了第一点,但是他的办法是让贾宝玉遁入空门。这是整个中国古典文学没有解决的二元论难题。革命文学就开始对此进行纠正。比如说50年代最流行的长篇小说《三家巷》中,周炳就是革命化的贾宝玉。

我们的很多青年形象,无论是进步的,还是落后的,大多数缺少了一个鲁迅在《阿Q正传》里面提到的重要的历史时刻,“仿佛思想里有鬼似的”,在和时代对话的过程中发现自己内心是有鬼的,这个时刻至关重要。作家们把这个“有鬼的”时刻严重忽略了,导致作家所塑造的青年形象是单向度的,只有回到了那个“内心有鬼”的时刻,青年形象才是丰厚的、多维的、有生命力的。

刘 琼:在什么样的情况下青年会得到大家格外的关注呢?当历史发生巨大变化的时候,旧有的秩序、格局被打破,觉醒和反抗、追溯和探索并存,青年就会焕发出个体的生命力、唤醒个体的生命意识,每当这时青年的力量会被格外推崇和关注。再者,综合国力提高的时候也使我们关注新青年。

李 洱:大先的发言其实是对张莉问题的回应,青年与时代是互相塑造的关系。庆祥把青年话语与国家话语联系在一起,强调一种具有积极意义的青年形象必须要继承传统文化,必须强调文化的主体性。青年形象的塑造过程应该是个对话的过程,写作必须打开一个对话的空间。刘琼这个题目也非常重要,青年写作既是一种破坏力量,也是一种重新建构的力量。

刘秀娟:为什么今天重启这样一个话题,其实是在呼唤一种特别主动的青年精神。接下来欢迎《解放军报》编辑傅逸尘、《人民文学》编辑刘汀和《光明日报》文化周末副主编饶翔发言。

傅逸尘:我在想,我所处的这样一个时代,我所经历和见证的这些文学现场,我们所看到的这些青年叙事,有哪些能够成为经典,被我们传递给后人的呢?我仔细想了想,好像真找不出来。现实生活是不是真的就如同《涂自强的个人悲伤》里面描述的那样,把我们的青年人限定到一种没有历史、没有文化、没有家庭伦理、没有社会抚慰、没有单位支撑的无根的、漂泊的绝望境地?如果有,它是在什么层面上存在?当它成为一种文学现象,甚至成为一种思潮,引发了其他作家甚至年轻作家的跟风式的写作,贩卖所谓的失败青年的人生际遇,这种青年叙事存在的意义和价值是否值得去怀疑?

当下的青年书写,远远谈不上充分,更谈不上乐观。我们这一代人应该留给这个时代一种什么样的创作才能成为文学经典?我们这代文学当中的青年与时代是一种同构的、间离的抑或一种背道而驰的关系?当中国的形象在世界上越发站立起来的时候,我们文学当中的青年形象是匍匐在地的,这种剧烈的反差值得我们去思考。

饶 翔:我继续谈的话题可能会与前面构成呼应。第一个观点是我们在说失败青年的时候可能要谨慎谈论失败。比如说路遥《人生》里面的高加林最终也不免失败的命运,但是他可以随时东山再起。谈失败是跟一个大的时代联系在一起的,它可能代表了一个阶层的问题。青年作家在写失败的时候,这个失败有没有那么多内涵?如果没有的话,我们是不是不能用失败或者挫败来形容这样一些形象?

第二,我们在说失败青年的时候要讨论失败的内涵。比如蔡东的小说里面写城市中产阶级知识分子内心的焦虑。她写的是一些往后撤的人,他们不愿意参与所谓的成功学,不愿意被身边的一些想法所影响、所伤害,所以内心非常焦虑和纠结。蔡东使她的人物在实现一种消极的自由,但是这种自由是有意义的,从时代的固有的意识中逃逸出来,领会我们能够不做什么,我们可以获得什么样的自由,我觉得这是青年面对自我、面对时代所要思考的第一步。

刘秀娟:失败背后还有一些值得去思考、去探索的价值选择。

刘 汀:我今天特别想分享的是小镇青年。抖音、快手、今日头条还有拼多多等快速兴起的背后,支撑的力量就是小镇青年。MC天佑喊出“一人饮酒醉”可以是没有任何意义的歌词,但是引起很多人的模仿。歌词里面有很多传统元素,把这些元素细分下来并加以回溯会发现,这就是小镇青年在接触社会、在文化吸收的过程中所看到的。据统计,目前我国小镇青年人口是2.3亿,对于这么一个庞大群体状态的文学表现,其实还是不足且不够准确的。

刘秀娟:我们主张从文化消费、社会形态、社会身份甚至是地理等角度去看待当代青年群体的多样性。

李 洱:饶翔对傅逸尘有一个回应,提出是否应该维护一种消极的自由和消极的权利的问题。对我来说显然应该维护,但是积极的自由和积极的权利也必须得到张扬。刘汀所说的乡村青年、城市青年和小镇青年的划分既不是阶级的划分,也不是阶层的划分,它是文化状态的划分,这种小镇跟主流文化、跟中心广场的文化确实构成了某种差异。

刘秀娟:第四组发言嘉宾是中国作协创研部副研究员岳雯、中国社会科学院副研究员徐刚、中国社会科学院助理研究员汤俏。

岳 雯:我想谈的是近年来青年写作中地方性写作的潮流。为什么会有这样一种写作潮流兴起呢?从时代大势的角度来看,地方性写作某种程度上可以看作是弱者的抵抗,通过对地方性知识的强调和情感的抒发让文学拥有各自的面貌。地方性写作呈现出三个特点,第一是方言在写作中占据了越来越多的分量;第二是青年作家在重新思考“地方”到底意味着什么。我们在谈“地方”的时候,其实背后有一个隐而不张的概念,那就是国家。看上去二者对立,其实是一对互补的概念,比如双雪涛写的固然是冰天雪地的东北,但也是中国走过的漫长路径。第三是把地方作为封闭性空间来处理,但是我们看到越来越多的青年作家让世界扑面而来,让世界涌入到地方,然后在与世界的互动中呈现出地方的坚韧,也呈现出脆弱,这同样应和了今天时代发展的历程。

徐 刚:我想说说谁是青年,何为青年心。今年茅盾文学奖得主90多岁高龄的徐怀中老师,内心永远保持着童心。读《牵风记》,我不觉得是出自一位老人笔下,它里面有一种蓬勃的、青春的活力。我觉得今天的一些青年其实还没有成年就已饱经沧桑。没有青年心就没有非常强的参与感,我们作为同时代人,应该像一个青年那样去思想、去行动、去获得青年心,在这个意义上,我想和广大的青年共勉。

汤 俏:一般谈到海外华人文学,会分成两类写作,一种是回望故国,另外一种是异域生活的写作。两者在相同之间其实又有不同。回望故国的写作中,“70后”作家实际上和“50后”“60后”的代表性作家不同。他们的写作既有宏大的叙事,也有白描式的精微叙述,实际上都是传达作为普通个体在大时代中生存的独特体验。比如说张惠雯的作品传达的是现代化文明对传统农村的入侵,但是并不会呈现具体的矛盾、冲突,而更多倾向于一种情绪式的场景式描写,并且会在作品中呈现出类似问题小说的写作方式,这就与她的前辈作家呈现出不一样的风格。

异国的生活书写,“70后”的这批作家出去的时候跟之前的环境时代都不一样,他们在身份认同上不像前辈那样激烈和焦虑,他们的写作既不同于本土作家,与“50后”“60后”那一代海外华文作家的异域创作又不一样,更多的是游历或者遇见,然后自然而然地融入。

不论是故国的书写还是异国的写作,“70后”作家是生活在双重边缘的双向他者,呈现在他们作品里的中国书写、异国书写都是对于当代文坛的一种互证,共同呈现出当下的图景,我觉得这是海外青年创作的意义所在。

李 洱:岳雯提出地方与国家最后形成一种整体性,这是一个非常重要的发现。如果说我有不满的话,就是作家现在对每个地方文化史研究的很多案头工作没有做到位。地方性写作实际上是一种差异性写作,我想说的一点是,实际上整个中国的写作如果在西方文化的背景下也会被看成是地方性写作,这样一种地方性写作对于中国文学的海外推广,对于重新定位中国当代作家的写作我觉得是很有意义的。

刘秀娟:最后一组嘉宾是《文艺报》新闻部主任李云雷,中国社会科学院研究员、评论家陈福民,中央党校副教授丛治辰。

陈福民:首先要明确的一点是青年与文学有非常特殊的历史内涵。青年问题首先是一个现代性的问题,在文学当中讨论青年或者特地讨论青年文学,其实表征着一种现代性的焦虑。这个问题在鲁迅那里得到特别清晰的表达,中华民族现代觉醒的主体是由青年来承担的。

这样的形式到了现代中国,产生了一个非常重要的概念,就是“社会主义新人”,从50年代的梁生宝到80年代的刘思佳,青年形象从一个自觉地承担历史责任的群体变成了迷惘的一代,一直到进入新世纪,他的历史主体责任感已经变得不清晰了,这是因为当下的社会转型、社会结构调整。在今天的条件下如果再呼唤社会主义新人,需要重新厘定社会关系和生产关系,从而看到青年在社会当中的位置。

丛治辰:我谈一下文学的青年属性和青年的文学属性。从一个最简单的个人体验来讲,青年天然是向着文学的。青年具有一个社会性的年龄节点,青年可能是人最初跟这个社会大量接触的时刻,理想在面对现实的时候撞得粉碎的挫败感使得青年人有表达的冲动,而且这种表达是朝向着对社会的思考的。还有一点是青年一无所有,所以选择文学也变成一个必然。

李云雷:我想谈三点,第一点,20世纪的前20年已经出现了卡夫卡、乔伊斯,中国出现了鲁迅,但是21世纪的前20年还没有出现大师级的人物,为什么会出现平静的世纪、平静的文学?第二点,我们的时代在不断地塑造新人,我们的文学怎么来捕捉在历史和时代变化中的新人,是一个很重要的课题。第三点,中国处于崛起和民族复兴的历史进程之中,时代新人应该焕发出更多的理想和热情,来召唤真正属于他们的时代。

李 洱:老子提出天地人道,当我们强调人的文学的时候,我们应该重新回到“天地人道”,重新在各种各样的复杂的关系网络当中确立个人的责任,承担并最终完成自己的形象。

(本文根据直播现场速记整理而成 整理者:马媛慧 摄影:周茉)