陈映真在战后的台湾独树一帜,他的文学不局限于“乡土”,不卖弄“现代”,而是始终基于人性,基于对“人”的终极关怀,用艺术手法挖掘社会现实,表达个人的思想与见解。毋庸置疑,陈映真是思想型的作家,他认为一切文学作品,都是在为当前最紧迫的问题找答案,或是在寻求足以指导人生的理念。他的小说让我们得以从大历史的变局与微小个人的运命关联之处,去思索台湾战后的历史,理解作为中国历史的有机部分,也是一独特部分的台湾当代史的命运。

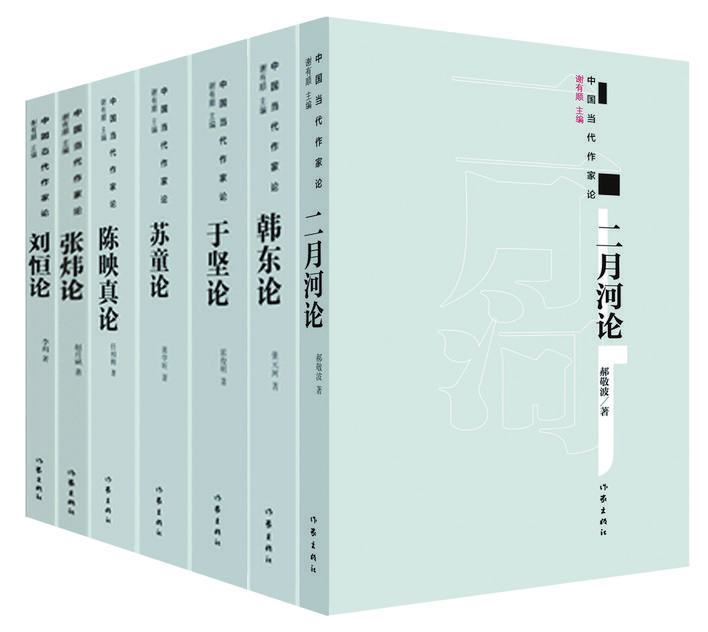

《韩东论》(张元珂)

作为新诗艺的实践者,韩东除旧布新、开一代诗风的探索与实践,对“第三代诗人”的影响是内在而深远的。而且,其影响不仅限于诗歌界,还影响到了小说界,可以说,90年代后期出现的“新生代小说”是对以韩东为代表的“第三代诗人”诗歌精神的延续。这不禁让人想起了20世纪初胡适“文学改良刍议”和陈独秀“三大主义”,虽就其影响力而言,韩东的“诗到语言为止”不能与之比肩,但其“文学革命”的逻辑及推动“新时期文学”向前发展的客观效果则是极其相似的。

《刘恒论》(李莉)

刘恒是作为“新写实”作家引起人们关注并进入文坛的,《狗日的粮食》《伏羲伏羲》等作品引发了热烈反响。30年后的今天,回头看这类在标题上惹人注目、在内容和技法上突破传统规约的作品仍有一定的冲击力。如果拨开那些在当初看来颇为“火辣”的字眼和词句,从叙事方法和叙事技巧等方面衡量,刘恒采用的仍然是现实主义创作方法,通过一套富有新意的话语系统有条不紊地叙述着自己设想的故事。他在循规蹈矩中又有破“规”创新,有些文本因为其“贴地”的现实性更显生活气息。

《苏童论》(张学昕)

苏童是当代中国为数寥寥的具有鲜明唯美气质的小说家之一。无论其所表现的阴森瑰丽、颓靡感伤的人事风物、历史传奇,还是精致诡谲的文字和神秘意象、结构形式,无不呈现着叙述的精妙与工整,发散出韵味无穷、寓言深重的美学风气。我们说,唯美的,不一定就是颓艳的,也不就是伤感、放纵的,但一定是诗意的。苏童就是更多地从个人记忆、个人生命内在体验方面想象生活、进行心灵创造的小说家。他讲究叙事技术,风格摇曳多姿,而且擅长将记忆中的经验或生活诗意化,他的叙述常常引导读者离开日常生活,努力地进入一种更高的艺术真实,使叙述与我们的内在感受息息相关。

《于坚论》(霍俊明)

于坚诗歌中无处不在的是场景、事物、物象、细节,“回到常识走向事物本身”。这些客观之物经过诗人主观情志的压缩和搅拌后形成了在场式的写作风格。即使于坚所处理的历史化的题材也是建立于个体感受和日常情境之中,尤其是个人化历史想象力的参与使得个人与现实和历史形成了交互性结构—历史的个人化和个人化的历史。

《张炜论》(赵月斌)

张炜始终是一个想到月亮上行走的梦想家。他拼力创造一派旷世弘言,着意成为一名天真诗人,表现在文字上除了鼓吹崇高正义美德善行,渲染香花芳草浪漫诗情,更有其阴柔内敛、蜃气氤氲的神秘气象。一般而言,人们习惯于把张炜归类于所谓现实主义作家。以《古船》《九月寓言》等名作为代表的仿宏大叙事、民间叙事似乎只有一种扑向地面的解读方式,张炜常常被概念化为忠于现实、热衷说教的保守派作家。奇怪的是,很少有人注意到,其实张炜本质上原是凌空高蹈的,在被定义为大地守夜人的时候,岂不知他正将目光投向高远莫测的天空。

《二月河论》(郝敬波)

作者以充满怀念、深沉的笔调,回顾了作家二月河的文学创作生涯,试图以更宏观的视角,在广阔的文学领域内,客观看待与思考二月河的历史小说创作艺术,以多文本相比较及重点文本细读的法则,为二月河在中国当代文学进程中找到准确位置。