在成人的世界里,我们大抵知道,人们之间的沟通经常发生无效或低效的情况,甚至在亲友之间——因此发生误会、矛盾,甚至悲剧。但我们和动物,特别是宠物之间,沟通却是特别有效的,至少我们自己这么认为,所以我们才会有那么多其乐融融的关于萌宠的电影——但我们没想过,这是因为猫猫狗狗不会说话。一旦它们会主张自己的意志,很可能会是另一番景象的。

儿童在这个方面与宠物的待遇类似,由于资本和设备等的限制,儿童自己无法拍电影,也就是说,他们无法为自己发声,虽然拉斯·冯·特里尔12岁就拍了自己的电影,但当时并没有什么人拿他当回事。基本上所有的“儿童片”实际上都是成人片——成人来定义、描述、幻想他心目中的儿童故事。

按照对儿童的立场不同,我们大致可以分为以下几种情况:1、“性本善”:即将儿童视作全然无辜的一张白纸或者纯洁的羔羊, 以投射自己的各种意识。它不仅仅属于儒家的《三字经》文化,也属于道家的“专气致柔,能如婴儿乎”;它也属于西方人道主义思想体系。2、“性本恶”:它不仅属于西方基督教背景下对“罪”的理解,在东方的思想中,例如荀子等人的思想里也有这种观念。3、“可塑性”:即把儿童视为可以通过教育来塑造、实现成人理想的工具,带有较强的乌托邦理想和“生命政治”成分。例如苏联教育模式中对于儿童的一些定义等。

艺术家在拍儿童,实际上是在拍自己,只是儿童题材更能够检验艺术家是否对自己诚实:越是优秀的艺术家,在影片中就越多对成人的检讨、越少成人世界的丑陋成见,以及他们经年累月“盘”出来的包浆。好在,已经有很多优秀的影片被拍出来了。

早在1949年,安德烈·巴赞就如是说:秀兰·邓波儿的时代早已结束,它是戏剧、文学和绘画美学的不适当延伸。电影中的儿童尤其不应当再像瓷娃娃,不应当再像文艺复兴时期的童年耶稣……我们不由自主地期望这些脸反映我们熟悉的情感,因为这些情感也就是我们的情感。我们希望从他们的面部表情中找到能够唤起共鸣的特征……因此,在凝眸注视孩子的时候,我们是在寻找我们自己,连同我们已经失去的天真、笨拙和稚气。

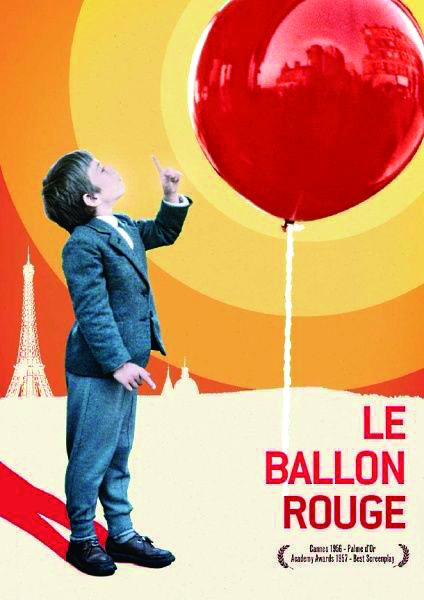

埃尔伯特·拉摩里斯的短片《红气球》(1956)通常被认为是法国“诗电影”的代表。小男孩帕斯卡和一只红气球的友谊,是诗意得以成立的基础。诗是自由,它与禁锢完全不兼容。这只拟人化的红气球是小男孩的达达尼昂,是成人世界规则中的异端,公交司机不许它坐车,校长不许它进学校,奶奶不许它进家门,坏孩子们则想尽办法将它弄爆,并最终得逞。然而,自由是无法消灭的——各种色彩的气球仿佛守护天使,一起来做帕斯卡的朋友。

是要有多孤独,才会拍出这样的电影呢?这难道不是成人在现实世界里的心理投射?

歌手张楚唱过《孤独的人是可耻的》,他当年看过此片后,第一件事是满西安去找帕斯卡手里那根法棍面包。在那个年代对他来说,法棍不就是“红气球”?

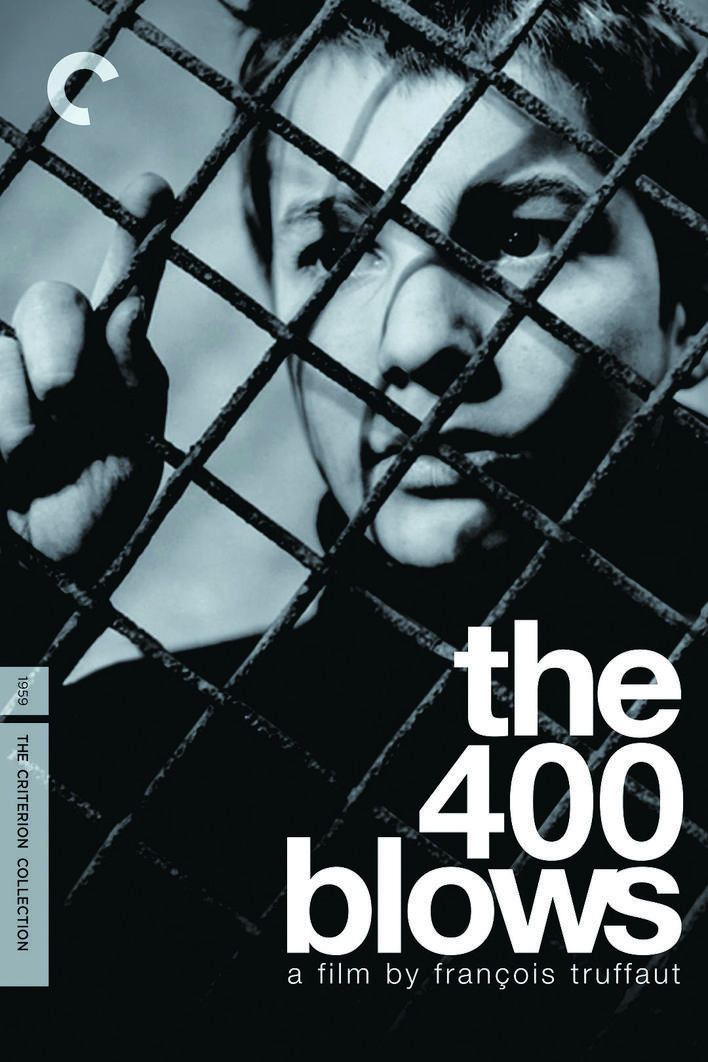

特吕弗的《四百击》(1959)已经被讨论得太多了,最后那个在海边奔跑的男孩忧郁地看着我们——这个镜头正是法国新浪潮电影的标志。但这个孩子独特在哪里呢?在于安托万正好介于成人和儿童之间——他不是“无辜的孩童”,承认吧,他抽烟的姿势如此老练,他属于成人世界的那些小毛病如此自然而然,无疑,来自社会的、来自成人世界的规训和惩罚将他变成和我们自己一样的、我们自己也很讨厌的那个人——当安托万的大特写凝视着我们,我们感受到的暴击是失去——我们曾经的天真、稚气,又失去了一次,再也回不来了。

如果说在这些世界级大导演中有谁真的观察过儿童,而不是将自己的欲望投射给儿童,路易·马勒必是其一。《扎齐坐地铁》(1960)今天看来仍然是非常令人吃惊的一部电影。乡下小姑娘扎齐爆发出令人吃惊的生命力(今天所谓“生猛”),她从不去讨好谁,她也不“可爱”或认为自己必须“可爱”,相反,她满口脏话,甚至很粗鲁,然而你就是没法讨厌她,反而觉得她很有喜感。她来巴黎就是为了坐地铁——在1960年地铁是个稀罕物儿,可偏偏赶上地铁工人罢工,这点燃了她的暴脾气,并引发了她在巴黎天马行空的、库斯图里卡式的冒险。这场冒险或许也是最癫狂的、超现实主义版本的巴黎旅行指南。假如说红气球的旅行还有着某种文青式的自怜,扎齐的天马行空,猫捉老鼠现实版则是相反的,她完全在自己的天性里自得其乐,但这些大人的虚伪折腾得她很累,两天的时间让这个天不怕地不怕的小姑娘说出一句“我都老了”。

路易·马勒镜头下的儿童都有一种边缘感的特质,即在成人与儿童之间的灰色地带游走的特质。波姬·小丝年幼时出演的《艳娃传》和涉及伦理问题的《好奇心》都具有这个危险性。

尽管拍摄孩子未必都要冷静地、不附加任何煽情的自我投射,但一个冷静客观的角度确实会起到意想不到的效果。罗贝托·罗西里尼的《德意志零年》(1949)讲述了在战后废墟上,极端匮乏的经济条件下,一个12岁的男孩被纳粹党徒中学老师教唆,将自己卧病在床的父亲毒死(老师告诉他,病人不配活在世上),最后跳楼自杀的故事。这部影片是极为冷静而克制的,我们很难觉察到这个孩子有明显的情绪变化。他似乎冷静地接受了教师灌输的纳粹思想、社会达尔文主义,但这也正说明了这种思想并不是一天形成的。罗西里尼的摄影机不带任何抒情化的情感色彩,却处处令人警惕而揪心,最后孩子因为事件败露,被人排斥,面无表情地一跃而下的那一幕更是震撼人心。

在意大利新现实主义电影中,德·西卡的《偷自行车的人》和《孩子在看着我们》以及《擦鞋童》都是令人唏嘘的、关于儿童的佳构。《偷自行车的人》(1948)中,儿子看到了不善撒谎的父亲狼狈、无助、弱小的一面,《擦鞋童》(1946)中,童年那诗意的友谊被监狱的丛林规则践踏,直到粉身碎骨。但意大利新现实主义中有一部较为特别的电影,那就是卢恰诺·维斯康蒂的《小美人》(1951)。这部电影就好像是我们身边刚刚发生的事情:生活窘迫然而好强又焦虑的母亲,在得知有儿童拍电影的选秀活动后,仿佛突然找到了自己阶级上升的一个通道:她以迷之自信,逼迫女儿见导演、上各种培训班、打扮成自己不喜欢的样子,而她只是一个普通的学龄前儿童。而最有意思的地方就是结尾,在拍摄的现场,这个母亲发现自己寄托于女儿的明星梦,所谓的演艺圈,在这些拍电影的人看来只不过是个大笑话。这一幕一语道破了成人世界的迷妄:只有还原成拍摄现场,我们才能看到自己迷梦的虚妄性——主人公于是如梦初醒。

在德语电影中,施隆多夫的《铁皮鼓》(1979)严格来说不算是“儿童电影”,因为主人公小奥斯卡的年龄跨度很大,他见证了魏玛共和国的梦碎、纳粹的兴起与第三帝国的坍塌。这部电影较为忠实地改编了君特·格拉斯的原著。主人公不想长大,因而从楼梯摔下来致残,成为侏儒——这个看起来不愿意进入成人世界的理由有着彼得·潘一样另类的、邪性的内涵。这一举动也意味着从精神到肉体的“侏儒化”。他的身上同时具备孩子的天真与任性、好奇心与残忍。他的绝技——尖叫和打鼓,其实都是寓言性质的,尖叫震碎了所有的玻璃,也让成人世界看似强大的玻璃心碎了一地,他的鼓点甚至带偏了纳粹的阅兵节奏。然而和彼得·潘一样,保持在孩子的形体中,拒绝长大,并不意味着冲突、矛盾、痛苦的止息,反而会走向精神上的侏儒化。

奥地利导演哈内克的《白丝带》(2009)有意让故事发生在“一战”期间。副标题是“一个德国儿童的故事”——然而这是一部彻底的“儿童不宜”的电影。导演非常冷静地讲述了德奥乡间围绕一群孩子发生的离奇案件。但更重要的是,导演不动声色为我们展示出,父权、神权的集权是怎样催生了少年儿童的集体暴力。推想到20年后他们正是德国纳粹的主力军,导演的意图不难推断。它很像是用黑白影像传递的“极权主义的起源”:平庸之恶、种族主义、原教旨主义、民粹思潮……这些都像毒液一样,通过体罚、规训、压抑孩子的同时被他们以另一种方式强化:观察一下希姆莱的青少年时代,就多少会明白这一点。

苏联电影有另外一种情形,它与“儿童是祖国的未来”这一理念密切关联——这在某种状态下意味着儿童是可塑造的、可教育成为“理想”状态的。苏联的“青少年与儿童电影制片厂”生产了大量的影片。但值得一提的是,苏联的电影艺术家创造的儿童艺术形象远远超出了“生命政治”的范畴,他们自动进化出来了从地下呼吸的“象鼻吻”。很多大导演都拍过儿童题材。埃利姆·克利莫夫所拍摄的《欢迎光临或非请莫入》(1964)讲了一个少先队夏令营的故事,副标题为“给还没来得及长成大人的孩子和依然是孩子的大人”——这个关于规训、惩罚、控制、排斥异端的故事显然不是拍给孩子看的,虽然故事真的很有趣。安德烈·塔尔科夫斯基也说过他非常希望给孩子们拍电影——但我们不能相信这句话,或许应当说,他喜欢拍孩子——专气致柔,能如婴儿乎?这种来自于道家的思想其实一直贯穿在他的创作中。从以儿童为主角的《压路机与小提琴》《伊万的童年》,到《安德烈·卢布廖夫》里的铸钟少年鲍里斯卡,《镜子》里的伊波利特,《潜行者》中潜行者的孩子,《乡愁》里的小女孩,《牺牲》中亚历山大的儿子,无不寄予着他自己的理想。遗作《牺牲》如是题词:此片给我的儿子安德留沙——充满信心与希望。