在互联网全媒体时代,文学从未落寞。它坚守初心,却又不断变换着与时代相契合的形式。近几年来,一批坚守文学初心与人文理想、有较高制作水平和年轻化受众的纪录片涌现出来,它们关注小说和文学家的世界,关注诗歌与社会心灵,关注时代中的阅读境况。这些带有浓烈情怀的作品,不仅在流量时代赢得关注,也引领大众重新参与对文学的讨论。在这些讨论之中,文学以影像艺术的呈现方式,表征自身存在价值,捕捉与描绘时代特征,传承人文艺术精神。本期“新力量”邀请四位青年导演、诗人、学者,共同探讨影像中的文学与阅读。 ——编 者

记录形形色色的读书人

主持人:为什么会做一档文学阅读类纪录片?初心是什么?

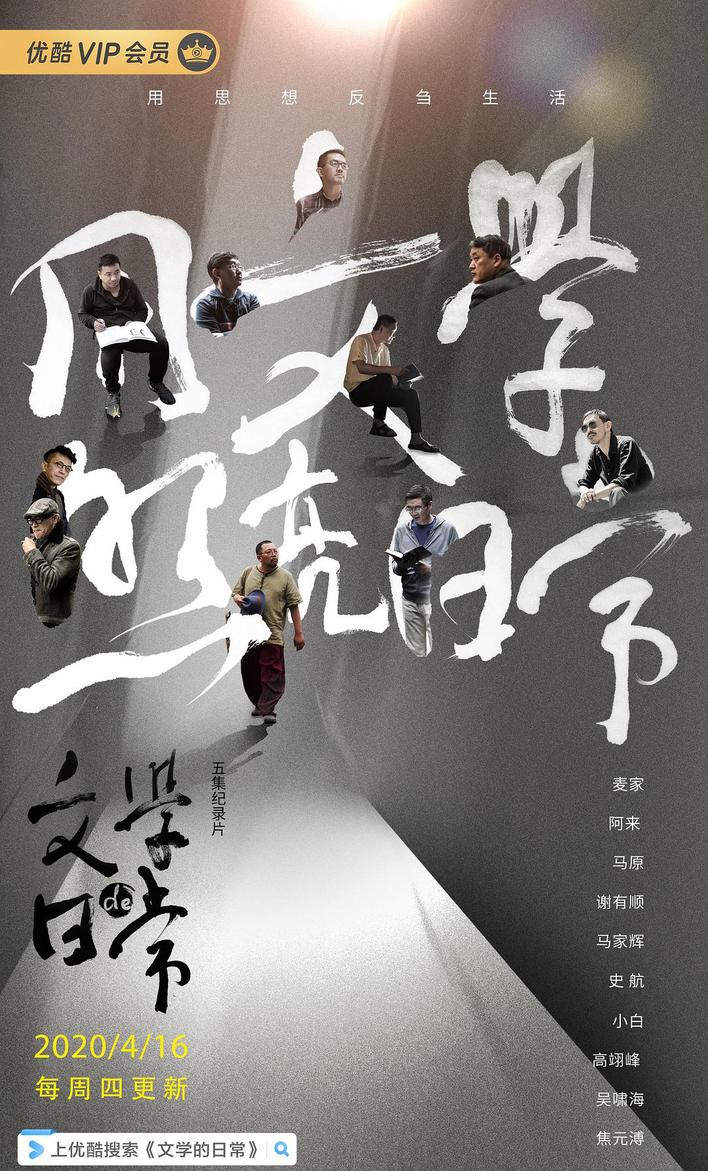

王圣志:我是中文系现当代文学专业出身,看了不少当代作家的作品。这些作品在我的人生阅历中起到了很大的作用。我时常想,这个“鸡蛋”很好吃,什么时候才能看到下蛋的“母鸡”呢?随着大家读书时间越来越少,从海量的作品中选择和阅读,这个过程是比较麻烦的。是否有可能告诉观众某些作家很有趣、很有思想,激发他们去找他的作品读一读?实际上,《文学的日常》效果达到了,很多人在看完以后觉得马原好天真,开始下单买他的书。

罗颖鸾:在信息碎片化时代,当阅读成为一件越来越困难的事,我们希望通过做《但是还有书籍》,记录这个时代形形色色的爱书人,捕捉和书有关的那些精彩故事,使更多人认识到书本的魅力、阅读的乐趣。我们也希望这部纪录片成为一枚火石,点燃更多人对于书的兴趣。当然也有自己的“私心”存在: 拍与书相关的主题,正好可以接触关注很久的作家、译者。我们团队在2018年做过一部以书为题材的纪录片《书迷》,从做书、开书店、淘书、贩书人四个角度去讲述更专业的故事。之后,我们一直筹划再做一部“书籍”纪录片。2018年下半年,几次长聊之后,我们与B站一拍即合,合作了《但是还有书籍》。

主持人:是否会担忧受众问题?

王圣志:说实话,我会担心没有收视率。但节目播出后,后台数据显示,64%左右的观众都是“90后”,尤其是“93”到“95”这个年龄段居多。可能我们把观众想得太简单,以为他们一定喜欢看快节奏、碎片化的短视频。其实通过这个纪录片,我感觉观众也面临没有可选择的优质视频内容观看。我曾说,不能把观众想象成在一条河流的下游,我们上游放一点什么东西让他们吃吃就完了,以后接着给他放同样的东西。不是的,应该反过来,观众应该在上游,我们创作者在下游,生产很多东西满足观众不同的需求。

罗颖鸾:有了《书迷》的制作经验,考虑到互联网时代的年轻受众,我们一直在摸索如何在片子的深度和大众普及度之间,在相对缓慢的叙事节奏和观众接受度之间寻找一个平衡。在主题上,我们希望突破过于“书圈化”的视角,更贴近年轻读者的视角,纳入更多的时代元素,展现这个时代普通爱书人的状态。我们希望在这个片子里所讨论的“书籍”,既可以是文人学者们坚守的精神阵地,也可以是普通人疲惫生活中的慰藉,甚至是一个休憩和放松的角落、一种打发时光的方式。在表现形式上,解说词尽力避免陈腔滥调,在镜头、剪辑、音乐、调色上做了一些特别的设计,以期最大程度呈现每个人物的性格特点,如第一集中朱岳的片段用了略带戏谑的解说词和音乐、跳剪和低饱和度的调色,去表现他的丧和冷幽默。除此之外,整个片子加入了大量的动画元素,结果证明这确实是一个明智之举。动画很大程度上弥补了书籍类纪录片画面过于静态的先天不足,而且读书人安静外表之下无比丰富的内心活动,用动画来表现简直是再合适不过了。

文学纪录片的落脚点是人

主持人:拍摄这样的作品,如何选取被拍摄对象?选择呈现这些作家(包括出版行业从业者、译者和其他爱书人)时,有什么考量?

王圣志:选择作家是比较难的,因为标准很多,比如用茅奖、鲁奖的标准来选也是可靠的方式。但第一季选择了对我个人阅读生涯有影响的作家,拍摄起来更熟悉。而且尽量选择旷野型或生活型的作家,他们不是纯粹在书斋,而是在日常生活里行走,对于生活细节有丰富感受力。影像跟文字之间天然是有沟壑的,影像适合表现音乐、雕塑、绘画等,而面对文字,它需要一个想象系统的转化,所以要选用这种气质的作家。其实,真正的作家之间,差异性是明显的,特别是在文字中。比如马原的天真、麦家的沉默孤僻、马家辉的江湖等,所以每集的差异性都是不同的。当然,每个作家身上有共性,比如都有启蒙性,有自己的思考。在生活中,作家最突出的共性就是他们消化生活的能力,普通人或许在混沌地生活,而作家可以把生活进行消化反刍,瞬间就能够把生活里一些复杂感受的来龙去脉精确地讲出来,这种消化生活的能力和他们的精神资源,是拍作家最迷人的地方。

罗颖鸾:《但是还有书籍》的主题虽然是“书”,但它的最终落脚点是“人”。一本书从诞生、被阅读到流转整个过程,都与人分隔不开。从作者苦心创作的书稿,经由编辑和设计师之手,成为一本拥有独一无二的外表、触感、味道与个性的书籍,然后再进入书店、图书馆被读者阅读,再经过流转到二手书店和淘书人手中,正是他们对于书的热爱以及为了书付出的努力,让这个生态系统形成了一个良性的循环。我们所做的,正是深入这个生态群,记录这些作家、编辑、译者和爱书人的故事。在每个主题下,我们选择的都是这个领域最有代表性的人物。他们不但专业水平过硬,而且都有着特立独行的个性、强烈的人格魅力,最重要的是,都对阅读怀抱热爱,对自己喜爱的事业怀抱赤诚和热忱。在我看来,他们都是有自己坐标系的人,始终站在效率和功利的反面,不被潮流裹挟,以迟缓而审慎的态度,或编舟渡人,或者在喧嚣和浮躁中坚守自己的精神角落。

主持人:有没有什么独具匠心的策划细节?如何以记录者的视角讲述与文学有关的人与故事?

王圣志:作家很不好拍。在前期策划阶段,我们以为跟作家聊聊天,拍点日常生活,上菜市场买个菜或是咖啡馆喝咖啡等就行,所以原来叫《作家们热爱的生活》。但在执行过程中发现,大部分作家,在真正的世俗生活里面没那么享受,甚至有点不在乎生活细节。比如麦家,他所有的外套,特别是秋冬季的卫衣,手肘那个地方两边都是破的,因为长期手撑在书桌上,他自己可能都没意识到,他也根本不在乎穿什么样的衣服出镜。很多作家在日常生活里是个沉思者,除了写作以外,大部分时间在阅读,在沉思,没有什么戏剧性可以拍。要想打破这种安静的、沉思的状态,一定要让他动起来,比如一个好友的到访。这样在影像化的行走过程中,虽然在聊抽象话题,但他终归是回到了日常生活。如何从记录者的角度记录一个作家?因为作家考虑的问题本身就是形而上偏多,假如拍得玄之又玄,会让观众失去观看的兴趣。所以,尽量不要坐在书房里聊人性、聊生命,把他们请出书房,到菜市场、小区旁走走,尽量把他们还原为活生生的人,这样纪录片的难度降低了,观众也能跟着进入。很多纪录片把本就安静的作家拍得更安静了,用务虚的处理,比如拍个背影、夕阳下的剪影,或望着窗外的镜头,这样会让作家跟观众之间显得更隔膜,我们会请作家吃街边摊,聊的问题可以是小吃,当然更可以是生命、是哲学。这样的话,文字在彼岸,意义在彼岸,可影像就在现实世界里,在此岸。

罗颖鸾:每集的片长大约30分钟,每个人物的故事最后其实就八九分钟。浮在海面上的不过八分之一,我们所做的大量工作是隐藏在海面之下的。准确而精要地去讲述一个人的故事,要建立在大量背景知识的储备和对这个人、这个行业的深入了解之上,在此基础上再做减法。为了做好这个片子,我们购入了大量相关书籍,除了补充专业知识,还常有一些意外所得,比如通过藏书家陈晓维的随笔集《好书之徒》中一篇叫《薄英,充和,桃花鱼》的文章,发掘了第三集美国艺术家薄英设计制作《桃花鱼》的故事。另一方面,我们也走访了很多“圈内人士”,这些“百事通”成为我们打入书圈内部的一把钥匙,了解到很多有趣的人物和故事。当对这些有全面的认识,建立起对被拍摄者的共情之后,你才能找到他们身上最大的亮点,恰切地运用素材。像第一集中开头“上班、打卡、看看稿、看看豆瓣”表现的是一个编辑非常真实的日常。事实上,每一集可以展开讨论的话题都太多了,比如出版业的现状和面临的困境,编辑们所从事的各项具体工作,编辑与作者的关系、文学翻译薪酬低,付出与收入不成正比的现象,都有值得探讨的空间,但我们所攫取的,也只能是几个最有趣或最能引起人思考的点。说到底,我们只是埋下火种的人,希望观众以好奇心、思考和讨论,去添柴加薪,烧旺这把火。比如第四集我们想探讨在这个时代里纸质书在单一的记录和叙述功能之外所拥有的更多外延,探讨我们为何还要读纸质书;比如在第五集里,我们借主人公的话,想告诉观众在阅读之路上,我们需要引路人,但更重要的是自己学会阅读。

文学、影像与时代精神

主持人:纪录片是一门“凝视”的艺术。在你们的作品里,在建立人、物与空间互动感的同时,也传递出了对文学的热爱、对阅读的坚守。如何做到这一点?

王圣志:其实仅仅拍作家的日常生活,并没有太大的意义,一定要把他的作品拉进来。所以选择与他们的小说有关的,甚至情节发生地进行朗读,比如街角、树下等,都是在日常生活里。哪怕是在街上很吵的地方朗读,当他们的声音一起来,文字的魅力就几乎将日常生活里面的喧嚣立刻屏蔽掉了。而且纪录片里的作品片段朗读,也考虑到现实世界是具象的,而作品有时是抽象和虚构的,通过朗读,瞬间也就架起了此岸跟彼岸的桥梁。生活中的普通人有一些深深的不满足之感,那么通过作家的作品以及朗读,再给他们构造一个世界好了。

罗颖鸾:首先是要充分掌握背景信息和专业知识,对这个行业、对这个人有一个深入了解,建立起对人物的共情,这样才能最大程度地挖掘他们身上的亮点,注意到更多看起来也许无足轻重的小细节,代入他们的思维方式,站在他们的角度去看待文学、书籍、阅读,呈现他们身上那种独特的气质。

主持人:以文学为主角的纪录片,呈现了那些有丰富心灵内涵的人的状态与他们所在的时代特征。能否就此谈谈小说、诗歌和(文学)纪录片这些艺术类型之间的区别与联系?

黎 衡:一般而言,小说侧重叙事以及对叙事方式的探索,诗侧重抒情、玄思和语言实验。但这种区分并不是绝对的,比如自由诗既非韵文,亦非散文,也可以说它是一种特殊的散文。因此,我们只能在省略、跳跃、简练、观念编织与语言节奏再造等层面来理解自由诗和广义的散文的区别。但是如《尤利西斯》《喧哗与骚动》这样的现代主义小说文本,在重塑文体和意义秩序方面展示的图景,已远比大多诗歌复杂。一些杰出的小说能容纳诗的形式和叙事的结构,堪称语言的“实验室”和“超级市场”。如梁宗岱翻译的莎士比亚十四行第一首所说:“你现在是大地的清新的点缀,又是锦绣阳春的唯一的前锋”。诗,是文学的前锋,又是某种意义上边缘化的“点缀”。电影与文学的区别说来话长,简单地说,电影的媒介是运动影像和声音,文学的媒介是语言。两种媒介各有优势:电影与技术发展息息相关,它能提供直接、密集、准确的感性经验,具有强烈的感官性,能迅速捕获大众,也能成为世界的万花筒,提供珍贵的“历史文献”;文学与文明的肇始与精致化相伴相生,语言是观念、形象和声音的综合,它是真理、技术和欲望的嬉戏,文学最自由、广博、深刻,又十分受限于不同民族、不同语言的壁垒。电影的叙事、思想资源和想象方式,都依靠文学提供源动力。

曹立栋:我更关注他们彼此之间的功能性。在我看来,无论是小说、诗还是文学影像都是一种文化载体,是对文化的具体呈现和历史的记录。小说、诗歌以及影像,都是为了人的发展而出现的,“人本化”是串联众多艺术形式的准绳,人们借助这些载体,共同阐释和共享文化的意义,人们建构世界的同时,也被世界建构着。至于区别,那就是媒介和形式不同,诗和小说的公众感知方式是靠阅读和想象,而文学影像可以拍摄真实且现在或过去存在过的文学相关,公众感知方式更为具象,但无一例外这三者都是每一个个体连接人与人、社会和世界的方式。

主持人:文学如何以影像的方式承担时代观察者和记录者的角色?纪录片、电影等艺术门类如何保留、挖掘与表征经济技术高速发展中的文学精神、人文立场及文化使命?

罗颖鸾:就《但是还有书籍》而言,我想捕捉一种时代气息,具体到文化出版行业,那就是一种普遍存在的又丧又燃的反差感。片子里的许多人有个共性,看起来可能丧丧的,但却心有热血,始终怀抱并坚持着自己的文学理想,他们希望通过发现和推广优秀的华语文学作品,来抵抗文学和语言的劣化;通过发掘和培养更多新人作家,为本土文学输送新鲜血液和更为多元的力量。这些人身上以及他们作品中那种缓慢的、无用的、非功效的力量,可以去抗衡或者弥补我们现代人所遗失的一些东西。而我们希望通过这个片子传达的,和最初预想呈现的气质,正是这样一种“迟缓”:它是缓慢的、娓娓道来的,看的时候可以让人安静下来;也是有书卷气和温度的、治愈系的,希望观众看完以后从中获得一些力量、一种慰藉。

黎 衡:文学一直是时代的观察者和记录者,所谓兴观群怨,“观”的功能自《诗经》时代就存在,即使是《浮生六记》这种带有较强私人性质、偶然流传于世的作品,也是对清中叶江南文人生活的生动记录。19世纪的现实主义小说作家有意地以观察人世百态、展现时代长卷为己任。20世纪兴起的非虚构写作更是承担起了观察、记录、追寻复杂真相的重任,比起虚构作品,非虚构写作会采用采访、调查等新闻方法,会尽量客观、节制,当然,也可能比虚构作品带着更强烈、明确的问题意识。电影是昂贵的,包括纪录片在内的电影要坚持人文立场,需要有意保持小成本,这样才能为电影创作者争取到更大的独立性。

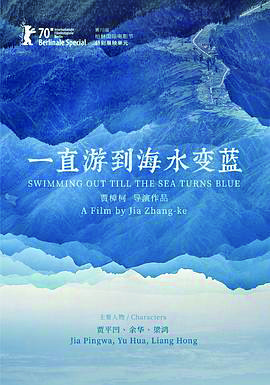

曹立栋:我觉得无论是《文学的日常》《但是还有书籍》,还是今年值得期待的《掬水月在手》《文学的故乡》《一直游到海水变蓝》这些作品,它们首先显示了新时代的人文精神和文学精神的坚守。一批具有文化自觉意识的专业创作者,通过自己的作品坚守着精神家园,这些作品中能看到文化传统在当下的价值所在。比如《文学的故乡》还原莫言、贾平凹、阿来、迟子建、毕飞宇和刘震云6位当代作家的故乡往事,观众得以透过这些被视觉化呈现的经验去回望、反思自己与故乡的深层联系;同时,纪录片也带领观众追问了故乡如何孕育伟大小说这样的命题,它深度聚焦当代作家,以纪实影像为载体,叩问和探寻的是文学问题、文化问题和精神问题。其次,文学纪录片不仅仅带给观众的是视听感受,更是试图追求更为深刻的审美意蕴和生命体悟,包含一种精神深度。这些纪录片将宏大主题用微观叙事和个人情感去呈现,既是对宏观时代进行梳理,又观照了当下的现实。而且使用富有诗意的长镜头、风格化的剪辑、诗意化的后期技术等,这些影像创作者用素朴沉郁的镜头语言呈现人物对生命的尊敬、文学的喜爱、对人文主义的坚守,体现着影像作为时代观察者的人文精神和文学精神。

主持人:有哪些与文学有关的影像值得推荐?理由是什么?

黎 衡:我会首先推荐苏联导演安德烈·塔可夫斯基的《镜子》《潜行者》《乡愁》。导演父亲是一位诗人,他的诗出现在了这几部影片中,由他本人诵读,成为电影视听语言的有机部分,也可以说,这是诗歌既通过声音又通过意义,参与了电影的“魔法”。阿尔谢尼的诗具有先知预言的语调和超现实主义色彩,这与安德烈·塔可夫斯基的电影气质十分契合。这些影片的段落也提供了文学在综合媒介中(塔可夫斯基式的梦境废墟、长镜头、场面调度,以及大量使用的巴赫音乐)呈现的可能性。然后推荐英国导演德里克·贾曼的《蓝》,影片76分钟,除了一片蓝色没有其它任何画面,实际上导演这时已是绝症晚期,双目接近失明,蓝色正是他的视觉经验,他以独白形式,用充满诗性和形象感的语言一直讲述,因此这是一部独一无二的电影,用观看的形式来消解观看,而释放出文学作为形象“转译者”的潜能。文学提供的形象看似是间接的,其实也给了观者(读者)更强的参与感。还有2016年的智利电影《追捕聂鲁达》,讲述了诗人在1948年的一次逃亡,看到后面才发现追捕他的秘密警察是一个被作家虚构的人物。关于作家的纪录片,印象较深的是拍摄中国台湾小说家王文兴的《寻找背海的人》。

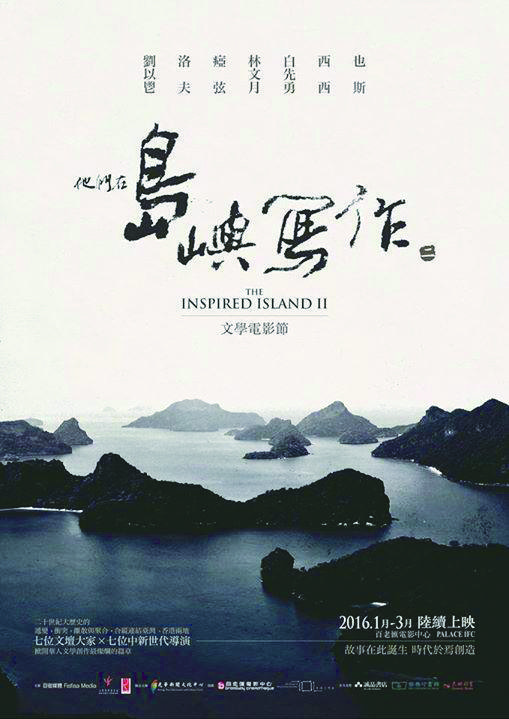

罗颖鸾:我推荐两部。《编舟记》以平静、温柔、克制的调子,展现了词典编辑在看似枯燥和平凡的工作之下隐藏的热血和信仰。另外,我羡慕《他们在岛屿写作》能以这样的篇幅和体量、这样缓慢的节奏,去记录那些业已老去的诗人和作家,这本身已经难能可贵、意义非凡了。以漫长一生的悲欢离合为底色,无论是念诗、重回故乡、老友聚会,还是回忆亲人、战争和爱情,都有一种“而今听雨僧庐下,鬓已星星也”的重量感。

社会担当、艺术雄心与产业发展

主持人:当前中国的人文类纪录片是怎样的发展现状?美学风格大体有哪些类型?未来是怎样的趋势?

黎 衡:中国的纪录片很鲜活生猛,但整体而言在拍摄和后期制作方面,技术大都较为粗糙,受限于设备、经费和创作环境等种种限制,随机性强,很难说形成了清晰可辨的美学类型和方向,只能勾勒几个著名纪录片导演的创作特点。在我看来,纪录片拍摄需要投入大量时间建立信任、积累素材,而中国院线极少上映纪录片,这无疑给许多独立纪录片导演造成了生存上的困境。流媒体的购买也是一个方向,据我所知纪录片《生门》正在制作剧集版并将在视频网站推出。纪录片的观众需要培养,市场和院线方面,也应该给予更多支持。未来的趋势,我期待更多有才华的电影工作者投入纪录片创作,目前来看,中国纪录片的社会价值远大于美学价值,而在世界影史上,罗伯特·弗拉哈迪、尤里斯·伊文思、阿伦·雷乃、克利斯·马克等知名导演均贡献过大师级的纪录片作品。中国的纪录片作者除了社会担当和探寻真实的好奇,还要更有艺术的雄心。

曹立栋:近些年的人文类纪录片或纪录电影能明显发现播出渠道、平台、场域增多,这是媒介融合背景下纪录片产业化、市场化的具体表现。而受众人群呈现“三高”即学历高、收入高、消费高。越来越多的年轻人观看或者参与到纪录片的创作当中,各大电影节中的纪录片创投单元也为纪录片提供了良好的资本注入。当前,人文类纪录片的美学风格大致以“小人物、大情怀、正能量”为内容导向,以人的价值取向为中心,关注“人”的世界,给予最多的理解和关怀,并揭示“人”的本质。随着经济环境的改善和文化的相互融合,社会大众的审美观念发生改变,纪录片创作者要不断适应和创作新形式、新风格,避免同质化作品扎堆,适应观众的审美,创作出能拉近观众距离,产生共鸣的作品。

未来纪录片的发展趋势,第一,技术赋能,渠道拓宽。从媒介融合到融合媒介,传统主流媒体与新媒体融合加强,传播渠道拓宽,比如《山村里的幼儿园》《我到新疆去》采用了虚拟现实技术,让观众有沉浸感,是VR技术在纪录片创作上的新尝试。第二,受众年轻化。纪录片的创作者应该具有互联网思维,不仅大屏转小屏而且纪录片“两极分化”,大片更大,小片更小,细分受众。第三,内容深耕细作。注重影片内容故事性的挖掘,聚焦人物本身,小而美。第四,各平台加强打造原创品牌,拍摄精致化,推动纪录片市场化。第五,从“人手一台DV”到现如今人手一部智能手机。未来是PGC(专业生产内容)与UGC(用户生产内容)平行发展的创作机制,内容更加个性化,视角更加多样化。