抗战音乐是个大概念、大课题,也是一个凝重的话题,凝集着深邃复杂的民族情结,也承载着宏阔丰富的历史内涵。关于抗战音乐,要说的话太多,但这里只谈两点:第一,抗战音乐的主体是中共抗日武装及其抗日民主根据地音乐,而非前期国统区抗日救亡歌咏运动中的音乐。抗战音乐起于抗日救亡歌咏运动,在武汉弃守后的国统区及正面战场不断式微,在中共抗日民主根据地和游击战场得以发展。这是一个不争的事实。中共抗日武装及其抗日民主根据地音乐乃抗战音乐的主体。第二,抗战音乐主要是在中共组织领导下产生和发展起来的,其主流是新民主主义文化,而非那种表达民族精神、民族气节的爱国主义文化。中国共产党组织领导下形成的抗战音乐,作为新民主主义文化的有机组成部分,体现出了新民主主义革命的整体性、连贯性。这应是关于抗战音乐两个基本的历史认知,也应是抗战音乐研究的逻辑起点。

抗战音乐孕育于抗日救亡歌咏运动。九一八后,东北沦陷,抗日救亡呼声响彻关内外。1931年11月,黄自就作有《抗敌歌》。淞沪抗战爆发后,黄自又和诗人韦翰章共同创作了《旗正飘飘》。在黄自的影响下,学院派抗战歌曲脱颖而出。此乃抗日救亡歌咏运动先声,也可谓最早的抗战音乐。至20世纪30年代中前期,中共在国统区的文化战线及其左翼文化组织基本形成。左翼音乐运动迅速与抗日救亡歌咏运动合流,于是就有以《救亡进行曲》《新编“九一八”小调》《义勇军进行曲》等有别于学院派的左翼抗战歌曲,左翼音乐家亦成为救亡歌咏的中坚。在左翼文化界策动下,群众性救亡歌咏运动在上海等大城市迅猛掀起,并以悼念聂耳为起点、以一二·九运动为高点,持续到1935年底。至此,抗日救亡歌咏运动达到第一个高潮,左翼也已成为救亡歌咏的组织者和领导者。但此时中共大本营已战略转移到陕北,并在瓦窑堡确立了建立抗日民族统一战线的决策;且此前中共驻共产国际代表团已发表了主张停止内战、枪口一致对外的《八一宣言》。为了与建立抗日民族统一战线的决策相适应,上海左翼文化组织于1936年春“自行解散”。虽然左翼的组织机构不再存在,但其人员仍在中共组织领导下积极策动救亡歌咏运动。故从1936年初至七七事变前,上海等大城市举行了一系列大规模群众性救亡歌咏运动,出版了一批抗战歌集,参加歌咏运动的音乐家和青年学生也越来越多。这其中就有从法国学成回国的冼星海。尽管他那时还不是中共党员,但与左翼很快接过了聂耳的火炬,成为抗日救亡歌咏运动的旗手,其《救国军歌》并显露出鲜明的大众化取向。由此可见,由于左翼音乐工作者参与,由于左翼大众化理论的渗透,抗日救亡歌咏运动已成为一场群众性歌咏运动。正是依托抗日救亡歌咏运动,抗战音乐得以产生、发展,并成为20世纪中国音乐文化中既充满爱国主义情怀又具有新民主主义文化特征的音乐景观。

七七事变后,全国抗战开启。1937年7月28日,上海成立文化界救亡协会,推动抗日救亡歌咏运动进入高潮期。一首题赠第29军大刀队、堪称杀伐之声的《大刀进行曲》奔涌而出,开启了抗战歌曲的新风。淞沪会战打响后,上海文化界救亡协会组织13支抗日救亡演剧队于8月20日从上海徐家汇等地出发,到全国巡演,宣传抗日救亡。随着北平、上海、南京相继沦陷,武汉成为全国的抗战中心。全国抗战文化组织也陆续集聚武汉。1938年1月,武汉成立中华全国歌咏协会。4月1日,国民政府军事委员会政治部第三厅也在武汉成立,郭沫若为主任,负责抗战宣传。其中六处一科为戏剧音乐科,主管歌咏活动,其成员就有冼星海、张曙、沙梅、林路、任光、赵启海、李广才。1938年田汉、贺绿汀等上海文化界名人也来到武汉。他们都是在武汉组织救亡歌咏的重要力量。第三厅虽隶属国民政府,但实际上接受中共长江中央局的领导。这也是救亡歌咏在武汉三镇蓬勃开展的原因。随着各正面战场的失利,奔赴各战区的演剧队、服务团也都退至武汉。至是年8月,从上海奔赴全国巡演的13支演剧队有5支已集聚武汉。在周恩来的直接领导下,集聚武汉的抗日救亡宣传组织编成10个抗敌演剧队,前往武汉外围正面战场助阵、慰问。从三厅成立到武汉弃守,武汉举行了“抗战扩大宣传周”“红五月宣传周”“抗战献金音乐大会”以及“七七抗战周年纪念”“八一三宣传游园会”“九一八纪念音乐会”等多场大型歌咏活动。总之,1938年夏秋的武汉三镇,已成为全国抗日救亡歌咏运动的中心,抗日救亡歌咏运动也在此时此地达到最高潮。但随着武汉保卫战的吃紧直至是年10月25日武汉这个“东方马德里”的不保,这个中心很快就消逝了,在国统区掀起的抗日救亡歌咏运动从此衰落。

武汉弃守后的1938年11月,武汉抗日救亡歌咏运动的组织者张曙、林路随国民政府军事委员会政治部第三厅转移到桂林。大批进步音乐家也转移到西南大后方,并创作了一些成功的抗战歌曲,如《嘉陵江上》,后来一些音乐家如陆华柏、吴伯超、章枚、马思聪、吴式昕、满谦子、李志曙等也先后转移到桂林。这些音乐家在张曙、林路的组织领导下开展抗战宣传,创作歌曲、办班办报、出版歌集,举办活动,使抗战歌声在桂林这个抗战文化中心得以延续。但令人扼腕的是,1938年12月24日张曙不幸遭敌机轰炸,殉难于战火。另一些音乐家则前往延安及各抗日民主根据地,或到西南后再前往抗日民主根据地。冼星海于1938年11月3日抵达延安,终于亲眼看到了他在《到敌人后方去》《在太行山上》中所向往和憧憬的那番景象。此外,吕骥、李劫夫、郑律成、向隅、麦新等作曲家先后也到了延安,何士德、孟波、任光、章枚、贺绿汀等则去了华中抗日民主根据地。显然,无论是转移西南还是奔赴延安,都使国统区抗日救亡歌咏运动的力量大为削弱。隶属第三厅的10个抗敌演剧队也随军分配到正面战场的各战斗序列,故降低了在民众中宣传抗战的可能。总之,从九一八到武汉弃守,抗战音乐依托抗日救亡歌咏运动得以形成和发展,但武汉弃守后国统区和正面战场的抗战音乐不断式微。

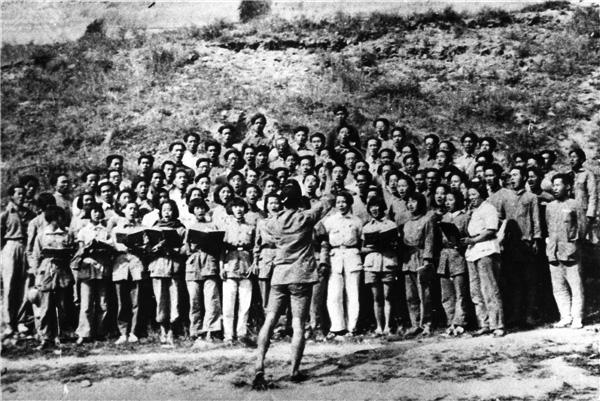

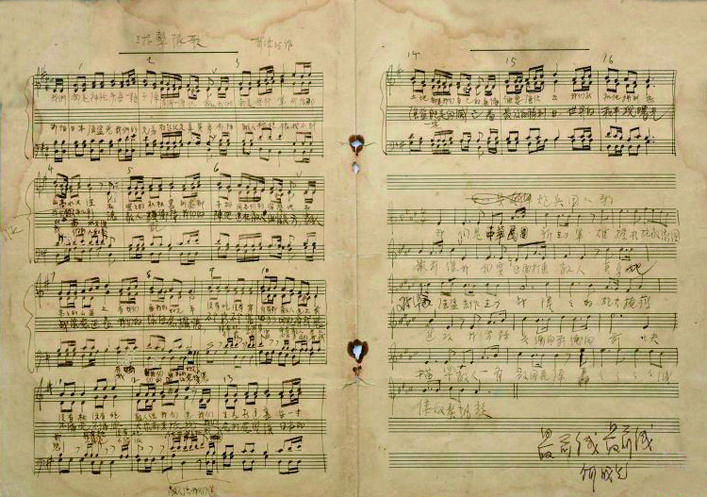

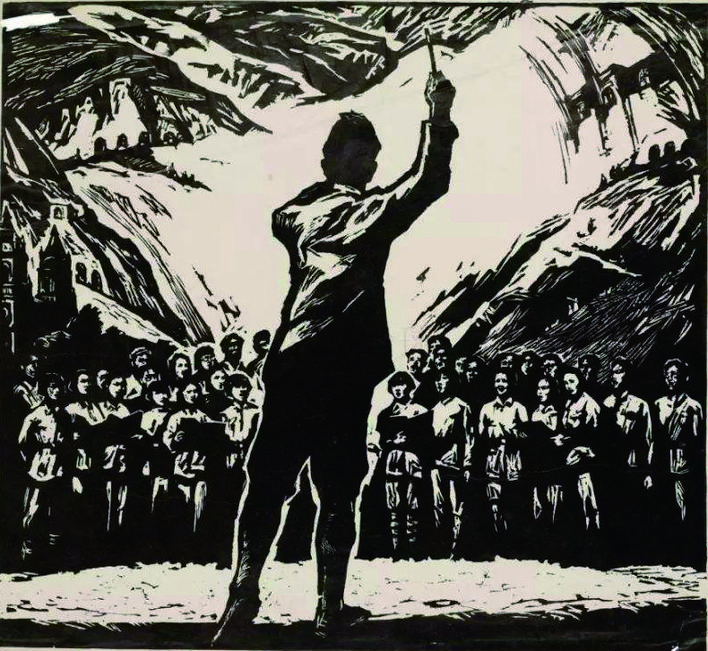

与之相对应的是,抗战音乐在延安及各抗日民主根据地得到了充分发展。全国抗战时期,延安及各抗日民主根据地集聚了大批专业音乐家,他们大多都来自国统区,并在七七事变前参加了抗日救亡歌咏运动,故很快便推出了大批具有影响力的作品,如吕骥的《抗日军政大学校歌》、冼星海的《黄河大合唱》等四部大合唱、郑律成的《延安颂》《八路军进行曲》、贺绿汀的《一九四二年前奏曲》。此外,延安鲁艺、部艺、华北联大音乐系、新四军华中鲁艺也不断培养出了一批音乐人才,如安波、马可、李焕之、张鲁、刘炽、王久鸣等,他们都被输送到全国各抗日根据地。故随着中共武装力量挺进敌后,开辟敌后抗日民主根据地,抗战歌声响彻陕甘宁,响彻晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫和山东半岛,响彻华中华南,响彻白山黑水。不难发现,相对于国统区抗日救亡歌咏运动中的音乐,中共抗日武装及其抗日民主根据地音乐,无论在体量还是在质量上都占有明显优势,并在中国人民的抗日战争中发挥了不可替代的作用。尽管中共抗日武装及其抗日民主根据地音乐有的并不直接表现抗战,而旨在推动抗日民主根据地的民主建设,但这些民主建设最终也旨在为抗战服务。一言蔽之,就像武汉弃守后抗日战争进入相持阶段、正面战场节节后退、游击战场步步为营一样,抗战音乐在国统区和正面战场式微,在中共抗日民主根据地和游击战场则得到充分发展,并谱写出了壮丽的篇章,进而成为抗战音乐的主体。

毋庸置疑,抗战音乐主要是在中共领导下发展起来的。1931年9月20日,也就是九一八后的第三天,中共就发表了《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,呼吁抗日救亡。在中央根据地音乐中甚至也不乏抗日歌曲,《青年实话》第11期(1932年2月25日出版)上刊载的《打倒日本帝国主义歌》是为见证。而此时的上海,中共领导的左翼也正积极介入国统区的抗日救亡宣传。至20世纪30年代中,抗日救亡已成为左翼音乐家最主要的宣传工作,中共已成为抗日救亡歌咏运动的组织者和领导者。七七事变后,中共依托国共合作,继续组织领导着上海文化界的抗日演剧队和隶属国民政府军事委员会政治部第三厅的抗敌演剧队,还在抗敌演剧队中秘密成立党组织。武汉救亡歌咏的组织者如田汉、张曙也大多是中共及其外围力量,而对抗敌演剧队和武汉救亡歌咏实施操控的则是具有特殊身份的周恩来和郭沫若。这些都说明,武汉弃守前抗战音乐的发展与中国共产党的组织和领导也是分不开的。武汉弃守后抗战音乐在西南大后方的发展,也没有离开共产党人的秘密组织和领导。还值得一提的是,从九一八到七七事变的6年中,中国工农红军及其革命根据地音乐,也不只是宣传土地革命的,还有旨在宣传抗日救亡的,如中央根据地的《反对日本进攻中国》《抗日反帝歌》、湘赣的《反对帝国主义》、湘鄂川黔的《打败东洋就回乡》、湘鄂赣的《打败东洋就回乡》、川陕的《团结起来救中华》。尤其在中共发表《八一宣言》、召开瓦窑堡会议之后,抗日救亡更是红军及其革命根据地音乐的思想主题,陕甘宁的《亡国奴不能当》《合力打日本》《保卫华北小调》等歌曲就反映这一思想主题;甚至浴血河西走廊的西路军也填写了宣传民众抗日的《唤醒西北同胞歌》等救亡歌曲。这些早期的宣传抗日救亡的歌曲作为抗战音乐的重要组成部分,无疑也是在中共领导下发展起来的。毫无疑问,武汉弃守、抗日战争进入相持阶段后的抗战音乐则更得益于中国共产党的领导。即便在这一时期正面战场抗敌宣传队的歌咏活动中,也不难发现共产党人的组织和把控。

至于说抗战音乐的主流,无疑也是作为新民主主义文化的中共抗日武装及其抗日民主根据地音乐,而非那种作为爱国主义文化的国统区和正面战场的抗战音乐。很显然,这不仅仅是就体量而言的,也无论是七七事变前还是七七事变后,而更重要是就其文化价值而言的,是一种文化意义上的主流。何谓新民主主义文化?毛泽东在《新民主主义论》中将其诠释为“民族的科学的大众的文化”;《在延安文艺座谈会上的讲话》则强调文艺为人民大众服务,并首先为工农兵服务。中共抗日武装及其抗日民主根据地音乐以及左翼的救亡歌曲,作为一种抗战音乐主体,正是这种意义上的新民主主义文化形态。这种在中国共产党领导下发展起来的抗战音乐,作为“民族的科学的大众的文化”,在浴血抗战中还旨在提高广大民众的科学意识,反对一切封建思想和迷信思想,主张实事求是,主张客观真理,主张理论和实践的一致,并力图用民族化、大众化的文艺形式将这种科学精神传达给广大民众,进而达到真正武装民众、鼓舞抗战的目的。因此,相对国统区那些仅在于表达爱国主义和民族意识、在形式上还不乏唯美取向的抗日救亡歌曲,更显露出一种有利于广大民众自身发展、更有利于改善其生存状态的人文关怀。这就意味着,中共抗日武装及其抗日民主根据地产生的抗战音乐,与那种仅以爱国主义为支撑的抗战音乐相比,更具有文化价值。正是在这个意义上,我们说这种作为新民主主义文化形态的抗战音乐更具时代精神,更具进步意义,故成为文化上的主流。