第一章 五月里来五端阳

地下生煤,地上长庄稼。矿工在地底挖煤,农民在地表种庄稼。矿区建在山里,与山村互有交叉。煤矿是后建,地盘总是小。农村来历久远,范围总是大。煤矿左突右冲,似乎老也超不出广大农村的包围。矿工用矿灯指出一线光亮,走在井下纵横交错的巷道里,以为自己已经走得很远了,出得井口稍一眺望,不远处就是农村的庄稼地。地下的煤都是黑的,黑得一成不变。而庄稼刚出苗时都是绿的,一成熟就变成了黄色,黄得遍地流金,浩浩荡荡。

小满过罢,离芒种和端午节就不远了。小满见三新,指的是新大麦、新蒜和新茧。新大麦是看到了,新蒜也吃到了,只是作为第三新的茧子很难看到。茧由蚕结,现在的人们都不养蚕了,哪里会看得到白银蛋蛋一样的新茧呢!如果说大麦是麦科中老大的话,小麦当是老二。“老大”熟过“老二”熟,大麦一熟,不过三五天,小麦紧接着就熟了。因大麦产量低,脱粒难,磨出的面也有些发黏,不好吃,农人种大麦总是种得很少。小麦与大麦正相反,大麦的缺点到小麦那里都成了优点,小麦产量高,脱粒易,磨出的面粉又细又白。用小麦面蒸出的馒头一捏一弹,吃起来满口麦香。擀成的面条筋筋道道,扯都扯不断。看来世上的东西不见得大了就好,小了就不好。

成熟的麦香,随着五月的熏风连天波涌,一涌一涌就涌到矿区去了,涌得一浪高过一浪。矿区的人大都从农村而来,不久前才脱下农装,换上工装;放下锄头,拿起镐头,他们与农村有着扯不断的联系,对成熟时节的麦香有着天然的敏感。他们不必特意去想,也不必特意去闻,只要呼吸的通道还开通着,麦香前呼后拥,忽地就扑进他们肺腑里去了。但他们还是情不自禁地吃了一惊:哎呀,麦子熟了!是哩是哩,布谷鸟在叫,紫燕在空中掠来掠去,云彩也仿佛被麦子映成了金色,成了祥云。五月的麦香是一种燥香,香气里有一种热腾腾的气息。五月的麦香是带有锋芒的,一如万千麦穗上炸开的麦芒,会给人们的肺腑构成一种刺激。生活在矿区的人们家家烧煤,煤炭燃烧时会散发出浓浓的硫黄味儿,在他们闻来,硫黄味儿也是香的,让他们认为是煤香。相比之下,煤香与麦香差远了,麦香更原始,更浑厚,也更有力量,麦香一来,就把煤香的香覆盖住了。受到麦香熏染和刺激的矿区的人们,有些坐不住了,他们转来转去,似乎在找收割用的镰刀和下田戴的草帽。

华妈妈在为过端阳节做准备。“五月里来五端阳,做甜酒,包粽子;缝香包,抹雄黄;艾枝插在门头上,出门就见杏儿黄。”趁附近的农村开始割麦,华妈妈去地里捡了一些人家没收净的麦穗,回家用擀面杖在地板上捶出麦粒,下到住在沟底的农家,借用农家院子里的石头碓窑子,舂去麦粒上的麸皮,就成了麦仁。有了新麦胖胖的麦仁,到端阳前夕,就可做甜酒了。在千百年来约定俗成的民谣提示下,华妈妈在每年的端阳节都要做一瓦盆甜酒。她做甜酒做得得心应手,每年的端阳节都会给全家人带来口福,并给下一年的端阳节带来盼头。缝香包,是用五彩布把香草的草末缝成多种形状,给孩子佩戴,把小臭孩儿变成小香孩儿。抹雄黄呢,是抹在孩子的口鼻处和耳朵眼边,以防夏日里有毒虫侵袭。华妈妈的三个孩子都大了,他们不愿意再戴香包,也拒绝再抹雄黄,这两样可以免去。至于在门头上插艾枝,那是必须的,青艾特殊的气息,代表的是节日的气氛,门头上一插上艾枝艾叶,就表明端阳节到了。湿艾晾干后,至盛夏蚊子猖獗时,可以把艾在室内点燃,驱赶蚊子。目前的问题是,今年的端阳节还要不要包粽子?包粽子所需的大米是有的,小蜜枣是有的,只是缺苇叶。包粽子不能用别的任何叶子代替,只能用苇叶,只有用苇叶包粽子,粽子才有那么一股子清香气,才能吃出端阳节的味道。世上被称为绝配的事物不是很多,苇叶和粽子堪称绝配。苇子是喜水喜湿的植物,只有在水里和湿地里才能生长。而华妈妈所在的矿区处在浅山地带,虽到处都是沟壑,却缺河少湖,缺水少湿,不利于苇子的生长。每年临近端阳节,苇叶在县城有卖,苇叶只能到县城去买。华妈妈家住的地方离县城远一些,走小路十多里,走大路二十多里。小路曲曲弯弯,穿山越沟,都跟羊肠子一样,不好走。大路是煤炭外运的通道,朝天而开,要宽敞一些。宽敞的大路也不是很好走,上坡下坡不说,路上老是有拉煤的卡车呼啸而过,吓得贴边走路的人们仄着一边的膀子,紧张得很,一路都不敢放松。去一趟县城的人们,难免会占一些便宜,那就是满头满脸的煤尘。

往年去县城买苇叶,都是由华妈妈的大女儿华冬梅执行。华妈妈的丈夫留下了一辆男式加重自行车,眼下家里人只有华冬梅一个人会骑。这天是星期天,华冬梅不上班,按理说,她骑上车走大路,去一趟县城不是什么难事,一两个钟头就能把苇叶买回来。干苇叶很轻,一把苇叶跟一把鸿毛差不多,不会对华冬梅构成什么负担。可是,华冬梅今年不想去买苇叶了。她习惯把端阳节说成端午节,说:谁规定的过端午节非要吃粽子,我看不吃粽子也能过。粽子不就是一个米饭疙瘩嘛,把米饭攥成一个疙瘩一吃不就得了。这是华冬梅说出来的话,她的没说出来的话还有很多。她的话好比是一棵苇子,说出的话只是苇叶,没说出的话才是苇根,苇根要比苇叶多得多,也深得多。在她看来,过端午节的那一套习俗,都是农村兴起的、养成的。农村有苇子、艾草等,可以就地取材包粽子、插艾蒿,是凑热闹的意思,也是苦中作乐的意思。华冬梅没在农村生活过,她一出生就在矿区。他们家的户口是矿区户口,城镇户口。这样的户口还有一个说法,叫非农业户口。非农业户口的门户里,生活的就是非农业人口。矿区有一个管理机关,叫矿务局,金宝矿务局。矿务局周边建有医院、学校、幼儿园、俱乐部、百货商店、银行、自来水厂、机械修理厂、水泥支架厂,还有粮店、菜店、肉店、理发店、缝纫社,等等。矿务局虽说还没有高楼林立、车水马龙,没有形成一座城市的规模,但已经有了城市的雏形和做派。以矿务局作依托,华冬梅给自己的定位是城里人。她挣的是工资,领的是粮票和布票,吃的是商品粮,穿的是细布衣,不是城里人是什么!既然是城里人,就要跟农村人拉开距离,在吃的方面、穿的方面、用的方面拉开距离,连说话的口气、走路的姿势,最好都要拉开距离。比如农村人做饭都是烧柴草,村里烧得狼烟动地。城里人做饭都是烧蜂窝煤,早上掀开炉盖,蓝色的火苗不声不响地就长起来了。再比如农村人整个冬季都不洗澡,白皮上面差不多结一层黑皮。城里人每个单位都有澡堂,天天洗澡都可以,人人身上都带着水香。那么在过节方面呢,城里人就不一定跟着农村人的套路走。城里人过五一国际劳动节就可以了,不一定再过什么端午节。就算过端午节,也未必要在门头插艾草,非要吃什么粽子。过端午节跟农村人一个过法,两者之间还有什么区别呢!

华妈妈驳不倒大女儿,她不知道中国有个汨罗江,从没听说过屈原,说不出端阳节吃粽子的由来,更说不出是谁规定的。她只知道,五月端阳吃粽子的事,是祖祖辈辈传下来的,一祖传一祖,一辈传一辈,传得时间长了,就统一了,就成了传统。在华妈妈看来,不管过什么节,都是以吃点什么为标志。比如过中秋节,就要吃月饼,不吃月饼,就不算过中秋节。过端阳节也是同样的道理,不吃粽子,算是过什么端阳节呢。要是不把吃粽子的传统接过来,传下去,传统岂不是中断了嘛!大女儿把粽子说成是米饭疙瘩,这种说法对粽子是贬低的,甚至是冒犯的,华妈妈也不能同意。粽子要用新鲜的苇叶包,里面要包蜜枣,还要用白棉线绳缠好几道。用清水煮熟的粽子,有蜜枣的甜味,还有苇叶的清香味,绝非米饭疙瘩所能比。还有端阳节吃粽子,总能唤起一些回忆,让人想起往人往事。她刚结婚那年,因为家里穷,过端阳节家里只包了两个粽子。她给丈夫吃了一个,另一个她舍不得吃,给丈夫留着,等上夜班下煤窑的丈夫回家后还给丈夫吃。不料,那个粽子被偷嘴的老鼠吃掉了。她不舍得吃,老鼠们倒是不客气,把那个粽子吃得一点儿不剩,只剩下被撕破的苇叶。每想起那件事,她都禁不住心潮涌动,有些眼湿。她不想回忆过去的事,但有端阳在,有记性在,有关于粽子的记号在,她管不住自己的回忆。回忆有时候像做梦,谁都管不住自己的梦,梦信马由缰,一梦就梦远了。不是三千里,就是九万里。

至于今年的端阳节还要不要吃粽子,她这个当妈的说了不算,大女儿说了也不算,还得听一听二女儿华春堂的意见。桃有桃核,菜有菜心,家有千口,主事一人。他们这个四口之家,目前主事的人是华春堂,诸事最后一锤定音的也是华春堂。这事情颇有些稀罕,男主人不在了,当家的怎么就轮到了华春堂呢?从家长角度讲,男家长走了,接着当家的应该是女家长,也就是拥有三个孩子的华妈妈。就算华妈妈不愿当家,或没能力当家,从三个孩子的年龄上排,华冬梅是老大,这个家应该由华冬梅当。如果从性别的角度讲,用长远的观点看,也可以像培养接班人一样试着让儿子华根成当家。可目前的实际情况是,当家的却是二女儿华春堂。全家人没有开过会,没有投过票,也没有进行过举手表决,当家人的职责不知不觉间就落到了华春堂头上。国有国政,家有家政,如果当家也算一项行政权力的话,他们家没有进行过角逐,更没有发生过争斗,发言权和决定权像是自然而然就集中在华春堂身上。其实华春堂并不想当家,每次就某件事情表态时她都有些叹气,像是有些无奈。

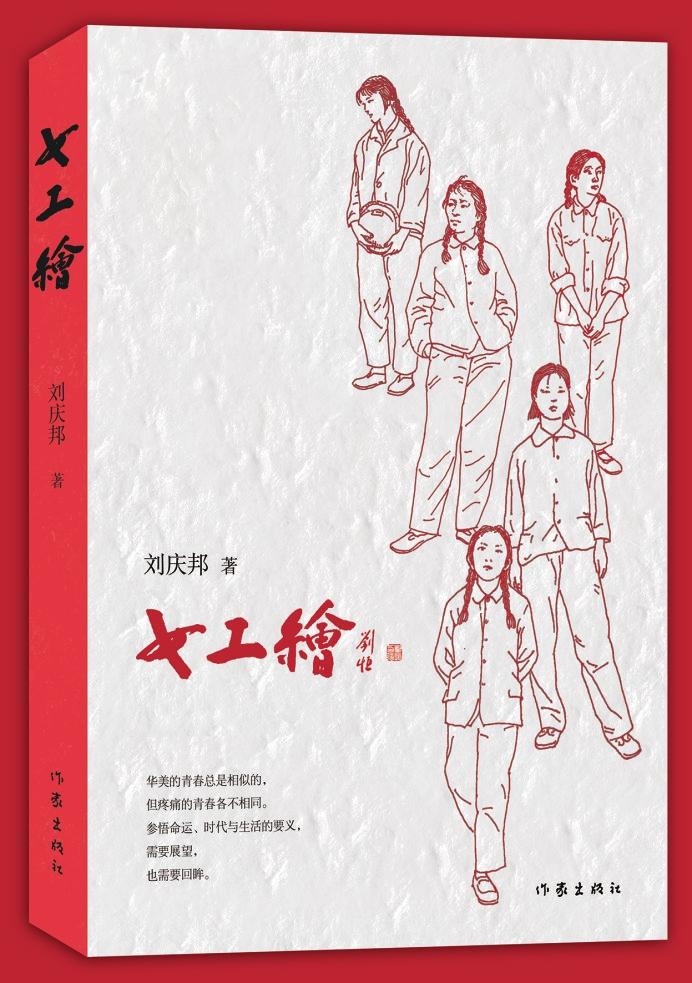

(摘自《女工绘》,刘庆邦著,作家出版社2020年9月出版)