读一本好书,就是在与高尚的人谈话。

——歌 德

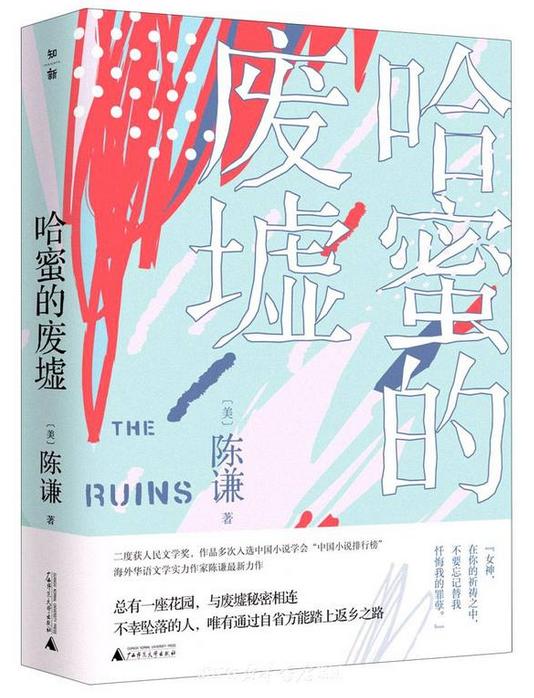

除同名中篇外,陈谦的新小说集《哈蜜的废墟》还收入了《焱》《莲露》《虎妹孟加拉》《木棉花开》《我是欧文太太》,这些作品集中展现了作家对自我、情欲、心理创伤和身份难题的深入思考,探讨了全球化时代困境的多样性。陈谦信奉布罗代尔的“长时段”,将人生的横截面重新置入与家庭、国族相联系的历史怀抱中。小说鞭辟入里,追根溯源,将上个世纪中叶大时代“惘惘的威胁”还原为家族的阴影和个体童年的创伤,成长让心理创伤不断发酵,隔空发作,就像气球终有一爆。

《哈蜜的废墟》中,叙事空间的频密转换,花园、废墟、结核病医院、废弃的泳池等对比鲜明的空间意象引起我极大的兴趣。小说以第一人称讲述,读大学时“我”和哈密曾情同姐妹,但毕业后彼此疏离,漫长的虚靠回忆来织补。故事从哈爸的葬礼开始,慢慢接近秘密的核心——哈妈的创伤及其反应。我愿意在曹七巧的延长线上来分析哈妈的受虐和施虐。哈妈是华侨子弟,穿着洋气,与老师哈爸奉子成婚,对此,哈妈固执地认为自己失身于诱奸,哈爸被她冠以“老色狼”的称号,哈爸对女儿的亲昵被哈妈视为性侵犯而坚持离婚,并将女儿带到美国。哈妈的创伤来自她对情欲、身体的认知错位,这是禁欲时代的恶果。

哈妈的施虐比曹七巧更为隐秘且高明,性感的华服、富丽的花园和香气四溢的美食遮盖着她颓靡、阴郁的内心。自幼对“男人是色狼”的灌输使哈蜜丧失了爱的能力。哈妈貌似不经意的控制是一种精神摧毁和情感掠夺,心灵的废墟无法培育出健康的爱情和友谊。哈蜜甚至希望通过延长绝症父亲的受罪来为母亲复仇,但也是在将泳池打造成废墟并与老父亲一起以中药抗癌的这三年,哈蜜对荒原上度过的童年的感知渐渐复活,对异性与人生有了新的认识。在主故事推进的同时穿插着叙述人“我”的故事,曾借助空间改变化解失恋的忧伤,“我”也在哈妈这面镜中反省自己对女儿潜藏的控制欲望。最终,哈蜜告别过往,与父亲的植物药学事业达成和解,“我”也以一种更开放的心态接受了女儿与异族的恋爱。

陈谦常会转换语言系统,多种语言的穿插有画龙点睛之妙,也吻合作家跨文化生活的实况。比如哈爸葬礼上对哈姆雷特经典独白的引用,对私密关系的强调也会插入英语,偶尔还会插入粤语,以此突出文化、语言对人潜意识的支配作用。语言不仅仅是交流工具,语言有其主体性,语言塑造人,塑造认同。

哈蜜的故事上面叠加着母亲的悲剧,莲露的悲剧也逆向延伸到母亲、外祖母处,延伸到大历史的腹地,直指男权文化对女性贞操的荒诞要求。《莲露》的讲述人是莲露的心理医生,贞操被亲舅舅酒后夺去的疮疤会不时暴露。丈夫朱老师将莲露带往美国,他的知识和理性不足以抵挡“处女”二字的诱惑,处女情结掩藏在朱老师的本能之中。经过现代启蒙的洗礼,根深蒂固的民族无意识依然会落实于“个人无意识”,产生意想不到的震慑和伤害。

《焱》和《我是欧文太太》涉及爱的毁灭性,就像胡力说的:“你的爱,就像一把刀爱它割出的伤口。”爱本能与死本能互相纠缠。男权文化很容易培养“痴心女子负心汉”,女性将身家性命寄望于爱情,一旦被负很容易滋生自毁乃至复仇心理。

《虎妹孟加拉》以知青老一代留学生的眼睛来呈现改革开放后代际疏离给低龄女留学生带来的孤绝心理。少女玉叶自小寄宿,长期与家庭分离,就读于名校伯克利,幽人独往,却驯养孟加拉虎。古人说苛政猛于虎,对现代人而言,孤独亦如虎,足以吞噬人。《木棉花开》写中国弃婴戴安被接养到美国后,反复出现心理迷乱,在朝鲜战争遗孤的心理辅导师辛迪的帮助下终于敞开心扉。心理医生也是陈谦常常写到的角色,他们能够帮助病人调整出适当的心情,在戴安修复障碍、重建自我认同的过程中也逐步理解自己生母的处境以及时代背景,同时辛迪的生命故事连接着美朝战争史。

陈谦身跨中西文化,生活在美国却以中文写作。她以一只眼睛盯着中国,不时回望历史;而以另一只眼睛放眼世界,发现不同境遇、不同文化的人可能有共同的伤痛。全球化的流动背后湮没了多少不为人知的伤口,个体偶然性的悲剧得以汇入到必然性的命运熔炉。在某种程度上看,哈蜜、莲露、丹文等从中国到西方生活空间的转换也对应着时间从前现代到现代/后现代的过渡。

陈谦的小说讲究叙事空间的中西捭阖,辐射范围广,像一段两端连着虚线的实线,两头往历史和未来延长,过去与今天、未来强烈撞击,陌生的自我疆域通向历史的毛细血管。小说中不同的人生模式互为镜像,叙事人都从他人的伤口里窥见了人类共同的伤口,主人公的命运往往包含着祖祖辈辈共同的命运。