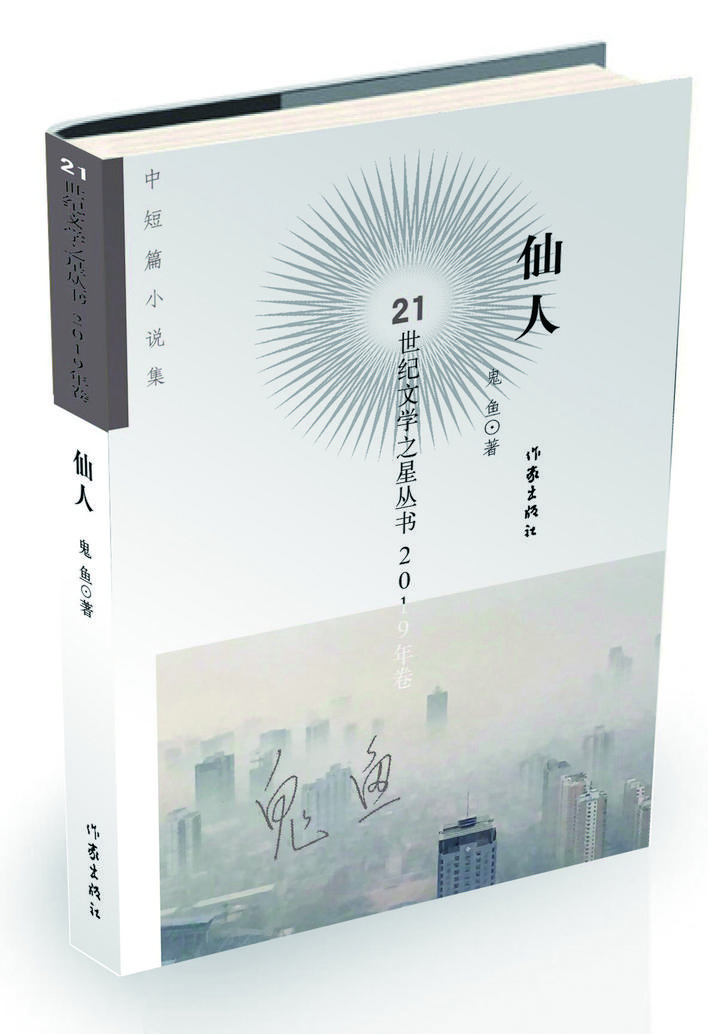

鬼鱼的中短篇小说,量已经积攒得不小,收在《仙人》(入选21世纪文学之星丛书2019年卷,作家出版社出版)这个集子里的只是一小部分,属于林地中的一小片,树也不是一种树,又都长势喜人。这并不是关键,关键在于他的小说的树林下面有厚厚土层,土地水分养分丰足,生物微生物也跟树根一样活得欢实。

他的许多小说,取名常别出心裁,描写上常出现未必说得出来但动作上品得出来的“势语”,这些都很有意味地参与了文本的建构。人物在平凡日常中的预计和不测,让人生的路就像一篇文章写了又改,而初稿与改稿间,把鼻涕虫弄到盐堆(《蛞蝓》)、拔牙掺和进了“人生事故”(《龋齿》)这类个体就成了故事的寓旨。短篇小说大概离不开“戏精”般的存在,像是一丝风来,树傻乎乎地呆立着,偏有一小撮叶子晃了晃,正襟危坐神情端庄之下瞬间上来的挤眉弄眼,成了活的和多的小说灵气的表现。

《仙人》是书名,也是其中的一个小说题目。这个作品可以从两方面来打量。

一方面,老厂、宿舍、求仙、闹事、生计以及“我”的成长,厂子与小城内外确切的信息和可能的故事饱胀得像一部年代大戏,上班的不得不转岗、上学的也不听吆喝,冲动求安妥、禁锢寻冲破,旧的正在过去、新的尚未到来……另一方面,用了接近中篇的篇幅,其实还是一个短篇——看待时代、人物的预设趣味稍显外露了那么一点点,在欲望和迷信、真情和真相之间,本应该是一个变动莫测的张力场。如果以聪明的喜剧闹剧淡化了对浑浊悲苦的体察,那些不可思议的迷惑与来由也就被省略了或者故意忽略了,让本该更多义的指向定型于较小的认知范畴。前一方面对写作容积的拓展,足令我们赞赏,结结实实又不避杂乱的时空,给时代“本事”留下确凿的轮廓线条,这并不容易,其中的水塔、气功、孔雀将20年前的生活本相化入了作家对风俗史的审美记录,气盛之心怦然,老到之笔俨存;后一方面说的是阅读期待,希望老到之笔赋形于老辣之思,这个真的太难,不能对作者的每一篇都有此种苛求。

鬼鱼的其他小说,比如《高壁寺》《捕梦网》《角儿》《春去也》《合家欢》虽然各有千秋,但文本上也存在类似的矛盾。这也许是如今青年作家在对素材的艺术处理上出现的普遍性的待解困境。

在我的阅读范围里,他最结实、耐看的小说是《端阳》(《人民文学》2019年第3期)。虽然并没有收在这本集子里,但我忍不住想谈谈。复杂情感的绞结,不能不让我们联想到鲁迅的《故乡》,但是这个中篇多出了比短篇应该多出来的许多活态物事。

在《端阳》里,苦乐年华杂花生树,人情世故烟熏火燎。两个年轻人回乡做给家人、乡亲看的婚事,拖进入乡随俗的流程,再有出息的后生也得如苔藓似地锦,居于土皮上草木间。他们仿佛疲惫不堪但又决不气馁的树灵,顽固地努力地包容烦琐的世情,感恩、妥协和愧疚又不乏明察的心绪,搅拌在一起,以爱为底,仁忍成为巨大的支撑力,带着温润的投影,试图拂过家乡的日夜。

这种不仅是靠新异题材和陌生化叙述技术取胜,而是用纯正厚朴的情感融入文本并推动文本的完成,构成了鬼鱼非同一般的辨识度,他具备在文学正典的长路上“深思高举”、出类拔萃的素养。

“鬼鱼”这个笔名,或许藏有秘密。把1989年生的鬼鱼跟比他大上一轮以上的作家当初起的一些笔名(比如“鬼子”、“鬼金”)比较一下,似能揣摩到某种嬗变之痕。上世纪90年代,“我”之个性为大,如今呢,大致是“我与一切”执两用中,因而“鬼鱼”这样的笔名隐隐地存在个性之“我”也要同“万物”互认、密谋、共话的联想,人群、各种生灵,不管是活着的还是故去的甚至是想象中的,古老的“物我为一”,正在现时中以对“现实”的情境感受和对“未来”的深长试探,复魅在这一代文学新人对文学的整体重建的写作路程中。写实也好,幻想也罢,他们的表达,在扩容了的天人之际,不再以消沉、鬼混、满拧、作死的惯性滑行形象为个性标签,而是更多寻找和发现生命的余地,甚至不惜看似软弱认怂(具有“失败青年”的假面),不再跟“代际”、“性别”、“你我”、“今昔”一味较劲。包括面对传统与现代,他们现出了冷静观之的可能性端倪,既不是执著“道统”地排斥现代,也不是为了“现代性”的合法性批判传统,其实是对生命观(不仅仅是人际观察和历史判断)的认知经历过正反合的结果。

不管上面说的是不是那么回事,也不管谁乐意不乐意,事实是,前浪英勇后浪攒劲,大戏换场在即,鬼鱼们的主角生涯已经开始。