今年是著名诗人臧克家先生诞辰115周年,同时也是他的处女作《别十与天罡》(1925年,该文在《语丝》发表,署名少全)发表95周年。谨以此文,纪念这位我在征集工作中结识的老人。

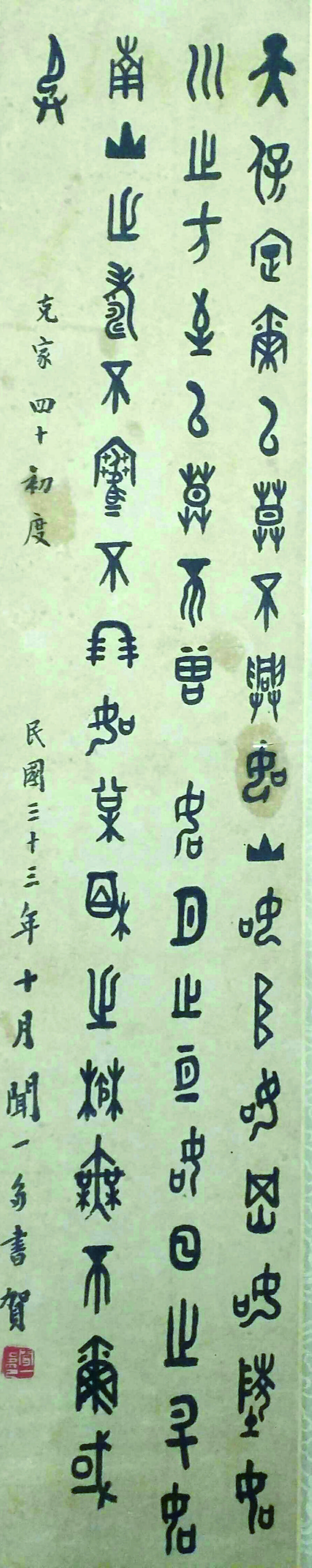

有一次,我在中国现代文学馆字画库整理资料时,突然看到一幅用篆书书写的精美书法,该书法全文共99个字。该幅篆书线条匀实、朴拙,元转、遒劲,给人一种古奥、渊博、肃穆之感。

我对篆文知之甚少,当时对着这幅书法我看了很久,除了最后“克家四十初度”、“民国三十三年十月闻一多书贺”及文中个别字,我几乎没看懂这幅书法的内容。但这幅书法书写得确实太漂亮了,我深深地被它吸引。出于强烈的好奇,我很想知道闻一多先生在这幅书法中到底为臧克家写了什么。随后,我求教了几位对书法颇有研究的朋友,但大家都没看出这幅书法的内容。无奈之下,我只有请教远在成都105岁的马老。马老可是书法大家。不久,马老通过微信告诉我,此文似乎是古人生日歌《天保》(《诗经·小雅·鹿鸣之什》的一篇)。我赶忙上网查询,比对全文后,我发现该文正是《天保》第3-6章的内容。

天保定尔,以莫不兴。如山如阜,如冈如陵,如川之方至,以莫不增。……如月之恒,如日之升。如南山之寿,不骞不崩。如松柏之茂,无不尔或承。

经过进一步查阅资料,我了解到这幅书法是1944年10月,闻一多先生特意用篆文书写送给学生臧克家40岁(实为39岁)的生日礼物。臧克家收到书法后,感动不已。在其漫长的人生岁月中,无论遇到怎样的险境,他也从未将这幅书法抛弃,一直珍藏在身边。由此可见,对于自己有知遇之恩的老师闻一多先生,克家老人感情极深。谈及二人的交往,还要追溯到1930年。

1930年夏,闻一多受青岛大学校长杨振声之邀,前往国文系任教。不久,臧克家报考青岛大学。因高中开学不久,臧克家便只身前往武汉参加大革命,高中数学他几乎没有学过,所以报考青大时,数学成绩最后为零。而当时青大国文考试共有两题,一个是《你为什么投考青岛大学?》,另一个是《杂感》,两题可任选一道。臧克家两题都做了。他在《杂感》一题中,写了三句话:

人生永远追逐着幻光,

但谁把幻光看作幻光,

谁便沉入了无边的苦海!

这三句话虽短小却饱含哲理,主考官闻一多看后极为欣赏。他以诗人特有的敏锐,看出臧克家是可堪造就的诗才。一向判分极严的他,竟给了臧克家98分的高分。而后,更是力荐学校将数学考试为零的臧克家破格录入青大外文系。

入学后,臧克家最初在梁实秋做主任的英文系学习,因臧克家对英文实在吃不消,便想转读国文系。当臧克家鼓足勇气走进国文系主任闻一多的办公室时,已有好几个人站在那里,他们都想转到国文系。闻一多对来的学生们说:“不行了,人太多了。”这些学生都失望地走了,只剩下臧克家一个人。闻一多很诧异,便问:“你叫什么名字?”臧克家回答道:“臧瑗望。”(臧克家是借臧瑗望的文凭考入青岛大学的)“好,你转过来吧,我记得你的《杂感》。”就这样,臧克家凭借着《杂感》,顺利转入国文系。入国文系后,臧克家非常珍惜这来之不易的学习机会。虽然之前他已开始写诗,但他依旧如饥似渴地学习诗歌创作,他时常拿着自己新写的诗向闻先生请教。闻先生总是热情地对他的每首诗作出点评。在闻一多精心教导下,臧克家很快成为青大国文系最优秀的学生之一。那时,臧克家先后创作了《炭鬼》《像粒沙》《老马》《难民》《元宵》等诗歌。其中《难民》《老马》还被闻一多介绍到《新月》月刊发表。受闻一多先生影响,这一时期,臧克家不仅注意诗歌的韵律,而且还非常注意诗歌的遣词造句,对每一首诗,每一个字,他都是反复推敲。正是出于对诗歌的共同爱好,他们渐渐成为了无所不谈、惺惺相惜的“知己”师生。

1932年,当闻一多离开青大回清华教书后,他特地给臧克家写了一封信,信中说道:

古人说,人生得一知己可以无憾,我在“青大”交了你这样一个朋友,也就很满意了。

臧克家则继续在青大(1932年改为国立山东大学)求学。1933年,臧克家准备出版自己的诗集《烙印》,却无法支付昂贵的出版费用。当远在清华的闻一多得知此事后,便联系王统照,每人出资二十块大洋给生活书店,使得该书顺利出版。不仅如此,闻一多还亲自执笔为臧克家诗集《烙印》作序。在闻一多的大力提携下,《烙印》出版后,很快就引起了文学界的关注。茅盾、老舍、王统照、朱自清等纷纷为《烙印》著文评价。

随着《烙印》的出版,臧克家开始在诗坛拥有了属于自己的地位。

1937年夏,臧克家因事到北平,他特意前往清华园拜访老师闻一多。此次见面不久,卢沟桥事变爆发。7月19日,臧克家与闻一多意外地在北平火车站再次相遇。但直到1943年,他们才再次互通书信。

那时的闻一多已走出书斋,大声地为中国民主呐喊。因此,他被国民党反动派视为眼中钉、肉中刺。不久,当重庆报纸登出国民政府教育部解聘闻先生的消息时,臧克家立刻在重庆写了抗议文章,并创作了《擂鼓的诗人》寄给老师,以示声援。该诗深深打动了闻一多,他在回信中说道:“你在诗文里夸奖我的话,我只当是策励我的。从此我定不辜负朋友们的期望。此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快。”

1945年抗战胜利后,闻一多剃去了长须,并积极投身到“争民主、反独裁”的斗争中去了。臧克家担心的事终于发生了,1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴追悼大会上,主办方为了闻先生的安全,并没有安排他发言。但闻先生毫无畏惧,拍案而起,慷慨激昂地发表了《最后一次演讲》,他痛斥了国民党的特务统治。下午,他又主持召开了《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露李公朴暗杀事件的真相。散会后,在返家途中,闻一多突遭国民党特务伏击,身中十余弹,不幸遇难。当臧克家在南京看到老师被暗杀的消息后,悲痛万分。为纪念老师,他后来创作了《我的先生闻一多》一文。在文中,臧克家深切缅怀了自己的恩师,“这枪是无声的、卑鄙的;而他的呼声却是响亮的。他的人,他为民主而斗争的精神却是伟大的,堂皇的。”

在随后的几十年岁月中,臧克家一直没有忘记自己的这位恩师,并一直随身珍藏着这幅书法。直到望百高龄时,臧老仍说,没有闻先生就没有他的今天。

克家先生写过很多著名诗句,但让我从小记忆深刻的是曾入选过学生教材的诗歌《有的人》。到现在,我还清晰地记得这首诗。只是我没想到,自己竟然会在以后的岁月中有机会拜访到这首诗的作者臧克家先生。

1999年大学毕业后,我有幸来到中国现代文学馆从事征集工作,也正因此,我才有机会结识到臧老,并与他有过两次相见。

第一次见面是我工作的第二年。有一天,刘屏主任叫我跟他一起陪着舒乙馆长、周明副馆长,一同前往王府井红霞公寓拜访老诗人臧克家。当我们按照约定时间,走进臧老位于红霞公寓3层的家中时,克家老人在夫人郑曼和小女儿郑苏伊的搀扶下,正从卧室走出来。臧老身材很高,很瘦,岁月在他的脸上早已留下了深深的皱纹。但臧老的笑声很爽朗,他用自己特有的山东话热情地欢迎着我们,并与大家一一握手。当到我时,臧老问道:“这位同志,我们没见过吧?看着有些眼生。”刘屏主任赶忙向臧老介绍我:“臧老,这是我们文学馆前两年分来的大学生小慕,小伙子很不错,是我们文学馆的新生力量,在我的部门跟我一起做征集工作。”臧老听后,热情地与我握手:“欢迎,欢迎,很高兴认识你这位小朋友。”臧老握手很有力量,那手劲可真不像是90多岁的老人。我恭敬地向臧老致意:“臧老,很高兴见到您,我上学的时候,就学过您的诗《有的人》,那时老师要求我们全文背诵,到现在我还记得。您这首诗写得真好!”

“是吗?这首诗,很有些年头了。”臧老笑着说。

郑曼老师怕臧老站在门口吹风,便招呼大家到客厅喝水。

一进臧老的客厅,我便被满墙的字画深深吸引,这里简直就是一个书法艺术馆。全是文学大家:郭沫若、茅盾、老舍、闻一多、王统照、叶圣陶、郑振铎、俞平伯等等。从书法内容上看,他们都是克家老人的朋友。臧老的家陈设十分简朴,书桌、书柜、沙发都是用了很多年的老物件。可见,臧老生活十分朴素。2020年7月,郑苏伊老师受邀到文学馆专门为我们讲述了她的家风,其中特地讲到父亲臧克家的艰苦朴素。

那天,臧老精神状态很好,他跟我们聊了很多。他告诉文学馆的朋友,他打算把自己珍藏一生的资料分分类,以后想将一部分放在中国现代文学馆,供学者专家研究使用。臧老说:“巴老、冰心先生、叶圣陶老先生这些文学大师创办中国现代文学馆的初衷,就是希望能为中国的文学史留下些资料,让后人记住我们这一代文学工作者为我们这个民族、为我们这个国家做过些什么。历史不应被忘记,作为他们的朋友,我应该全力支持文学馆。剩下一部分打算放在自己的家乡,为故乡做点贡献。”

舒乙馆长听后,高兴地与臧老握手表示感谢,感谢臧老对文学馆这份极大的信任,并表示中国现代文学馆会成立“臧克家文库”来收藏这些珍贵资料。

那天臧老和我们聊了将近一个小时,舒乙馆长担心时间过长会影响臧老的休息,便跟臧老说下次再来陪他聊天。平时请他务必注意身体,好好休息。

我第二次见到臧老是在2002年秋。那次,郑曼老师要找周明副馆长、刘屏主任商谈臧老捐赠的一些具体事情。我则负责陪同摄像师张广生老师做拍摄工作。那时,臧老的身体状态已不是太好,他常常卧病在床,已经没有办法起身。

那天,当我们走进卧室看望臧老,臧老正靠在枕头上,穿着一件开衫毛衣,鼻子插着管子。臧老的身体明显比上次瘦了一些,精神状态也大不如前,面色很是憔悴。看到我们,克家老人轻轻地招手示意。我们赶紧上前与他握手,臧老的手握上去有些凉,有些无力。

当郑曼老师邀请馆领导到客厅谈事情时,我则陪着广生老师开始拍摄。中国现代文学馆有个作家影像库,主要收集作家的影像资料,包括作家工作、生活、创作的环境。广生老师就是这个影像库的负责人。平时只要有空,他就扛着机器到作家家中拍摄。

因事前征得臧老家属同意,我拿着机器包跟着广生老师把臧老书房、客厅及卧室逐一进行了拍摄。这些资料保存下来,对于以后展示臧老晚年生活场景极有价值。影像资料的价值就在于作为第一手资料的真实与惟一。

当我们把臧老卧室拍摄完毕后,广生老师突然问我:“小慕,你跟臧老合过影吗?”

我说:“没有,我上次来没有照相。”

广生老师低声跟我说:“那你今天赶紧跟臧老合张影。这些老人可都是现当代文学史上的大家,机会难得。”

我为难地望着广生老师:“我跟臧老也不熟,不好开口。”

广生老师听后,笑道:“我来替你跟臧老讲。”说完,广生老师快步走到臧老床前,俯下身在臧老耳边说:“臧老,我们小慕想跟您合个影,他不好意思说,我说我跟臧老讲,您看怎样?”

臧老听后笑了笑,轻轻地向我招了招手,我快步走上前,蹲在臧老床前。臧老跟我说:“小慕,我们合张影,只是今天我这样子不大好。”我一时不知该说什么,握着臧老的手跟他说:“臧老,谢谢您!”

就这样,我轻轻靠在臧老身边,看着广生老师的照相机,和臧老合了一张珍贵的照片。照完后,臧老对我笑了笑。我则轻轻地握着老人的手,在他耳边说:“臧老,您多保重身体,等过一阵您身体好些了,我来陪您聊聊天。我很想听您讲讲您那些作家朋友。”

“好!”臧老笑着点了点头。

那是我最后一次见到臧老,不久我就听说臧老住院了。

2004年2月5日晚上8点35分,臧老因肺部感染导致多脏器衰竭在北京逝世,享年99岁。

2002年,臧老曾在赵堂子小院拆迁时,将自己珍贵的藏书捐赠我馆。后来,郑曼老师陆陆续续向文学馆捐赠了其他一些臧老资料。这些资料对于中国现当代文学史而言非常珍贵,它们为研究这位老诗人提供了第一手的资料。

中国现代文学馆正是在巴金、冰心、叶圣陶以及臧克家等众多作家的大力支持下,才有了现在70多万件的珍贵馆藏,这些老作家值得文学馆人永远铭记!

一转眼,臧老已经离开了16年,但我从未忘记过这位老诗人。我至今都记得,他的手握起来是那样有力。