从《欲望说明书》到《影子宪章》到《灰衣简史》,不仅是篇幅上的扩张,也是写法、结构与题旨的调整。仿佛岩石压迫下的幼苗,努力从外界与自身预设的障碍中探出头来,一点一滴地建立起生活的疆界。对于作家的写作疆界而言,其最边缘的触角不断卷入浩瀚的星空与幽深的心底,其内部的土地则随着边界线的改变而调整,那是不间断的伸展、挤压、裂变甚至自我驳难、粉碎、重建……李宏伟如此强悍的写作姿态,仿佛是在向歌德致敬,1772年歌德动笔写《浮士德》,于临终前的1832年才完篇,哈罗德·布鲁姆赞叹道:“一部花了六十年写成的诗剧理应变成一头怪物”。

李宏伟庶几也是闯入当代文坛的“一头怪物”。当以诗歌装点门面的广告在地铁车厢内飘荡,当形形色色的微信公号、APP竞相推送撩人的故事,当“非虚构”作为真实感竞技大赛的胜出者而征服各种文类……此前关于“文学边缘化”甚至“文学已死”的焦虑终于缓释,幻化为满腔乐观:文学的触角借助不断升级的新媒介,已然跃出纯文学的樊篱,伸向各个社会角落。我个人的态度并不如此。在纯文学的哀悼声四起时我们对其应当葆有信心,但在“处处有文学”的乐观中我却觉得必须警惕。今天文学的泛化乃至膨胀,可能比文学的边缘化更危险、更具迷惑性:这到底是文学因越界而活力焕发,抑或被消费主义釜底抽薪后改头换面再登场?在各类泛化的文学样态中,在文学期刊推举的好看的现实主义中,文学的超越性、精神性和先锋性恰恰是缺位的。好看的现实主义往往会沦为乏味、无趣的现实主义。就像詹姆斯·伍德批评汤姆·沃尔夫的“肤浅”:“沃尔夫的文章读起来与其说像他被美国小说中现实主义的失败刺激,不如说像被美国电影中现实主义的成功激怒。我们从他完全是电影化的解决办法中推断出这点:走出去,填满你的笔记本,然后不分青红皂白地将所有这些现实塞进小说。”好看的现实主义满足于将来自生活的素材加工成引人入胜的故事,在社会生活的表面舒服滑行,牺牲了“人类的情感、动机和秘密”(詹姆斯·伍德:《不负责任的自我:论笑与小说》)。

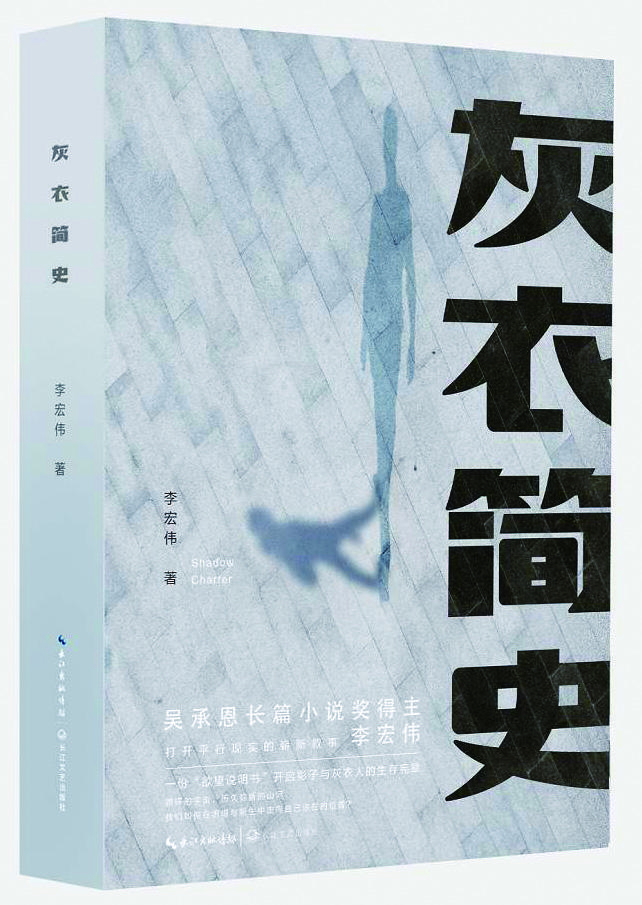

然而《灰衣简史》一上来就用一份“说明书”来阻断读者对于好看故事的迫切渴求。名称、主要构成、性状、适应症、规格、不良反应、禁忌、副作用、贮藏、有效期……任何条目都未省略,理性、冷静、不动声色又煞有介事。我们在日常生活中总是希望直接略过说明书而让待使用的物品“傻瓜般”地上手,为什么我们如此轻慢,又如此急吼吼?以“说明书”样貌出现的外篇,对于《灰衣简史》而言绝不是可有可无:在内容上,本尊、影子与灰衣人三者关系与伦理的说明,是内篇中无尽循环的欲望故事的纲领;在形式上,它以震慑性的效果阻断了我们习焉不察的认知方式,促使读者自省:我们对于欲望、肉身与灵魂这样的重大课题,也许从来就是以或轻慢、或急吼吼的方式加以打发。

形式的别致,是李宏伟作品最具辨识度的外貌标志。《灰衣简史》依然如此,互文、后设、多种文体的综合、现实与虚构的化进化出。小说人物王河在与冯先生见面时,反复推究“欲望说明书”的创作构思,“不会仅仅是个噱头吧”,“你对它的使用有那么纯粹吗”……仿佛是在应对《灰衣简史》读者有可能发出的质疑,仿佛将王河暗指小说作者本人。王河因为缺乏资金来完成自己理想中的戏剧而与冯交易,交易过程中的试探、引诱、拉锯、曲折、偶发、意外……似乎证明生活中的戏剧,远比舞台上的戏剧更为波澜壮阔。

在主线之外,小说中也有让人过目难忘的人物与情节。比如内篇第二部中的女演员,她曾经抛弃冯先生,当后者与灰衣人达成交易发家致富后,展开缜密的报复(由此,原先作为本尊的冯似乎又复制出一个灰衣人),“过去这十几年,她始终只成为陪衬,总是能见到虚荣的盛大,却享受不到虚荣的满足,她感受到一切,都只是对比之下的伤害与羞辱”……冯将女演员安排在独栋别墅,“望远镜所及,每一个房间,每一寸地方,都恰如其分地明亮”,“所有窗帘一律拉开,百叶窗也都打开”,在冯“紧紧逼视的双眼中”,女演员生活的全貌甚至拇指上的印迹都清晰可辨。这种视觉单向性的窥视无疑意味着权力的管控。然而,当两人交谈时,一个刹那,“她忽然直视着你的双眼……这时,你明白之前在车里通过望远镜对她的判断是错的。她的目光平静,却并非空无一物,那里面是柔和的、没有具体呈现的、却又无所不在、生生不息的生命力”。女演员“反视”的这一眼,是主动的、自由的、完全逆转了不平等关系的一眼,平静之下有决绝的抗争,此前冯先生通过望远镜“紧紧逼视的双眼”,断然无法招架这平静的目光;作个类比,就像鲁迅笔下、返乡的知识精英“我”无法招架祥林嫂那一声关于“灵魂有无”的逼问。兴许正是这一“反视”与逼问,促使冯先生去正视自身的命运,此后他自毁双目,甚至第五部中影子/灰衣人对“老人”的反抗,都一脉贯通着人本主义看似柔韧却不绝如缕的抗争。

评价《灰衣简史》这样的作品,一般都会提到形式的别致与重写经典(《浮士德》《彼得·史勒密尔的奇怪故事》),但最后我要强调的是,在形式创新与世界文学宏阔的背景下再生出来的思考逻辑,实则与中国的历史处境、现实血肉完全扭结在一起,“必须带有我的现实感,我对现实的态度,我对现实的愤怒,而不是纯粹的抽象的像艺术品一样没有烟火气的戏剧”——这是小说中的人物言,当然也可视为作家的夫子自道。灰衣人的出场,必然让人联想起欧洲文化史上的“恶魔性”,这是一种宣泄人类原始生命力的现象,违抗意识形态的正统(苏格拉底)与社会的道德伦理(第娥提玛)。随着人类文明的进步与理性的扩张,恶魔性往往被压抑,由此不难理解《灰衣简史》外篇“注意事项”中提示“本尊心智迷茫为最佳切割时机”。恶魔性被挤压到人类理性较为薄弱的领域,如天才的艺术创作过程(托马斯·曼《浮士德博士》中与魔鬼签约的即为才华横溢的音乐家),所以小说中需要王河这样一位艺术家作为接引。更重要的是,恶魔性通常以创造性与毁灭性同时俱在的狂暴形态出现,在此意义上,《灰衣简史》的成功之处是,全篇以欲望为主题,但并没有在肉身与灵魂、物质与精神、上升与下沉等简单的二元图式中来处理主题,被恶魔性召唤而出的欲望,始终被置于浑然一体中(就好像灰这种颜色包容黑与白),而正是这浑然一体中的分裂、撕扯与煎熬,才更显得惊心动魄。我之所以认为,李宏伟是在西方文化传统中再造出“中国故事”,正是因为着眼于新时期以及改革开放以来的历程,面对欲望的主题,我们国人都能体会到那种“歌德式的混淆”——“浮士德的原罪是什么?精神的不安现状。浮士德怎样才能获救?精神的不安现状”,所以歌德将“对欲望的赞颂和弃绝同时写入一部诗剧中”(哈罗德·布鲁姆:《西方正典》)。当恶魔性因素借助往昔人性解放与经济发展的潮流,终于在今天无远弗届地充斥于社会每一角落,我们面临的局面将更加严峻,“人必须把他的恶魔与自己融为一体,人必须变得更善些和更恶些;树要长得更高,它的根就必须向下扎得更深”(巴雷特《非理性的人——存在主义哲学研究》)。那么,当面对灰衣人那无穷无尽的布口袋之时,你我如何自处、抉择?