1950年6月朝鲜战争爆发,当年10月战火延烧至鸭绿江畔,成立伊始的中华人民共和国不得不仓促应战、出兵朝鲜,从而开启了历时三年的“抗美援朝、保家卫国”的壮烈历程。这场战争深刻扭转了此后的世界格局,也使交战各国的国运与民生为之改写,其影响至今仍在。中国文学从最开始就见证着这场战争,几十年来以数以千计的作品通过叙述与抒情、鼓舞与感召、回顾与思考,为之丰富着意义。时至今日,国人关于这场战争的记忆大多来自于文学艺术的再现。

一

魏巍的报告文学《谁是最可爱的人》(1951)是抗美援朝文学中产生过最大影响的作品之一。魏巍在文中开宗明义:“谁是我们最可爱的人呢?我们的战士,我感到他们是最可爱的人。也许还有人心里隐隐约约地说:你说的就是那些‘兵’吗?他们看来是很平凡、很简单的哩,既看不出他们有什么高深的知识,又看不出他们有什么丰富的感情。可是,我要说,这是由于他跟我们的战士接触太少,还没有了解我们的战士:他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广!”此后,巴金、路翎、杨朔等著名作家和无数文学写作者都创作出大量反映志愿军战士们战争生活的作品。时至新世纪,王树增写下纪实文学《远东:朝鲜战争》(后改名《朝鲜战争》)时,他也从“士兵”的起点重新出发:“士兵,战争中最普通、最重要、最大数量的人,他们成为我写作《朝鲜战争》的唯一动因。”是的,就是这些普通平凡的士兵,成为了抗美援朝文学中无可争议的主角,是抗美援朝文学整体景观中最醒目的形象。

中国作家们在书写这些士兵时,投入了心血与情感,也以自己的实践为中国战争文学谱写了新的旋律。最初,作家为响应当时战争实际的需要,创作了大量讴歌志愿军战士英勇事迹的作品,虽然从后世文学史的眼光观之,这些作品大多都会随时代流转而湮没,但它们的价值不止于此,它们毕竟是那个时代有力的战歌,也在战火中实际鼓舞着战士们的心灵。同时,中国的杰出作家们也很快就捕捉到了新的旋律。路翎的《战士的心》(1953)细致动人地刻画了一个稚嫩战士在战火中迅速成长的心灵历程。巴金的《团圆》(1961)以女文工团员王芳的身世,牵动父辈跌宕起伏的革命历程,颇具革命传奇的色彩。魏巍的长篇小说《东方》虽然因小说中大量插入概念性的笔触而一定程度上影响了作品的艺术成就,但整部作品以士兵郭祥的成长经历以线索,对朝鲜战争波澜壮阔的过程做了全景性的描写,具有史诗的规模。王树增的纪实文学《朝鲜战争》中记叙了几十位具体战士可歌可泣的壮烈事迹。同时,王树增在一些地方突破了以往抗美援朝文学战歌和颂歌模式,通过对战士的书写,而写出了此前少有的悲怆的旋律。在叙及砥平里之战时,作者以简洁平实的语言写道:“5日下午,中国军队停止了攻击。对砥平里攻击的停止是在中国基层军官的坚决要求下决定的。在中国军队的战史中,下级指挥员在战斗中向上级指挥员提出‘不打’的要求,砥平里属罕见一例。”“战士的伤亡实在是太大了,已经不能再这样伤亡下去了。”而在作品末尾处的一个甚至不知道名字的小战士的经历,尤为令人动容:

前线,一名中国军队的小战士奉命往前沿阵地送一个命令。这张写着命令的字条被折好揣在他的上衣里。通往前沿的炮火不知为什么在今天变得异样的猛烈,小战士奔跑着,躲避着,不时地从这个弹坑跳到另一个弹坑,敌人射来的炮弹追着他,掀起的泥土几次把他埋起来。他不想死,尽管这条路上已经有那么多的中国士兵死去了,他只想尽快完成任务。他几次去摸他的前胸,那张命令还在。就要接近阵地的时候,小战士被炸倒了,醒来的时候,他发现自己的一只脚齐着脚腕断了,断脚就在不远的地方,还穿着胶鞋。小战士脸色苍白地躺了一会儿,开始往阵地上爬,他一只手用力,另一只手抱着自己的那只断脚,他想等爬到了自己的阵地脚就能接上了。小战上爬上阵地的时候已是黄昏,他看见天边有一轮很红很红的夕阳。昏迷前他把那张命令从胸前掏了出来。

命令:今晚二十二时正式停战。届时不准射出一枪一炮。

指挥员拿着命令看了看表:二十时整。

离朝鲜战争正式停战仅仅还有两个小时。

指挥员把小战士抱起来,大声喊:“来三个人把他背下去!不准让他死了!拿着他的这只脚!”

有时和平是需要战争来保卫的,可是在战争中,即使一个达成和平的信息,也需要士兵的鲜血来传递。这段对一个小战士的文学记叙,以比任何历史的论说都更触动人心的方式,诠释着战争的残酷和无奈。

二

在抗美援朝文学中,志愿军高级将领形象同样在不少作品中得以呈现且引人注目。巴金《团圆》中的军政治部主任王东,面对还一无所知、未曾相认的亲生女儿王芳,展示出的克制的慈爱令人动容,更因小说改编的电影《英雄儿女》而家喻户晓。志愿军司令员彭德怀是抗美援朝文学中最醒目的将领形象。巴金的纪实文学《我们会见了彭德怀司令员》(1952)是当时非常著名的文章,文中对彭德怀同志的赞颂一时脍炙人口:“他不愿意别人多提他的名字,可是全世界的人民都尊敬他为一个伟大的和平战士。全世界的母亲都感谢他,因为他救了朝鲜的母亲和孩子。全中国的人民都愿意到他面前说一句感谢的话,因为他保护着祖国的母亲和孩子们的和平生活。”文中彭总的形象神采奕奕,有“逼人的目光”,“一身简单的军服,一张朴实的工人的脸,他站在我们面前显得很高大和年轻”。魏巍在《东方》中对彭德怀的形象也下足了功夫,在叙及出兵朝鲜决策过程中的彭总的思考与行止时,可以看得出来是切实描摹了《彭德怀自述》中的叙述,很多细节都符合若契;在叙及朝鲜战斗过程时,作者以小说家的笔法进行了升华:“彭总听到最后一句,感到兴趣了,他微微一笑”,“他像一个老渔翁,沉着而又坚忍地坐在波涛汹涌的江岸上”,使彭总的智慧坚定跃然纸上。50多年之后,国人的心态可以更加从容地接受那段历史了。王树增在《朝鲜战争》中较为真实客观地展现了包括彭德怀在内的诸多志愿军将领的群像。其中38军军长梁兴初,因第一次战役打得不理想而被彭总训斥后而展现的倔强性格,令人印象深刻。高级将领面临的艰难也在作品中被真实展现,在叙及60军180师在第五次战役中陷入重围时,“在第60军的军部里,一种大祸临头的气氛在沉默中弥漫着。几天几夜没有睡觉的军长韦杰感到神经已经快要绷断了。”作品写至此处,彭德怀的形象尤其令人震动:“几分钟后,洪学智的吉普车冲进茫茫大雨中。山高路险,河水暴涨,害怕空袭不能开灯的吉普车在黑暗中走走停停,深夜时分,洪学智终于到达了空寺洞。山洞里,只穿着一条短裤,赤裸上身的彭德怀一个人在蜡烛光下来回踱步。看见浑身湿透的洪学智,彭德怀用最低沉的声音说:‘出事了。’”

我们今天在阅读了各种历史研究的成果后,当然可以明了一个事实:当年志愿军的统帅和将领们绝不可能是从容不迫的。他们率领着缺乏后勤保障的军队,深入异国与当时世界上拥有最强军备的军队对抗。在陌生的环境下,他们仅凭手中最简陋的侦察手段获得的一点信息,却必须要在瞬息万变的战场上作出决策。将军一言,千万战士就要为之赴死,可以说当时的每一道军令都是在极度的焦灼中下达的,这种精神压力对无论多么坚强的人都是巨大的折磨。文学中的统帅与将领们的形象得以更真实地展现时,他们事实上获得了读者更深层次的敬佩,这也标志着文学对这场战争的认识更加成熟,这种成熟是岁月带来的。

三

在书写朝鲜战争时,如何认识交战各方的国家与民族,是抗美援朝文学无法回避的问题,这也关乎对战争意义的言说。面对这一问题,抗美援朝文学中作家们的基本立场,毫无疑问地还是倾情书写中朝两国军民同仇敌忾、反抗侵略。在此基础上,为了突出敌人的丑恶,作家们大量采用丑化甚至漫画化的方式描写美军,此种案例在抗美援朝文学中俯首皆是,“苍白的,垂着松塌塌的腮帮,闪着凶恶的眼光,长着长毛的手,紫红的嘴唇,是他们杀了我们的人,是他们喝了我们的血”,看见他就“像突然看见一条罪恶的毒蛇一样”(刘白羽《安玉姬》) ,“两个眼绿莹莹地,露出恶狼一般的凶光”(魏巍《东方》)。

在这一文学进程中,路翎却显得格外醒目。在《战士的心》中,他有一段书写小战士张福林与一个美国士兵狭路相逢、你死我活的瞬间:

在照明弹的亮光下,张福林一瞬间看见了这个瘦长的、十八九岁的美国兵的一对充满恐怖的眼睛。这美国兵战栗了一下,就像是僵了一样,不能动弹了。由于这突然的情况,张福林一瞬间也怔住了。这是很短暂的时间,双方都没有动作。这个美国兵的恐怖,紧张的眼光没有离开张福林的迫人的、静止的枪口,却不觉地移动着右脚向后退,显然是,他虽然明白逃跑就是死亡,却不得不逃跑了。而张福林所注视的,却不是敌人的枪口——他注视着敌人恐怖的眼睛;他一瞬间仿佛又听见了班长的严厉的喊声,这个支持了他。他肯定他已经战胜了敌人。美国兵一动弹,他就开枪了。于是这个敌人发出了一声绝望的嚎叫旋转着身子倒下去了。“谁叫你到朝鲜来的!”张福林想,跳过这个美国兵向前跑去。

在这里,美国士兵并非丑恶的妖魔,而不过是一个像张福林一样稚气未脱的小伙子,在两人忽然遭遇的生死相搏的时刻,双方都一时不知所措。“文学是人学”,这是多么正常的人的反应。而在打死这个美国士兵后,张福林并没有杀死“鬼子”的胜利感觉,而是以一句“谁叫你来朝鲜的”传递出一丝无奈。正是在这样的细节上,路翎不是在写“鬼”,而是在写“人”,他展现了对战争中的人性的探索与思考,这在当时的语境下是难能可贵的。

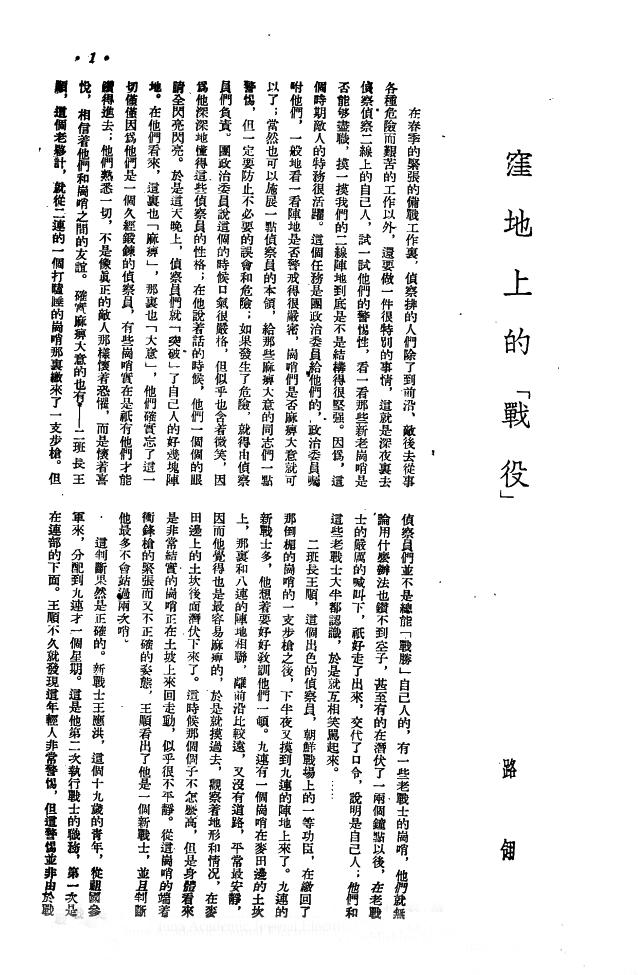

也正是在写“人”的问题上的深入思考,使路翎在描写中朝军民情谊时也一定程度上做了更深入、更动人的情感书写。小说《洼地上的“战役”》(1953)书写志愿军小战士王应洪与朝鲜姑娘金圣姬之间朦胧的爱情萌芽,作品以王应洪壮烈牺牲后,班长将沾着王应洪鲜血的手帕送还金圣姬而结束,在壮烈激昂的抗美援朝文学主流中,留下了难得的凄惋动人的旋律。小说《初雪》(1953)中没有牺牲、鲜血、仇恨,犹以细腻的心理刻画打动人心。小说描写志愿军汽车连奉命运送朝鲜妇女和孩子撤离战区,18岁的副驾驶王德贵“奉命”在驾驶室副座里抱孩子,他刚开始时觉得这是 “婆婆妈妈的事不是男人干的”,但迫于命令只能很笨拙地“像捧着一盆热水似的捧着孩子”,可在此过程中,他总感到一个朝鲜姑娘笑吟吟地看着他,他分不清这是嘲笑还是关切。“车一停下来妇女们就跳下车来跑到前面打开车门,一看,原来他在那里给孩子喂水呢;那个头上包着花格子毛巾的浓眉毛的姑娘,站在人们后面一声不响地偷看着他。”“又传出了那个用花格子毛巾包着头的姑娘的笑声,虽然笑得很轻,王德贵仍然一下子就听出来了。‘又笑我么?’他想。”这是一丝微妙的、稍纵即逝的青春情愫,路翎却细腻地将之书写出来,让这段在战火里中朝军民共同行进的旅途变得富有温暖的人性光芒。也正是在这个情感的和人性的维度上,路翎重新溶铸了朝鲜战争中的国族书写,从而使他的作品具有突出的文学史意义。

在战争和政治意义上,朝鲜战争已经停战67年,但中国文学对“抗美援朝”历程的叙述和书写,从未停止也必将永远持续。人们站在新的历史情境下,对这段历史必将有新的言说和思考。在这个意义上,中国的抗美援朝文学未曾辜负自己的使命,但在逝者如斯的历史河流中,也正有开拓和深化的空间。