2020年11月21日,是钱锺书先生诞辰110周年,不禁生出怀念之情。

想起上世纪80年代初,新加坡一位颇有名气的书法家潘受先生,应邀返福建南安故乡访亲问友,同时特意来京拜访钱锺书、俞平伯和赵朴初、叶圣陶、刘海粟诸先生。这是我国老一辈书法家的云集盛会。

众学者艺术大家汇聚,自然会有笔墨文章侍候。诸大家以潘受先生书道为中心,赞歌高唱,佳评齐举,筑成一时文化顶盛之事:

刘海粟评曰:“书法之精,诗笔之美,并世所罕见!”

俞平伯:“写与作俱豪迈洒脱。”

陈铭:“海外奇人,一枝笔写倒明清多少家。”

钱锺书评曰:“呓词直追定菴,南园诸绝与黄公度,邱沧海把臂入林。书迹古媚馨逸,融篆隶入行草,安吴、南海见之,当艺舟共载也。”

由此华彩文言的议题逐步转向钱锺书先生。作为冠盖南洋新加坡的书法大家、中华文化代表人物之一潘受先生,说自己一直期盼钱先生评论,同时诚请先生为其书法作品选集题写书名。潘先生一到北京,钱先生先得消息,就说他是来北京讨中国第一书家题签的。钱先生立即表示,“第一书家”只有潘先生本人才是;事情可以办,需要改变说法和方式。于是钱师应命出席,便有了这次聚会。

这次盛会,虽名之曰为“欢迎书友”,其实际当作为中国书法的一次空前绝世的“神仙会”。事关重大,钱先生再三推托。潘受先生执意坚持,而同座诸位均称“非默存莫属”,选举已决,不能再行违拗众意。钱先生终以兄弟之谊应之席间。日后又几经筹措,墨宝依旧求而难得。下面一页书信可作确证。是在潘先生深情再邀之下,“海外庐书跋 钱锺书敬署”题款玉成,从而铸就中华文化书谊之璀璨华章。

钱先生历来不以书法家自诩,可评论起书家、书品、书道都非常精准。大家皆知他只要条件允许,每日晨书翰墨,从不偷懒。杨绛先生在我的建议下先钞“钱选”唐诗,再抄录《槐聚诗存》全文时,正值钱先生住院治疗,聊托思念之情,全部抄完之时,正巧先生出院,她高兴,同意将抄件影印出版,幸得台湾《中时》出版同意,又有三联版同时刊行,得以在读者中流传。

杨先生为之写了一篇《前言》,其中对于钱氏书法有一段权威描述:“钱锺书每日习字一纸,不问何人何体,皆摹仿神速。”“每日一纸”和“不问何人何体”都是至关重要的实录。

钱先生的法帖作品冠盖天下,早为世人所共知,左右众生常为先生不平,不肯以书法大家称之,更不能在书坛就位。大家总结了五条,我以笔记之:

一、“每日临帖”“不择笔墨”。

二、“逢帖必临”“不限欧柳”。

三、“苛求帖似”“勇造新境”。

四、“条件禁止”“易之默写”。

五、“敬惜字纸”“不遗痕迹”。

因此,钱锺书先生的书作“何体”之问,甚是不妥,只宜称其为“钱体法帖”。

我偶尔见到丢弃的那些精美的字纸,心痒难熬,一改纹丝不动的习惯,想讨上几片。先生总说:“没写好,下次换好纸、好笔、好墨再写好送你。”此种语气说法,对我来说十分平常,往往成为我不坚持讨要的原因。下面便是先生临帖的弃品,几十年陪着我,既忻然朗目又亲切养眼,不可或缺。

先生字,出多家唐宋名帖,偏好苏黄,但盛呈米蔡风骚。独创化出,自成一家。书坛奇品反被自己学术光彩所盖,有如云遮雾蔽,似乎全能之冠尚不及单项取牌,足以令观者惜称。就我所知,他的绘画亦有功力,只是随画随毁,存留稀少,但不等于没有留存。他漫画随意写生,哲风弥漫,平步典故,也当令人哑然失色。他的绘画作品多存于他书之中,编者不明,竟置不顾。

从青年时代起,先生一直被各种赞扬和崇敬包围着。钱先生总说,自己受到了许多不恰当的吹捧。我说,对先生的夸赞总让人感到不足,主要是能够精准到位的稀见少有。尽管过分常有,但不贴切是重要的欠缺。有如“隔靴搔痒”,我说给先生。可先生不认账,说那是《景德传灯录》宋和尚道元说的,“不算数”,我看更似明代澄印和尚在他自己文集中所记的“铁篦搔痒”,成了酷刑。

日子一久,经识渐多,见怪不怪,可以断言那是一种“移位颂词”。大多数评论出位离席,导至内行本位的公论反而缺席。于是智慧过人的先生把自己定位在“作家学者”上,不露声色地绕过越位过线的说词,绝不去附合空洞的“口号和颂歌”。

钱先生在80岁生日之际,在我替出版社写的《写在人生边上·出版后记》中,曾首次郑重使用老人家为自己定位的“作家的学者”称谓,后又简化自称“作家学者”。此中深意,正像他在晚年坚持要求从文学所调出一个样,往往不会为读者所了解。好在先生自己修改字迹尚在,付印版样也在,他的人事关系在不在文学所,都不是可以随意否定或猜测的。

“作家”是创作家的简称,主司文学,从艺术层面看,应该用形象思维方式进行文字创作,使之表达作者本人的情感和思想,其作品极具只此一家的个性。“学者”是学术家的简称,主司科学,从学术层面看,应该是用抽象思维方式进行科学研究,使之穿凿自然和社会的因由和构成,其成果具有等待大家验证的共性。

钱锺书先生奉行的“作家学者”并非是二者的糅合,而是化合。作家是通称,学者为实名。他常说自己,既不做反面教员,也不做正面教员。其核心是政治很重要,但那不是他的职业,也不是兴趣所在。毕其一生,能够像诗人白居易所谓“风飘雨洒帘帷故,竹映松遮灯火深。”(《期宿客不至》),“信步闲庭”,不受毫发之伤,又能完满地完成感性形象思维的《围城》和理性的抽象思维的《管锥编》,从而实现了历史上非常少见的“作家学者”的目标,我们只能叹说那是一个大智慧的果实。

早年,对钱先生的“移位”研究,我曾整理归纳了彬彬有礼的几条,抄出来给先生看,先生说“谢他们抬举我,谢他们帮我”。现在可以抄出来,以供读者一笑:唐诗专家往往说先生是宋诗研究首席;法文大家多断言先生是英语翻译第一;小说作家常夸赞先生是古典学问冠军;文化学家则哀叹先生是长篇创作高峰。

关于“移位”,钱先生早在30多岁时写的《上帝的梦》一文中就有:不说“过了一年”,说“引进了一步”;不说“寿终”,说“行人止步”;不说“哀悼某人逝世”,说“百步笑五十步”。

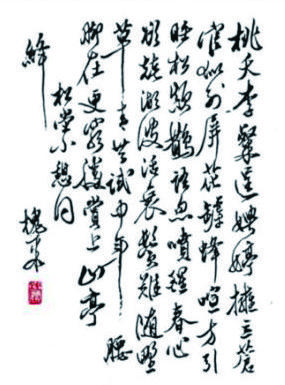

再来看几幅作者以“书法”自称的作品,按刚刚议定的“移位”原则,应认定为“法书”或“法帖”。以下几幅作品,都是钱先生自己认定属于钱“书法”的作品,决不是随意的字纸。“大师”需要一千条理由,钱先生的作品,正写草写甚至戏写,都令人眼睛发亮。钱杨二位先生每日同时习字,钱兼任老师,批改圈评,成为钱宅一道闪光的彩虹。钱公生动地记录了书法大家的必由之路,那是中国文化里最悠远的铁杵制造法,久违了。

钱先生其他书法亦各有韵味,绝非单纯书法作品,应以艺术绝品法帖称之。

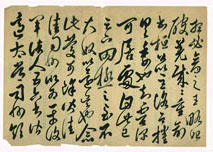

钱先生经常说,他当不成书法家,书法家必须会写多体之字,有名师教诲,还需要一辈子努力临帖。他只是坦城地说自己“几乎天天写帖”“诗文稿字写得不错”。我有幸见到田奕女史收藏的杨绛先生的墨宝,上面广布着钱先生的指导痕迹,让我们再次亲临钱宅夫唱妇随的好风光。钱氏红圈判批,依稀可见。杨先生小注为:“头晕久不学书,讨得安慰奖,聊以自勉。杨绛志。一九九二年三月十三日。”按本页书大字四,中楷字二十,得钱先生红圈十八枚。

杨先生高至百岁之上,仍每日临帖,可惜我未得到。此为临唐太宗的《大唐三藏圣教序》高宗的《述圣记》,是一九九二年三月十三日,钱先生正襟直坐写帖,西侧杨先生在面向南窗小书桌上,每天清晨按例必临一纸,约半小时后慢功临妥,持之钱先生面前展视。钱先生用铜笔帽,醮上硃砂印泥,精审细批,在应得到表彰处盖上红圈,一字或一或二或三。杨先生一见硃圈,总会兴高采烈,如逢佳节喜事,更似获头奖大彩;钱先生则一本正经,一边下评语,一边按下圈圈,绝不含糊。一旦按过,杨先生会立马接下笔帽,代蘸印色,递给先生,再盼下一个圈儿。偶尔有杨先生表示不满、甚至不赞成评语,钱先生一般很难接受,更不会因吵闹起哄而改正判语,至于加盖红圈,就更困难了。钱先生经常笑道:“贵明在,让人家看看有这样的学生吗?”上印件中所记,不需我再做注置笺。其他各幅,在一九九二年一月八日、九日、十日、十一日等幅及钱先生硃圈和杨先生附注小字,墨迹奇珍,字体畅然如生。

只有下这等功夫,才能称得上在某天做成了书法家。写这些字的钱杨二位书者,用他们一生非功利的不懈努力,才能抵达臻境。先生在不懈努力中,已习惯“移位”的“舆情”,负负得其正,把一切被颠倒的“结论”扭转了回来。在传统书上的崇高地位,不容置疑。我曾带领几位学生,完成《钱锺书法帖》的编辑工作,使其位居正,名不移。