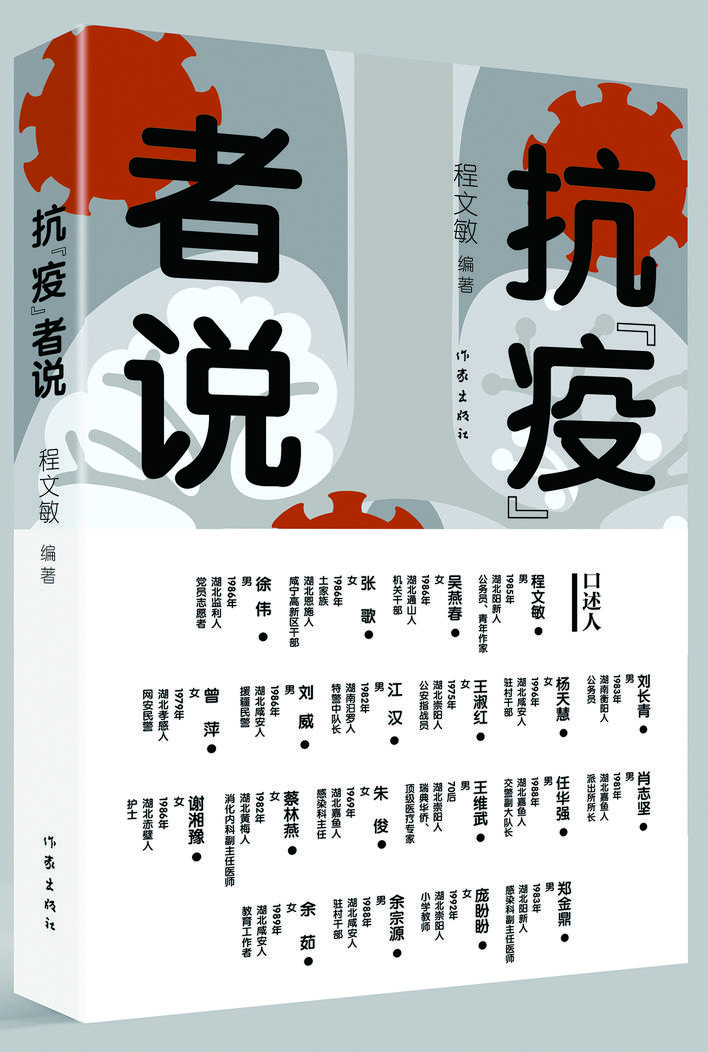

2020年11月底,我的朋友、青年作家程文敏寄赠我他编著的《抗疫者说》一书,并邀请我为此书写些评论文字。我和他和书中的其他作者一样,也经历了庚子之年史无前例的湖北疫情,感同身受,甚至也见证了亲友的生死之际,终生难忘。因而,我是作为读者、参与者、见证者的多重身份,来阅读程文敏和35位“抗疫者”(或“口述人”)如何讲述抗疫史,如何讲述他们亲历的刻骨铭心的人与事,别有一番滋味在心头。程文敏在代序中所言:“我们希冀这些篇章,尽可能全方位地再现湖北各地的抗‘疫’现实,尽量贴近文学品质、记史意义与文献价值三位一体且俱佳的目标”,成为一部民众抗“疫”信史。当代著名口述史理论家、意大利罗马大学教授阿利桑乔·波特利(Alessandro Portelli)说:“口述历史是书写而成的,但永远不要忘记它是从口头开始的;它是独白式的,但永远不要忘记它是从对话开始的;它重视想象力,但永远不要忘记真实事件。然而,传统的学术写作和大量的文学写作将这些叙述的口头、对话、想象的品质都视为障碍和杂质。为了让故事更加真实,我们需要忘记历史学家在故事制作中所扮演的角色。”当读完《抗疫者说》之后,我意识到,程文敏和他召集的35位特殊的写作同仁,他们试图完成写作此书的初衷和野心:构建一部具有历史意义的疫情口述史。

在史无前例的严峻疫情下,人究竟该如何克服恐惧,如何接受自己,如何面对现实与死亡,如何在利弊中权衡,如何在善恶中抉择,如何在相互扶助中实现救赎?35位身处一线的抗“疫”者用生死行动和血肉文字见证了这段历史。从某种意义上说,程文敏和他的著作同仁,既是不折不扣的行动主义者,同时又是背负“口述使命”的灾难叙事者,这种双重身份,于今天的文学伦理叙事而言,是一种荣光,甚至具有幸存者的救赎意义。这35位口述人中,有公务员、机关干部、志愿者、村干部、援疆民警、主任医师、护士,也有派出所所长、教育工作者、海外华侨、医疗专家、博士、佛教工作者,还有交通工作者、媒体人、文艺工作者、记者、慈善工作者等等,单从这个多向度的社会个体来看,他们身临疫情一线的观察视角与心理感受截然不同,包括他们对待生死、疾病、善恶、权力等的体验与看法也会有偏差;而这种差异性,正是他们作为灾难叙事的口述者的真实之处、可贵之处,因而也让他们的口述更加接近疫情叙事的真相,并且呈现人性的温暖与善恶,呈现生命与自由的对抗关系。因而,我们深刻意识到,他们口述的故事并非虚构,并非“他者”的故事,而是“我们”的故事,并且成为共同记忆的一部分。当面对口述者的伦理叙事价值与人道主义情感时,读者或许更多关注口述者所流露出的淳朴的集体主义温情与抱团取暖、抱团自救的人类天性。

程文敏编著《抗疫者说》这部具有口述史意味的书,不禁让我思考一个严肃的哲学伦理命题:“口述史目的是什么”。1948年,阿兰·内文斯在哥伦比亚大学建立了第一座现代口述历史档案馆,用口述史的方法记录美国政商界和社会名流的记忆。从此,口述研究不断盛行,尤其是21世纪,全球更多学者参与口述史的研究。青年长江学者胡洁在《口述史与田野访谈:梳理与比较》一文中仿佛替我回答了这个问题:“在历史学界之外,口述史作为一种独立的研究方法,也逐渐被社会科学界所采用。越来越多的研究者开始意识到,口述作为一种个人叙说,内容上不仅包括具体的事件和行为,同时也包含了叙述者本人对历史事件的理解和诠释,口述史的内容兼具事件和意义的双重特征。从这一层含义来说,口述史就绝不仅仅只是历史。更进一步说,口述所展现的也许并非是真正发生的事情,确切地说,口述呈现出来的是个人对过去的一种记忆。这种记忆也许经过修饰,掺和了个人的认同感、价值观;这种记忆也许因为历时久远经受了遗忘、拼接和再记忆,是一种记忆再现,或许真实,或许带有虚饰的成分。在社会学界有关记忆的研究中,研究者大多延续哈布瓦赫开创的集体记忆范式,认为‘一切记忆都是集体塑造和社会建构的产物’。从这个层面来说,口述史与社会学之间似乎更具亲和性。”口述史学者陈墨则认为:“口述历史工作的真谛,表面形式是访谈问答,深一层则是心灵会话。我们的目标是要引导对方勇敢、坦然、诚实、细致且自然地说出个人生平、社会经历、专业历练及心路历程”,甚至有人说得更加干脆,口述史研究就是心灵考古,“约哈里之窗”(Johari Window)。诺贝尔文学奖获得者、白俄罗斯女作家阿列克谢耶维奇在一次演讲中提到:“我一直都在寻找一种表达方式,这种表达方式应当能最大程度地传达我耳朵所听到和眼睛所看到的世界。我做了很多尝试,最终,我选择让人们用自己的声音来表达。”她找到的这种表达方式,正是口述史写作。正如乔治所言:“口述史可以让我们摆脱历史记载中的上帝视角,成为其中的一个角色,从一个特殊的角度体会和感受小人物在大事件中的悲欢离合。”

同样,程文敏也十分敏捷地借助2020年新冠疫情的全球性灾难叙事沸点,召集了他的一批写作界朋友在极短的时间内,围绕这一灾难叙事命题,进行“口述性”非虚构写作,足见程文敏的文学敏感性与作为一名作家对国家灾难叙事的社会伦理担当,这种写作精神是值得称赞的,抑或可以把程文敏积极面对灾难叙事的写作姿态,称之为另一种心灵救赎与“叙事治疗”(麦克·怀特语)。当我们从普世价值出发,反观《抗疫者说》的文学现实意义则是有效的。当我将要完成本文写作的时候,新冠疫情依然在全球肆虐,国内部分省市依然处于紧张的抗疫斗争之中,35位口述者的经历与见闻再度上演。由此可以想见《抗疫者说》一书的现实意义,无疑对正在发生严重疫情的城市是一个极大的警醒与反思。“抗疫”已经变为人类面临生命危机而选择自我保护的常态。35位“口述者”无疑在文学与历史的边界塑造了一道美丽的“风景线”,他们极为生动地深刻道出“抗疫者”的灵魂历练与生命体验:“当我们站在一边来回忆与眺望,它们具有非虚构文学中的口述史气质;当我们站在另一边来反观与思考,它们却已成为疼痛的历史”。