我的生活和写作是“同构”的,文学地理几乎也等同于生活地理

冯 娜:再见兄你好!你我作为同辈写作者,恍惚已近不惑之年;我记得你是2008年左右开始写小说的,至今已十余载。我在梳理你的过往写作时,似乎能清晰地看到“乡土文学”到“打工文学”再到“县城写作”“城市写作”这样一些很有识别性的阶段和脉络(请原谅我暂时用这种简单的“标签法”描述你的写作);与此同时,你从广东的潮汕农村到深圳生活,曾经做过工人、编辑、图书管理员等。我想你的写作和你的生活轨迹是“同构”的,我想读者们肯定也很好奇,你的小说和你的成长背景和生活轨迹有着哪些微妙的联系呢?

陈再见:谢谢您一直关注我的写作。我走的大概是一条不堪回顾、甚至经不起整理的写作路径,十余年了,恍然如梦,如果真有一个高高在上的上帝视角,我的行径仿佛就像是童年时那些被我们拽掉脑袋的“铁牛”,它们会顽强地在沙地上走出一条条看似盲目实则却肯定在内心做过衡量和抉择的道路,尽管好多瞬间下的判断和选择事后看来都是无效的,脚步和路途无疑是最严密的证据链,濒临死亡的昆虫也好,一个在迷茫中苦苦求索的写作者也罢,他们都一样需要耐心、勇气,以及对未来充满自欺欺人式的信心,那信心可以让一只断了头的“铁牛”继续前行,也可以让一个半路出家的野生作家坚信有写出好作品的一天。

2004年我初到深圳时,心里根本没有文学梦,只想换个陌生的环境,摆脱一段让人很受辱的情感。所以四年后,机缘巧合,我开始写作时,第一篇小说就虚构了一段很浪漫很美好,甚至充满意淫的爱情故事。似乎从第一次下笔开始,如同被下了诅咒一般,我的写作就摆脱不了从自身经历写开去的魔咒。确实,这么多年来,我的每一篇小说都在写自己,或者以写别人的方式写自己。这种几近“对号入座”的敏感性不但在写作上表现,于最初的阅读也体现出了灵验,记得最早读陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》时,见陀翁那么逼真地描写癫痫症的发作,当即便确定作者肯定就是一个癫痫症患者。事后看资料,果真验证了猜想。如果有人系统地读过我的作品,当然也能窥探到类似的“秘密”,甚至还能梳理出我的生活轨迹——正如你说的,我的生活和写作是“同构”的,文学地理几乎也等同于生活地理。我只有写我所经历过的熟悉的生活,手中的笔才能感触到其间的质地,否则会为文字的轻佻而发慌。

冯 娜:也许正因为你的写作来自于你这样“老老实实”“用力”甚至“发狠”的生活,所以作品也显出扎实的质地和切肤的纹理。我看到一些评论家谈论到你近期的写作会提到“城市文学”,“城市文学”是一个近年被讨论得比较多的话题;城市文学的兴起是和城市化进程息息相关的。在你我的生活经验中,也目睹了中国城市的兴盛浪潮;这其中不仅有高楼大厦,更有一些尘土飞扬的空间:城乡结合部以及县城。我也注意到你有一系列以县城为叙事核心的小说,譬如《法留》《陵园舞者》《马戏团即将到来》等。身处深圳这样一个日新月异的国际化大都市,你又是怎样凝视中国的县城的呢?

陈再见:我在深圳十多年了,奇怪的是却一直没觉得自己是深圳人,尽管深圳一直在煽情地宣传“来了就是深圳人”——如果说这是一个骗局,未免有些夸大,但至少能给人一种错觉吧。如若是一个创业者,深圳肯定是难得的理想之城;对于一个写作者,就未必了。关于城市文学的讨论和倡议在深圳也进行多时,却不见起色,更别说蓬勃了。如果一座城市的文学和其发达程度成正比的话,那么深圳显然是一个反证。这跟深圳这座城市的底蕴轻薄和文化上的杂糅特质、以及深圳作家在面对一个复杂体时的茫然失措和落差心理都有莫大的关系,需要时间去准备和消化,甚至要几代人的土壤培植。

具体到个人,我其实更像城市的脱离者,或者说失败者。几年前我写《回县城》时,写了一个中年男人被迫从深圳回到县城买房的经历,虽是第三人称写法,敏感的读者大概早就把“他”替换成了“我”。没错,从那一年开始,我便过上了频繁的双城生活。某种程度上看,双城生活也挽救了我的写作,那时我正处在严重的瓶颈期,既不想再写“打工文学”——这也是置身于城市边缘的尘土飞扬的空间,但我已经离开了工厂,离开了现场,没有在场感的写作让我没有足够的底气,又不想贸然去投靠自己更为陌生的书写领域——于是县城给了我新的可能。我还发现,当我以一个既是当地人又是外来者的视角观望县城时,县城焕发出了让我着迷的异质气息,气息里又混杂着年少时的零星记忆,便产生了更为奇异的化学反应。我开始收集素材,接触县城不同的人物,还经常独自骑着电单车满城穿梭,把一些有历史感的老建筑和老景象用手机拍摄下来,并于日后相继写进小说里去。我发现县城已经不是年少时那个扩大版的乡村,它成了微缩版的城市——这两者没有本质上的区别,只是表现形式的差异。无论怎样,县城仍然是一个“不伦不类”的地方,正是这种“不伦不类”,恰好是启动文学的按钮。

如今,我的县城系列小说陆续还在写,不少小说,其实写的不仅是县城本身,而是一个和外界打通了的县城。这既是双城生活所带给我的视角上的便利,也是我现在如何看待文学地域的方法论,就算是回头写深圳,也不再是深圳那么简单,而是一个和无数地域牵扯在一起的深圳。这种地与地、人与人之间的纠缠和牵连,才让文学有了行为力和生命力。

冯 娜:我想你对深圳这座城市的感受,是中国大城市中许许多多“新移民”的感受;从这个向度而言,你的写作是有价值的,你替这些“城市中的异乡人”发出了声音。正如你刚才说的,一座城市的经济发展程度和文化、文明进程未必是一致的,也正因为如此,无论是“被迫返回”的县城还是错综复杂的城市,都还有很多空间值得我们去探索去书写。

我们刚才也提到了,一个作家通常会在不经意间暴露自己的“来路”。你的小说中出现过很多的“码头”“海边小镇”“渔民”等关于海洋的物事,我想这和你的出生地——潮汕沿海地区是分不开的。潮汕地区在我的认知里是一片保存了相对完善的地域传统文化、民俗风情也有其异质性的土地。在你的小说集《青面鱼》中我们也能领略到一些潮汕地区的景象。我记得你曾说对自己的家乡怀有一种“恨意”,我想知道这种“恨意”的来源,以及经过漫长的书写和跋涉,你是否与自己的家乡和解?

陈再见:作家无非两种,要么回顾“来路”,要么探索“去向”,正如你所观察到的,我显然属于前者,至少目前是这样的。我的家乡海陆丰,属于大潮汕的一部分,如果真要严格加以区分,我们和潮汕之间还是有一些说不清道不明的距离,这距离既是地理上的,也是心理上的,如果是文化上,就无疑都属于潮汕文化的范畴之内。海洋是我们共同面对的庞然大物,渔民是家乡人最主要的职业,绵长的海岸线,每个镇上都有码头,三餐都离不开海鲜,出游一般也是去看海……我成长的村庄虽说不是渔村,离海也不远,打小我们就喜欢结伴去看海,走路或骑单车,百看不厌。后来,我到一个海边小镇读高中,最常去的地方就是码头,看渔民收网搬鱼和清洗船体。小镇还有很多发生于海上的历史传说,如南宋末代皇帝逃亡至此,怀抱玉玺坠落于那片海域;如抗日时期日本军舰被盟军击沉,尸体浮满浅海,那年的池鱼又多又肥美,随便拿个蚊帐都能打捞……这些信息根植在我的记忆里,当我提笔书写时,它们自然就成了我笔下的事物,是可辨识的那一部分特质。

离开家乡后,好长一段时间,我确实瞧不上家乡的落后与愚昧,所谓的“恨意”,大概就是从那时候开始滋生的吧。我的“恨意”其实应该分两个层面讲,首先是生活层面的,以一个单纯的家乡人去理解和面对自己的家乡,这本身并不需要解释,就像我们在青春期也曾反对过父母,是一种世俗上的“恨意”;再者,当我以一个写作者的身份,从文学的层面来看待家乡人和事时,这时所谓的“恨意”就发生了微妙的变幻,甚至是截然相反的评判。我以文学虚构书写“恨意”时,事实上带着深沉的理解和悲悯,我知道一切事情的根源都有其背后难以扭转的原由,就像原宥一个人会犯错误一样,也理解一个地方呈现出来的愚昧和丑陋。所以,从这个方面讲,我越写家乡的丑陋,便觉得离家乡越近了,甚至近到了直捣内部,如透过显微镜呈现的效果。这看似矛盾,却在另一个层面上达成了和解。

文学虚构自有它的“度量”——在我的理解里,如果说虚构现实提供了“故事性”,那么这“度量”的拿捏就是文本的“艺术性”

冯 娜:你说到了“理解和悲悯”,我也就更能理解你的“恨意”,我们的阅读和写作很多时候也是在洞察和反抗人自身的愚昧和局限。从这个意义而言,我觉得写作者理应保持一种清醒的觉察,去体察那些“恨意”或“悲悯”背后我们所能接近的人类的守望和良知、人性的复杂与幽微。

就像你说的,我们在回望自己的来路和故土时,其实是在描述一个我们记忆和想象中的乡土中国之一隅。今天,当我们重返自己的家乡,也会发现极其陌生,遍寻不到儿时记忆的影踪。也可以说,文学是在创造和重述一个“现实世界”,而不是分毫不差地复刻一个“真实世界”。作为一个在小说领域探索了十多年的写作者,你是怎么理解小说的故事性和艺术性的呢?

陈再见:是的,真实的现实和文学的现实不是一个概念。即便是托尔斯泰等伟大的现实主义作家,他们笔下的世界也是经过过滤再塑造的结果,不可能分毫不差地照搬生活原貌。从这个意义上讲,作家们虚构出来的“现实”肯定比我们真实的世界要精彩,至少比现实更逻辑自洽和精巧细致。小说中的人物和故事固然有现实作为模板和原型,作家的想象力却像是在原型的基础上生长起来的枝叶和花朵。因而,小说虚构出来的世界既非毫无根由的凭空想象,也非羁绊于现实窠臼里的镣铐舞步,文学虚构自有它的“度量”——在我的理解里,如果说虚构现实提供了“故事性”,那么这“度量”的拿捏就是文本的“艺术性”了。

以我的经验——我的经验自然谈不上多么可贵,就是适当和现实保持距离和文学性的“避重就轻”。保持距离是为了获取新鲜和陌生感;“避重就轻”则是稍为复杂的考量——生活之重,或进一步讲人生之重,它们并不一定是文学所能表达的,至少不可以原状原貌搬进文本里,那么所谓的“避重就轻”,其实就是寻找它们轻盈、艺术的一面,以达到四两拨千斤的效果,甚至把笨重的生活打碎再重组一个轻巧的标本的能力。因而,聪明的作家都得学会“和稀泥”,不能就事论事,更不能有一说一,如果说生活提供的只是细碎的材料,作家的职责当然不是材料的搬运,而是建造一座完整的建筑物。

既然是建筑物,就有庞然大物和精雕细琢的区别,二者虽然不矛盾,一直以来,却被我们冠以不同的创作流派,亦即是现实主义和现代主义,前者注重故事性后者注重艺术性,好长时间,在一般的认知里,似乎有着不可调和的冲突。在我这里,无论是阅读还是写作,其实都没有所谓的“主义”之争——尽管我一直被定义为现实主义作家。我们现在所面对的这个世界,是简单任何一个“主义”所能够概括的吗?如果说陀思妥耶夫斯基的现实主义已经一去不复返,那么卡夫卡的现代主义也不是原先的那副模样了吧。事实上,我们现在的写作应该提倡“无主义”状态,只要它源自生活、遵从逻辑,把虚构秘密地隐藏在日常叙述里,像罗萨那样想象出“河的第三条岸”,虚构出一种隐性的生活状态和情绪,看似不动声色,实则波澜起伏——在我看来,这才是故事性和艺术性最为完美的融合。

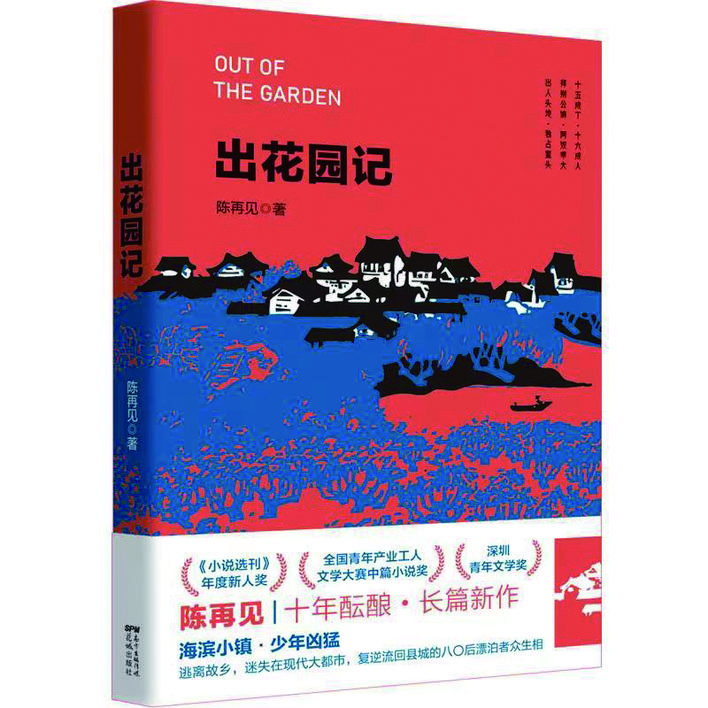

冯 娜:我从你的叙述中似乎看到你对构建一座恢弘而精细的“大建筑”的渴望,我想这是每一个有抱负的写作者的雄心。在经过近百万字的中短篇小说实践后,你的长篇小说《出花园记》也面世了。也是因为阅读你这本小说我才知道“出花园”其实是潮汕地区的一个民俗,类似于15岁少年的“成人礼”。《出花园记》毫无意外地回到了你最熟悉的潮汕场景和人物结构,我个人会把这部小说视为你对过去写作的一个总结和回顾,你自己是怎么看的?

陈再见:从内容和结构上看,《出花园记》确实是对我以往创作题材和路径的回顾和总结。我把它分为三个大块——乡土、城市和县城,正好与本人的生活轨迹吻合,里面的人物和故事也多多少少能在我以往的中短篇里找到影子,尤其是主角罗一枪还经常在我的其他小说里出现,有时是主角有时是配角,有时叫罗一枪有时叫别的名字。但是,《出花园记》并非简单的重复或拼凑,它是在另一种规模上对生活履迹和素材的整合和书写,自然就有它独立的空间和生命力,所写的人物也不仅是片段化的表达,而是更为完整繁复的命运感的呈现。

写作长篇,我一直是有情结的。在我遇见文学的初期,所读的就都是长篇小说,那时我还不知道这世上有中短篇小说一说,我是开始写作后才意识到它们的存在——而它们更像是圈内人的竞技筹码,圈外对小说的理解和认识,依然停留在长篇之上。如果可以,我倒情愿一辈子只写长篇,我痴迷于它庞大的容量,和写作时那种痛并快乐着的自虐式快感,并乐此不倦。

冯 娜:对于长篇的理解,我想大可听从写作本身对你的召唤吧。我第一次看到《出花园记》这个书名,立刻联想到了《出埃及记》;我想长篇的写作对于一个小说家而言,应该是一个新世界正在徐徐展开。我也非常期待在不久的将来看到你的新作,我想也许那时候我们会再见一个新的“花园”。感谢你真诚的回答,祝福你在写作的道路上继续“乐此不倦”。