张炜跨越世纪持续40余年的文学书写,在当代文坛之所以能始终保持鲜明的个人辨识度、强烈的异质性特征,或许根本原因在于其对中国雅文学传统的赓续和发扬,不倦追求古典诗文传统在现代文体尤其是现代小说中的复活与再造。这既可视为一种原创性、实验性的艺术输血,还可视作对已显寂寂的审美乌托邦的倾心重筑。从这个意义上去阅读和观照张炜的全部文学世界,或将更透彻地理解他在艺术精神上的倔强与偏执,在守护文化根脉又不惮于文化创新上投入的巨大激情。

张炜曾有言:“雅文学的核心是诗,又被称为诗性写作,而通俗文学是讲故事的,大致属于曲艺范畴,娱乐的功能非常强。如果广义的文学是包括通俗文学的,那么狭义的文学则是指雅文学。”实际上,雅俗文学的理论辩争伴随着现代中国文学的发展进程始终没有停歇过。以启蒙理性为旨归的“五四”新文学一直被理论家们归类为雅文学一脉,与鸳鸯蝴蝶派的通俗和黑幕小说的恶俗形成鲜明比照,后来上世纪30年代的京派、海派之争亦折射雅、俗文学源流与价值之辩。直至当下,雅与俗两大文学样式和文学传统仍然在文学场域里角力,仍然在各自分流着读者群体。溯源观之,张炜对雅文学传统的取法与承继大概有两方面向度,一是长历史时段中2000多年来中国传统文脉里的诗文正典,具体作品包括他提及的“《诗经》、诸子百家、《史记》《楚辞》、唐诗宋词”等;一是晚近历史时段“五四”新文学脉络里的现代小说如鲁迅的启蒙叙事、孙犁的乡土雅化叙事及至20世纪80年代汪曾祺的诗化叙事等。另外,张炜坦称自己受影响最大的古典小说是《红楼梦》,这也是他所认为的雅文学传统中包含的一部代表性长篇小说,因“继承了中国的诗词与戏曲”而成为一个审美气质独异的个案式存在。从叙事与审美的角度看,确乎如张炜所指出的“雅文学的传统脉络中基本上没有小说,这就给后来现代小说的发展带来了困窘”。显然,现代小说叙事与传统诗文写作之间存在观念与技术二维的区隔,意味着对现代小说家而言,有效承继以古典诗文为主体的雅文学传统有相当难度,甚至可能是现代叙事方式与古典抒情范式之间发生冲突以致某种艺术损伤的冒险尝试。这自然从诸多方面对创作主体提出了很高要求。张炜近年来陆续出版的古典阐释系列,包括《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《〈楚辞〉笔记》《读〈诗经〉》《斑斓志》5部,充分呈现他耗费20多年心血逐渐积累完成的对中国雅文学传统最核心部分的参悟与思考,同时也颇可证明他为雅文学传统承继的艺术探索一直默默地积蓄力量。

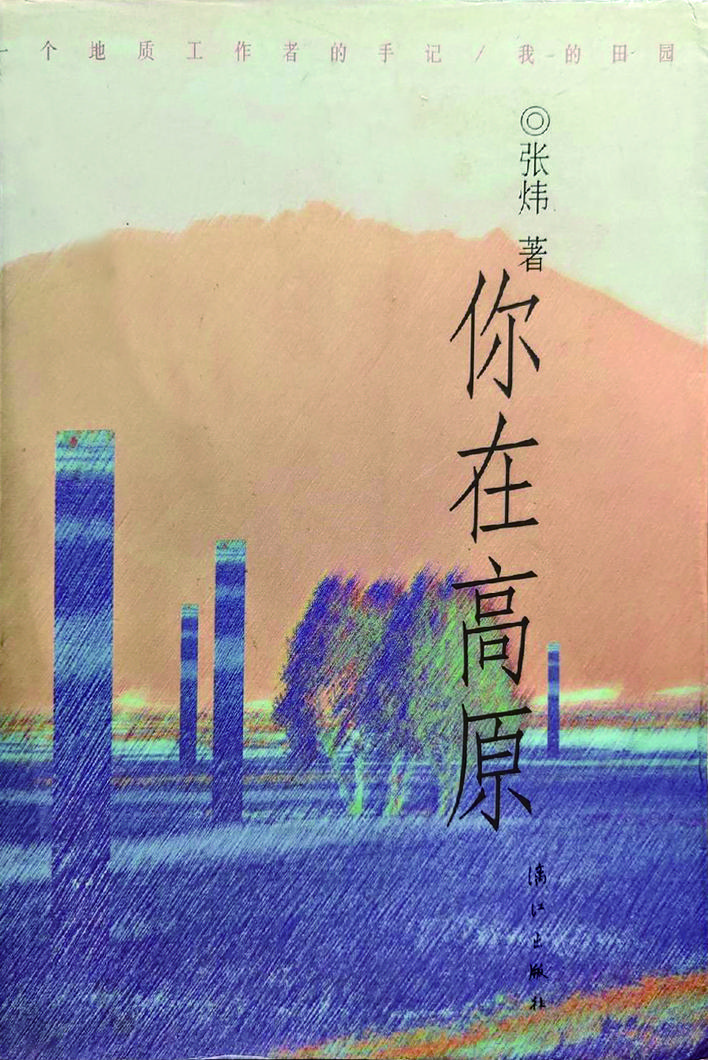

还需看到,来自张炜生命世界的童心、诗心、爱力三者是他自觉赓续和发扬雅文学传统的最重要的主体因素。如果没有这三种自我生命力量的持续灌注,其文学创作的纯度、力度都将大打折扣,也不可能沉浸徜徉在雅文学的核心地带。赤子之心的永恒保有,是张炜无法忽视的精神侧面和心灵持守,恰如他所称道的“童年的纯真里有生命的原本质地,这正是生命的深度,而不是什么肤浅之物”。获茅盾文学奖的长河小说《你在高原》中的《鹿眼》一部以及多处篇章片段,都是作家童心未泯,用儿童般纯然的目光打量世界并讲述的富于独特深度和复杂度的成长故事。近年来他跃跃出笔完成的儿童文学作品也可作为明证,《寻找鱼王》《半岛哈里哈气》《海边童话》等童趣盎然,收获不俗反响。张炜视童心与诗心为不可分割之物,保持童心才会有诗心,诗心孕育童心,某种意义上童心即诗心,二者都本质化地彰显雅(纯)文学的实质精神。他曾在多处如是强调:“纯文学作家应该更具备童心和诗心。我一直认为,童心和诗心才是文学的核心。离开这两个方向,也就离开了纯文学的方向。”童心与诗心观照下获得的生命之诗意,将于审美的契机里迎来文学之诗意。

爱力在张炜心目中亦是不可或缺、无法替代的生命力量,可以升华成高阶高质的精神力量。他早在1996年写下的《爱力》一文迄今读来仍具启发性。文中写道,爱力“可以同时化为深刻的知性、动人的辞章、对人类的宽阔情感、强烈的道德意识……总之一切良好的心意、美丽的愿望,都与爱力的驱使有关”。《你在高原》中如《忆阿雅》等篇章以及新近出版的《我的原野盛宴》《爱的川流不息》等,都是张炜为动物、植物们谱写的爱之曲,彰显他所拥有的足可倾注于一切生命体与自然物的蓬勃爱力。人类的民胞物与是爱,呵护弱小生灵一花一木亦是爱。爱力导引着文学走向慈悲。或许恰是爱力使他特别注意到鲁迅对那个“怒目金刚”式的陶渊明的激赏,他选择站在这些精神同道的行列里。有了童心、诗心、爱力三者的合力发酵,作家的主体世界充沛而自由,把目光投射到更远更高的存在,充满敬畏感地去追求文学的纯粹性和超越性品质。

那么,在精神世界和知识谱系不断进行自我完善以接近文学理想的创作主体,接下来应该怎样从技术层面进行全新的建设呢?怎样才能突破、打通现代小说叙事与传统诗文写作之间的界限、阻隔,完成其间的艺术碰撞和转换,最终把古典诗文的核心精髓吸收进入现代小说叙事中,使之内在化为小说的诗之真、思之远呢?张炜用40多年的写作长旅,醉心构筑起的文学高原给出了可借鉴的路径与方法。以灿然的童心诗心和蓬勃的爱力赋予现代小说以疏密有致、可感可悟的诗意,融合并举抒情性与叙事性,塑造雅言与杂语并置的双重话语形象,无疑堪称张炜自觉承继雅文学传统构筑审美乌托邦做出的最主要的艺术创新。与显见的艺术特征并行不悖的是,启蒙理性烛照下的文化回望、反思和超越构成张炜文学世界的精神底色,由此生成相应的主题意蕴和人物形象谱系。

具体析之,着重营造现代小说叙事的诗意氛围并建构独异的诗意空间是张炜在中、短、长篇小说创作上一以贯之的创新实践。从早期短篇小说《一潭清水》《声音》、中篇小说《秋天的思索》《秋天的愤怒》《葡萄园》到后来的长篇小说《九月寓言》《刺猬歌》《能不忆蜀葵》直至长篇小说《你在高原》,以及近期出版的长篇小说《独药师》《艾约堡秘史》等,这些代表性作品无一例外地具有浓郁的诗意化艺术特征。有意味的是,张炜的小说题材大都与社会现实或历史境遇直接关联,评价他的创作触碰、进入了“现实生活的深水区”是可信的,但因为他总是有意识地在叙事中嵌入心灵的目光和诗人般感性的体悟,所以作品大量充盈的并非与社会现实直接碰撞的短平快式的叙事冲动,而是回到人物内心、向往遥远精神领地的慢节奏式的描写与抒情。情节线与抒情线的设计安排在张炜小说的艺术处理中基本同步协调,随着故事情节的徐徐展开,抒情线也越拉越长,直至情节的高潮和结局处,抒情仍余音缭绕,使读者久久沉浸其中,这成为他营造小说诗意氛围常用的方法。而且,张炜擅长的抒情方式有一显著特点,尤其偏爱注重带回忆性质的抒情,使故事的讲述与“镜子说”“反映论”意义上的现实书写拉开较大距离。宁珂、廖麦、季昨非、淳于宝册等小说主人公们在回忆的城堡里久久流连忘返,一遍遍品咂往昔的生命片段,不厌其烦地抒发或迷惘或憧憬的心绪情思,尤其是反复打捞童年、少年时代的生命经历或人生经验。就像诗学理论家埃米尔·施塔格尔所认为的,抒情式的生存是“使回忆”,那么回忆的抒情诗学不仅作为一种诗学风格,也是人的生存的基本可能性之一。作家张炜有自己清晰明确的文艺思想,他提出的“诗性写作观”是其雅(纯)文学观的核心和实质,与埃米尔的诗学理论颇有相通之处,他强调诗性写作首先必须具备“回忆性质”,并有言“文学就是回忆”,“纯文学作家一生的创作都有一种回忆的语调,即使是写当下现实,也离不开那样一种语调”。张炜笔下的人物便是在回忆筑造的心灵乌托邦中锻造出浪漫不凡的抒情气质,与狭窄急促的现实世界之间保持疏离感、异质性。反观创作主体本身,会发现张炜何尝不是借用人物所做的抒情式回忆在完成自我的回忆呢?人物回忆与自我回忆交织缠绕成一个和谐的艺术整体,不断接近自由自足的审美乌托邦。沿着这样的艺术通道去理解张炜近期在虚构叙事之外尝试进行的非虚构叙事如《我的原野盛宴》便自然而然了。

意象和象征的巧妙运用也是张炜小说诗意化的两种重要方法。除了传统的以物象为基础形成的意象,如作品中大量出现的动物意象、植物意象,以及物象的进一步象征化如“古船”“刺猬歌”“蜀葵”等,他还原创性地设计了大量有着鲜明精神指向的空间意象来强化小说的诗意表达。这些空间意象主要分两类,一类本身是大自然的一部分如莽野、野地、高原、海洋、老林子、橡树路等,一类是人类劳动创造的产物如宁珂的葡萄园、廖麦的实验农场、季昨非的“阁楼”、淳于宝册的“艾约堡”等,它们在作品中不是人物活动的静止容器或表演平台,而是皆可视为列斐伏尔所谓的表征空间,即以空间来表征人物的文化经验和精神向度,直接参与了小说主人公身体、心理和精神的多维建构。由于张炜始终秉承的启蒙理性,将种种文化反思融入空间经验,所以它们中的“葡萄园”“农场”“阁楼”“艾约堡”还可被理解为福柯所谓的“异托邦”,在真实的社会生活空间之中,又游离于社会生活空间之外,对实存的社会生活空间具有某种反思性、警示性的反作用,折射出作家张炜的精神密码——通过构筑异托邦,寻求更富人性尊严、更具生命价值的生存空间和生存方式。至于从“野地”到“高原”这样纯粹自然化、远离尘嚣的诗意空间,是小说人物行走、游荡而苦苦寻求的最终抵达,如果放置在前现代/现代的理论视野去观照,会发现人物从现代城市的表征空间返归到这些前现代气息的大自然的表征空间,喻指着张炜式的以退为进的文化选择,也折射出他不流于俗的审美理想和精神追求。

语言是茁壮雅文学根脉的最重要维度。张炜在文学语言上的卓异建构彰显出,其40多年的文学之路实际上也是一条语言之路。从最初《一潭清水》《声音》那样清新脱俗的诗意语言表达,经过《古船》语言的理性凝练又不失典雅,《九月寓言》语言的感性芜杂混沌一片,到《刺猬歌》《你在高原》中越来越有意识地将不同话语形象、不同美学效果的语言包括文言雅语、现代白话、方言口语、戏仿词语等或杂糅或并置在一起使用,将各类文体如诗歌、戏剧以及日记、书信、演讲稿之类的实用文等都自由拼贴插入小说文本。张炜对雅文学传统的赓续和发扬,一面复活了文人雅士的审美理想和人生趣味,一面将现代小说的反讽精神融入故事讲述。他像一位高明的语言魔术师,灵活驱遣修辞对比度非常鲜明的语词,以雅写雅、以雅写俗,在达成反讽性、荒诞性的美学效果时,间或采以俗人装雅式的话语颠覆,最终生成大雅大俗异质混成的美学效果。《独药师》《艾约堡秘史》这样耀眼之作的出现,令人不得不慨叹张炜语言功力之深厚醇熟,他用惊人的勤奋和执著无限接近着他渴望重筑的审美乌托邦。