2019年秋天莫言访问日本,回国后,写了两首七古长诗,其一《东瀛长歌行》,其二《鲸海红叶歌》,描绘了作家一段特殊的旅程,寄托了忧时济世的心绪。诗作语言沉郁激越,声色交融,波澜起伏,那些俗语新词,清新爽秀、寓目难忘。

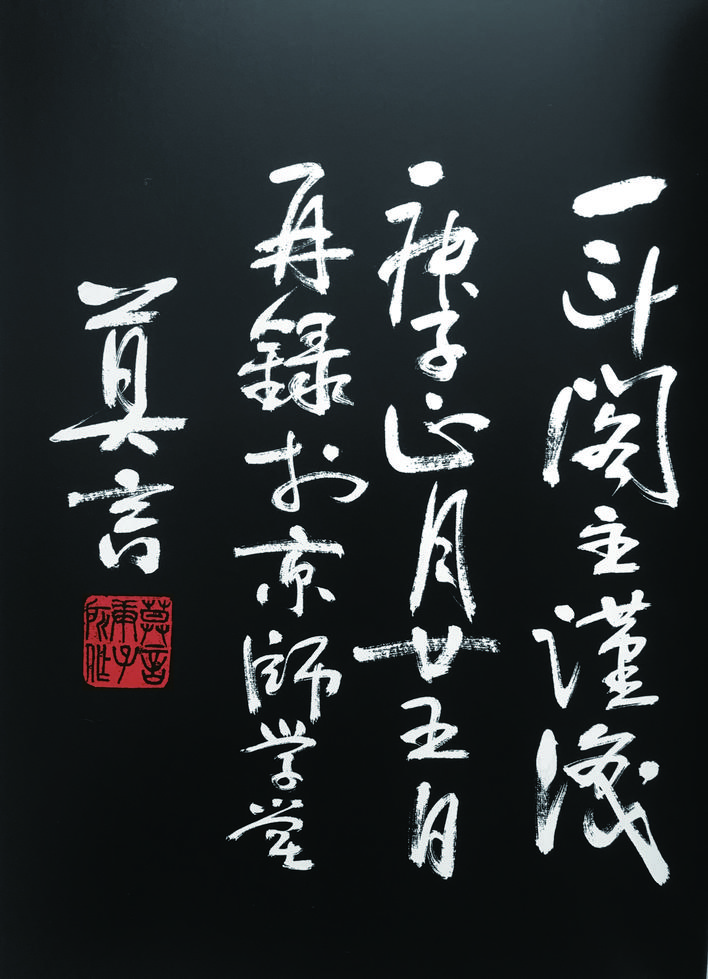

莫言以行草书录了《东瀛长歌行》,140行的长诗一字字、一句句写到纸上,另外的美学韵致清晰可感。

我关注当代作家书法久矣,莫言的书法道路一直在我的视野之内,我希冀他的毛笔书写能带给我们新的人生启示和艺术愉悦,从中看那字迹如何腾跃、聚散,演变成新的文化审美。

数年前我就曾写道,莫言有广泛的艺术趣味,于书法,他是一位热情的欣赏者,也是一位勤奋的创作者。近年来,莫言墨迹愈发频见于报刊和书法展览,被人们称为文人书家的代表人物之一。《文艺报·新作品》中的“团结湖”栏目当年就由莫言书写,疏朗、生动的行书体现着书写者丰富的心灵,与一位作家对毛笔书写的厚意深情。沈阳地铁的“工业展览馆站”也由莫言题写。6个朴实、厚重的行书凸显于工业展览馆站的走廊,“莫言题”三个字醒目而结实。受邀题写地铁站名时莫言还没有获诺贝尔文学奖,选择莫言,是选择他对书法的敬意与热爱。莫言的书法属于书法审美的另一条途径,即营造趣味性的同时,更多考虑的是一位作家当下的心情和感受。换句话说,莫言的书法写的是经历和人格。

随着莫言书法的影响更为广泛,他开始从最初的趣味性营造向法度靠近。他以超乎寻常的努力改变自己书写的惯性,向传统书法的纵深处挺进。楷书、行书、草书……他的书法已与几年前的书写拉开了距离。这种变化有目共睹。

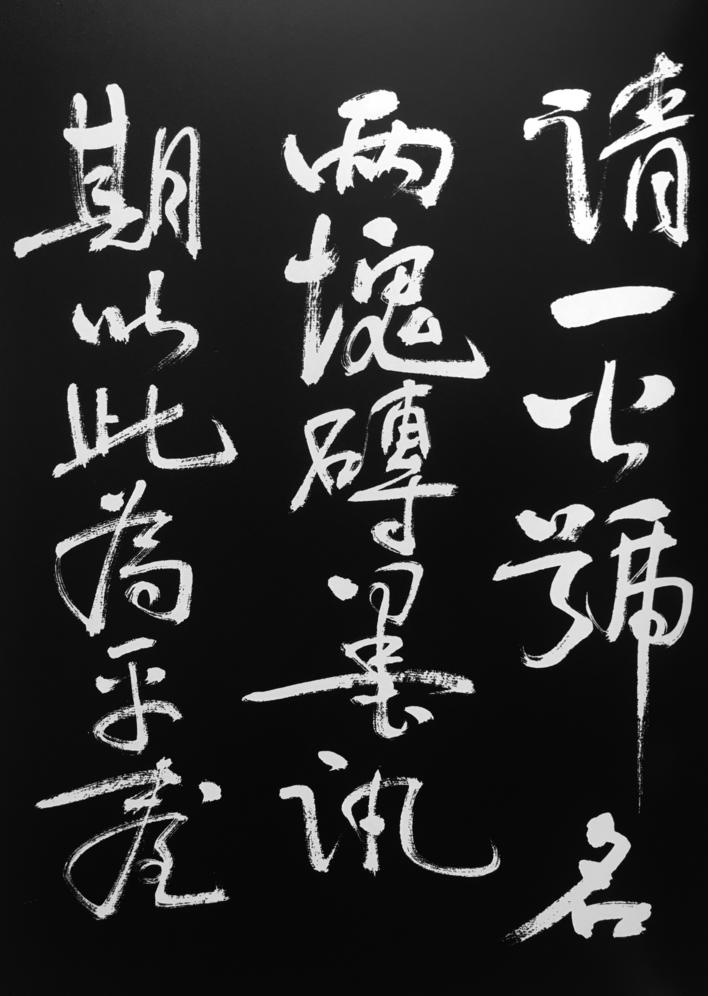

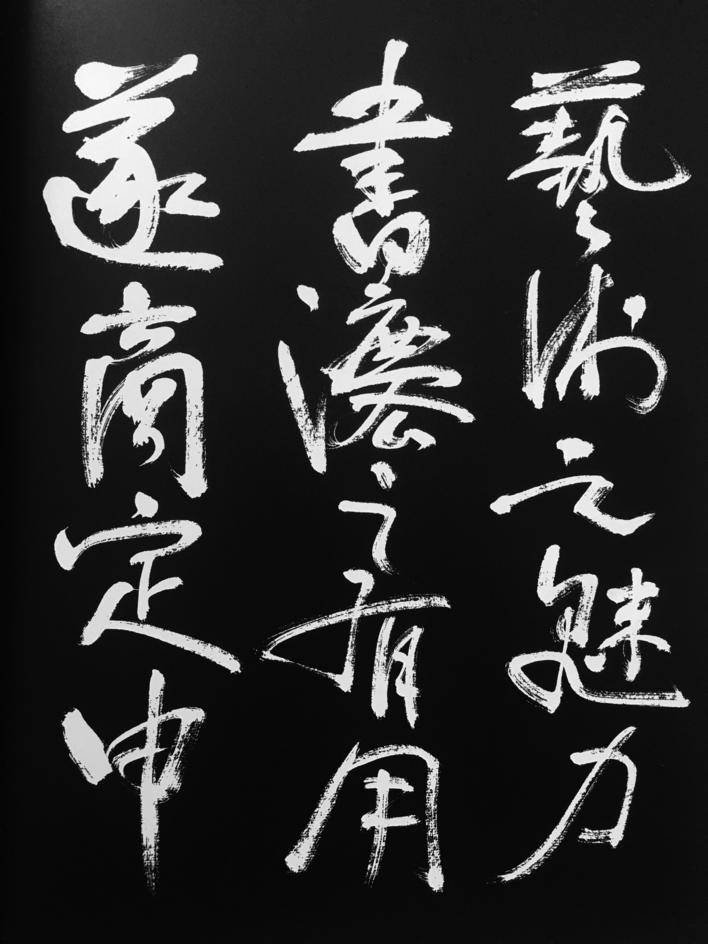

从2018年秋的《笔墨生活——莫言墨迹展》到2019年莫言与友人共同推出的微信公众号“两块砖墨讯”,莫言书法有了新的转型。“抛砖自然为引玉,创新且莫逾法度。”莫言开始收敛自己的笔墨形态,从传统碑帖中找灵感,与专业书法家交流,实现了新的突破。“两块砖墨讯”的另外一个“主人”王振是书法家,“墨讯”记录了两个人切磋书法的过程。在“两块砖墨讯”的创刊号上,莫言写道:“我和王振深感艺术之魅力,书法之有用,遂商定……以此为平台与书友文朋通声气。”

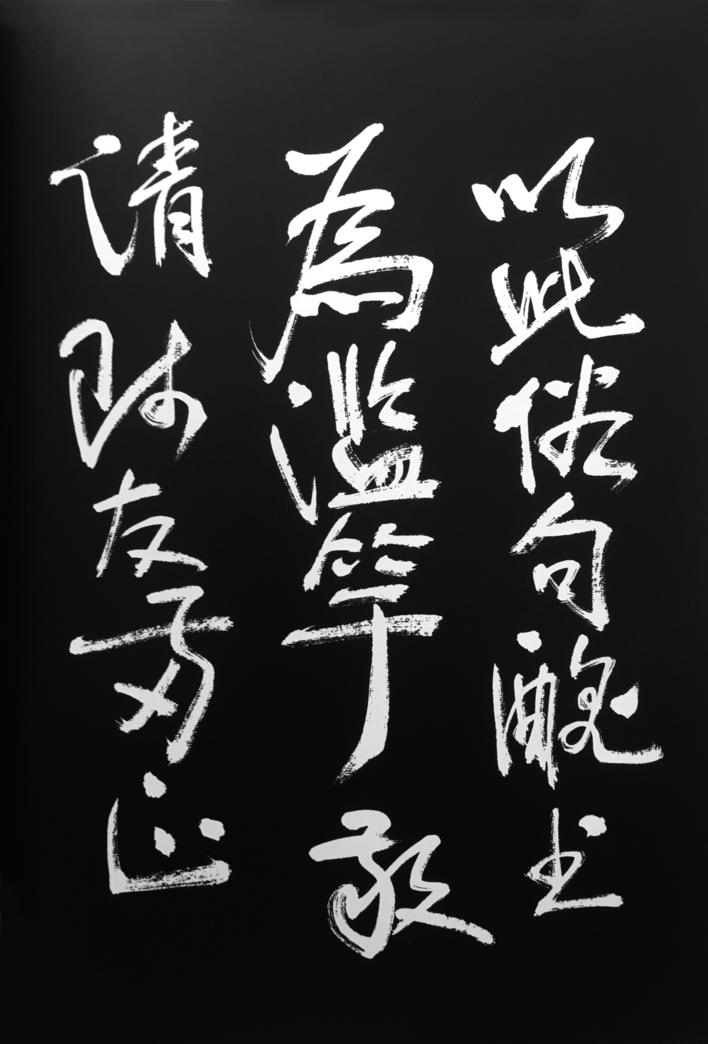

向着传统书法的艺术领地,莫言出发了。正是因为对书法艺术的敬意,莫言写字有了新的尺度和规范。在《东瀛长歌行》中他写道:“愿把吾等涂鸦字,贴上此号求点批。……国学浩瀚如海洋,书法万变随造化。穷我毕生微薄力,祈盼老树发新枝。”莫言敢于自嘲,这是中国文人最大的自信。莫言笑对批评,及时吸纳不同意见中的积极力量;莫言真诚,缘于生命深处的书法之爱,是他对民族文化的尊崇。因此,他的毛笔书写开始向“文人字”转变了,那根富有生命温度的线条特别清晰,一笔一画以作家的文化智慧,描绘了另外一个世界。

唐代张怀瓘曾说:“昔仲尼修《书》,始自尧舜。尧舜王天下,焕乎有文章。文章发挥,书道尚矣。”“论人才能,先文而后墨。羲献等十九人,皆兼文墨。”

先文后墨,是书法创作的根本。书法是综合艺术,它与文学、宗教、祭祀、雕刻和书写者的生命情感构成了一个整体,仅仅从一个角度理解书法一定是片面的,甚至是错误的。当代书法的书写与文辞过于强调书法的视觉化功能,甚至对书写文辞的精神内涵视而不见或难以把握,自然影响当代书法的艺术价值。文辞是书法基石,不能确定“基石”的位置和价值,此后的工作危机无时不在。

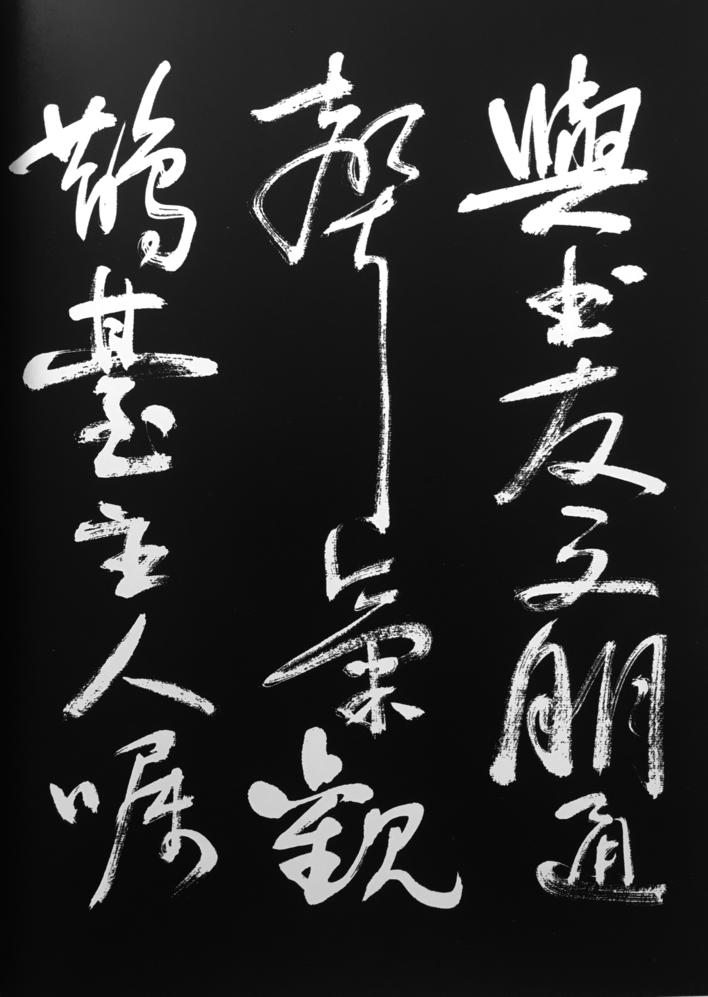

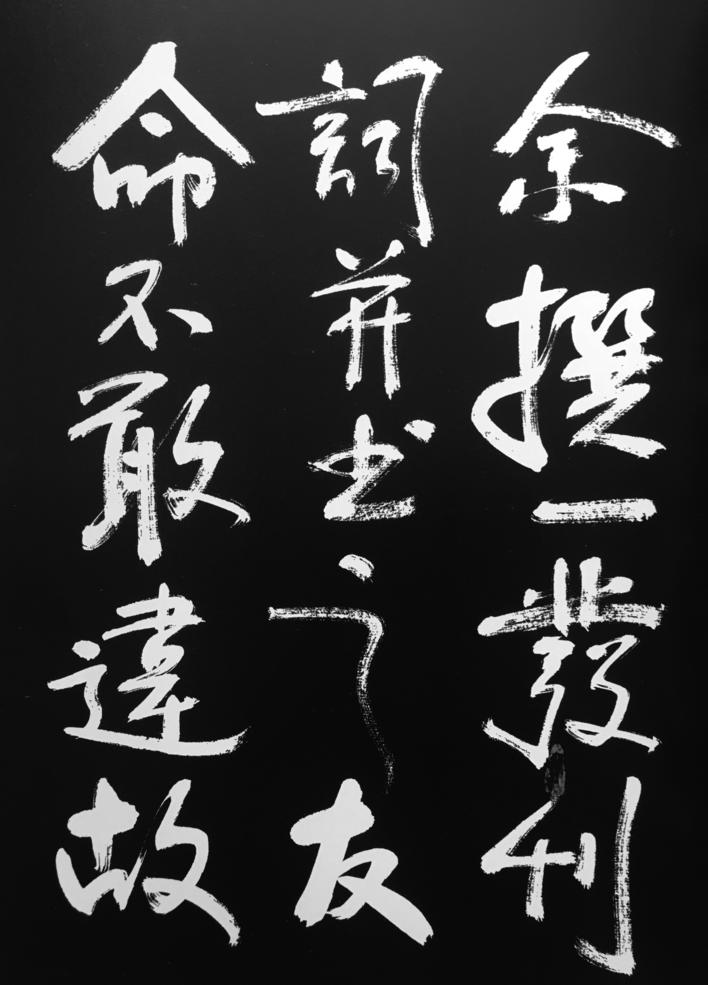

莫言《东瀛长歌行》书法长卷文墨兼优,既是一首有思想内涵、人生况味的七古长诗,也是一件有生命激情、笔墨浑然的书法作品。第一,诗歌与笔墨有了合理的结合。《东瀛长歌行》以写实风格淋漓酣畅地抒发了作家济世爱国之情怀,意趣悠远,是一首“慷慨以任气”的感兴诗。莫言书写自己的诗作,熟知诗句中的冷热、轻重、大小,这成为他书写过程中的情绪导向,因此,这件书法长卷如音乐般,节奏分明。莫言以作家身份执著追求书法艺术,展现了中国古代书论所要求和推崇的书法创作理念。第二,莫言醉心于书法的研读和临习,他曾说:“我是希望通过书写,唤起大家对写字的热情。”“中国传统文化最主要、最集中也体现在对汉字的书写上。”

“写字的热情”源于莫言对传统文化的理解,自“白话文”推广之后,又加上硬笔书写工具的广泛使用及计算机文字处理系统的普及,中国人“写字的热情”受到了影响。莫言这代人是经历过新中国的“困难时期”和文化大革命时期而成长起来的,在那些厚今薄古的政治鼓噪中,传统文学、书法、绘画,以及建筑、碑刻等都遭到了严重破坏。上世纪80年代改革开放以后,人们追寻历史文化的真相,怀想先贤秉笔习书的场景,无不怦然心动。莫言也是其中之一。他不否认“我们‘写’的有很多问题,也有很多人不喜欢”,但大家都来写,自然会有新的景象。这样的书学观念是正确的,也是值得深思的。

当代书法的“去文学化”一直让我焦虑。书法是阅读的艺术,从手札、文稿,到摩崖、碑刻,文字承载的内容是书法最初的光辉。书法进入“展览时代”,从思想教化到精神审美,书法的文化结构出现变化,书法的功能性、实用性、精神性,被欣赏性、礼仪性、功利性等取代,暴露出诸多问题。首先是书法家文化形象的变化,以往的文人群体退出历史舞台,改变了知文知书、先文后书的文化生态。当代“书法家”可以不是“文人”,甚至可以是半文盲。于是我们看到了可怕的现象,有人鼓噪书法家不读书,认为书法作品的成功与否与文辞没有关系;更有甚者宣称,写了错字、白字的书法作品依然是“优秀”的书法作品。当书法不在意文辞的深浅与对错了,所谓书法就是一个人用毛笔书写的“字迹”,而不是字的墨韵之“意”和文辞之“境”,由之,我们看到了中国书法的危机。

对于书法的当下处境我们无能为力。“竞技书法”或者说“展厅书法”不应是书法艺术的主流。由文人主导和推动的知文崇文的书法创作理念会改变当下书法创作的格局,在一定意义上加强当代书法创作的文化内涵与人格魅力。莫言的书法长卷《东瀛长歌行》就是很好的例子。

经过长时间的读帖、临习实践,莫言书法有了长足进步。他的长诗《鲸海红叶歌》中有涉及书法的四句诗:“中华文化之要义,数来数去数写字。捻指转腕毛参差,裹锋铺毫两由之。”从后两句诗中,我感受到了莫言对书法的痴迷,对书法技术要素的重视,以及他“继承传统莫推诿,重任在肩舍我谁”的文化理想。学习书法需要循序渐进、克服局限,从而实现超越。莫言以其对书法艺术独有的直觉和长时间的书写经验,意识到“回归”的必要:回归传统、回归书法艺术的内涵、回归文人心态。他寻找“捻指转腕”的特殊感觉,破译裹锋与铺毫的不同笔法,研究草书的符号特点,体会书法大开大阖、欹正相生的用笔规律,开创了一条有传统依据、有形质美感、有个性特征、有人生趣味、有美学思考的书法创作之路。

作为书法作品的《东瀛长歌行》其笔法的丰富性一目了然。作品行笔爽利,有腾荡纵逸之气,起伏跌宕,显现形质之美;牵丝映带,有神来之韵,不饰雕琢,洋溢筋骨之强。莫言将诗歌与书法置于同一个艺术维度,以语言艺术的生命体验和书法艺术的抽象表达再塑“诗书”传统、陶铸自身性情,成为当代文人书法的表率。这也是《东瀛长歌行》从“名人字”的窠臼里化蛹成蝶的具体体现。《东瀛长歌行》笔歌墨舞、气韵贯通,准确的字法和节奏分明的章法透露出创作者的精妙构思。每行七八字、十字不等,恰到好处的字数可以让作者在行距的轴心线随着诗意和情绪进行自由摆动,偶然出现的长笔画增加了作品的灵动感,调剂了视觉空间,或安静陈述,或墨法变化,让读者、观者从中得到各自的审美需要。《东瀛长歌行》的跋语书卷气氤氲可感。相对而言,这是一段长跋,如同一通陈情叙事的手札,即兴而书、顺势而为的字词搭接更为灵活、自然,书写内敛、风骨凌厉、枯质润涩,可独立存在,也是有独立审美价值的书法作品。

书法是让人观赏的,也是让人阅读的,莫言的《东瀛长歌行》兼具这两种价值。