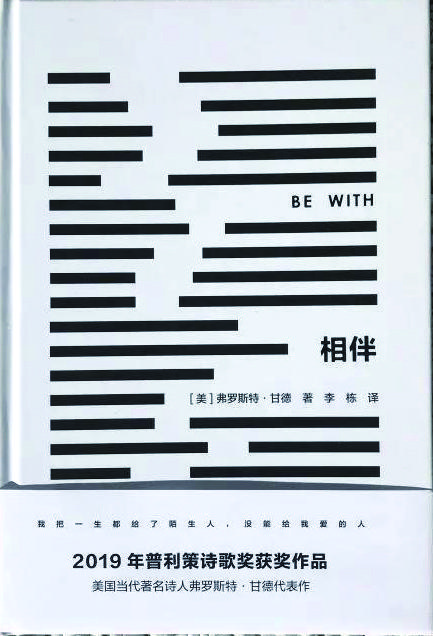

2019年4月15日,美国普利策奖揭晓,诗人弗罗斯特·甘德(Forest Gander)凭借《相伴》(Be With)获得诗歌奖。《相伴》由一系列挽歌组成,表达了诗人对亡妻的悼念之情和对患有阿尔茨海默病的母亲的爱。2021年年初,该诗集由华东师范大学出版社出版,成为弗罗斯特·甘德在中国的首个中文译作。

在《相伴》获奖两周年之际,华东师范大学出版社和《新京报》“书评周刊·文化客厅”特邀弗罗斯特·甘德与中国诗人西川、王寅就诗集展开了线上对谈,同时也谈到当代诗歌的创作、译介以及当下诗歌与其他艺术结合而新生的表达方式等话题。

“时间”和“距离”:

两把理解甘德诗歌的钥匙

由于活动安排在北京时间晚7点半,弗罗斯特·甘德为克服时差特意起了个大早。他首先回忆起创作《相伴》的缘由。2016年1月,甘德的妻子去世,这让他悲痛不已。两人曾共同生活了35年,妻子的离去让甘德“突然不知道自己是谁”,有长达一年多的时间没法写作。

当他再次沉静下来,写作主题即引向了丧妻之痛。与此同时,在诗集里他也重温了对母亲的爱。甘德的母亲患有阿尔茨海默病,在与病中的母亲相处的时光中,甘特经常觉得母子二人的身份发生了互换:母亲仿佛成了他的“孩子”,他则成了“母亲”。

甘德称写作《相伴》的过程既痛苦也很迅速。写作时,他尝试通过找到不同的词语来表达复杂的感情。诗集里收录的组诗《水边域》使用的语言便介于英语和非英语之间。“翻译这种私人化的诗歌语言,对译者也是一种挑战吧。”甘德说。

西川对此颇为认同,他尝试过翻译甘德的诗,明显感到费力。他觉得,甘德的诗集背后有一本更大的书,他的诗歌像从某首更加庞大的诗作或某部关于诗的书中截取而来。“阅读甘德的诗,不能放过每一个字,也不敢放过每一个词,它有一种魔力把人抓住,让你进入诗歌的空间。这个空间除了一般的诗歌意象,还有各种观念、意识和想法。”

同时,西川注意到甘德用词的独特性,比如诗人偏爱使用一些具体的词。这些词汇组合在一起,构成了甘德的写作意识。“在《相伴》中,甘德用他丰富的语言开拓了一个极大的‘内空间’,同时让人感受到悲伤的孤独。”

天生迟钝又

失明,被职责

圈住,意识到

内心野兽的

凝视,我

躲在各式

工具般的存在后

就如躲在——广场的

鳄鱼鳞甲后面——

此时氰化物

从云边飘到

水边。这里

似乎也能看到

排成的

人行,

又一个亲密得

致命的、我们

共生的手势。

尽管我也把生命

慢慢磨成死亡,我

带来的丑恶

比我活得长久。

——弗罗斯特·甘德《墓志铭》

《墓志铭》收尾的段落中,“尽管我也把生命/慢慢磨成死亡”紧接着就是“我带来的丑恶/比我活得长久”,西川认为这表现出甘德对生命、死亡与爱的深刻认识是远非一个诗歌意象或一般的诗歌观念能够促成的。

王寅认为,甘德在《相伴》中将微小的、日常经验里的片段与超现实场景相结合的写作手法是他之前不常使用的。在读过多遍后他才有了一些“开朗”的感觉,找到了理解甘德诗歌的两把钥匙:“时间”和“距离”。他注意到,气候对甘德的写作似乎产生了某种影响。当甘德从新英格兰移居到阳光明媚的地方,他慢慢借由写作从悲伤中挣脱了出来。

“相伴”与“孤独”:

生命中难以承受之轻

与“相伴”对应的“孤独”成了三位嘉宾谈论的焦点。王寅表示,人之所以需要艺术的慰藉,是因为人性本质中蕴含着孤独,而孤独在社会化过程中被隐藏了起来,不易察觉。“孤独永远存在,不可能消失,但孤独会成为创作的动力和源泉。”因此,从诗歌、音乐、绘画等艺术中找寻共鸣成了现代人排遣孤独的方式。

谈到孤独,西川想起了杜甫的诗句“百年歌自苦,未见有知音”。在西川看来,杜甫在他的时代找不到知音,他身上的孤独感在诗人大量运用典故的诗歌中得到了体现,尤其表现在杜甫临终前一段时间写的诗作中。“用典不纯粹是一种写法,用典实际上是与‘鬼魂’说话,跟过去的人说话。只要一用典,这些鬼魂好像全都来到杜甫的身边。在孤独当中,你跟谁说话?跟一个影子说话,还是跟很多影子说话?这很有意思,会在不同作家身上不断重复。”

甘德把孤独与阅读、翻译联系起来。他认为借由翻译和阅读,孤独得到了分享和感知。“阅读把一个人变成了容器,能在自己的孤独内部承载他人的孤独。另一个国家的语言所承载的就是另一种孤独,我们的声音里同时承载了很多故人的声音。”他以葡萄牙语词汇“追忆过往的时光”为例,说明孤独如何通过译介成为了全人类共有的东西。对于葡萄牙人来说,孤独只属于他们自己,但通过翻译,这个词含括的意思变成了全人类可以共享的情绪。

“软文学”与“硬文学”:

图书畅销之谜并不神秘

在诸种文学类型中,诗歌被认为是最难被准确翻译的文体。美国诗人弗罗斯特曾言,“诗歌是翻译中丢失的东西”即说明了这点。那么面对读者接受上的差异,译者该如何准确传达原作者表达的意思呢?

甘德对此很是好奇,因为他觉得一个人很难与另一个人刻骨的悲痛产生共情。活动的主持人,《相伴》的中文译者李栋回应道,作为甘德夫妇的朋友,翻译《相伴》需要的恰好是一种距离感,即不让自己过分沉浸在痛苦和悲伤的情绪中。为达到这个目的,李栋为自己立下了一个违反常规的翻译规则:不问甘德任何问题,即便是翻译中遇到的也都尽量自己解决。

西川翻译过多位外国诗人的作品,他以畅销与否为标准将文学分为“软文学”和“硬文学”。在西川看来,畅销书并不神秘,如果遵循某种规则,便可被批量制造。“畅销这个因素,实际上可以通过研究读者的阅读心理、接受心理得以实现。对于作家和出版方来说,畅销这个现象不是太大的秘密。问题是作家们是不是甘心让文学变成被算计出来的东西。”

“诗歌”与“音乐”:

跨界碰撞出火花

王寅一直在上海组织“诗歌来到美术馆”活动,根据他的经验,读者对新颖的文学活动往往抱有浓厚兴趣。只要结果符合他们的预期,活动就能吸引很多人参与。他说,“永远不要低估读者和观众,他们其实明白得很,知道什么是好的。比如辛波斯卡的诗集在大陆卖了10万册,阿多尼斯的诗集也有几万册的销量,远远超过其著作在英语世界和法语世界的销量。”

王寅在2019年策划的“春天诗歌音乐剧场”即是一例。该活动共邀请到8个国家的20位诗人、音乐家参与,其中就有弗罗斯特·甘德。三场结合摄影、音乐、诗歌的活动场场爆满,显示出读者对该活动的热情。当时甘德误了飞机,没赶上开幕式,排练的时间被大大缩减,但结果却出乎主办方的意料,在电音的烘托和伴奏下,甘德用强烈的肢体语言“朗读”诗歌,与他在成都、北京的表现判若两人。

王寅认为,这个结果得益于甘德和中方团队在长达半年的时间里的反复沟通。诗歌与音乐结合的新颖形式让甘德把诗歌中克制而压抑的部分释放了出来。甘德对此回应道,在朗诵表演过程中,用身体展示诗歌确实是该创作非常重要的一部分。

“诗歌和别的艺术门类,比如摄影、音乐一起玩的话,只有好处,没有坏处。”王寅对此显得信心十足,他认为诗歌发展到今天,需要新的形式来让更多人接受。他不太赞成传统的诗歌朗诵会这种形式,既缺少感染力,诗人自己也没有十足的参与热情。

还有一个例子来自西川。在成都举办的某场活动上,西川用摇滚的方式演绎了杜甫的诗歌。他自己谱曲,放弃了杜甫本来的原句,重新填词。在王寅看来,这样的西川便不再只是一位诗人,同时也是歌者。“未来,诗人很有可能不局限在电脑或者纸上创作,也可以有多重身份。为什么诗人不可以是作曲家、歌唱家、当代艺术家呢?随着科技的发展,我觉得这完全可能,而且有生之年或许就能看到。”