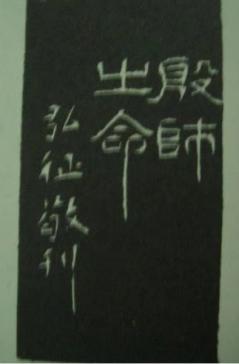

藏书章“萧殷收藏” 尺寸:1.5cmx4cmx4cm 边款:殷师收藏之记 弘征敬刊

名章“萧殷” (此印章不知所踪,故详细资料缺失)

闲章“未宜轻屈平生膝”与“不辞羸病卧残阳”

(此两方印章不知所踪,故详细资料缺失)

在河源市图书馆内萧殷文学馆的一个展柜,展出了萧殷生前使用过的文具,其中有12枚印章都是萧殷的学生和朋友为他篆刻的,其中有三枚为弘征所刻。

弘征,原名杨衡钟,湖南新化人,1955年毕业于株洲铁路机电学校。曾任湖南人民出版社文艺室副主任、湖南文艺出版社总编辑、《芙蓉》杂志主编等。其早在上世纪70年代便以篆刻名世,并先后出版了《望岳楼印集》和《现代作家艺术家印集》等。

根据萧殷与弘征的通信,弘征曾经为萧殷刻过的印章至少有六枚。遗憾的是有三枚印章不知所踪,现仅存保存在萧殷文学馆的三枚(下图)。

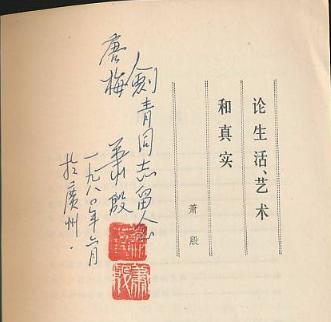

对于给萧殷所刻的各枚印章,弘征在2020年12月21日给萧殷女儿的信中有说明:“最初是1978年间,我重新燃起了少时曾刻过印的热情,就刻了一方‘萧殷’的小名章和‘萧殷藏书’的印请殷师指正。因为我知道殷师年轻时学过美术,和赖少其是广州美术学校的同学,殷师收到后很喜欢给予我许多鼓励,又命我刻了一方大点的名章和一方收藏印。那方名章我后来在出版《现代作家艺术家印集》时,放在书的第一面,边款上刻有‘殷师之命,弘征敬刊’。收藏印放在第二面。此外,殷师还命我刻过两方闲章,印文为‘未宜轻屈平生膝’,与‘不辞羸病卧残阳’”。

“文革”前萧殷家中藏书非常丰富,原来有六大柜子书籍,其中有世界文学名著,包括薄伽丘的《十日谈》、托尔斯泰的《战争与和平》、肖洛霍夫的《静静的顿河》、巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》《契科夫短篇小说集》《莫泊桑短篇小说集》等200多册;中国文学名著包括《红楼梦》《水浒传》《林海雪原》《红岩》《青春之歌》和《苦菜花》等30多册;俄罗斯著名文学家的作品上百册;当代作家(友人)赠送的文学作品约50册,还有全国各地的文学刊物、摄影杂志、字帖、唱片。以及给女儿买的中外儿童文学书籍,如《格林童话》和《安徒生童话》等。

“文革”开始,萧殷被批斗抄家。为了避免因为收藏的书籍被上纲上线,萧殷在1966年7月的一个晚上将家中珍贵的藏书在院子里付之一炬。广东作家黄秋耘在《焚书记》一文中记叙了萧殷焚书的情况:“还有一户焚书最多的是著名的文学评论家萧殷同志,他藏书甚多,是时职居中共中南局宣传部文艺处处长,自然是‘重点户’。他几乎把所有的书全部烧光,整整烧了一个晚上,第二天还余烟袅袅,不绝如缕。”

六大书柜的珍贵藏书,最后只剩下了一个上下四排的书柜大约四分之一的书。

“文革”过后,萧殷“复建书橱”,因此专门请弘征刻了藏书章。印章边款道出了萧殷请弘征刻这一款藏书章的缘由。如今,这些盖有萧殷名章和藏书章的藏书,全部由萧殷家属捐献给了萧殷文学馆。

1996年,湖南美术出版社出版了弘征篆刻作品集《现代作家艺术家印集》。这本由刘海粟题签、周谷城题耑、费新我书额、钱君匋作序、秦牧写序的印集,收入弘征历年所刻的376方印章。

书中收录了两方闲章,第一方的文字出自宋代刘克庄的《满江红·和王实之韵送郑伯昌》的“只愿常留相见面,未宜轻屈平生膝”;第二方的文字出自宋代诗人李纲的诗《病牛》,“但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳”。

两方闲章为萧殷在1978年嘱咐弘征所刻,当时萧殷经历了“文革”活了下来。在“文革”中,身陷桎梏的萧殷绝不肯向“四人帮”屈膝。风雨过后,萧殷抱着羸弱的身躯继续发光发热。作家章明曾经写道:“记得‘四人帮’刚垮台后我去医院看他,那时他患了严重的肺气肿和肠胃病,但是精神却非常亢奋,兴高采烈地说:‘十年来的感慨是说不尽的,但当前最要紧的还是工作!‘白发书生神州泪,尽凄凉,不向牛山滴’啊!尽管我身体不够好,但只要努力,还是可以做出一点贡献来的。我愿像李纲的诗里写的‘病牛’那样,‘但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳’……”章明见了他那发扬蹈厉的气概,很受感动。后来写了一篇有关萧殷的报告文学《老牛羸病犹奋蹄》,两万余字,载于《芙蓉》1981年第4期。在《芙蓉》刊登章明的这篇文章前,编辑认为弘征所刻这一方“不辞羸病卧残阳”闲章的内容恰如其分写出了萧殷的精神面貌,于是征得萧殷同意在发表文章的同时配发了这一方闲章。

萧殷请弘征刻的这两方闲章就是他高贵人品与情操的真实写照。

难怪弘征在接到“师命”后心潮澎湃。他在给萧殷的信中说道:“闲章中‘不辞羸病卧残阳’及‘未宜轻屈平生膝’两句感人肺腑,启人深思。”

这两枚闲章,弘征经过与萧殷几次书信交流修改后才完成,可见师生两人对此两方闲章的重视程度。

1937年出生的弘征,比起1915年出生的萧殷小了22岁,两人并非传统意义上的师生。然而弘征一直恭恭敬敬地称呼萧殷为自己的老师,言必称“殷师”与“尊师命”。他曾在给“殷师”的一封信中说道:“廿几年前,当我还是少年时,您就是我最尊敬的老师了。您那许多和后辈们谈创作的论著,是那样使人感到亲切,宛如面聆请诲,那一滴滴富于营养的甘醇乳汁,至今仍沁在我的心头。”

弘征在《小楼长忆坐春风》一文中生动记录了第一次到广州梅花村35号拜见他敬仰的老师萧殷的情景:

“我第一次到这座小楼来拜见他已是1978年春,正跨不惑之年。但在萧老心目中,我仿佛还是20世纪50年代初在读了他的《与习作者谈写作》后写信向他求教的小伙,仍然是一个‘文学青年’。”

“十年动乱的灾难岁月折磨着他,那时,他的身体已经相当羸弱,为了不使老人过于劳累,我原先只打算问候之后就告辞的。但一见面,萧老的话就像喷泉一样地涌出来……茶沏了一壶又一壶,第一天、第二天……每当我担心他太累而起身时,他总是说:‘不要紧的,再坐一会儿……’”

“由于在这之前他曾在信中嘱我为他刻几方印章,我去时便刻了一方带去。以致,我们最先不是谈诗,而是谈篆刻和书画……他学过素描,临过古画,书法隽秀,尤其对传统的中国书画有非常精辟的见解。”

自从1978年弘征第一次与萧殷见面以来,弘征每次到广州,都必定要去梅花村萧殷的住处,短短五年半的时间有30次之多。

萧殷对这位“文学青年”十分关爱,曾鼓励弘征把写过的诗歌收集整理结集出版。萧殷对弘征的诗歌的挑选与修改提出了非常具体的意见,最终弘征的诗歌以《浪花·火焰·爱情》为名出版,萧殷为该诗集写了热情洋溢的序言。在序言的开头,萧殷提到了他们之间的交往:

“多年来,我经常和文学青年们聊天,弘征(衡钟)同志是其中之一。他每次来广州,总爱到我的小楼来,面对尘嚣车扰的阳台,提出些问题要我回答或征求我的看法——更多的时候是书信往返。他的爱好很多,我们谈话的内容也非常广泛:谈诗、谈小说、谈金石书画……”

萧殷对这位学生也十分信任,在短短的五年半中,萧殷的多部著作如《谈写作》《给文学青年》和《创作随谈录》都先后交由弘征在湖南人民出版社和湖南文艺出版社出版。

萧殷与弘征因对文学与治印的共同爱好而成了忘年之交。在短短的五年半中,两人之间的通信来往现在保存下来的有80封。

弘征曾经为众多的广东的作家艺术家治印,在《现代作家艺术家印集》中就收集有为萧殷、秦牧、廖冰兄、杨之光、黎雄才、关山月、芦荻、林墉等20余人所刻的印章。

1983年8月31日,萧殷走完了人生68年的历程。悲痛欲绝的弘征特地赶到广州参加了追悼会,送恩师最后一程。

弘征的《小楼长忆坐春风》一文的结尾可以作为这段师生情谊的结语:

1983年9月10日我赶到广州参加完追悼会的那天下午,又恋恋地来到梅花村那幢殷师以前住过的小楼下徘徊。只见一片未经清理的工地,迎面是一幢幢刚建和正在修建的高楼,陈旧的小楼被困在当中,令人倍觉凄怆之感。我久久地伫立在那儿,仿佛萧殷师还住在上面。是呀,就从右边这座沿墙的露天梯拾级而上,一摁电铃,顷刻,就听到老人轻细而急促的脚步声了。然后,我将带来的湘江之滨大家对他的问候、几本我们社新出版的书、一方我为他新刻的印章……奉上,他将书一本本地翻开,把印章看了又看,喜笑颜开。我们沏上一壶浓茶,“谈诗,谈小说,谈金石书画……”他切开甜橙,剥了香蕉,生怕我没有吃够。陶萍同志走来,见我们谈兴正浓,笑笑又走开……然而,理智告诉我:这已经再也不能成为现实,敬爱的老师已经与世长辞!我刚刚已经向他的遗体告别,他静静地躺在那儿,周围被鲜花簇拥着,无数的花圈、挽辞,许多流满泪水的脸……一切都告诉我,萧殷师已经不在这座小楼,也永远不会再来了。

这座陈旧的小楼夹在高耸的新楼之间,看来很快就将会拆除,被新的建筑物所替代……

但一座记忆中的小楼,将永远耸立在所有登过这座小楼的“文学青年”“文学中年”的心坎,是永远也不会被拆除的。