伟大的十月革命胜利震撼着世界,李大钊首先热情歌颂“这新纪元的创造”,他在1918年《新青年》上发表了《庶民的胜利》《布尔什维克主义的胜利》等文章,引起了反响。而最早真实而又具体地介绍俄国十月革命后实况的是瞿秋白。1920年10月16日,他作为《晨报》的特约记者离开北京,奔赴俄国考察写作了《饿乡纪程》和《赤都心史》。《饿乡纪程》记录了他自中国到俄国一路上的见闻经过、具体事实,以及内心的变化起伏、思想建设。《赤都心史》记录了瞿秋白到莫斯科之后的所闻所见、所思所感。这两部著作,记录了一个“东方稚儿”成长为一个无产阶级先锋战士的思想发展历程。

深厚的文化底蕴

瞿秋白出生在一个书香世家,瞿氏“祖孙、父子、叔侄,世代科名”,“无瞿不开榜”,“相继为士大夫者十余世矣,诗书之泽如此绵远,亦人家所难能而不可必得者也”。瞿秋白自幼便受到正统的古典文学的教育,家庭给予他很深厚的影响,书香的氛围也塑造了他上下求索的勇气。父亲瞿世玮擅长绘画、剑术、医道,生性淡泊,不治家业,寄居叔父家中,经济上依赖在浙江做知县的大哥瞿世琥的接济。他的母亲对旧学也颇有根底,所以瞿秋白自然而然地有着较为深厚的古典文学底蕴,在文字上也是才气卓然。

不仅对文学充满兴趣,瞿秋白涉猎十分广泛。羊牧之在《霜痕小集》里写道:“(秋白)在中学时除钻研正课外,已开始读《太平天国野史》《通鉴记事本末》、谭嗣同的《仁学》、严复的《群学肄言》、梁启超的《饮冰室文集》……枕头边经常乱堆着《杜诗镜铨》《词综》等。……他读书很多,有一次到我家来,吃饭时对我说:‘我们做一个中国人,尤其是知识分子起码要懂得中国的文学、史学、哲学。’”李子宽在《追忆学生时期之瞿秋白、张太雷两先烈》一文中回忆道:“惟《庄子》除秋白外,他人皆不易无师自通,亦惟秋白能独立思考。”瞿秋白读的书广而博,在他的思想体系中,既有儒家思想,同样有道家老庄思想,此外瞿秋白也看佛学,思想体系也会有佛学的影响。

虽然出身于名门贵族,但是辛亥革命后,伯父瞿世琥弃官闲居杭州,停止对瞿世玮一家资助。瞿秋白家陷入经济困境,搬到城西庙沿汀瞿氏宗祠居住,靠典当、借债度日。瞿秋白也因为交不起学费而辍学。瞿秋白在《多余的话》中写道:“我虽然到了十三四岁的时候就很贫苦了;可是我的家庭世代是所谓‘衣租食税’的绅士阶级,世代读书,也世代做这一点,与‘奉儒守官’的杜甫是极其相似的。”

1916年2月瞿秋白的母亲因贫自尽,一家零散,父亲只能以教书维持生计,家人各自投奔亲友。这引起了瞿秋白对于社会人生关系的痛苦思索,他后来执教于无锡江陂国民学校。于1916年12月到了武昌投奔堂兄瞿纯白。

赴俄前的思想准备

1917年春,瞿秋白入京,原本要报考北京大学,但因付不起学膳费,参加普通文官考试未被录取。后考入外交部“不要学费又有‘出身’”的俄文专修馆,学习俄文。俄文专修馆的教材是普希金、托尔斯泰、屠格涅夫、契科夫等俄国著名作家的文学作品,瞿秋白继而对俄罗斯的历史、文学、哲学等产生了深厚的兴趣,这对他的最初政治思想和文艺观念产生了影响,此外还扩大了他的视野,让他了解到俄国当时的情况,对他奔赴俄国的采访打下了很好的基础。在俄文专修馆读书期间,瞿秋白在《新中国》第1卷第5号上发表了他的第一篇译文,托尔斯泰的短篇小说《闲谈》,他和朋友们开始了对俄国文学的翻译。1919年11月,他和一些朋友创办《新社会》旬刊,他是这个旬刊的主要编者和撰稿者之一。创办这个刊物的目的是十分明确的,在发刊词中写道:“现在创刊这个小小的期报——《新社会》的意思就是想尽力于社会改造的事业。”他在《革新的时机到了》一文中,更是大声疾呼:“革新的时机到了!中国人若是能趁着这个时机,极力奋斗一下,非但中国自身有无穷的希望,就是对于世界也有极大的贡献。”他在《新社会》上发表的文章,主要是研究和宣传劳动问题、社会运动和社会主义。他揭露旧社会的种种罪恶,主张从根本上改造中国。他当时对于马克思主义学说就做了一番研究,并且相当赞同用社会主义的方式来改造中国社会了。他把当时在中国流行的社会主义的各种流派研究比较了一番之后,说,“我以为历史派的——马克思主义派直接运动(是)不可少的。……我想这是比较普遍的、较易进步的方法,不至于像办新村办不好,仅仅是新式理想的桃源。”(《读〈美利坚之宗教新村运动〉》)但是这个刊物在1920年5月就遭到禁止了。原本的刊物被禁止之后,瞿秋白又和《新社会》的同仁合作办了一份《人道》月刊,但是由于成员之间思想的分歧,这个刊物只办了一期就停刊了。

1920年5月,瞿秋白任俄专学生会代表,做了“政治领袖”,组织同学群众去参加政治运动。郑振铎在《记瞿秋白同志早年二三事》中写道,“我们这一群代表着‘俄专’‘汇文’和‘铁路管理’的便在一起,成了一个小单位,主要的原因是平时见面多,比较熟悉,因之,在开会、活动时也就常常在一起了。秋白在我们之中,成为主要的‘谋主’,在学生会方面也以他的出众的辩才,起了很大的作用,使我们的活动正确而富有灵活性,显出他的领导的天才……”在京城形势严峻的时刻,瞿秋白、郑振铎等始终坚持斗争,毫无畏惧,机警应对当局的迫害。“秋白是很机警的,曾经被一个走狗跟踪了半天,跟上了电车,又跟上了人力车,但他转弯抹角的兜圈子,终于甩掉了那个狗子。自此之后,秋白的行动显得更小心了。”(郑振铎《记瞿秋白同志早年二三事》)为着社会主义的最终理想的兴趣,瞿秋白加入了李大钊创立的马克思学说研究会,思想倾向更明显地靠近马克思主义了。同年,他应北京《晨报》之聘启程赴俄任通讯员。

为何取名《饿乡纪程》?

根据瞿秋白自撰的《饿乡纪程·附记》说明:“篇中所写,原为著者思想之经过,具体而论,是记自中国至俄国之路程,抽象而论,是记著者‘自非饿乡至俄’之心程。因工作条件的困难,所以到1921年10月方才脱稿。此中凡路程中的见闻经过,具体事实,以及心程中的变迁起伏,思想理论,都总叙总束于此(以体裁而论为随感录) 。”

十月革命刚刚胜利的俄国并非是一片和平的景象,当时多有亲朋好友劝诫瞿秋白不要去俄国,奔赴兵荒马乱、内外交困的俄国,被认为是走入绝境。但是中国的状况在瞿秋白看来已经是“阴沉沉,黑黝黝,寒风刺骨,腥秽污湿的所在,我有生以来,没见一点半点阳光——我直到如今还不知道阳光是什么样的东西——我在这样的地方,视觉本能几乎消失了;那里虽有香甜的食物,轻软的被褥,也只值得昏昏酣睡,醒来黑地里摸索着吃喝罢了。”在他看来,俄国却是能带来希望的所在,他在《饿乡纪程·跋》 中写道:“20年来的盲求摸索不知所措,凭空乱舞我的长袖,愈增眩晕。如今幸见心海中的灯塔,虽然只赤光一线,依微隐约,总算能勉强辨得出茫无涯际的前程。”瞿秋白是经过五四运动洗礼的作者,他将作品取名为《饿乡纪程》正是要舍弃这“乌沉沉”的“黑甜乡里的美食甘寝”,往“饿乡”去,“为大家辟一条光明的路”来。

王统照评价说,“我同我的朋友,有二年多没有见了。他那个怯弱的身体,竟然有大无畏的精神与魄力,居然敢在1920年危险的时期中,向人人视为畏途的苏维埃俄罗斯大踏步走去。而且他那一走,抱了深苦的绝对入世观,却用超越的出世观的烛光引导着走去。”

1920年10月15日晚,也就是瞿秋白离开北京赴俄国的前一天晚上,耿济之、瞿菊农、郑振铎、郭绍虞等人(他们都是1921年1月成立的文学研究会的发起人)来为瞿秋白送行,瞿秋白特意对他们提到了这一典故:“……清管异之称伯夷叔齐的首阳山为饿乡——他们实际心理上的要求之实力,胜过他爱吃‘周粟’的经济欲望。——我现在有了我的饿乡了——苏维埃俄国。俄国怎样没有吃,没有穿……饥,寒……暂且不管……他始终是世界第一个社会革命的国家,世界革命的中心点,东西文化的接触地……”(《饿乡纪程》第五章)

瞿秋白这里提到的,其实是《史记·伯夷列传》的典故,殷商时期的小国家孤竹国的国君想要将王位传给自己的小儿子叔齐,但是叔齐却认为王位应该国君的长子伯夷继承。伯夷认为自己不应该违背父亲的意愿,应当听从父亲的命令,于是便离开了这个国家。等到国王死后,叔齐仍然觉得自己继位不符合礼法,也离开了国家。周灭商后,伯夷、叔齐耻于吃周朝的粮食,于是就在首阳山采薇,最后饿死。瞿秋白在对友人的谈话中使用这一典故,无疑是要强烈表达他那信仰社会主义的热烈而坚决的态度。

历史影响

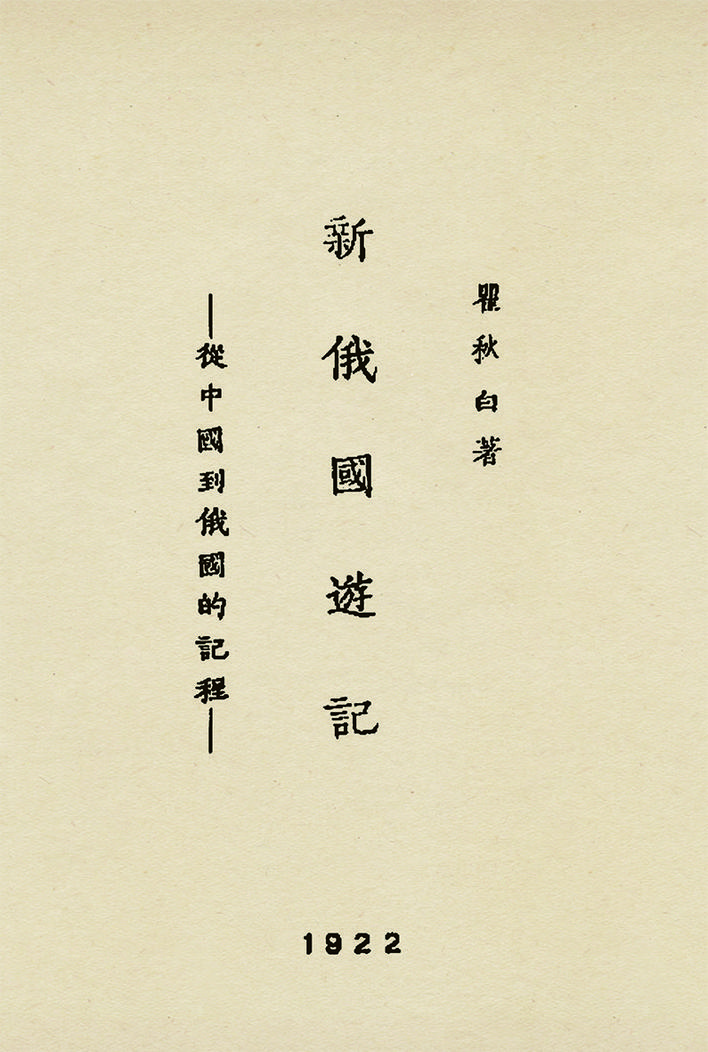

《饿乡纪程》由郑振铎编入“文学研究会丛书”出版(1922年9月,商务印书馆)。茅盾当时在商务印书馆编译所工作,他后来回忆《饿乡纪程》改名为《新俄国游记》的经过:“这两部书(《饿乡纪程》《赤都心史》)的原稿,是瞿秋白尚未回国时由莫斯科寄来的。当时我觉得这两部书稿的书名是一副对联,可以想见作者的风流潇洒。然而商务印书馆却觉得《饿乡纪程》书名不好,改题为《新俄国游记》,便落了俗套了。”茅盾曾评价道,“对于出身于本世纪初旧社会里经历过大半生涯的知识分子,《饿乡纪程》会给予很大的启发。这也许是我个人感受。但我确是先从《饿乡纪程》认识了秋白同志,而且是在这基础上发生了我对于他的尊敬和钦佩的。”

王统照于同年10月24日写书评介绍《新俄国游记》,并在他编辑的中国大学《晨光》杂志上发表。文章刊于“书报批评”栏,文末署名“剑三”。这篇书评被学界视为“最早认识和正确评价瞿秋白这一名著的好论文。”王统照提出,“我以为由这本游记可以得到两种教训”,其一是“一个悲勇少年的人生观念的自述”,其二是“在游记中最赋有感动的文学兴味的作品”。这两点确实点明了《饿乡纪程》这部作品的意义。

毛泽东高度赞扬瞿秋白:“在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。”1955年,中共中央把瞿秋白的骨灰迁葬到北京八宝山烈士公墓。2006年,在瞿秋白就义的地方福建长汀,竖起了“瞿秋白烈士纪念碑”,建起了“瞿秋白烈士纪念馆”。瞿秋白是一座矗立在中华大地上的永恒丰碑,他兼具政治家、文学家的双重素质,为传播马克思主义思想、党的思想理论,为探索中国革命道路做出巨大的贡献。