2020年3月,疫情隔离期间,几乎所有的工作都转到了线上,一种好久没有出现过的虚无感缠绕住我,无论是身体还是精神都陷入了前所未有的倦怠里。令我恐惧的是,这次的虚无感,已经无法再用阅读、写作和看电影去对抗了。

一位朋友建议我换一种思维方式,试着去写写剧本,他大致和我聊了下手头的项目,要我挑选一个喜欢的题材。我拒绝了他的好意,在一个电影项目里,如果我不是投资人,不是导演,只是作为一个编剧出现,面对的将是各种指向性模糊的修改。

我决定写小说。

我鼓励自己,就工业属性而言,小说创作可以尽可能地不受干扰,保持出发时的原状。

等真正动笔之后,我才发现之前评论性质的写作经验,对于小说创作全无用处。写了两个开头,给朋友看,都说看不懂,他们很客气地回我,“什么乱七八糟的”。我只得放下笔,翻出几本小说,先研究中篇小说和短篇小说在字数上的区别,再看怎么分章节,怎么过渡,怎么写对话。

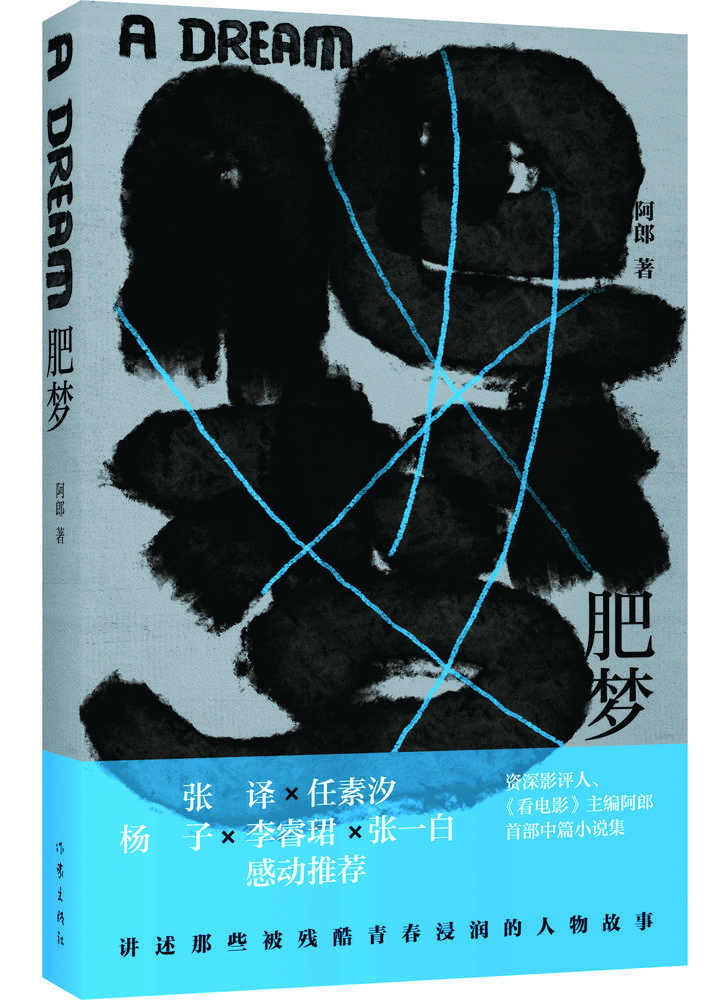

1 《肥梦》是我的第一部中篇小说集,收录了《如山》《过五关》《毕业生》《正月初六》《肥梦》五个故事。

在这五个故事里,我想像描写一个英雄那样去描写一个小人物。

既然抓到了小说这个放大镜,我就想在一个庞大的公共语境下,去尽可能地注视那些平凡的、渺小的,甚至是卑微的生命。我想知道在这些被定义为黯淡无光的生命背后,有没有如流星一样闪耀的瞬间。

我写《如山》里的老姨夫,就是因为在一个东北小城,我看到过一个骑着一辆三轮摩托轰隆隆驶过的老人,一条80年代式样的针织围脖,如旗帜一样,在身后飘得老长。听说他曾经是一个万元户,现在他全部的家当就是这辆摩托车。

我一次次地去想象,他自己会如何看待,他过去在公众语意上所获得的成功,以及他现在被普世价值所定义的失败。

我写他年轻时,努力想要买一辆摩托车,在人生的后半程,他获得了一辆摩托车,但人们说他活得窝囊。与之前的财富相比对,他买一辆摩托车的理想,是被人轻视的。我想写他为了迎接最终的失败而努力的成功,写他被人轻视的很像是失败后的快乐。

在《毕业生》里,我想写刚刚毕业的大学生,尤其是农村生源的大学生,在不包分配政策出台后的错愕。我想写他们努力攀爬,以为终于踏上了黄金梯凳,可最终发现一脚踏空后,那些形状不明的惊恐,手脚并用的挣扎,以及埋伏在命运深处无数偶然中的必然。

我曾经看到过一个据说很刁钻的女人,打扮得干净、得体,气质高傲,不大说话,和邻居、同事关系紧张,就连结了婚的孩子都不大来看望她。大家说她是上海知青,一直把自己当上海人,把生活了大半辈子的东北,当成异乡。我给她取名叫邱若水,我觉得,这样的人应该有这样好听的名字。而她的命运,应该配不上她的名字。我想在烟熏火燎的污垢里,写下她史诗般沧桑的一瞬。

我不是一个勇敢的人,只有在小说里,我才敢走到他们面前,递过去一个橘子,一起抽一根烟。我不知道如何开口说第一句话,我怕一开口,现实的烟尘就会乘虚而入,我怕打扰他们独立而高贵的王国。何其有幸,我看到了他们把梦想当作武器,与现实战斗时迸溅出的火花。

我在小说里找到了同类,在汉语的森林里,我们是自由的,可以如小兽一般依偎。

电影总愿意去眺望伟大,文学还可以注目渺小。电影热衷于歌颂成功,文学有机会去书写失败。我想知道,当生命和命运不再作为一个名词,而是作为一个不可逆的动词之后,还有哪些可能。

2 在这五个故事里,我想像描写一个英雄的成功那样去描写一个小人物的失败。

这是一个被成功学诅咒了的世界。一股巨大的吸附力,如割草机一样,将现实修剪成形状齐整的人工景观。成功,是整齐划一的追求,不同,被定义为一种危险行为。在这场荷尔蒙飞溅的狂欢里,语言迅速变异为最不可信的物种,它们一次次显示了将膨胀的欲望涂抹成闪光的理想的能力,在各种论坛上、公众号里、话筒前、PPT上开出罂粟一般妖冶的花朵。

这时候,我相信文字是忠诚的,它帮助那些还愿意相信本质的人,穿过红毯、名牌、红酒、IPO的丛林,抵达陆地,并得以站在社会基础之石上。我倚靠在文字上,写一个在人们嘴里一直被称赞的好学生,如何用一己肉身撞碎了这种经验池内的好。我知道,在人们嘴里“谁家的日子不都是这么过的”“老师家长不都是为了你好”这样的世俗语境里,有人挥舞少年还依稀尚存的勇气,选择不那么活着。

我想写在循环往复的庸常里,一个少年慷慨悲歌的战争。

在形而下的目的变得空前正义的时候,我想写一个寄居在形而上的目标里的灵魂,如何力战而竭。他狼狈不堪的样子,为这个世界的多样性,再留下一个孤独的样本。

在《过五关》里,我写了一个渣男的故事,在妻子生病期间出轨,再婚时又抛弃情人,选择“一个黄花大姑娘”结婚。我写他的众叛亲离,“死了老婆,都过来夸;娶了老婆,都过来骂”。写他被网友人肉搜索,寄刀片。在这些鸡飞狗跳的间隙,我留下一些痕迹,让读者可以和我一起看到,在每个人都觉得获得了话语权,然后去忙于捍卫一个公共的生存公式时,还可以听到那些个体的、细微的碎裂声音。我给他起名叫陆辰,他在小说里问,“我做错了什么?”

我喜欢绕到事物的背后,看它们不为人知的样子。这个世界太热闹了,争先恐后地创新,敲锣打鼓地发家致富,声嘶力竭地制造新名词。我想拨开这些杂草,找到一个可以躲避的地方,发现一些蛛丝马迹,认识一些微不足道的同类。

就像在《正月初六》里,我站在邱若水遗体前,发现她床单上的花,就是她小时候照片背景里的花,就是她的故乡上海市的市花。我确认,有一些转瞬即逝的瞬间,更接近真相。

电影有公式遵循,文学需要突破。电影是现实主义者成功的合唱,文学是理想主义者失败的哀鸣。

3 我的五部小说,都站在现实里。中国正在进行城镇化建设,其规模和速度,在人类历史上前所未有。“故乡”两个字,已经无法盛放农耕文明和城市文明错身交换时复杂的情绪了,我想在空间城镇化的同时,记录心灵城镇化的若干瞬间。我想跳脱于生活,去看生命的形状,跳脱于时间,去看时代的起伏。

在《如山》里,我写父亲和老姨夫魔幻般的命运,更想写无数翻滚的时间汇聚而成的那个时代。我想写汹涌的时代浪潮里,两条微不足道的溪流。他们在当时做出的无数决定,后来构成了那个叫命运的东西。

我想知道,站在时间里回望一个人的命运时,那些慎重而本能的选择,按照某一逻辑重新串联在一起后,会构成怎样一条无法预知走向的曲线。

从1978年中国恢复高考,到我开始小说创作的2020年,中间仅仅隔了42年,一代人的时间还没过去,可这代人已经经历了过去几代人都无法想象的巨变。一个西方社会需要上百年才能完成的演变,在中国仅仅42年就完成了。一个人得有多灵活的身段和多粗大的神经,才能一直站在风口。

我想写在那些汹涌的巨变中,一个愣神,就被离心力甩开的人,他们愣神的样子。

我不想将这一切往奇观方向上拉扯,我想写他们挣扎的样子,又渺小又壮阔。我想写无数人的命运,汇聚在一起,成为翻滚的时代河流时,那些看似不可预知,其实早在一开始就写好了结局的走势。我相信,这个世界上的很多事都是由偶然和必然拧结在一起,直到现在,我还相信事物的走向是那些必然的元素在起决定性作用,比如更接近我们精神原点的正直、勇气、善良和爱。

我也知道,我笨拙的文字,配不上我的野望,如有冒犯,在此先行说一句抱歉。汉语博大源深,我尽可能地让我的主人公能够体面地栖居在我的文字里。

我一直都知道,我不是小说的作者,我只是一个采撷者。时间才是动手书写的人,怀抱着这个时代所有的秘密。