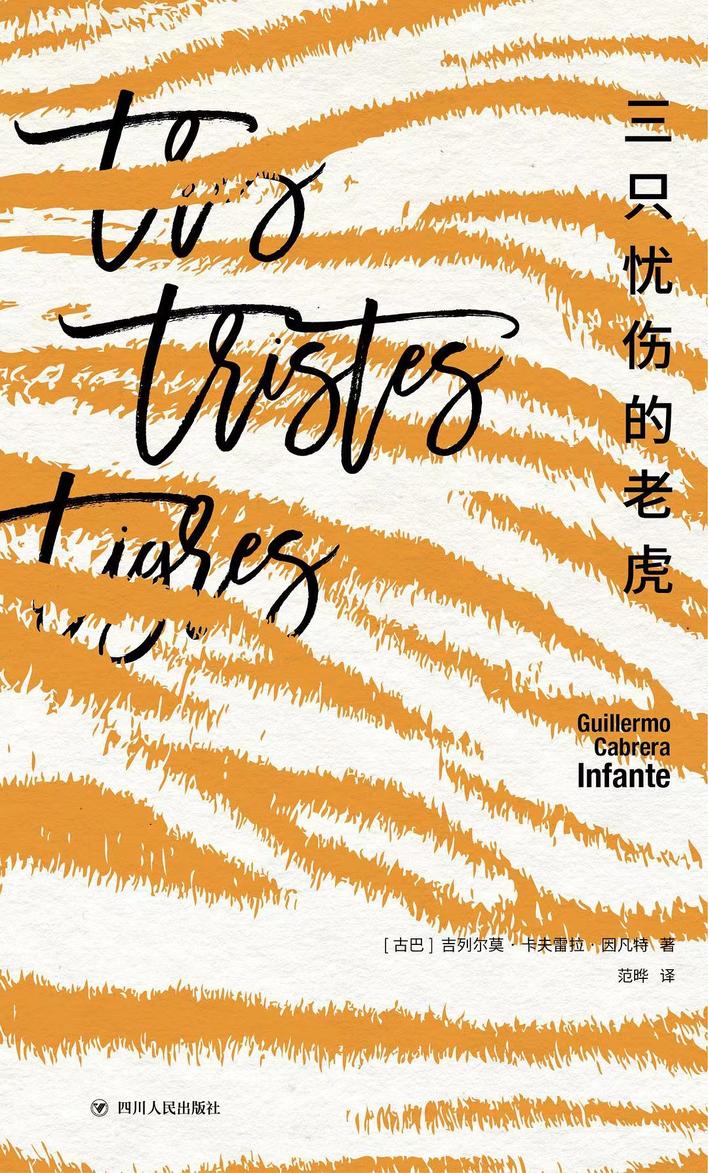

“本书用古巴语写作、也就是说,用古巴的各种西班牙语方言来写,而写作不过是捕捉人生飞舞的尝试。”吉列尔莫·卡夫雷拉·因凡特(Guillermo Cabrera Infante)在《三只忧伤的老虎》的第一页,写下了提示说明,“书中有些部分比起阅读更适合聆听,念出声来是个不坏的主意。”

有经验的读者可以很快领悟到,《三只忧伤的老虎》是一本难以翻译的书。口语,方言,多重声音,任何一位致力于此的作家或诗人,都会让远在异国的翻译者陷入困境。仅仅是这个看起来很普通的标题,tres tristes tigres(三只忧伤的老虎),就已经让译者烦恼不已,不得不放弃了绕口令的俏皮意味,更何况此后众声喧哗的哈瓦那夜场大戏。

这又是一个译者的不可能之任务,翻译必然会损耗此类文学作品的能量。然而,因凡特的能量足以支撑起这种消耗,只要译者敲打出合适的洞口,这股能量便会穿墙透壁呼啸而来,正如书中开篇“序幕”中主持人的开场词一样:“不需要翻译……不需要言语只要你们的呼喊……不需要声响,只要你们热情的掌声……不要言语只要音乐和欢乐和激情……”因凡特在此书中构建的,是一个无限环绕的回音壁。

巴赫金借自古典乐的“复调”概念,在这里要升级成千禧年的电子混音。因凡特穿行在哈瓦那的夜晚,采集了各种各样的人声,然后设计结构、调配音质,制作出了一场专属于哈瓦那夜晚的俱乐部大秀。译者范晔在这里做的工作,可以理解成一种细致的转码,在充分动用汉语音形义组合变化的基础上,让因凡特的电子乐在中国音响中播放出来。这是一种再创造,而汉语的弹性得以充分体现。比如,用“资道”代替有口音的“知道”;比如,将汉字的部首拆开,以展现原文的绵延;比如,用“刘别谦”替代“莫索尔斯基”,因为后者在西文中与“谦虚”谐音, 而这种谐音在汉语中只能换一种方式呈现。如此种种,都是细致的转码,一步不到位,就是失却音乐的细节。

有人说阅读《三只忧伤的老虎》是困难的。最大困难或许不在于缺乏情节,也不在于突破常规的语言,而是因为因凡特并不是讲述故事,而是搭建声音的舞台,这是一种可以追溯到福克纳的演出形式,而因凡特在此基础上,带着古巴人的无所畏惧,玩起了乔伊斯的语义游戏。走进因凡特的俱乐部,你先是会被一阵阵的轰鸣震破耳膜,然后会艰难地在光影与人影、音乐与人声中穿行,试图去找寻一个属于你的位置。最后你会发现,在因凡特的俱乐部里,你不能坐下,只能走走停停,当一个潜行的窃听者,因为只有这样,你才能捕捉到隐藏于暗处的人声,听到属于哈瓦那的秘密。

哈瓦那到处都是秘密。两个小女孩躲在卡车底下,透过窗户发现了闺房秘密。在电话、书信乃至街头巷尾的八卦中,处处都是秘密。在夜店的低声交谈中,在汽车驾驶室里的畅谈中,在人行道上的搭讪中,处处都是秘密。这些秘密不是什么重要的机密,它们琐碎得一如理发店地板上的碎头发,仅仅只是某个人身上微不足道的残余而已。然而,在原始时期,最神圣的秘密就是八卦。否则,在古巴神话里,女子喜坎便不会因为多舌(用椰壳碗捕捉了神圣的埃库埃)而被处死,被做成鼓面以警示世人。在古巴,一个秘密可能无关紧要,也可能会引爆一颗子弹。在因凡特的俱乐部里,轰鸣的电子乐伴随着嘈杂的八卦声,其中还不时响起一两声枪响。有人狂欢,有人死去,有人玩着爱情或者语言的游戏。这就是古巴的夜晚。

在秘密的中心,都有哪些主要演员呢?当然是一群“新潮”知识分子,沉浸在哲学、文学和电影,还有酒精和年轻女孩之中的青年人。他们是摄影师、记者、作家或诗人,还是语言的炼金术师。他们在经历生活,他们在讲述自己。“生活是一种向心的混沌?不知道,我只知道我的生活是一种夜间混沌,只有一个中心就是‘拉斯维加斯’,在中心的中心是一杯朗姆酒加水或朗姆酒加冰或朗姆酒加苏打,然后从十二点起待在那儿……”在这本书里,每个讲述者(如果我们能确证他们的身份的话)都有属于自己的声音和语调,我们能沿着声线摸索到他们的内心。这些年轻的知识分子用知识武装自己,用酒精麻醉自己,用年轻女子的美貌转移注意力。他们有着一个共同的朋友,这个人还未登场就已经因为脑部肿瘤死去,但他的声音却弥散在朋友们的思绪里。他唯一的乐趣就是重新创造语言,他的名字是牾斯忒罗斐冬(Bustrofedon牛耕式转行书写法,一种古代错行书写法)。

谁是牾斯忒罗斐冬?“想象他就仿佛想象下金蛋的母鸡,想象没有答案的谜题,想象螺旋线。他是所有人的牾斯忒罗斐冬,牾斯忒罗斐冬的所有都是他。”他带领这群古巴青年知识分子玩起了语言的游戏。倒错,回文,故意的误读,没有意义的玩笑。牾斯忒罗斐冬是因凡特的另一个分身。从莎士比亚到何塞·马蒂,所有以语言而闻名的人,都遭到了因凡特的调侃;从哲学、文学、音乐到电影,所有人们引以为傲的精神食粮,都被一一拆解,成为游戏的一部分。在全书的中间部分,因凡特以七位古巴作家的口吻讲述了托洛茨基之死。这一部分或许是最理想的文学史书写方式——用属于前辈大师的语言,来重写一个故事。还有什么样的文学史,能够比这样的文学史更精彩呢?因凡特在书中肆意使用英语、法语、德语等语言,信手拈来莎士比亚、普鲁斯特乃至希区柯克,他不否认世界文学是古巴文学的底色,却依然将全书的中间位置留给了古巴作家。因为,这本书归根结底,还是属于哈瓦那。

在这本书里,有知识的青年们掌握了话语权。他们富有,聪慧,自由,并拥有挥洒不尽的精力。然而哈瓦那真正的魔力,则在于那些没有受过什么良好教育的女性。在古巴这样的国家,女性就如传说中的喜坎一样,受到诸多不可明说的限制。因此,她们可能会粗俗,虚荣,怯懦,好管闲事,多嘴多舌。然而,她们的身体里又蕴藏着最可怕也最神圣的自然之力。哈瓦那的女神是“星星雷亚”,一个庞大固埃式的形象,“一种宇宙奇观”。她言行粗俗,极度自恋,满嘴谎言,有点神经质,但有一副好嗓子和一个好灵魂。当她唱起波丽露,自诩文艺、喜好美女的知识青年也只能在对她外表的厌弃中,屈服于她的神秘魔力。书中的其他女子,“古巴”、薇薇安、麦卡雷娜、蓓巴、劳拉,或多或少都带有点她的影子,只是更漂亮一些而已。但美貌以及对美貌的追求,反倒造就了她们的庸俗,让他们成为了被追逐的猎物。

除了当地居民,美国游客也是哈瓦那的一份子。美国人热爱哈瓦那,比爱古巴更多。这里是他们的殖民风光游乐场。于是,在哈瓦那的喧哗中,混入了一对美国夫妇的声音。他们满怀自信来到哈瓦那观光,因为一根手杖,以及自己对“土著”的畏惧,经历了一次不大不小的“惊魂记”。因凡特用两人的视角和口吻记录了这个小故事,而所有听说过“猴爪”(The monkey's paw)故事的读者,或许都能在这个故事里找到一点分量恰好的幽默。阅读这本书最快乐的地方在于,不仅每页都有令人拍案叫绝的妙句,随着阅读的深入,还能不断获得解谜的快乐。这对莫名其妙的美国游客,其实早在“序幕”一章中被主持人点过名字。在一片嘈杂中,线索早已埋好,只等着读者一点点探寻。

这场大秀开始于热闹的俱乐部主持发言,结束于一个疯女人的呓语。疯女人宣告着一个时代的结束。正如麦克白所言:“这是篇荒唐故事,是白痴讲的,充满了喧嚣的吵闹,没有一点儿意义。”这种莫名其妙的安排,正如那对美国夫妇的“乱入”一般,是因凡特的精心设计。这个疯女人是谁?是坐在路边的那个女子?是那个在书中做了十多次心理咨询的不幸女人?不论是谁,她都如同传说中的喜坎一样,是因为无意触碰了真相而疯狂。而只有疯狂的女人,才将哈瓦那的夜幕拉上。