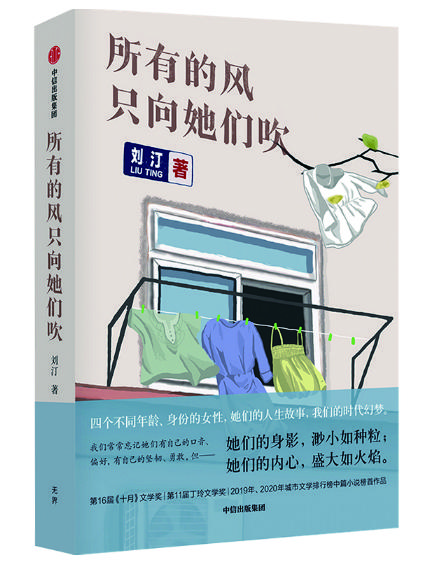

青年作家刘汀新近出版的小说集《所有的风只向她们吹》包含四个中篇小说,每一篇都写了一个跨越城市与乡村的当代女性,她们拥有不同的年龄和身份,同样从乡村走向城市,在城乡之间漂泊奋斗,与生活和命运进行顽强的抗争,当“所有的风只向她们吹”,她们身上爆发出感人至深的强大的精神力量。作者虽然用中国传统文化中极具象征意义的“梅兰竹菊”分别给人物命名,但是四个人物尹雪梅、苏慧兰、何秀竹、魏小菊身上又表现出与“梅兰竹菊”相离相悖的复杂性格,小说人物在重新定义“梅兰竹菊”。

当然,这仅仅是切入小说的一个维度,性别也是如此。在他看来,虽然性别是一个先在的立场,但“人”比性别更先在,从某种意义上来说,这部小说集是“她们”的故事,更是我们每一个人的故事,“她们”比我们想象的要更开阔、更广大。正如批评家李敬泽所说,“面对人物,作者其实并没有特意去注意性别,他首先把‘她’当成一个人,一个丰富的、独特的人。这本身就是最大的尊重,也是文学对于人的最大尊重。”

“她们随着我的写作一点一点清晰起来”

李英俊:《所有的风只向她们吹》讲述了“四姐妹”的故事。什么时候开始写的?最先写的哪一篇?

刘 汀:这部小说集从四年前就开始写了,前前后后写了近三年时间。最先写的是《魏小菊的天空》,然后是《人人都爱尹雪梅》,接着是《何秀竹的生活战斗》和《少女苏慧兰》。

李英俊:女性故事系列并不陌生,比如作家毕飞宇的“三姐妹”系列等。你的这个系列是何时开始逐渐显形的?

刘 汀:毕飞宇老师的“三姐妹”系列已经是当代文学中的经典了,我还达不到那个高度,但写作的初衷确实是想构成一个系列,等写到第二个人物尹雪梅时,则确定了要写四个人物。第一,当然是因为借用了“梅兰竹菊”这四个意象,第二则是她们已经囊括了我比较熟悉的女性形象,如果让我去写更年轻的“00后”,我了解得太少,不敢下笔;而年纪更大一些的女性,她们的历史感更厚,但当代性似乎没那么强,我会放在另外的作品中去写。

李英俊:最终完成这个系列达到了你的写作初衷吗?

刘 汀:应该说基本实现了我的想法,只是在开始写之前,我只知道自己要往哪个方向走,并不清楚这几个女性会有怎样的人生,她们是随着我的写作而一点一点清晰起来的,就像洗印胶片照片时,人影从底片中逐渐显现。

李英俊:从男性作家的角度塑造女性形象的难度是什么?

刘 汀:性别虽然是一个先在的立场,但“人”比性别更先在。我只是以自己的观察、认知和理解,讲述几个人的故事。如果说有困难的话,只在于我是否真的相信笔下的人物,是否能像描述一个真实存在的人那样去讲述她们的喜怒哀乐、悲欢离合。只要找到这种信任感,她们就会向你敞开心扉,袒露她们全部的命运和秘密。

小说人物在重新定义“梅兰竹菊”

李英俊:四个小说都以人物名字命名,而且,让人很自然而然想到极具象征意义的中国传统文化符号“梅兰竹菊”,如此直接命名有什么特殊含义?

刘 汀:最初的想法是借用中国传统的“梅兰竹菊”这几种花草意象来形成一种整体感和结构性,当然这四种花草本身所具有的文化属性也或多或少地附着在这四位女性身上,但我还想说,到现在读者还没有注意到我在小说里埋下的一点伏笔,那就是四姐妹每个人的性格里,都潜伏着一种反对“梅兰竹菊”这类传统观念的东西,都有“反对的一面”。

李英俊:意象的选取与人物性格有紧密的联系,比如尹雪梅的篇章中多次写到“雪”和“梅花”这两种意象。如果“雪”象征着残酷的现实,那么,“梅花”是不是就代表着尹雪梅一直未能实现的浪漫梦想?

刘 汀:当然可以这样解释,但也可以不做类似的解读,就像我刚才提到的她们性格中的“反对的一面”。其实对普通人来说,他们对文艺青年、知识分子说的那个所谓的“梦想”,有着另一套感受和表述方式。但是,每个人心里一定都存有一种超越现实生活的“念头”和“想法”。有时候,它是种子,寻找着适合生根发芽的土壤;有时候,它是火把,把这些“怀揣火焰”的人燃烧;更多的时候,它只是一种未曾表述出来的“感觉”。我的写作一定程度上让这种感觉更加确切一些,所以对尹雪梅来说,“梅”只是一个符号,她借用这个符号,但绝不受困于这个符号,相反,她在重新定义这个符号。另外三个人物也是如此,作为作者,我非常愿意说这一点是这几个小说人物的“立身”之处。

李英俊:“意象”似乎也在你的叙述暗流里“标明”了人物与命运抗争的巨大努力,呈现出此种意象代表的某类品格?

刘 汀:就像前面提到的,这四种花草自身的品格在一定程度上帮我塑造了四姐妹的品格,同时得益于“梅兰竹菊”所具有的整体性,她们也可以相互比照、阐释。但是我也不太愿意把这四个女性仅仅对照为四种植物,她们显然要复杂、丰富得多。比如何秀竹,我个人觉得她并非像竹子那样宁折不弯,相反,她其实有非常柔韧的一面,能够随时调整自己的生活姿态。即便一定要用“竹子”去比对,也应该用竹子的一生,从小小的竹苗到竹笋,再到长成的竹子,不同的阶段同样有着不同的形态和状态。

“觉醒”或许只在个体意义上成立

李英俊:小说中的尹雪梅心灵手巧,会做各种面食,还会跳舞,会十字绣。“人人都爱尹雪梅”其实是人人都离不开尹雪梅。她的身上背负了来自“他者”的太多“责任”和“重担”,小说结尾部分,她才尝试着去追寻自己的生活。何秀竹对生活的抗争也始终围绕“家庭”这一主题。而魏小菊和苏慧兰,似乎更多围绕“自己”,有着更强烈的自我意识。《少女苏慧兰》结尾写道:“她自己终于不再是一个少女,甚至不再是女人,而成了一个人。”你如何看待人物身上的这种变化?

刘 汀:四篇小说确实隐含着一个具有共同性的思考,即人在什么情况下、如何意识到和如何成为他自身。但是这个思考必须排在文学性的后面,不能“喧宾夺主”,因此在写作过程中,“四姐妹”经常冲破我前期所构思的范围,努力走出自己的路子。也就是说,她们自己内心都隐藏着“变化的力量”,我曾在《人人都爱尹雪梅》的创作谈里写到,每个人在成年后,都需要“重新诞生自己”,这一次的诞生不是来自于母亲,而是自己破壳而出。

李英俊:从代际角度来看,从“50后”尹雪梅到“70后”何秀竹,再到“80后”魏小菊、“90后”苏慧兰,小说人物身上的这种变化实际上也是一条明显的“觉醒”脉络。

刘 汀:四个年龄段的女性,基本囊括了我在这个写作阶段比较熟悉的四代女性,这也源于对系列小说的整体考虑。至于她们的“觉醒”,倒不是从年龄上传承的,还是她们自身,也就是说她们每个人单独拿出来都必须是成立的。

李英俊:你在什么时候突然嗅到了“觉醒”的气息?

刘 汀:“觉醒”是一个非常老的话题,从百年前鲁迅写《娜拉走后怎样了》开始,中国人一直处在“觉醒”的过程中,我只是在当下的语境下塑造了几个人物形象。另外,我还想补充的是,我们天然地把“觉醒”想象成一个具有“进化论”色彩的词,其实不太准确,应该让它回到中性状态,或者说,“觉醒”未必都是世俗意义上的积极、正确、进步,它或许只在个体意义上成立。比如魏小菊,她的所谓“觉醒”里包含着非常复杂的东西,不能用好和坏、先进和落后这种二元的思维去看待。

“文学帮我们框定、截取、认识、理解茫茫人海中的某一个人”

李英俊:“四姐妹”一直在城乡间漂泊游荡。寻求属于自己的生活是艰难的,小说结束后,你觉得她们开始过上属于自己的生活了吗?

刘 汀:我不能说她们过上了理想的生活,只能说她们比之前多了一种可能性,可能性赋予了一定的选择权,至于她们最终会选择哪一条路,作者无法“越俎代庖”。

李英俊:“四姐妹”的故事折射出当下女性在现实生活中的种种状况和困境,很能引发读者共鸣。不仅因为人物的当下性与真实性,更因为人物面对困境永远满怀希望、热情、美好,这赋予了小说一种强大的精神力量。你觉得人物身上的这种精神力量源自哪里?

刘 汀:人物身上具备的这些特质只能来源于我们的现实生活,无论是从媒体中还是从身边人群中,我们都能看到这样的人。当然,她们或许没有文学人物这么戏剧化的生活,性格也不会如此鲜明,但每个认真生活的普通人,都具有一种感动他人的精神力量。尤其是这两年,因为疫情,有些普通人的行程在流调中暴露出来,我们借此更直观地看到了普通劳动者在经历怎样的艰苦劳作,又怎样在这种劳作中保持着作为人的热情和尊严,从这个意义上说,文学永远无法超越生活,但文学可以作为一双拥有特殊功能的眼睛,帮我们框定、截取、认识、理解茫茫人海中的某一个人。也只有在这个意义上,人类的悲欢才有可能相通。

李英俊:作家、诗人、编辑的多重身份对你的小说创作有何影响?

刘 汀:应该是能让我尽可能多地从其他视角来认识和考虑问题吧。作为编辑我见过无数“原稿”,也经手过很多优秀的作品,我更清楚一个作品摆到读者面前所经历的过程,这帮助我在写作中“不卑不亢”,看清自己的写作道路。诗人身份更像是调节内心和保持语言敏感的训练课,诗能抚慰人心,但对真正的诗人来说,写诗就是用语言“打磨痛苦”。