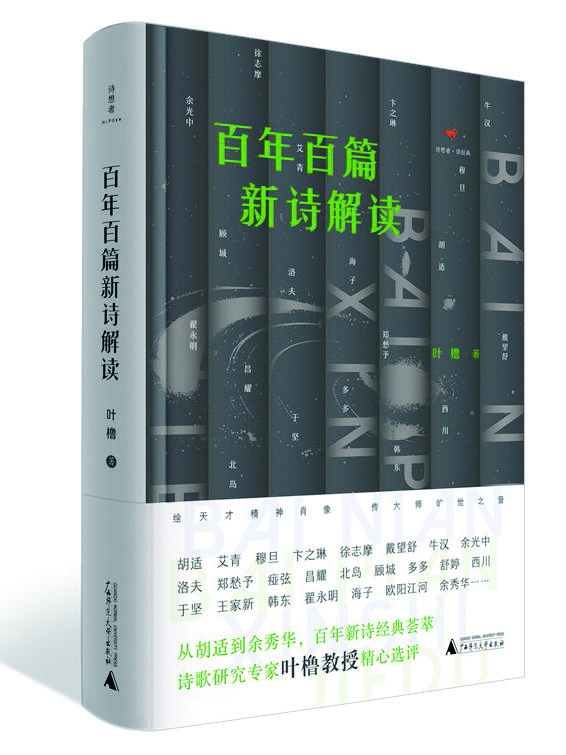

评论家叶橹的新著《百年百篇新诗解读》秉持以心会心的批评姿态,如李健吾所言的“倾全灵魂以赴之”,钩沉文本深处的灵魂声音,深入探究文本的内在“纹理”,采用文本细读的批评方式对新诗诞生百余年来的百首诗进行细致解读,建构出一种独特的批评风格,无疑是批评界一道新的批评风景。

叶橹的诗歌批评是一种以心会心的批评。所谓“以心会心”,这是姜夔在《白石道人诗说》中提出的,他指出:“《三百篇》美刺箴怨皆无迹,当以心会心。”他所提倡的是读者要以自己之“心”会诗人之“心”,这是古代诗歌批评中极为重要的一种诗歌鉴赏理论,强调心灵的共鸣与精神的会通。然而在当下诗歌批评界,“强制阐释”泛滥,诗歌批评的标签化趋向盛行。所谓“强制阐释”,如学者张江所言,“背离文本话语,消解文学指征,以前在立场和模式,对文本和文学作符合论者主观意图和结论的阐释”。在“强制阐释”的批评语态下,不少诗歌批评家动辄强行移植存在主义、结构主义、解构主义、女性主义、后殖民主义等各种理论,理念先行地对诗歌文本进行解读,结果诗被肢解得毫无诗意甚至面目全非,显然无法使读者与作者达成以心会心的共鸣与会通。叶橹的诗歌批评显然不属于这类“强制阐释”,他的批评不是理念先行地受预设观念的主导,没有任何理论的绑架、简单套用,不乱肢解诗歌或硬贴标签,而是李健吾式的赤手空拳,以赤子之心进入诗歌文本,以印象直感为立论依据,读出作者到底想说什么,读出文本中到底透露什么,真正地“以心会心”。如解读林徽因的《别丢掉》时,叶橹探讨其“感情世界的丰富和细腻”“丰富复杂的内心世界”,认为她“自然是有许多隐衷和无奈的”;解读陈敬容的《山和海》时,从“写作时的心态”分析,展露其“内心的呼喊”;分析灰娃的《月亮从大漠滚上来》时,也从“心灵世界”出发呈现其内心感受,认为可以从诗中的“冷风景”窥视到“她内心深处的热”……他深入诗人的内心,探寻其创作的心理因素和情绪渊源。叶橹的诗歌批评均秉持这种批评姿态,通过作品与作者进行心灵共鸣与精神对话,由此探得作品精妙。

正由于叶橹秉持以心会心的批评姿态,其诗歌批评才能切入诗与诗人之灵魂。当下一些批评沦为名利交易品,缺乏灵魂深度,正如学者朱大可所言,“丧失了内在灵魂,以及内在超越的可能性,继而成为行尸走肉”。但叶橹却深入文本,发现与激活文本中的诗意与内蕴,发现别人所未发现的,探得作品灵魂,深契文本主旨。例如,对于刘半农的《教我如何不想她》,大多数人将之视为爱情诗时,叶橹却对诗中的“她”进行了独特阐释,认为“在诗的内涵的表达上,似乎更多地让人联想到这个‘她’不仅是一个具体的人,还可能指向更为博大的家国情怀”。当然,这样的解读可能被指摘为“过度阐释”,但他尽量依托文本进行言说,找到内在的依据性,从而增强论说的合理性。他对解读对象既不过高追捧,也不肆意地不着边际地联想,而是恰当、到位而不过度。比如,对余秀华诗作的评析,他不受他人观点影响,而只抓住自己的感觉进行解读,捕捉文本深处的深意,读出余秀华“之所以写出那些颇受贬斥的诗作的心理因素”,希望人们设身处地为其着想而不要无端指责。可见,叶橹是站在客观公正的角度给予评论判断,无疑切入了诗人与诗的灵魂。叶橹在解读其它诗作时亦都寻幽入微,如对于郑小琼,叶橹没有选择其作为“打工诗人代表”标签下的打工诗歌,而选择《重量》进行解读,并比较其早期和近期作品的风格变化。对于胡适,叶橹未选众所周知的《蝴蝶》,而选自己认为最具代表性的《梦与诗》进行分析,认为胡适将诗同梦相联系,完全不考虑当时诗歌颇为重视的实用性和现实性,“不愧为诗歌真正的知音”,“体现了他对诗的深刻把握”。

叶橹的诗歌批评不仅以心会心,切入诗与诗人的灵魂,还充满诗性。诗歌批评所面对的文本对象为最富有诗意的诗歌作品,且中国人的思维属于形象思维,注重直观、悟性、体验,偏于感性,因而诗歌批评本应属于诗性批评。众所周知,古代的诗歌批评均为充满诗意的诗性话语,如陆机、刘勰、司空图、严羽、王夫之、叶燮、王国维等论诗的文章都以诗、赋、骈文的形式展开“批评”,将读诗之“思”与感悟式的体验、感性的诗性语言相结合,建构起一种诗性的批评话语。然而当下不少诗歌批评却要么生搬硬套西方理论话语,堆砌半生不熟的西方学术名词,显得艰涩难懂,味同嚼蜡,要么沦为“捧角”、推销、炒作的策略,过于商业化、庸俗化、泡沫化,要么陷入网络批评的随意性、琐碎化泡沫,失去了诗歌批评的诗性本色。叶橹并未受当下诗歌批评之风的裹挟,而是承传诗性批评传统,其批评语言不是艰涩理论的套用,不是晦涩难懂的学术话语,而是真正地语由心生,采用诗性的语言,细致入微而充满灵性,深入浅出而生动流畅。例如,在分析痖弦的《红玉米》时,他紧紧抓住诗中的核心意象“红玉米”,指出这个意象的出现有点“突兀”。这是叶橹品读此诗的第一感觉,他便循此感觉进行深入探析,不仅分析“红玉米”寄托的深意,还深入探究其何以变“红”,认为“玉米的‘红’似乎永远在提醒着读者,它的存在就是一种难以割舍和逃离的命运”,并以诗意的语言发问:“从宣统的风到一九五八年的风,都在吹着那串‘红玉米’,这是一种现象还是一种宿命?”叶橹在分析时没有援用任何理论,甚至连显而易见的隐喻、象征、意象理论都未曾套用,而是抓住其第一感觉对意象进行分析和体悟,让读者在其体验式的分析和感性的语言中感受到此诗的美,领略其深意。叶橹的诗歌批评均循此诗性理路展开,如在评戴望舒的《寻梦者》时,他反问:“这不正是一种人生的遗憾和无奈吗?”在评蔡其矫的《祈求》时他接连发问:“他的祈求是什么?有什么悖于常理的地方吗?”在评苏金伞的《埋葬了的爱情》时他感叹:“只要真情在,就是爱情的真谛。”这些感叹、疑问、评语,既引人深思又富有诗意,都是其批评具有诗性的体现。

总之,叶橹的诗歌批评和解读都以心会心,切入诗和诗人的灵魂深处,富有诗意诗性。这既是对中国诗歌批评传统的承传,亦为当下诗歌批评建构了新的批评风景。

(作者系扬州大学文学院教授)