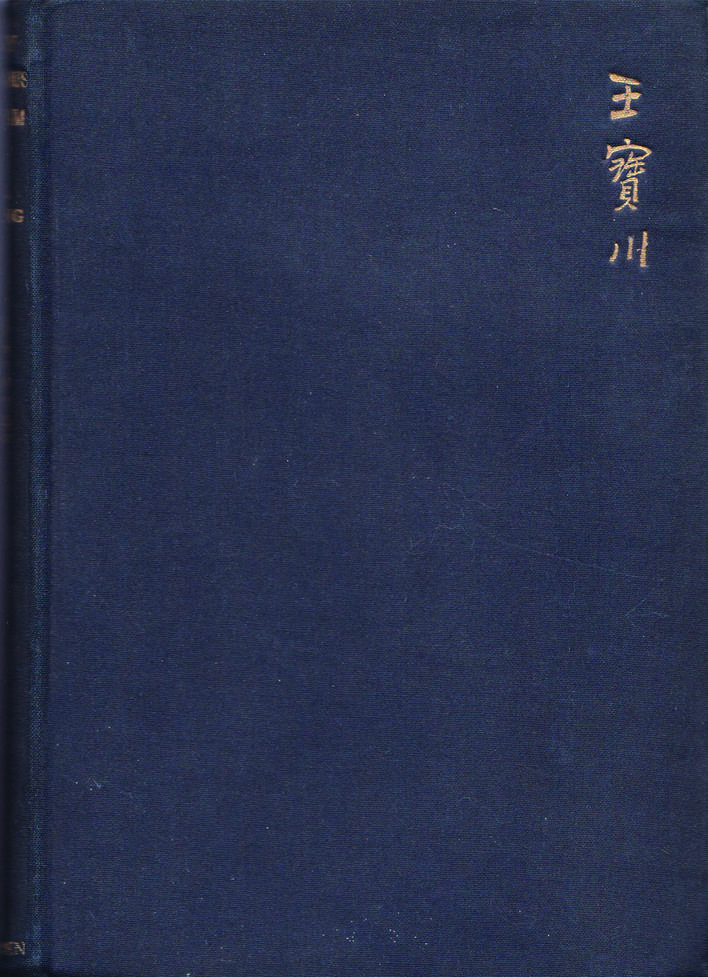

偶得一外文版精装旧籍,书的右上角是汤金的《王宝川》书名,书脊上的字也是汤金的,上部是英文,下部是“熊式一撰”四字。这是书的主要元素,即书名和作者。70年代初我在中学时听过几堂英语课,可是教室乱哄哄,自己也不用功,所以这些英语全还给了老师。面对外文原版书,总是一脸茫然。但对这书名和作者,却滋生出兴趣。

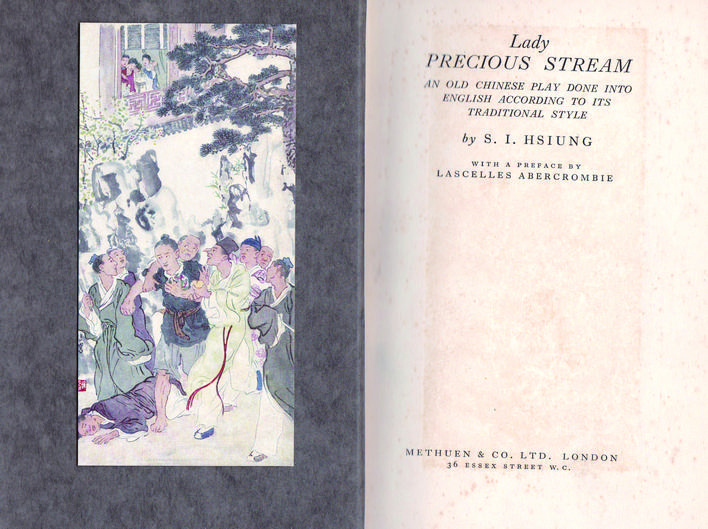

此书为32开本,扉页上的英文字母后,有“1934”字样,这应该是此书的出版年份。还有不少整页的插图,画面都是中国古典人物和场景。有的类似中国古代版画,如线条白描。有的是传统中国画,这些彩色画片,是手工一页页粘贴上去的,十分考究。全书用道林纸印刷,估计存世一二百年不会有问题的。并且,它还是毛边本。综合这些要素,我就断定,这不是一本普通的书。循着这一书名和作者,我开始了寻找之旅。

好在网络时代,资讯发达。十多年前,陈子善教授就编印出版了熊式一的《八十回忆》。熊式一的相关著译,近年来不断得以在港台和大陆印行,2006年,《王宝川》以中英文对照本,由北京商务印书馆出版。由此,我可以较为方便地了解《王宝川》一书的主要内容。此书是熊式一根据我国传统京剧《红鬃烈马》改写的,原剧又名《王八出》,由八出短戏组成,即《彩配楼》《三击掌》《投军别窑》《母女会》《赶三关》《武家坡》《算粮》《回龙阁》。熊将此八出戏的内容改编成四幕话剧,第一幕讲了王允与妻儿赏雪题诗,请来园丁薛平贵,其才气让女儿王宝川动容,互抛彩球缘定终生。第二幕薛平贵因降服老虎,被封官西征,忽而传来牺牲消息,闻讯宝川一病不起,把母亲拒之门外,母女泣不成声。第三幕说薛平贵心里惦记宝川,并欲报魏虎谋害自己之仇。一直拖延与代战公主的婚事,接到宝川血书,赶到长安,表示依然选择宝川,并在武家坡试探宝川,两人相认。第四幕讲述了平贵和宝川前往相府拜寿。就在魏虎被杀头时,银川出来求情,改罚魏虎四百大板。平贵和宝川夫妻相聚,结局是喜剧性的大团圆。

中国传统京剧与西方现代戏剧,当然有许多不同。熊式一的话剧《王宝川》摒弃了不少京剧程式化的元素,如场景的不同,京剧只介绍人物行当如青衣、小生等,服装如绣花粉色,道具如银子、米袋等。话剧在开场前会有一番布景的描述介绍。京剧的人物讲究一招一式,抖袖提衣,都是规定的动作。话剧没有严格要求,相对以轻松自然的动作,来表达人物的情感。还有唱词,京剧有大段对唱,话剧则代之以人物的对话。通过口语化的对白,达到渲染剧情、刻画人物的目的。更重要的是,熊式一从主题、情节到人物性格塑造,都有属于戏剧的诸多改良。毕竟,他写的是演给现代人看的现代戏剧。

英文剧本完成后,熊式一设想,先出版剧本,而后排演。因为剧本有详细的舞台提示,读者从中可以了解内容。他去过许多家出版社和剧院,《王宝川》的出版与上演却屡屡受挫。在一片拒绝声中,英国伦敦麦勋书局的老板给了他一个绝好机会,因为这家书店面临倒闭的困局,老板想作下试验,能否通过这一出版计划,让英国读者更多了解神秘的中国,从而使书店生存获得一丝希望。果然,1934年麦勋书局初版分精装和平装两种发行,大获好评,同年又加印两次。第二年再版后,又印刷两次。接着美国、法国、新加坡等相继出版此书。据不完全统计,此书共出版了37个不同版次。出初版书的同年,熊式一开始在英国排演这出话剧,可谓自编自导,那些招募来的英国演员,不了解中国古典戏曲的背景,而服装更是东凑西拼,到现有的服饰收藏馆去,寻找来的是不同国家和朝代的衣服,简直是杂乱混搭。可是,此剧一经上演,就受到英国观众的热捧,首演200多场。两年间,在整个英国演了900多场。之后在世界各地的40多个城市上演。作家王礼锡说道:“这倒是宣传中国的一个好方法。”胡秋原也称赞说:“看来它是中国创作在国外最成功的一次。”

1935年秋,我国戏剧家宋春舫同英人合办的“万国艺术剧院”,在上海卡尔登戏院(今长江剧场)上演英语版《王宝川》。这是国内第一次上演此剧。

尽管好评如潮,但对此剧的质疑却没有停止过,无论是西方还是国内,不少人无法理解如此改编中国传统戏剧,中不中洋不洋,不伦不类,这一度使熊式一承受着巨大的压力。而一直从事双语写作的林语堂先生却给予了肯定,他在《天下》月刊上发文说:“我们的目的就是要考察该剧的成功,该将多少荣誉归于中国原著,同时又有多少归因于熊先生,如此一个具有流畅风格的译者,又谙熟中西戏剧技巧的剧作家天才。”

回头来看看熊式一的经历。他1902年出生在江西南昌,原名熊适逸,号适斋居士。因家中排名十一,笔名用熊式一等。他从小失父,由母亲带大,母亲是旧式知识分子,熟悉中国古典文学,所以熊式一从小熟读《论语》,会诗词歌赋。在传教士办的小学里,接受英语、音乐和绘画等新式教育。1915年考入清华学校中学部,四年后考入北京高等师范学校英语部,毕业后回江西执教农业大学。1927年第一次到上海,为朋友开办的“万神殿电影院”作翻译,该电影院倒闭后,他去北京私立民国大学任教。由于子女众多,他想去武汉大学教书,但因没有海外留学经历,被拒绝门外,他一气之下,决定赴英留学。他把刚翻译出版的一百多万字《萧伯纳全集》《巴蕾戏剧全集》所得稿费八千元,留一半作家用,另一半自费留学。

在国外,他把自己的作品《财神》译成英文发表在英语杂志上,又把《西厢记》译成英文出版,还用英文创作话剧《大学教授》上演。继《王宝川》后,他用英文撰写出版长篇小说《天桥》。他是我国现代文学史上为数不多的用双语写作的作家。1937年,熊式一回到国内,积极参加抗日宣传活动,中华全国戏剧界抗敌协会成立,熊式一被选为监事之一。他又与郭沫若、宋庆龄三人被推选为“全国战地文人工作团”主席团成员,大会决定熊式一返回英国,多从事中国抗日救国的国际宣传工作。1953年,因林语堂邀请,熊式一离开剑桥大学,前往新加坡任南洋大学文学院长。1955年到香港,他把《王宝川》译成中文,在香港出版。继徐訏后,他接任香港英文笔会会长。

1990年,熊式一回到阔别80多年的大陆,第二年9月,因患白血病晚期,在北京病逝,终年88岁,可谓叶落归根。今年正值他诞辰120周年纪念,谨以此文追念这位在国际上传播中华文化的先驱。