《艺想》(Artful)既讲述了一个感人的悼亡故事,又是一部礼赞阅读和阅读的力量,表现文学与艺术疗愈能量的书。

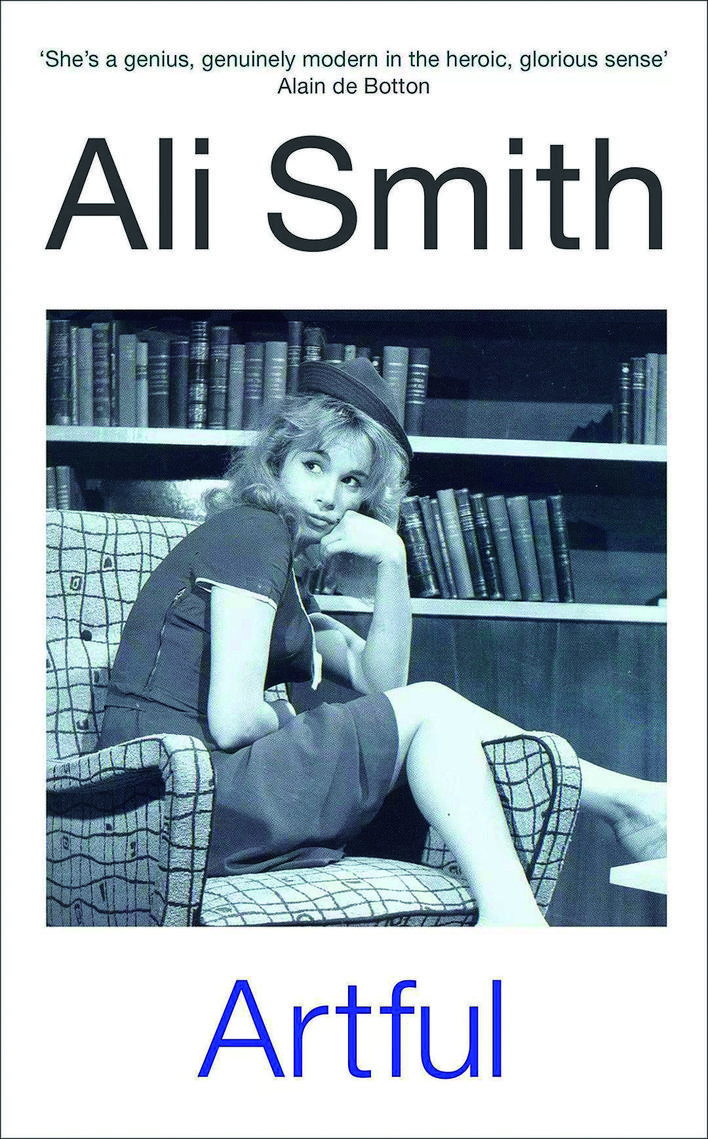

这是当代苏格兰著名作家阿莉·史密斯的作品,发表于2012年,次年荣登首届以“突破模式或拓展小说形式的可能性”为宗旨的“金匠奖”短名单。作品融文学虚构和学术随笔于一体,以第一人称“我”的叙述口吻,讲述爱人离世后,“我”久久沉湎于哀伤,无力自拔,最后凭借阅读,慢慢走出悲伤孤独的黑暗隧道,重见天日,回归正常生活的历程。

人世间的痛苦莫过于生离死别,至亲至爱的离世,可以是人生的至暗时刻。丧亲之痛不仅影响正常生活,还影响一个人的身心健康,严重的甚至造成心理疾患。作品以一首古老的悼亡歌谣作为引子,描写主人公丧亲第“12个月零一天”的状态:时间没有治愈悲痛,“我依然失魂落魄,甚至更加失魂落魄”。爱人的离世,意味着两人共同生活的结束,然而人非物是,曾经“我们的书房,你的书桌,我们的书”,如今都成了“我的书房,我的书桌,我的书”。形单影只,书房成了“我”痛苦难耐时唯一的去处。书桌上原封不动地堆放着爱人生前还在写、尚未完工的4个讲演稿。为了使自己振作起来,“我”随手从书架里拿了本书来读,是狄更斯的《雾都孤儿》。它成了“我”痛失爱人“12个月零一天”后读的第一本书。

然而,对于一个长久沉浸在哀伤中的人来说,阅读谈何容易。曾经与爱人共度的每一个日子成为时刻萦绕“我”的记忆,每一种曾经一起生活的模样,吃饭、睡觉、看书、观影、斗嘴、出游,随时随地如潮水般涌来,瞬间将“我”淹没。“我”终日精神恍惚又精疲力竭。刚坐下看几行,各种幻觉纷至沓来:幻听有人敲门;幻见一个爱人模样的人衣衫褴褛、风尘仆仆地推门而入,见他坐下看电视,往口袋里装东西:水杯、钥匙、信用卡、铅笔刀……“我”总是与“你”不期而遇,在下班回家的路上,远远地就闻到“你”在家的气息;半夜梦中醒来,幻见“你”睡在身边,灯光下“你”的睡姿轮廓依稀可见……主人公就是在这样神志模糊、幻觉连篇中,勉力而为,断断续续地读着《雾都孤儿》。

作品的叙述从头至尾,似性别不明的主人公“我”的喃喃自语,又似生者“我”向亡灵“你”别后深情而又幽怨的倾诉。全篇人物的对话没有引号,似叙述者无拘无束,肆意流淌的意识流。现实与幻觉、想象交织,使作品梦幻迷离,充满神秘诡异的气息。散文体戏剧独白式叙述,真切感人,读者犹如身临其境,时而随“我”沉浸在对过去两人世界的美好追忆里,那“仿佛活在一首诗、一幅画、一个故事、一首乐曲里”的时光;时而耳闻目睹“我”触景生情,感时伤怀,因为思而不得内心痛不欲生的呐喊:“把我劈开吧,用一把元月天空色的利刃,取锋利的奶酪切刀,把我从头顶一刀切入心脏,看看里面会是什么?”

爱有多深,失去爱就有多痛!这些症状无不表明,“我”由于悲伤过度,精神濒临崩溃。公司提供的休假,以及同事建议的心理诊疗,于“我”都犹如隔靴搔痒,无济于事。面对无边的悲痛和忧伤,似乎唯有阅读,才能给“我”带来些许慰藉和光亮。作品很大篇幅呈现的是“我”阅读时的所思所想,以及因此心理和精神状态发生的改变。

狄更斯的名著《雾都孤儿》,作为当年备考SAT的必读书,“我”早在30年前读过,本以为自己对它已了然于胸,然而时过境迁,30年的人生阅历,加上此时的丧亲心境,当“我”重新拿起那本书页发黄、快要脱胶的书来读时,别有一番滋味在心头。小说世界中的每个人物,每个事件、场景,甚至某个字、词都勾起“我”别样的思绪和联想,特别是当年那些被忽视的细节,如今读来都与“我”息息相关。比如开篇,当读到“济贫院”三个字时,“我”联想到自己的奶奶,因为听父亲说过,奶奶曾在一家济贫院的洗衣房工作。从此,每看到“济贫院”三个字,无论它在英国的哪个地方,“我”都觉得格外亲切。当然,这种亲切感,更来自于“我”对小说主人公身世、遭遇的深切共情。奥利弗从小失去父母的孤儿身世,使痛失爱人孤苦伶仃的“我”,产生同为“天涯零落人”认同感。当“我”读到奥利弗来到“这个悲苦的世界”这几个字时,联想到了自己的处境:“我再次感觉到自己那份沉重的悲伤,那个我背负着的世界。而正好与此同时,在某时某地,也有一个人认为这是个悲苦的世界,这使我感到背上的重负好受一些。” 阅读激发“我”深切的共鸣,让“我”找到同伴,使“我”在生离死别的人生遭际面前不再觉得孤单。

作品中,“我”是一名城市园林工程师,相对于做文字和文学研究的学院派爱人,“我”是伍尔夫笔下一位典型的“普通读者”:凭天性和爱好不设边界地阅读,对文学、艺术有着自己的审美品味和常识,不受 “文学偏见”污染和左右。作品中“我”对语言文字有敏锐的直觉和鲜活的感受力,字里行间充满对双关语、语词韵律、节奏等饶有兴趣的品咂和玩味。狄更斯个性化的语言,是“我”的心头之好,“我”还喜欢狄更斯变换着花样地称呼小说的一个人物:滑头(the Artful),道奇(the Dodger),滑头道奇(the Artful Dodger),杰克·达肯斯,约翰·达肯斯先生,“仿佛他是一件变幻无穷的作品”。这些语言的艺术给“我”无穷的乐趣,使“我”在品味欣赏之间,暂时忘却悲伤。

重读还使“我”重温小说中那些戏剧性的场景和栩栩如生的人物形象,给“我”简单纯粹的快乐,和与人物同频共振的美好体验:“我喜欢滑头道奇怎样歪戴着帽子,帽子总在头顶摇摇欲坠,却始终安然无恙,掉不下来,功夫全在平衡的把控上!我喜欢法金和他那帮小子们如何教奥利弗演戏——以此传授他们的偷盗伎俩。他们演得那么滑稽可笑,看得这位身世悲惨,一路哭泣、颤抖、昏厥着过来的孩子一个劲地哈哈大笑,直到眼泪从他近来见了世面的眼睛里夺眶而出”。“我”还特别提到狄更斯对奥利弗的三次梦境的描写,其艺术感染力不仅使“我”为人类的悲苦命运而深深打动,也如历经苦难的小主人公的梦中体验一样,获得片刻置身世外的自由。

上世纪40年代美国读者反映批评理论家L.罗森布莱特曾指出,“阅读在特定的语境中是一种建设性和选择性的过程”,作为一种宝贵的经验,它对读者当下的人生有“解放和激励的作用”,道出了阅读于“我”积极赋能的意义。“我”就是这样,在书中找到自己与作家、叙述者以及人物的联结,慢慢从悲恸抑郁中走出来。作品这样描写“我”在布莱顿酒店醒来时的改变:“这一夜间,我身上根本性的东西一定发生了变化,因为我拉起了百叶窗,打开了窗户,我仰望了天空,清洗了脸庞,享用了早餐。我走到了户外,还在海边走了很长一段路。”这一刻,我们终于看到阳光驱散乌云,照进“我”昏暗忧伤的心房,尽管,哀伤的潮水还时不时地会席卷而来。

如果说,阅读小说让“我”置身美妙的文学天地,获得莫大的情感慰藉,那么阅读爱人的4篇遗稿,不仅得以深入对方学术世界,再次体验彼此智性交流的愉悦,而且更大程度地拓展了“我”的私人经验,让“我”跨越时空,跨越现实与艺术想象之界限,与人类的集体经验和智慧接轨。

从讲稿的题目看,爱人是研究比较文学的学者,他的4个讲座分别以“时间、形式、边缘、奉献和映照”为题,串联起大量不同时代、地域,不同文化背景下作家和艺术家的作品。它们穿插在“我”的丧亲叙事中,形成庞大的、斑斓的文本网络,其中的主题相互丰富、深化和拓展。它们诠释生命、死亡、爱、苦难、不朽,以及艺术和创作的真谛。比如,阅读文学中的时间,从人类已知最古老的叙事诗《吉尔伽美什史诗》,到文艺复兴时期的米开朗基罗、莎士比亚,到现代的康拉德、曼斯菲尔德,再到当代若泽·萨拉马戈,维斯拉瓦·辛波丝卡,古往今来各个文化背景下的文学作品,无不呈现时间的强大、广袤、无情、生之有涯的必然,以及人生苦短的现实,演绎世间万物,除了爱和艺术,一切将不敌时间的真相。这些专题无疑应和着现实中“我”的丧亲哀痛及其对艺术的思考,并从美学角度将之升华为人类普遍深层的经验及其反映;同时,它们也是一种走向希望、完整和爱的新生的灵感和激励。在整部作品中,它们犹如希腊悲剧中的合唱队,评价和升华“我”的情感和心理状态;促使“我”认识和抚平个人的创伤,拥抱人间更广泛博大的情谊和爱。

当然,作品中“我”的阅读对象,不仅仅是以语言文字为媒介的作品,还包括图像艺术,比如观看影视、绘画和摄影作品。它们及其创作者的人生故事,同样带给“我”这个“普通读者”极大的审美愉悦和宝贵的情感抚慰。从20世纪初詹姆斯·威廉姆森执导“大吞噬”到卓别林的《马戏团》,到希区柯克的默片《房客》;从“我”百看不厌、包含童年对于幸福所有憧憬和理解的音乐剧《奥利弗!》,到上世纪60年代以及有“希腊国家明星”之称的艾莉姬·维尤克拉基出演的电影,从法国画家塞尚到当代日本画家草间弥生的前卫画作,等等,无论是银幕还是画布,也无论是文字,还是色彩、光影、音符,艺术在传情达意上异曲同工,而艺术家们的创作和百般人生经验拓展了“我”的审美体验和共情能力。

最后,当“我”摩挲着爱人的那叠手稿,意外读到压在稿纸下面的一封信,用信中的话说是“一份来自过去送给将来的礼物”时,爱人的音容笑貌瞬间穿越而来,一声温暖又俏皮的问候,“你好吗,宝贝”在耳边响起,见字如面,“我”汗毛直竖。信中不仅有为某天自己“粗暴”驱赶爱人出书房行为的致歉,也有那天自己躲在书房,偷看爱人喜爱的电影,相见恨晚的“坦白交代”,还有从观影中获得学术启迪和灵感的兴奋分享,以及对“我”未来读信时的想象和祝福。过去、现在和将来,现实和想象在那一刻神奇地汇聚,温暖动人。那份知根知底、相亲相爱的美好,让“我”沉醉其间,欲罢不能。阅读成为通灵的途径,在阴阳相隔的爱侣间架起一座心灵感应和沟通的桥梁,在文字的世界实现了与爱人的重聚和对话。

对于阅读,史密斯曾这样说:“所有的书都要求我们身临其境,它们要求我们在场。我喜欢那些能让人有‘在场感’的作品。阅读它们的时候,我们能感觉到自己作为读者是活跃其间的,我们会发现我们已经完全沉浸其中,并且有一种我们边读边在创作这个故事的感觉。我们需要在书里,而不是选择逃避。这就是阅读。”在这部作品里,我们充分感受到“我”沉浸式阅读时与“读品”的互动,及其在此过程中逐渐明朗的心情。正如“我”的下一个阅读计划里要读的《变形记》这个书名所象征的,“我”将“劫”后重生,从丧亲的阴霾中走出来,重返生活正轨。

阅读这种在疏解忧伤情绪上的作用,使书籍早在古希腊时期就有“心灵之药”一说,而因为在情感的宣泄、疏解、认同和支持方面具有无可替代的独特功效,文学和艺术始终是“阅读疗法”(bibliotherapy)最为推崇的“药材”。作为精神和情感疗治,文学艺术对于现当代人来说甚至替代了宗教的抚慰。英国作家阿兰德·波顿曾说,“现代艺术家满足人们的心理需要,如同祖先们满足神学的需要……经文可由文化替代,文化将是我们的新宗教。”

关于阅读对于个人精神的滋养和疗愈力量,作家史密斯在多个场合谈及。由于现实生活中她对树木情有独钟,她常以树木的生长特点类比阅读之于人潜移默化的改变。作品中,园林专家的“我”从树木具有的抵御严寒、自我修复和再生的能力中获得重生的启示和力量,坦然地看开生死,顽强自救。她多次引用其他作家同行的话,表达自己的心声,比如,格雷厄姆·格林论阅读《战争与和平》的感受:书“犹如参天大树,始终生生不息,始终自我更新”。还有,在为《泰晤士报文学增刊》(TLS)2018年给弗吉尼亚· 伍尔夫出版的作品集所写的前言中,史密斯引用伍尔夫的话,诗意地表达阅读“真正的艺术作品”的意义:每一次“新鲜的阅读……好似流淌在它们叶子里的生命的汁液,天空和植被善于随着季节的更替变换它们的形态和颜色”。阅读使经典的文学艺术超越时间和死亡,万古长青,而读者也在每一次重读中经历蜕变,获得治愈和成长。

阿莉·史密斯作为当代颇有人气的作家,作品获奖无数,受到评论界广泛好评。她在创作中大量论及阅读以及阅读的力量。在她2011年发表的小说《纵横交错的世界》(There But For The)中,她写道:“试想,一本放在书架上的书,多么安静……只是坐落在那里,没有被打开。然后,当你把它打开,想想会发生什么。”毋庸讳言,对于史密斯而言,打开一本书来读,就是打开一个全新的世界。因为“通过作品传达愉悦”,她荣获2021年英国布卢姆斯伯里出版社创立和颁发的“阅读之乐奖”(Pleasure of Reading Prize),该奖项评委、小说家卡米拉·萨姆兹(Kamila Shamsie)这样写道:

“读阿莉·史密斯的作品,总有一种特别的愉悦感。她的读者们读罢掩卷很久以后,再深入感受这个世界——它是一种源于对待欢乐的严肃认真的愉悦。她深知世界充满悲伤和不公,并用敏锐和感人的笔触描写它们,但这反而增强了她对爱,对奇迹,对艺术和友谊的颂扬。”

这段话恰好表达了我读《艺想》的感受。《艺想》是讴歌人间真情、致敬阅读、赞美伟大艺术的又一曲颂歌。