影片《柳浪闻莺》(导演戴玮,编剧戴玮、孟雯婧,主演汪飏、阚昕、郑云龙等,2022年3月正式上映)开端场景颇具匠心地化用北宋词人柳永《雨霖铃》的伤别意境,只是将时序设定为盛夏:大雨滂沱无边,湖面涟漪细密,在浓绿如墨的柳荫下,垂髫和银心一对姐妹执手相看泪眼,无语凝噎。不过,催促无限留恋之人尽快出发的不是一叶兰舟,而是一辆白色桑塔纳。银心嫁给一位富商,正欲跟随他一起远赴美国定居,时为1996年。此去也,海角天涯,不知何时再能相见。这一幕以盛景写哀情,格外令人感喟。

垂髫与银心的浓郁悲情,并非仅仅是私人化的知交零落的别离之悲,而是饱含着更为深远的意蕴。这就是影片所着重表达的对于越剧在20世纪90年代市场化大潮中一度没落的历史处境的刻骨伤怀。

生于越剧之乡嵊县的垂髫和银心自幼一起长大、学艺,她们在生活中是一双好闺蜜,在舞台上是一对好搭档。影片展示的第一个越剧段落就是垂髫饰演梁山伯、银心饰演祝英台,唱的一出《十八相送》。这是1992年,影片所讲述的故事真正开始的时间。垂髫、银心随着县剧团来到杭州市参加汇演,优秀演员将被留在杭州越剧团。在华美的灯光之下,二人妆容俊雅秀美、唱腔清丽柔婉,薄笑轻嗔如春风过林,水袖翻飞似流云出岫。台上美轮美奂,台下掌声雷动,只不过,这一刻已经是二人在事业上光芒最亮的瞬间。

时代的风沙漫漶而起,垂髫、银心如同无根的飘萍各自浮沉。双目渐盲的垂髫流落到徐州火车站的盲人按摩院艰难谋生,留在杭州越剧团的银心也因为剧团经营困难而被裁员。她们当然有过坚守与挣扎,曾经放下身段,跟随乡间的草台班子奔波于村野巷陌,最终在一个冷落的社戏之夜结束后,被卖不出戏票的班主遣散。她们也曾在画舫之上为富商私人聚会专场演出,可这些财大气粗、衣冠楚楚的成功人士,在附庸风雅的幌子之下,真正想得到的其实是垂髫的美貌和身体,是粗野欲望的人格化载体。

值得指出的是,影片并未将越剧的困境仅仅视作主人公的外在境遇,而是深入到主体的内部言说。银心知晓杭州剧团只能留下一个嵊县演员后,经过短暂的犹豫,就把垂髫眼睛受伤的情况传扬出去,为自己赢得了留在杭州的机会。银心从幼年到成年始终浸润于越剧之中,可是所有来自于这一艺术形式的审美与价值的熏陶、锤炼与体验,都不能让主体抵挡住私欲私利的侵蚀,这就意味着其文化功能的失效。所以,银心最终放弃了对于越剧的坚守,也离开了自己所爱的男人、画扇师工欲善,“老大嫁作商人妇”。垂髫固然始终以生命坚守越剧,但是她已完全丧失了对于未来的信念与憧憬。她的双目失明具有强烈的隐喻意义,象征着把生命与越剧紧密融合的主体,在向前路展望之时,只能看到一片无望的黑暗。虽然垂髫最后得以回到爱她也为她所爱的工欲善的身边,然而这已不再是当年纯净、激越而美好的青春爱恋与灵魂碰撞,而是饱经怆痛之后的残灰冷烬、苍凉岁月。在令人窒息的黑暗中,垂髫只有通过回忆过往舞台生涯“最好的时候”,才能获得一丝丝慰藉。

可以看到,影片浸透着对越剧历史命运极为浓厚的密不透风的悲观情绪,这种悲观情绪一方面使得叙事深刻地言说了越剧乃至于传统艺术、文化曾经遭遇的困境,展开了民族精神秘史中一个复杂情结内部的纹理和褶皱,颇有一番动人心旌之处;另一方面,这种情绪也使得叙事未能看到并言说越剧乃至于传统艺术、文化的未来之路,因而陷入了严重的片面性。很显然,越剧虽然曾经遭遇过困顿,但是绝不会也从不曾陷入到无边的黑暗之中。那么,必须追问的是:作为一部创作本意在于向越剧致礼的影片,何以得出了如此偏颇的结论?进而,包括越剧在内的传统艺术形式如何展现全新的生命力?

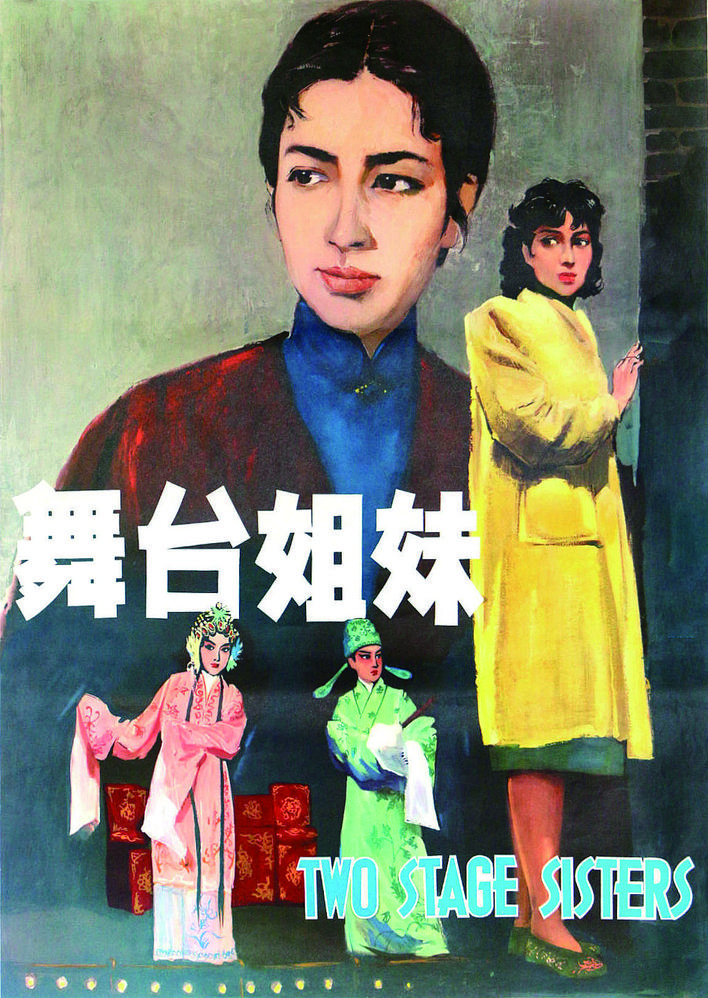

1965年上映的《舞台姐妹》(导演谢晋,编剧林谷、徐进、谢晋,主演谢芳、曹银娣等)也是一部越剧题材影片,并且深刻触及了关于越剧艺术创新之路的思考。在影片中,出身卑微、贫寒的舞台姐妹竺春花、邢月红虽然唱红了上海滩,可是仍然无法摆脱被欺凌、被侮辱的命运。邢月红委身于经营剧场、奸诈狠毒的唐经理,实际上认同了自己曾经痛恨的黑暗社会并任其吞噬了自身。竺春花则接受了革命思想,组织姐妹班编排、演出根据鲁迅小说改编的《祝福》,开拓了越剧艺术的全新境界,也走出了自己全新的人生。新中国成立之后,竺春花一出《白毛女》唱尽了新旧中国的两重天。在竺春花的感召下,邢月红重返舞台,姐妹俩发誓要“唱一辈子革命的戏”。

总体而言,《舞台姐妹》的主创者秉承着对于革命价值的诚挚认同,赋予越剧新的灵魂、精神和表现内容,从而形成了乐观的、对于越剧发展充满希望的言说。这一姿态当然有着充分的理据,毕竟“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,况且20世纪五六十年代的戏曲改革的确取得了值得称道的成果。若以此种眼光返观《柳浪闻莺》就可以看到,影片其实完全回到了对于越剧纯粹古典形态的认同与坚守之中,一个具有标志性的文本事实就是影片所展现的垂髫、银心演唱的多个选段,均来自于越剧的古典曲目。正因为未能以全新的时代精神引领关于越剧发展的思考,所以,影片陷入了极度悲观的情绪之中,甚而使越剧成为“凭吊”的对象。《柳浪闻莺》在摄制期间作为越剧影片受到了社会广泛的关注,可是公映之后,在越剧从业人员、戏迷群体以及其他观众之中,均出现了种种不同意见。其中原因固然很复杂,不过,此种对于越剧未来发展的悲观情绪应当是非常重要的原因之一。

时至今日,对于传承、发展包括越剧在内的传统艺术的路径,社会已然形成基本共识:一方面,要保护好、传承好历史经典曲目、经典作品,这是民族传统文化的无价之宝,具有永恒的生命力,并且也是当前艺术创新的深厚源泉;另一方面,要秉持新时代新思想的价值要求,积极探索新内容、新形式,与时俱进,“把文艺创造写到民族复兴的历史上、写在人民奋斗的征程中”。

多年以来,越剧在继承好传统经典曲目的基础上,立足新的思想、主题和内容的现代戏创作早已硕果累累。例如根据现代文学经典作品改编的《祥林嫂》《家》《早春二月》《白毛女》等已经成为经典剧目,根据当代文学经典作品改编的《江姐》《红灯记》《芦荡火种》《战斗的青春》等亦流播久远、脍炙人口。近年来,《核桃树之恋》《生命之光》《春暖花开》《山海情深》等优秀作品聚焦新中国、新时代科技人员、医疗人员的无私奉献,援黔干部、扶贫干部的艰苦奋斗等,均描绘了火热的新生活,书写了人民的新创造,正是“眼纳千江水”的生动实践,受到了广大观众的普遍好评。当然,这一戏剧艺术形式也需要影视、网络、短视频等现代传播手段的加持,才能更好地满足互联网时代多样化群体的文化消费需要。

中华优秀传统文化是中华民族走向现代化的深厚文化支持,我们必须在做好保护与传承的基础上,积极推动其创造性转化、创新性发展,唯有如此,才能充分激活其价值基因,使得我们能够融会着五千年的丰赡与厚重迎接崭新的明天。我们坚信,历经柳暗花明,包括传统艺术在内,中华优秀传统文化的发展必然有着长远、辉煌的未来。

(作者系中共安徽省委党校教育长、教授)