华铃这名字,似乎很陌生了。他上世纪30年代在上海求学、写诗,1952年回到澳门定居。今年,值华铃先生辞世30周年,海内外华人诗坛当不应淡忘他。

华铃(1915—1992),祖籍广东,生于澳门,原名冯锦钊,1936年就读上海复旦大学,后转入暨南大学外文系。20世纪30年代上海沦陷后的“孤岛时期”,是他诗歌创作最活跃的时期。他与大学同学吴岩等一起,合办《文艺》月刊,诗歌在《文艺新潮》《大英晚报》等发表甚多。

在暨大,华铃遇到了伯乐,文学评论家、翻译家李健吾老师。在李健吾的眼中,华铃是“一个精神饱满的年轻人,个子不高,但是筋骨壮健,他的诗,流畅而有节奏。独自住在亭子间,浸沉在他的寂寞和心得里面”。在众多的学生中,李健吾独爱华铃这一个。李健吾常常邀华铃到宿舍里来谈心,也不时去亭子间看望他。华铃是感情奔放的诗人,遇到知音,就情不自禁地诉说着自己的创作甘苦。吴岩曾在《怀念华铃》一文中说他“几乎天天写诗,天天谈诗”。而老师李健吾总是耐心地听着,有时谈一些自己的想法,自己的写作体会,与之互相交流。不仅从具体的一首诗的字句安排,更是从诗人的创作方向和理念上,给华铃许多切实的帮助,还写了《华铃诗人论》,刊登在香港《星岛日报》叶灵凤主编的“星座”副刊上。1939年华铃毕业准备南下时,李健吾写了许多封信让他带着,把他介绍给朱自清、杨振声、陈梦家、沈从文、孙毓棠等文学界好友。华铃在重庆、广州、桂林、昆明等地执教,到1948年回到澳门定居并任教。虽然南北相隔千里,师生依然保持着通信联系。抗战胜利后,李健吾与郑振铎在上海创办《文艺复兴》杂志,约华铃为刊物写稿,先后有诗歌《再也无心跋涉》,翻译独幕剧《遗忘了的灵魂》等,在《文艺复兴》上发表。全国胜利后,由于多种复杂原因,他们的联系被迫中断了。直到1979年改革开放后,华铃的弟弟冯锦海得知李健吾还健在,想方设法联系上居住北京的李健吾,把华铃的澳门地址写信告诉他,师生才得以重新联系,通信频频。知道老师患有高血压、心脏病,华铃从海外给他寄各种贵重药品,以利医治。有感于老师病中念念不忘法国文学的翻译工作,却苦于资料的匮乏,华铃就跑遍澳门的各家书店,还发动几个子女,从香港、维也纳甚至法国,四处访购寄给老师,使晚年的李健吾能完成并整理自己的戏剧创作集,以及翻译出版《法国古典主义文学理论》《现实主义论文集》等。本来,华铃计划1982年8月北上看望老师,因故推迟出行,不料11月李健吾病逝,美好愿望终成千古遗恨。

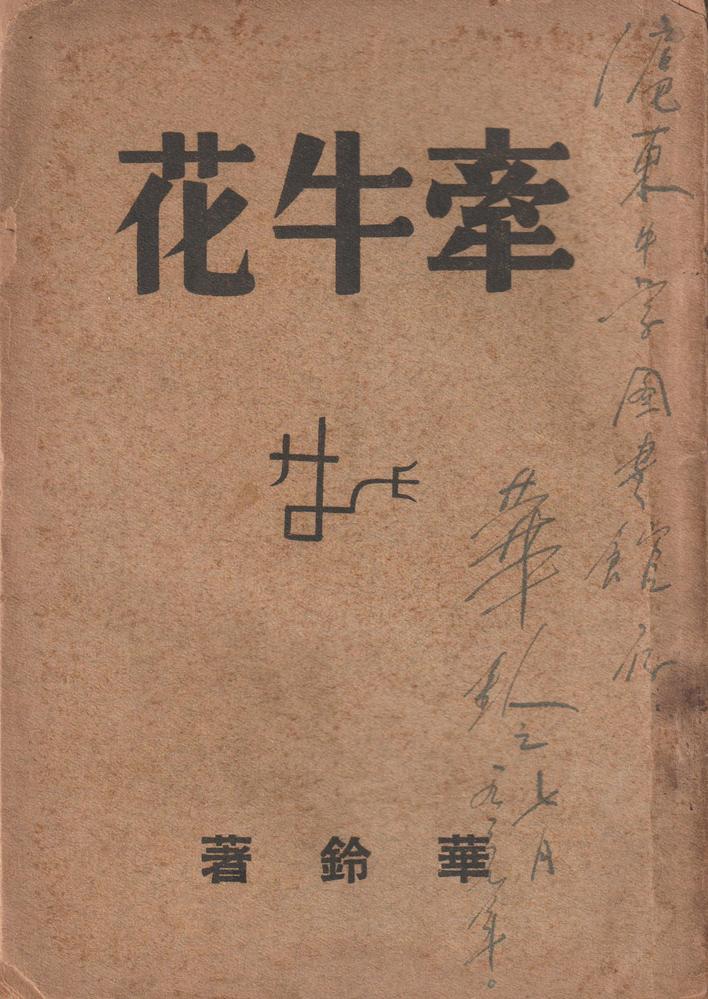

上世纪30年代,在已沦为孤岛的上海,华铃白天上学,晚上躲进亭子间,以诗歌抒发激愤的心情,接连写了数百首诗,把它们编为六册,即《玫瑰》《向日葵》《牵牛花》《满天星》《勿忘侬》《昙花》,以自费出版的形式印梓(后两册因故没有印出),由五洲书报社发行,邮购处是他的住宅:“静安寺路蝶来新邨四十一号”。我手头的这册《牵牛花》出版于1939年6月,共分两辑,第一辑诗十首,第二辑诗六首,难得的是,诗集后面有较长的一篇《后记》,开头就说:“几番因为不得已的延期阻迟了出版的日子,这是应该向读者,尤其是一班预约定户道歉的。《玫瑰》《向日葵》出版后,颇得到各方面不少的好意批评,其中口头的居多,书面的也有,有笼统的,有具体的,有大有小,彼此之间意见又有相同的和正相谬的,不一而足,现在我约略举出来,让大家讨论讨论。”接着作者用了很大篇幅,把各方的意见作了归纳,其中不乏文坛名家如锡金、王统照、许幸之等。最后说:“亲爱的先生、朋友、读者们,我懂得你们的盛情,我只准备着倾听,倾听你们热情的倾吐”。

此书品相还好,我已忘了淘于何处,诗集的封面简洁醒目,上有作者的签名:“沪东中学图书馆存 华铃一九三九年七月”。别人签名大多在书内扉页,而他写在封面上,也是少见(曾见过聂绀弩有这种签法的)。

自从华铃去了澳门,此后一去不复返,与上海就断了音讯。在谈到抗战诗歌,也极少提及华铃。可是,在华铃的家乡澳门,却是把他奉为圭臬。2016年,澳门文化局举办了《时代的号角——诗人华铃的生命乐章》大型展览,由家属捐赠的手稿、书信、照片、诗集和文集等与观众见面,全面介绍了华铃的诗歌创作和他所处的时代,同时首发了傅玉兰编著的《至诚的呼声——华铃诗文选》《时代的号角——华铃的生命乐章》两书。

本来,我也不知道华铃为何许人。但我的两位前辈老师与华铃是至交老友,年逾百岁的作家欧阳文彬与文史学者陈梦熊先生,他们与华铃一直保持通信联系。我手头的三四十封书信,就是华铃写给他们的,满纸充盈一个诗人火一样的热情。尤其是陈梦熊先生,把华铃的诗列入《上海抗战时期文学作品》丛书,由已故海外华人文学史家钦鸿先生编辑,书名叫《火花集》,华铃暨南大学的老师,诗人、翻译家孙大雨为诗集题了书名。这是华铃晚年十分看重的一部诗集,他把李健吾的《华铃诗人论》作为代序,又把昔年文友陈汝惠、许光锐的文章作为附录。钦鸿在《编后记》中说:“华铃的诗,看上去似乎平淡无奇,但他所刻意追求的那种质朴的美,那种自然的美,那种真诚的美,却足以打动同样真诚的读者。”陈汝惠说:“华铃生长在这一个非常时代,自然不能以吟咏风月为足,而时代色彩的浓厚,国恨乡愁的悲愤,也容易见诸笔墨了。郑振铎先生曾经称誉华铃的抗战诗为‘时代的号角’,我以为是恰如其分的。”