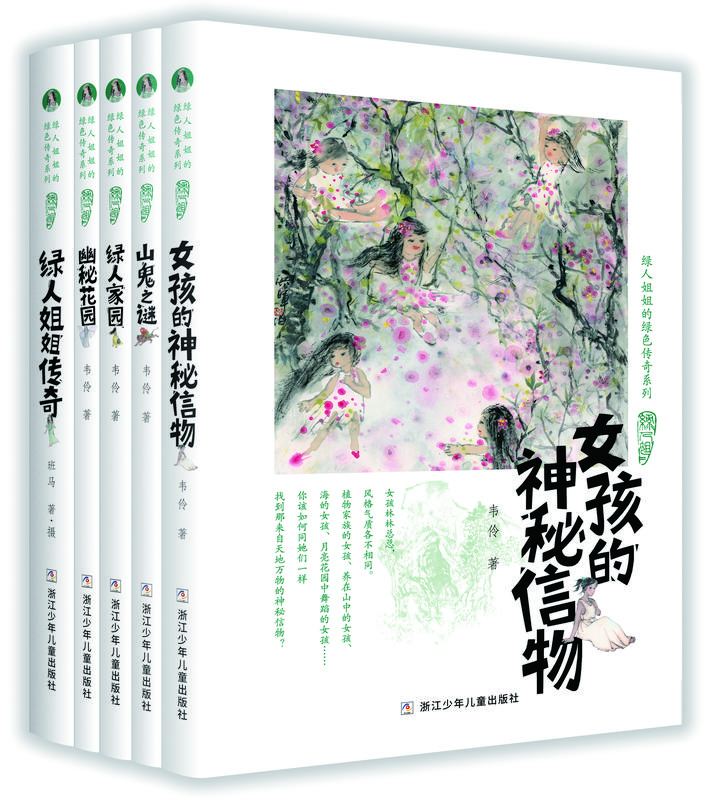

品读韦伶的“绿人姐姐的绿色传奇系列”之《山鬼之谜》《绿人家园》《幽秘花园》《女孩的神秘信物》,我有一种非常享受的沉入与沉静之感。

读着读着,再回过头来看这几本书的书名,我发现一个有意味的现象。我一直相信,当我们挑选、使用某些语词的时候,必定是有原因的。这几部作品题名中的所有实词,基本可以归为三组。

第一组词是“谜”“幽秘”“神秘”“鬼”,这组词都跟我想谈的一个关键词有关,即“魔魅”;第二组词是“绿人”“女孩”,这里面包含了我读韦伶作品的时候感受特别强烈的另一个意象“自然”,并且这个自然的意象跟同样包含母性的女性意象非常密切地联系在一起;第三组词是“信物”“花园”“家园”,我认为这组词传递出了韦伶作品中的一个重要关切,即一种朝向存在家园的探寻。

在我看来,这三组词提供了解读韦伶创作的三个重要关键词,它们也对应着她的作品内含的三个重要命题,揭示了三种美学特点和精神。这些命题可能不仅属于少女文学,属于儿童文学,也属于当下文学乃至文化的整体性思考。第一个问题跟“魔魅”一词相对应,我称之为“神话是什么”的思考。第二个问题跟自然意象以及某种程度上与自然互为象征的女性意象相对应,亦即在今天的社会和时代里关于“自然是什么”的思考。第三个问题,在“信物”“花园”和“家园”的追寻背后,隐藏着“人是什么”“成为一个人意味着什么”的问题。

人与自然本为一体

由于自然是韦伶作品中非常醒目的意象,所以我想从此谈起。谈论一切文学作品,自然都是重要意象,所以,阅读时我一直在琢磨,通过韦伶的文字,我们与自然之间发生的到底是怎样的一种联结?

从美学上讲,我们对待自然大抵有两种态度。康德在《判断力批判》中分析过这两种态度。一种是观赏性的。当我们面对自然时,它提供给我们的想象力,一种非常自由的愉悦,一种既合目的性、又不受我们既有规则和限制约束的优美感。另一种态度正好与之相对,是因敬畏而产生的崇高感。优美感更多是一种舒适、愉悦的感受,崇高感则是因为我们不能够完全把握对象,从而心存敬畏的感受。这两种态度和感觉,是我们面对自然的审美感受中非常基础和重要的两种类型。

在我看来,它们有一个共同点:不论是观赏自然还是敬畏自然,自然始终是作为与人相对的一个对象,它在人之外。而在韦伶的这些作品里,我们读到的更多的可能是一种属于东方美学的对待自然的态度。这些作品中,有一部分是写自然如何治愈人。比如在《绿人家园》里,通过回归自然,重新建立与自然之间的联结,我们作为现代人的某些内在病症可以得到治愈。我认为《绿人家园》写到的身体上的病症,显然包含了文化上的寓意和象征。但这些作品对于自然的更深入的思考和表现,不止于此。它们的意义不仅在于表现自然具有治愈现代病的价值,更重要的是促使人们意识到,自然不仅仅是与人相对的对象,或者说,人本来就是自然的一部分。作品中有一些令我过目难忘的用词与细节,比如收在《女孩的神秘信物》中的《没入绿苔》一文,写到植物时用了一个很特别的描述:“植物的肢体”。通常我们谈论人的时候,才会说“肢体”。还有《山鬼之谜》中小鱼外公说的话:“他们比我们来得早,比我们住得久。”这个更“早”和更“久”的世界,就是人与其他生命共存于其中的自然世界。

在这样的对于自然的书写、表现和思考中,我们眼中的自然,恐怕已经不仅仅是一个对象。一旦成为对象,像马克思说的那样,人就会运用“人的本质力量”试图将对象进行人化。但在韦伶的作品中,我们更多地体验到,在自然中存在着我们之为人的某些本性,在身体和精神里原本就有自然的痕迹、自然的根。人与自然,两者是合为一体的。如何从这个角度去认识自然、观看自然,进而深入地领悟自然,其实是今天谈论文学和文化的出路时,必须要思考的问题。时至今日,我们将自然作为人的对象进行改造,到达了今天这样的地步和程度,我们该如何重新回过头来思考那跟我们融为一体的、原本就在我们的身体和心灵里的自然?如何认识那既是我们所来之处、也是我们始终身处于其中的母体的自然?我读《女孩的神秘信物》,有时会恍惚想起读《瓦尔登湖》的感觉。两者的风格其实很不一样,但那种来自自然的裹挟力是一样的。

复现生命存在的魔魅与神秘

第二个问题与“魔魅”一词有关,即神话是什么?我们显然不能以神话来界定韦伶的这些作品,但我感到它们与神话有某种共通的气质。那种谜一样的、幽秘和神秘的感觉,既似神话,又不同于古老的神话。山鬼虽为鬼,却并不给人以鬼的诡异之感,而是把我们带往一种看似非常遥远、却又如此亲近和亲切的神秘感之中,让我想到我们在谈论现代人、现代社会和现代文明的时候经常使用的一个词,这是马克思·韦伯在他的《新教伦理和资本主义精神》中提出的一个非常重要的概念:“祛魅”。在很大程度上,现代社会和现代文明发展的核心词就是“祛魅”,去除那些笼罩在我们社会生活和日常经验之上的魔魅与神秘,从而赋予人看清和把握世界与生活的能力,这原本是启蒙时代和理性时代的重要精神。作为人,我们也从这个精神和传统中受益许多。只有当人类从未知的畏惧中解脱出来,才能开始他在地面上的一切功业。但是现代文明发展到今天,面对它带来的所有文明的成果、结果和后果,对于上述“祛魅”进程的直面和反思,已经变得异常紧迫。我读《山鬼之谜》等作品,感到不论是虚构的故事还是日常的生活,里面都充盈着一种说不清、道不明的幽秘和魔魅,我不认为这仅仅是对古老神话的复现。韦伶作品里的神秘,魔魅,不是可怖或可畏的,而是可爱的、亲切的。

在这种感觉中有着关于今天的生活该何去何从的重要预示和提醒。《山鬼之谜》的故事,从谜开始,最后谜团也没有解开。许多儿童故事都是从谜开始,最后走向谜底的揭晓,这也是童年时代的一种基础体验模式。但《山鬼之谜》始于谜,终于谜。最后,野人到底是不是存在?叶林的爷爷、奶奶究竟还在不在?叶林失踪后又去了哪里?这种谜一样的感觉,一直延续到故事最后。这个故事不是解开谜题,给读者一片清亮的世界,而是带我们深入谜,理解谜,甚至成为谜的一部分。小说中叶林的身上带着寓言的气息,她在故事里被寄予了某些重要的文化蕴涵。读这样的故事,能体会到远古神话里弥漫着的那种魔魅的生存感受从未离我们远去,它还以它的方式存在于当下的生命和生活中,它就是生命和存在固有的神秘感。

重新理解人的价值

第三个问题跟前面说到的自然和神话的问题密切相关,是关于“人是什么”“成为一个人意味着什么”的思考。韦伶的作品,不论是其中有关自然意象的呈现、感受和思索,还是它携带的神话般的魔魅气息,最终都在把我们带到关于“人”的重新思索中。在这些文字的搅动和激发下,我们关于这个话题的体悟被带向更深的地方。人是什么?我们或许都熟悉马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中对“人”的论定。人是从“人的本质力量的对象化”中获得其自我身份的确定。“实际创造一个对象世界,改造无机的自然界,这是人作为有意识的类的存在物的自我确证。”因此,人的存在活动,就是不断地将无机的自然界改造为有机的人的世界,“正是通过对对象世界的改造,人才实际上确证自己是类的存在物。”这个论定很重要也很基础。但我们今天还看到,人的这种不断将自然对象化的实践方式,所带来的问题及其征兆,都已经非常鲜明地显现出来。“自然的人化”并非人的历史与存在的全部。透过对自然世界与神话魔魅的重观、重思,我们也在走向关于人的重新理解。

当代西方儿童文学的理论探讨,近来有一个非常引人注目的“后人类”话题。启蒙时代以降,我们谈的往往是人如何以自己的理性,以人的本质力量来改变、改造外在的世界。但在后人类时代,我们在很大程度上不得不带着某种自我否定和质疑的痛楚,去反思、冲破人的自我中心。当人以这样的意识自我转变时,才有可能在更完整的意义上成为人。我觉得,“绿人”代表了某种post-human的后人类状态与精神,是在试图以人的力量来全面把握、操控世界的理性人的模式之上,对“人”进行重新的思考、定位,继而采取重新的行动。

从这个意义上说,韦伶的“绿色传奇系列”的独特价值在于,带我们经由自然以及与之相融的独特的女性经验,来探寻我们生命和存在的某种幽秘之境,进而寻找那能令我们感到安稳、妥帖,犹如回家般存在的家园。我想,她的写作向我们提出的这些问题与思索,对当下的儿童文学写作,乃至对整个当代社会文化的思考,都有着十分重要的意义。