在我们幼年的教科书中,有很多“高大上”的先人,无意中被当成课本和人生的标准,成了我们幼小心灵中的大山。在课本和琴谱中,有那么一堆固定的大山,一个比一个高大,首先基本上不容易爬上去,再者,爬上去见到的,也不过是先人偶像肩头上的鸟屎。还可能会听到先人的诅咒:我已经在这儿了,你来挤什么呢?下去。下来,爬上另一位先人的肩头,只见铜像的眼睛一瞪:没有主见的跟屁虫!一口唾沫,把我们啐到先人脚下。

于是待在先人脚下的巨大阴影里,仰视着,凭借那巨大的影子,觉得自己融于其中很安全,不时觉得仗着影子的高大可以指责同代和下代的卑琐,心中生怕走出那大影子,自己的影子登时显小。

其实所有学音乐的孩子,都希望能够像莫扎特一样,体验那种挥霍音符的狂喜;和肖邦一样,体验用手指与钢琴间的奇迹建立自我王国;和吉米汉锥克斯一样,体验声音和生命纠结不散的存在和消失。这些音乐的精灵都没有要当山峰,只不过是飞翔于每个音符的瞬间。

只有摆脱地理和社会的界限,才能充分体验到声音和灵魂的关系,让声音帮助人活下去。这一点,似乎在我们的课堂上很少被提及。我只是很清楚地记得,在中国音乐历史课上,曾有老师提及古代传统音乐艺人的下九流地位,却很少提及古代音乐艺人在演奏音乐时享受到的飘然状态;在西方音乐历史课上,每个作曲家都是人类思想的贡献者,也很少提及音乐给他们带来的无可取代的纯粹境界。无论极高或极低的生活地位,都无法改变音乐家是信息媒介者的角色,任何地域的民族音乐永远是本土文明信息的记载。一位贫穷的演奏家在音乐中的角色并不次于堂皇的作曲家,而作曲家也可能不过是用声音搞装修的声音工头。思想者也罢,工头也罢,媒介也罢,手里抓的都是抓不住的声音,别看它们是抓不住的,但只要它们的振动磁场在你周围,它们就形成了或诅咒或保护你的音墙。

这永远是很有趣的话题,就因为声音无形,它就是最强大最有魅力最难定义的存在。任何声音,重复多了就把人绕进一种迷惑阵,一种魔圈。阳气太多的声音重复多了,人冲动难当;阴气太多的声音重复多了,人沉沦难浮。哪个音水气太大?哪个音火气太旺?

这书里面既没惊艳故事,也没什么可嚼舌的私事。属于一种关于nothing(无)的书,除了音乐什么都没有,而音乐本身就是无。这书每句都是关于我们乐队和有关音乐的细节,却没有什么大目的大意义。这世上有种种活法,选择哪种,都不容易,都有很多细节牵扯进来。

只要留心,人的一生会一路遇恩师,帮助人走完命中注定的路。甚至一草一木、一音一符、言谈闲友等,都能无形中成为恩师,让创作成为身体和精神的养分而不是野心的重负。

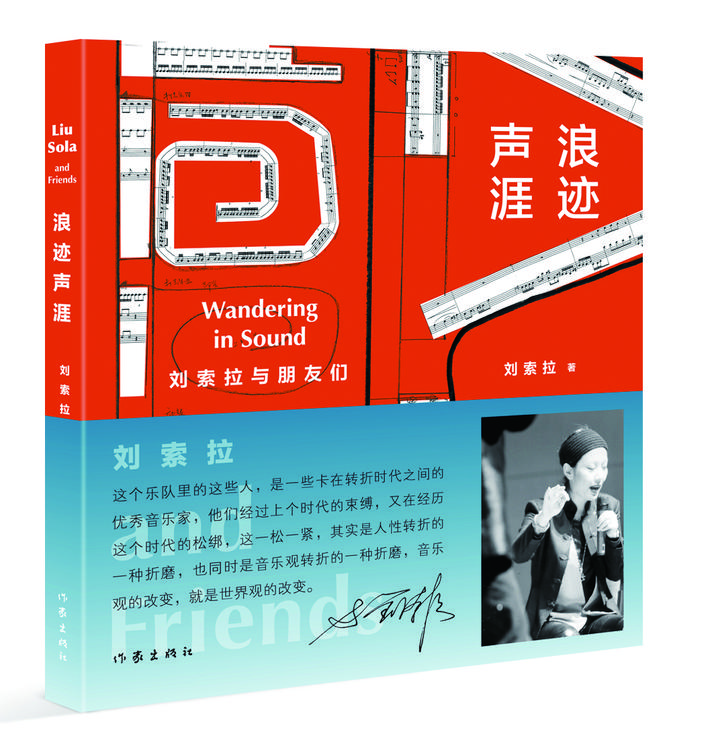

这书的本意是献给我们的乐队,“刘索拉与朋友们乐队”。大部分关于乐队的内容,是贯穿于和乐队键盘手季季的对话之间。

季季是个毕业于中央音院键盘专业、从3岁开始弹钢琴弹到23岁后对弹琴彻底绝望的孩子。从放弃到成为乐队的年轻键盘手,她属于那种喜欢思想音乐的孩子。鉴于她对乐队历史的兴趣,我就拿出些照片跟她唠叨。这些照片里的人都是一些整天围着音符转的人,他们的世界其实不大,外面的大世界也不见得都知道他们是谁。但这些人对于我来说,就是一支带领人们进入声音世界的队伍。比如,李真贵是谁?对于中国民乐界来说,他是老大,是中央音乐学院民乐系老系主任;对于外界来说,他是国宝级演奏家,但不见得所有人都听得懂国宝级演奏;对于我来说,他手下的鼓声展示了中国鼓的神秘性,从他的演奏中我能听到时间的运动,那些声音是从过去渗过来的,而不像现代人,手起手落不过是当下之音。和他的合作奠基了我们这个乐队的命运,我们这个乐队的存在命中注定会坚持很久。从成立到今天,已经从三代音乐家的合作变成了七代中国音乐家的同台演出。

因为有了李老师,才会有那场在2000年举办的引起巨大争议的民乐实验音乐会。那次音乐会,奠基了“刘索拉与朋友们”中国乐队的存在。之后这个乐队以新的音乐理念贯穿,而不属于任何已经存在的流派。我为这个乐队创作的作品,不再屈从于任何委约的要求,无须仅仅当西方需要的异国之音,更放弃常规的人声表演与乐队的关系。吉他老五(刘义军)最近鼓励我说:“索拉姐,这块净土一定要保住呀。”这是我希望的,也是我们所有人希望的。所有走进这支乐队的人马上就被声音的本质环绕,以被声音激发后的自我本质再去激发观众。所有前后参与到这个乐队项目的人,都在声音中找到家人般亲近的乐队关系。

只有在做音乐的时候有毫无保留的精神,才能充分发挥自己的精神和身体能量,才会找到乐队成员之间及人与声音之间的无保留。因为有了这支乐队,“中国音乐”这个概念对于我这个学西洋作曲的人来说已不再是表面要强调的装饰音,而是自己身体的一部分。

中国音乐的神秘处正如一个丰富的野生花园,它的音乐因素的不可预测性就像风随时会吹来的种子。听古曲的时候,你不知道琴者什么时候断句或延时,间歇多长,下句要去哪儿,因为每个演奏家都处理得不一样。这就是琴者自由意志的足迹,但是听惯了常规西方音乐的中国人却已经对这种国风不熟悉了。中国古代琴曲的散漫正如同不守时的赴约者,说6点到,8点才来。听惯了奏鸣曲结构的人,知道遵守绿灯走红灯停的规则,但听琴曲,条条弯曲路,前者直走,后者绕走,还有蜘蛛行者。但只要这种漫无边际的声音爬进你的细胞,建立了链接,你怎么跟着那声音走,都条条大路通“丹田”。

季季提到在音院,学西乐和学民乐有很不同的方式,似乎西乐学生面临大批的新乐谱,而民乐学生一生只面对有限的乐谱。其实中国有大量的古代音乐等待着发掘和重新整理记谱,只不过进入到当今课程的乐曲有限,就给了学生们错觉,以为民族音乐没有西方音乐的传承丰富。但是有意思的事情正是发生在所谓简单的民乐记谱中,因为那些乐谱看上去简单,又没有固定的演奏法,各派大师的指法都不同,因此给后者留了很多想象的余地去自由处理。这也是中国古代音乐的精华处,哪怕一生只面对有限的乐谱,10岁的时候和90岁的时候去演奏,是绝对不同的效果,那些乐谱中充满不可预测的潜在信息,可以用不可预测的手法来处理。一个人有可能花一生时间才能表现足了那些音符下的隐喻,所以来回换不同角度演奏一首曲子,也能成为很有意思的事。

(摘自《浪迹声涯》,刘索拉著,作家出版社2022年8月)