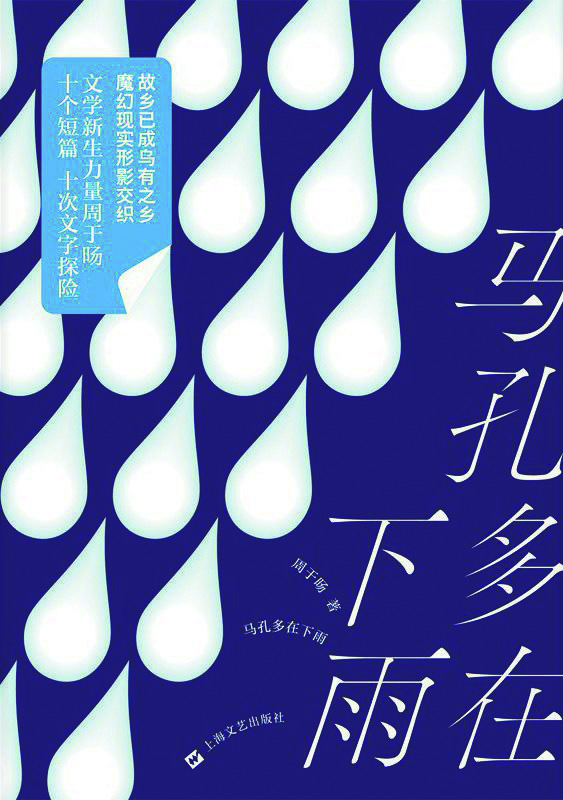

“95后”作家周于旸的处女作《马孔多在下雨》由10个短篇组成,故事里的主角多带有奇幻色彩:造了永动机的“外星人”、见过宇宙飞船的小男孩、从棺材里逃生的孩子,去寻找世外桃源的族长、坐在塔吊上眺望城市的司机、修建“马孔多”迷宫的富商……林林总总的人物穿行在文本中,展露着怪诞的现实与过去。

一个男人,小时候因弱智被父亲丢在游乐场,后来父母再生了一个弟弟弥补这个遗憾。他就这么不受待见地长大了,时常称自己是“外星人”,造了一个永动机后便消失了。这极大刺激了身为物理学老师的父亲,父亲的晚年也在恍惚和踉跄间跌入死亡。然而,父亲死后,永动机的秘密被揭开了,机器背后有个空间能塞下一个成年人,里面还有个开关,拨上一次就能转上两天。

这就是《鹦鹉螺纹》,小说集的第一篇,同时也是集中展现小说荒诞魅力的一篇。这个故事有大段关于宇宙的想象,从小学二年级开始,主人公王悲喜就和“外星人”相关联,在“我的理想”的班会课上,他认真地回答:“我想当一名外星人。”看似奇特的表述一时之间掩盖了他的不聪明,他还时常喃喃自语,说着太阳系,说着飞碟,直至造出永动机,自己也随着外星飞船的新闻报道蔓延开来而消失了。

人消失了,物却扎进了这家人的世界里。其实在很长一段时间里,王悲喜是被忽略的、被遗忘的,然而永动机的出现彻底搅乱了这家人的生活,尤其影响了一次又一次否定、无视甚至是憎恨王悲喜的父亲。后来父亲也陷入到宇宙的癫狂中,就如同他曾嫌弃的儿子一般,进入一个常识不能解释内心却无比服膺的想象世界。作者周于旸用了大量的幻想和梦魇来编织这段故事,我们也随之进入到一重又一重往上攀登的寰宇间。

父与子的冲突,原生家庭和代际之间的矛盾是显性的,更大的报复是来自于社会层面,对权威、大众、现代、科技、便捷等一系列的反抗。小说最开始出现的智商测试,这一仪器是伴随着科技发展而诞生的,机器用69的分数将王悲喜判定为不及格,而他恰恰用机器将自我掰回到正常人的轨道上。小说的主旨是戏谑的,可作者想要传递和探讨的主题是反戏谑的。十个故事,每一个都有一幅很难忘却的画面:站在塔吊上的场景、去北冰洋的海边、被魔方卷进去的局面……在科幻与现实反复实验中,作者的姿态极为认真。

同为“90后”作家,和陈春成游走在旧山河与未知宇宙间却始终抱有对“童年”的美好追溯不同,周于旸的文字透着审视,也流露着谦卑。他更关心的是成年人的困局和未来,或许也在追一个最初的梦,但那和童年无关,或可延伸至远古传说。

当然,周于旸的创作有很重的模痕迹仿。他曾坦言,自己深受马尔克斯的影响,甚至他觉得马尔克斯写作时,被枪顶着脑袋,要他以最快的速度讲故事,中间不能停顿。这当然影响到他的语言风格和文本缔造。正如上校面对行刑队会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午,周于旸在未来的写作中也始终忘不了写出第一篇故事《马孔多在下雨》的那个时机,那个不成熟地开启人生机关的瞬间,也许会如马孔多随龙卷风的怒吼化为尘埃,但羊皮卷上的传说,也会在未来的某个未知中再度循环。