2018年夏,野生动物学家迪莉娅·欧文斯出版了小说处女作《蝲蛄吟唱的地方》,初版印数仅2万余册。令人意外的是,到2019年末,小说重印四十余次,售出450万册;截至2022年1月,这一数字达到1200万册。根据官方数据,其纸质版销量超过玛格丽特·阿特伍德、斯蒂芬·金等名家新作纸质销量总和。小说反复登上纽约时报、亚马逊等平台新书畅销书排行榜,上榜时间超过百周,多次位居周榜单榜首。书名中词汇“crawdad”进入韦氏词典2019年十大热词名单。在小说销售市场总体低迷,网飞、亚马逊等算法驱动娱乐公司为消费者提供一系列“客制化”产品背景之下,作家似乎已很难通过单打独斗突破工业化运作的围剿,而它为何吸引了如此众多的美国读者?行业分析人士试图寻求原因,Codex Group甚至对数千名购书者进行了政治派别归属调查,结论与大部分小说阅读群体构成并无明显差异。图书行业资深人士宣称它“藐视了新的万有引力定律”;兰登书屋销售主管认为这是他从业30年来前所未见的现象级事件,且无法从中获得任何可以借鉴的经验。

独立书商大力推广功不可没。好莱坞演员兼制片人瑞茜·威瑟斯彭看中这部小说,由其担任制作人的同名影片已于今年上映,泰勒·斯威夫特为其作曲,因出演BBC剧《正常人》在年轻人中颇受欢迎的黛西·埃德加-琼斯扮演女主角卡娅。威瑟斯彭此前还曾投拍澳大利亚畅销书《大小谎言》改编剧,斩获许多影视剧奖,小说销量也略有增长,但远无法与《蝲蛄吟唱的地方》相提并论。

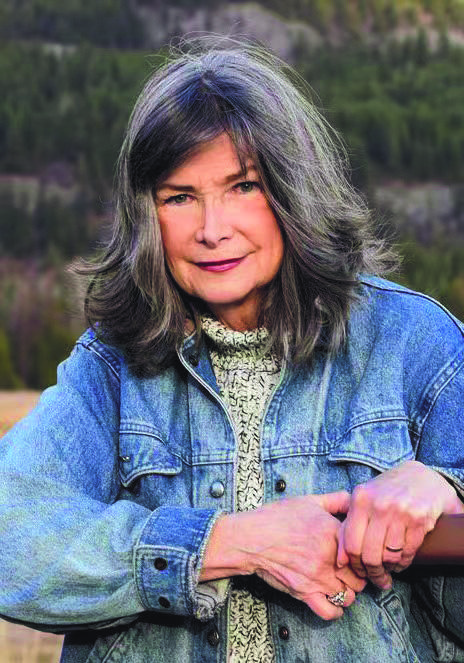

迪莉娅·欧文斯此前有三部非虚构作品:回忆录《大象的眼睛》《卡拉哈里的哭泣》《大草原的秘密》,讲述她作为非洲野生动物学家的生活,曾获约翰·巴勒斯自然写作奖。迪莉娅早年在乔治亚大学学习动物学,后于加州大学戴维斯分校获动物行为学博士学位。上世纪70年代起,她和丈夫马克·欧文斯到非洲研究野生动物,在博茨瓦纳的卡拉哈里沙漠建立研究营地,观察狮子、鬣狗等动物,研究它们的迁移模式和社会行为。他们的基金会为村民提供职业培训、小额贷款、医疗保健和教育服务。但这些行为也引发了争议,《纽约客》报道称马克在赞比亚政府监管之外建立了一支狩猎侦察队,“通过提供武器、靴子和金钱”收买当地人,巡防人员使用暴力手段阻止偷猎者。《大象的眼睛》(1992)记述了与偷猎者的冲突,美国广播公司还就此拍摄过一集纪录片(1996),该片最后的镜头中,一名被指控为偷猎者的男子被枪杀。尽管欧文斯夫妇自陈不在现场,但并未完全洗脱罪名,他们很快回到美国,在爱达荷州北部的僻静农场定居下来。离婚后,迪莉娅独自搬往北卡罗来纳州的山区。他们是动物保护主义者,但“以动物救世主自居”也被诟病为变相的殖民主义,“文明”的入侵扰乱了原有的生态逻辑,导致当地人价值观的混乱。

小说出版时,这位作家已经69岁。突然而至的成功让她感到猝不及防。“我从没想过自己能写小说”,作者自陈十年前开始写作这部小说,当时脑中只有模糊的故事:一个女孩在上世纪五六十年代在北卡罗来纳州的沼泽地里独自长大,后来被指控谋杀了一名年轻男子。故事是虚构的,但作家借鉴了她与社会隔绝的荒野生活经历,她一生中多数时候都尽可能远离人类,住在偏远的地方,靠近野生动物,“这是关于荒野求生的尝试”。在纽约植物园举办的演讲中,她把面对观众讲话的感受与多年前的一次逃生经历相比,当时,为逃离一头冲过来的大象,她跳进一条鳄鱼泛滥的河里。

小说的阅读体验至少与以下关键词相关:谋杀、悬疑、自然写作、生态学、冒险、浪漫爱情故事,成长小说……叙事沿着两条时间线展开。一条是1969年的一桩沼泽命案:男孩们在沼泽深处废弃的消防塔下发现当地青年蔡斯的尸体,意外坠落身亡的现场疑点重重,附近居民的流言蜚语和警探调查将矛头指向沼泽女孩卡娅·克拉克。另一条叙事线则为卡娅成长的故事,起始于1952年,六岁的卡娅目睹母亲离家出走,父亲酗酒、家暴,哥哥姐姐相继离开,她承担家务,跟随父亲驾船捕鱼,没多久父亲也不辞而别。卡娅孤身一人住在沼泽深处的棚屋里,靠清晨捡拾贻贝到镇上交换行船所需的油气和基本生活补给。15岁时,她与同样痴迷于沼泽的男孩忒特建立了友谊,他教她读书、认字,分享他喜爱的自然科学书籍。忒特上大学后便销声匿迹,直到博士毕业后重新回到小镇工作。多年的孤独生活中,卡娅融入了沼泽的生态环境,她收藏羽毛、贝壳等,观察动植物的生存模式、生命周期,用文字与精美的绘画描绘它们的形态和习性。归来的忒特将其推荐给出版商,这些关于贝壳、鸟类、昆虫的研究得以出版,它们图文并茂,获得生物图书奖。卡娅也由此摆脱生存困境。两条叙事线在蔡斯死后汇合,卡娅经历刑拘庭审,最终无罪释放。小说结尾概述了此后卡娅与忒特的隐居生活。她过世后,忒特从隐藏的遗物中发现大量诗稿——原来她一直用笔名发表诗作——未刊发的一首揭示了蔡斯死去当晚发生的一切。庭审过程中最大的疑问,蔡斯死后离奇消失的贝壳项链,那是早年相恋时卡娅在消防塔上送给他的,也在卡娅遗物中。

毫无疑问,这是一个独特的女性成长故事,虽然与自然、贫穷相关,但和鲁滨逊改造自然获得新生活的路径全然不同,相反,欧文斯虚构了现代生态学视角下自力更生的另一种可能性:主角的价值恰恰不在于征服环境,而是与自然环境建立和谐共生的关系,在尽量不影响自然环境的前提下,换取基本生存所需。

书中最令人兴奋的是浓墨重彩的生态环境描写,它们体现了作者的博物学和生态学专业素养,以及一个长期生活在野外并有着敏锐洞察力的观察者对于大自然的强烈情感,少了浪漫主义多愁善感的想象,更加务实,交互、亲切。这是一片荒原般的废弃之地,过去百年间从海上上岸的人们匆忙逃往此处,饥不择食地安顿下来,“以后凡到此地定居的人,都要灰心丧气。”诅咒和命运并未减损自然伊甸园般孕育生命的本能,海岸如此深邃、神秘、广博。她详细区分了沼泽与湿地(小说也分为两个部分,前一部分为湿地,后一部分是沼泽,与主人公心灵的成长及命案逐步揭示形成隐喻结构),繁复多变的水道、潟湖、泥塘、环礁湖为人物提供了安全的栖身之所。那也是植物与动物的盛宴,橡树、松树、蒲葵、香蒲、树莓、香枫、山核桃木;秃鹫、海鸥、灰鹭,林林总总,不一而足,咸水中的草和泥泞中伫立的树以风的形态生长,斑驳的光线,变化的潮汐都有了生命,而动物自有其生存法则,卡娅在海滩投喂食物,认识每一只飞翔的鸥鹭,寻找并收集它们掉落的羽毛,却从未在家中饲养过宠物。

小说中最精彩的外貌描写,很可能是卡娅首次出场时“乌鸦的翅膀那样浓密漆黑的头发”,当她与自然之间的关系被建立起来,这样的比喻便水到渠成,而不是模式化的套用。卡娅从动物身上,而不是从人类身上,学习并理解生存的法则,从萤火虫在交配行为之前发出的不诚实的信号以及牛蛙的交配中学习两性关系;受伤的鸟类可能被同类杀死,以免在集体行动时拖后腿;受审时,她将法庭上的专业人士按照动物世界的标准分成不同层级。在走投无路、孤立无援时,人类以生存为目标的本能恢复了。也因此,小说结尾两处悬念的揭晓:人物隐匿的诗人身份;为摆脱困境而不顾忌任何规则的危险、幽暗一面,悄然引向了文明与野蛮的吊诡关系。

生态环境、修辞、主人公的成长和复仇似乎暗示着:人也是一种动物。她的精神活动被这样描述的部分令人深思,并非以人类中心主义推己及人。这体现了“文明”的悖论,如弗洛伊德所说,“文明的未来”究竟是什么,人类的动物性与文明之间的关系,我们是否真的了然于胸、胜券在握?

这也是一个异类的故事。作者将卡娅描绘为“沼泽深处的女孩”,镇上的人们认为她野蛮、未开化,将她比作狼孩,她的真实生活鲜为人知。青春期的卡娅和忒特成为恋人,但忒特上大学后便试图浇灭爱情的火苗,因为他认为她属于沼泽,永远不可能进入正常的人类社会。卡娅后来对富家子弟蔡斯动心,他们秘密约会,直到她从报纸上看到他同别人订婚的消息。庭审过程中,卡娅被辩护律师描述为受误解的受害者,他向陪审团发问:我们给她贴上标签并拒绝她,因为我们认为她与众不同,但很可能正是我们的排斥迫使她逃离人群。

无法否认的是小说叙事存在许多失衡之处。比如语言风格的混乱,与丰饶的沼泽词汇相比,其他场景描写显得贫瘠,人物对话中方言和口语的使用过于刻意;且人物常常用完整的句子清晰表明他们的想法,像是英文青少年读物。当然,一些动词在人与动植物之间混用,类似的创造性毋庸置疑。

此外,具体描述时,乡野被理想化了。似乎为凸显人类社会偏见的可怕,原本暗流丛生的沼泽变得过于安全,它成为富饶、自给自足的温暖巢穴。主人公在沼泽中优雅地滑行,没有弄脏过自己,没有受到其他物种的侵扰,甚至没有受过伤,沼泽中唯一的安全隐患是人类建造的消防塔和刺伤过童年卡娅的钉子。同时,物质条件的艰难也被美化,主人公的生存环境缺乏前后的一致性。随着叙事展开,简陋、逼仄的棚屋变得越来越富足,像是神话里取之不尽的百宝箱。卡娅出场时常常伴随着小说家倾心尽力的穿着描写,衬衫、牛仔裤、短裤,以及各式各样的裙子,早年间,它们来自母亲的衣箱和黑人社区的捐赠,但后来又作何解释?既然人物不光顾镇上的商店,在蔡斯死去那晚之前也从未离开过小镇。

这些或隐或显的缺陷在改编后的同名电影里被进一步放大。影片中棚屋窗明几净,琼斯复原的人物穿着过于洁净、整齐,不仅符合社会规范,也完全顺应大众的审美,很难在主人公精心打理的头发和她艰难的生存处境以及特立独行的生活方式之间建构合理的逻辑性。当然,小说的硬核部分也未能在影片中重现。人物与自然互动的方式,她真正的家——神秘、幽深的湿地、沼泽,无疑是读者最为期待的。影片取景于路易斯安那州的一片沼泽,它肯定不是小说中那片原始的、包藏着动物生存法则和人物内心深处隐秘的神秘之地,尽管是美的,却显得清脆、明亮,敷衍。缺少了叙事者的铺垫和引导,卡娅的成长更显得不可思议。像是隔着一层滤镜,每个细节都被打磨得锃亮,没有任何污垢和砂砾。故事的粗粝之处也几乎被磨平,只剩下三角恋爱、悬疑故事和美丽的沼泽风情展示。

此外,小说人物形象和情节设置的模式化也削弱了硬核部分搭建的基础。长期关照卡娅的黑人邻居形象刻板、甜腻,其存在似乎只是为了主人公服务,同时映衬她被偏见排斥的相似处境。黑人男性是慈祥的父亲,黑人女性的描写仅限于丰满的胸部;与此相对的,是忒特金色的卷发和蔡斯明亮的皮肤对于卡娅的吸引力。他们身体强壮,或是好学生,或是橄榄球四分位,思想简单,扁平、虚假,与青少年浪漫爱情小说中的白人男孩别无二致。近年来女性作家笔下常见的酗酒、家暴作为一切戏剧化灾难导火索的情节设置也未缺席。二战中归来的父亲拖着因胆怯而被炸毁的腿,整日酗酒,将对生活的不满发泄到妻子和孩子身上;蔡斯也试图用暴力驯服卡娅。一些读者认为作者歪曲了北卡罗来纳州20世纪50年代到70年代的真实情况。事实上,小说可能从未显示出对于复杂、艰难、种族主义等议题真正的兴趣,它们不是故事的结缔组织,而更像是装饰。

“一个贫穷、没受过教育却美丽得出奇的女孩,独自在沼泽中长大,一边写诗,一边研究量子物理。”人物是否可能在几年时间内由只字不识成为足以被专业领域认可的动植物图书作家(除非是天才),也是读者争论的焦点,尽管她曾接受忒特的专业指导。这种指责大可归咎于学院教育体系的偏见,她对沼泽和湿地的熟悉程度确非坐在室内研读文献、做切片、观察显微镜的人可比,更不必说文明社会还要耗费大量时间精力争取经费、进行人事斗争等,不过,图书资源和科学研究条件的匮乏呢?也有读者质疑长期与世隔绝的主人公是否可能有足够的现实世界经验,制定完美的杀人计划并成功脱罪。或许作者过度执着于传递野外自力更生的生存方式有助于专注和深入的理念?如果对人性和人类社会构成的理解是出于对自然的观察,出于直接的体验和思索,而非对已有规则的简单接受和适应,是否会更加深切?

也有狂热读者将驾驶破旧小船在迷宫般水道中航行的卡娅比作亚哈船长,自然的神圣力量则是潜藏的白鲸;沼泽中的生存被与《神曲》中地狱烈火的淬炼相提并论;有人将小说主题引向梭罗的隐居生活;讨论人们对自然法则的向往,对文明规约人性的厌倦和悲观。然而,无论蝲蛄能否吟唱,卡娅的生存问题终究还是依靠人类社会认可才得以解决。没人知道,文明的建构将我们引向何方,是否真能逃出文明世界,小说提供了济世良方还是安慰剂,但可以肯定的是,任何销量奇迹都不是思考的终点。