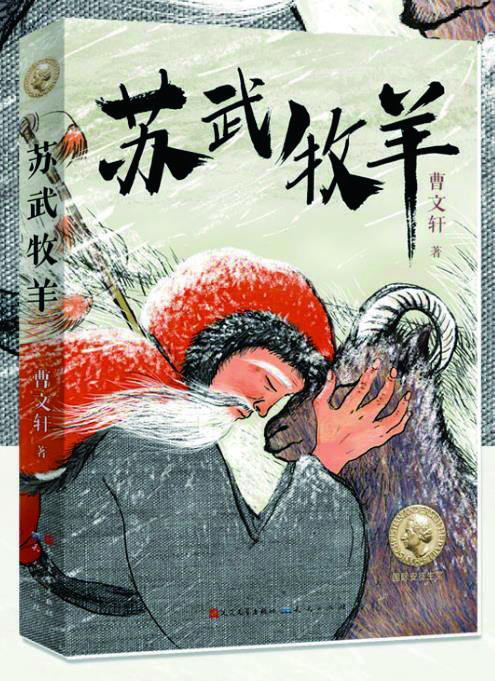

曹文轩一直是文学唯美主义的标举者,多年来勤勤恳恳在自己的美学园地耕耘,致力于为他的读者打造纯美的精神世界。他曾在访谈中表示,人来到这个世界,就是要历经苦难的洗礼和考验的。然而,他却要用自己的文字展现出一个完整的人、一个完善的人在面对苦难时表现出的优雅的风度,要为儿童“打精神的底子”,带他们去认知苦难世界中的真、善、美,教他们如何理解人性,如何审美。曹文轩以往作品收获的成绩以及在读者中的影响力都在说明他对此番理念的成功贯彻。新作《苏武牧羊》再次从“人”出发,只是这次,曹文轩要用更为久远的故事向读者呈现他容纳了历史底蕴的美学观。

《苏武牧羊》以历史上的同名典故为基础,选择以一只羊的叙事视角来重述完整故事。动物视角叙事在儿童文学中并不罕见,既可以拉近与小读者的距离,也可以让儿童以不一样的趣味视野看待世界。然而,《苏武牧羊》中以动物视角讲述的却是一个严肃深沉的历史故事,这个故事关涉战争、家国、背叛、忠贞等宏大叙事,也潜藏着孤独、陪伴、友情、亲情等细微情感。这看似是一个不适合儿童阅读的复杂故事——实际的叙述当然娓娓道来,不失风格,细读之下却可以看见作者的匠心独运。

“星星”作为一只被苏武搭救且命名的羊,十几年间不只见证了苏武的坚贞勇敢,也与苏武一起历经了漠北荒原之上的筚路蓝缕,它和它的100个小伙伴亲眼看着苏武如何在保全自己都困难的情况下给予它们以护佑。在大汉、匈奴百姓眼中,苏武是忠诚的斗士,但在那101只羊眼中,苏武更多的只是个有情有义的牧羊人。这个牧羊人多少有点奇怪,会拿一根飘着红色牦牛毛的节杖,会自言自语一些谁也听不懂的话语。然而,他们是荒凉北海中彼此的唯一陪伴,苏武只有羊,羊只有苏武。“我们经常在想:我们是羊吗”并非无用的疑问,它们是动物,也是苏武最初的与最后的朋友,而当苏武因为长期接触不到人类发现自己说话结结巴巴、语无伦次时,人和羊的界限开始变得模糊。

苏武曾于饥寒交迫中“鼠口夺食”,却坚持留一些给老鼠,更记得在粮食丰裕的年份里主动与它们分食;苏武曾出手相帮危难中的小棕狼,而棕狼长大后也曾带领伙伴搭救被围攻的羊群。一切的巧合都是理想化的设置,曹文轩于此试图打破人与动物的隔阂,或者说,将人“动物化”,将动物“人化”,温暖善良、坚强勇敢、帮扶弱小、知恩图报、共渡难关,这是人和动物共享的品质,他们共享一片天地自然,也共享一种生灵间的彼此交付。这是曹文轩一直试图用“文字建造的屋子”,是他为自己以及读者打造的“精神上的庇护所”。

小说中还有一个重要的情节,苏武的儿子大国不小心弄丢了苏武的节杖,而前情是苏武自己开始不把节杖放在心上,大国也就把节杖当作了普通玩具。这个曾经被苏武视作生命一样贵重的节杖在十多年后逐渐失去了主人的注视,也是在节杖丢失的片刻,苏武才意识到某些东西的失落,开始追问“你已经多久没有思念大汉王朝了?多久没有思念长安了?”“你怎么竟然忘记了你是谁?”“你是肩负让天下太平重任的大汉王朝的使臣!”在漠北十几年风餐露宿,多少威逼利诱,苏武始终坚如磐石,但随着阿云姑娘的到来,孤苦的生活突然有了温情美满的可能,苏武先后有了妻子、儿子,羊群也迎来了母羊,一切似乎走上了安居乐业的方向。于是,遥远深重的故国之思便渐渐褪色,但这种褪色并非真正的遗忘,不管是匈奴王的弟弟还是故友李陵来劝降,苏武始终未有分毫动摇,或许可以说,现实生活的安定无虞使得流放中的苏武多少有了“天下太平”的幻觉。作为来自大汉王朝的和平使臣,当下自己所过的生活不正是自己为两国人民所苦苦祈求的吗?确实,小说涉及的情感内容比较复杂,因为有历史的基本意义作为前提,其前提当然是关于苏武的“忠诚”问题,这一点曹文轩当然也不能更改,但读者会注意到,作者似乎更偏向于描写责任、忍耐、坚强、友爱等这些更鲜明地归属于个人的品格。

在曹文轩的笔下,苏武也是个普通的“人”,有着“人”的勤劳智慧、坚强意志,也有“人”的缺点,有着“人”的对既有环境的依赖,对舒适稳定圈层的贪恋。但也正是这样,苏武显得更为真实,而他对大汉王朝的忠贞与思念也在这一次的蓦然反思中得到加强和更新。已经习惯的漠北生活虽然有了某种程度上的“安逸”,但节杖代表的责任与使命是与生命联结的永恒,而这份永恒是妻儿、故交、新友以及生死与共、跨越物种隔阂的动物们都无法真正理解的情愫,那是一颗丹心被北海荒漠锤炼十多年后依旧不改其志的坚韧与孤独。

曹文轩还是遵循着历史的真实,在小说结尾将苏武送回他日思夜想的故乡,也成就了彪炳千古的佳话。可贵的是,曹文轩没有大肆描写苏武返回故国后享受的礼遇和荣光,而是将镜头终结在北海,终结在告别时的交待和告别后的苍茫。为妻儿更换门窗,交待何时播种何时剪羊毛,更不忘提醒去老鼠洞口投食,这是对既往19年客居生活的告别。然而,生活虽是客居,妻儿羊群以及广阔天地中的日日夜夜却是真实存在过的,这种告别也意味着与过去的自己彻底切割。大汉王朝的子民或许曾夹道欢迎回归故国的苏武,从历史书上读故事的我们总要赞叹苏武的忠贞气节,然而,在北海19年,曾经的乡音早已悄悄地隐藏,异乡早已变作了故乡,回到长安意味着在北海重建的生活的再度摧毁,对苏武来说,无异于又一次的从头再来,更重要的是,被摧毁的生活绝非了无痕迹。

“苏武问李陵:‘你有什么要嘱托我的?’

李陵说:‘我李家的人没有了,宅子不知道还在不在,那棵银杏树总还在吧?总不至于砍了吧?我是在那棵银杏树下长大的,如果它还在,你得空时去看看吧,给它浇点水,施点肥……’”

“路迢迢/泪汪汪/不知何年再牧羊/再牧羊/撒渔网/异乡从此是故乡/……”

李陵的功过是非自有历史评说,但曹文轩在此用一株银杏树为我们建构了另一种形象的李陵,不管出于何种原因叛降匈奴,李陵的故国之思与苏武并无二致,只不过长安是再也回不去的故乡,银杏树下是再也触及不到的童年。曹文轩在此的巧思值得关注,因为从此以后,李陵牵挂的长安的银杏就要变成苏武心中北海的那株红杉,李陵回不去长安,苏武又如何能再回到北海?苏武替李陵照看银杏,李陵要替苏武看护红杉,选择了两条道路的两个大汉重臣,终究要面对的是同一种窘境,这是宏大历史之外的“人”的哀思,是个人主动选择之下的精神漂泊。对于埋葬在红杉树下的星星等第一代“苏武羊”来说,这是“主人”对它们的抛弃,而对星仔等第二代“苏武羊”来说,此后的岁月便是红杉树下对主人漫长无望的等待。从此以后,长安的那一株银杏或许就是苏武的“望乡台”,眺望遥远漠北里的妻儿、羊群、故友,眺望那逝去的却也真实存在过的19个春秋冬夏。

曹文轩的《苏武牧羊》在多重意义上关切了一个被广为传颂的历史故事的另一个面向,这一面向不仅容纳了光辉伟岸的苏武形象背后的“人”,而且包含了这形象背后的动物,包含了被正史所忽视的他们的微妙情绪,包含了这情感曾带给苏武的力量与即将带给苏武的煎熬。漠北荒原中那一株红杉树曾承载苏武19载的无边孤寂,也将继续承载来自长安与漠北的苦心眺望,这是曹文轩于历史故事中建构的另一片意蕴空间,也是他以悲悯之心送给少年儿童以及所有成年读者的丰富的美学世界。