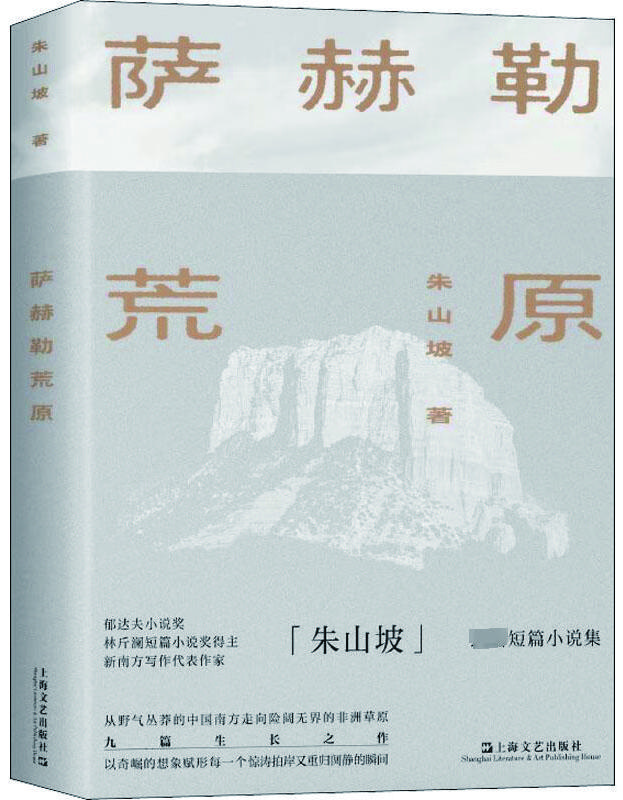

从《蛋镇电影院》到《萨赫勒荒原》,朱山坡从带着先锋和荒诞色彩的“少年叙事”转向更深沉内倾的“中年写作”。他新近出版的短篇小说集《萨赫勒荒原》的关键词是“荒原”,这不仅是不同篇章的标题里指涉的萨赫勒、索马里、卢旺达等地理意义上的荒原,也鲜明地指向人到中年的那种精神逐渐空虚、理想主义逐渐褪色的“荒原感”(《夜泳失踪者》),那是一种心灵枯萎后形成的真空旋涡,它如黑夜可以遮蔽一切晦暗,又如闪电,可以让所有污浊乍现劈开(《闪电击中自由女神》),也像街头一把破败椅子,可以引发深沉彻骨的哀伤(《午夜之椅》)。

朱山坡从广西小镇朝向南方以南,向着世界走去。“萨赫勒”“索马里”“卢旺达”这些异域是故事主要的发生地,小说其实讲述的是此地的“我”与世界一隅所发生的关系。“世界”在“70后”小说家朱山坡笔下,逐渐从“胖子,去吧,把美国吃穷”的口号标语具象化为地点状语,在《萨赫勒荒原》中作为一种修饰性的偏义复词。“我们只是在南方,写南方,经营南方,但我们的格局和目标绝对不仅仅是南方。写作必然在世界中发生,在世界中进行,在世界中完成,在世界中获得意义。”这是作家朱山坡从“南方”朝向“世界”的宣言,《萨赫勒荒原》展示了他的这种写作理念。

异域风情的展示只是小说结构的外在涂料,这本小说集是对“存在与逃离”的哲学困境的文学表达。开篇的同名短章《萨赫勒荒原》有浓郁的美国西部公路电影气质。驰骋于荒原的公路上,“我”不断追问,萨哈被迫回答,事件逐渐显现:国际医疗援助队的工作让萨哈的民族性(本部落关于生命的信仰)与世界性(外来的启蒙主义与人道主义精神)冲突,最终,他把医疗物资送到了,母亲与儿子却死去了。他从部落化的伦理关系中脱落、消隐,在原子化的“世界公民”的意义上存在。《索马里骆驼》具有浓厚的魔幻现实主义色彩。封闭小镇、婚外情、家庭关系作为对整体的历史梦魇的隐喻,父亲从闭塞小镇逃向开放大陆,从世界之“小”奔向世界之“大”,但依然回来召唤妻子离开而留下孩子,因为妻子与父亲在历史维度上具有同一性,父亲意识到妻子是自身不可避免、无法逃离的历史,他骑着骆驼回乡,将憔悴落寞的母亲接走,留下前代人与后一代人,真正无所依傍地“骑着骆驼行走在无垠的大地上”。父亲以骑骆驼离开的姿态存在于“我”心中,传统血缘伦理的羁绊隐退,留下的是关于远方、关于世界的神秘讯息。《卢旺达女诗人》描写援非医生“我”与卢旺达女弟子之间无法相互激荡的爱。女弟子对“我”的爱是毫不掩饰、炽热缠绵的,而“我”始终游走在暧昧又克制的矛盾态度中,看似是儒家克己复礼的正人君子,实际上,哪怕真正“到世界去”了,“我”依然无法直面作为主体的人的感情,也无法与他人、与世界真正建立持续稳定的亲密关系。与《蛋镇电影院》相比,《萨赫勒荒原》里的各色主人公处在一种伪装的婚姻关系、父子关系、朋友关系的蛛网里,内核依然是“个体的我”向世界走去之际,无血缘、伦理、历史、肉体欲望羁绊的孤勇者的故事。

从遥远的“世界”回到当前、此在、我们所无法置身事外的现实生活中来,这个问题依然成立。在小说集的另一部分作品里,抽象的、寓言化的现实还原成拥有细密针脚的日常生活气质的故事。《夜泳失踪者》里,文物鉴定专家樊湘在博物馆冷僻岗位坐了数年冷板凳之后,向市长献上谢布衣《惠江夜泳图》,爬上了塔城博物馆馆长的位置。在官场的阴谋诡计、尔虞我诈之后,夜泳让肉身重返温暖的母胎羊水之中,让灵魂得以短暂休憩——“夜泳不是搞阴谋诡计,不是密谋造反,而是一个人远离尘世纷扰、排出内心杂念安静地享受孤独的过程,是思考人生的过程,是体验江河浩荡、夜空浩渺的过程,是与黑夜、死神无声对话的过程”,与朱山坡一贯先锋荒诞的短篇小说叙事相比,此篇对官场上的中年状态与心理活动细致入微的描写,包括以孤独流浪者、落寞画家为主人公的《一张过于宽大的床》和《午夜之椅》,都以缜密而深幽的现实观察为小说基底,将“个体”在孤独城市的漂泊流浪寓言化。主人公的痛苦之处在于,无法以合适的身份、合适的位置存在,又消隐和逃亡不了——作者没有给他们虚构那只骑向“索马里的骆驼”。在这些故事里,人是不能单独存在的,人要借物存在,人所缺憾的部分需要“物”的补齐,比如古画成为仕途转折的关键点,比如安放肉身的私密的床成为“我”进入又淡出他人故事的场域,再比如一把破败椅子被画家凝视成为具有通灵属性的艺术品,并构成陌生人的情感宣泄出口。

《蛋镇电影院》里,“电影院”作为装置,一切天真的、荒诞的、啼笑皆非的故事都以它为舞台展开,山雨欲来的风暴成为小说叙事的潜在动力。《蛋镇电影院》是喧哗躁动不安的,众人始终停留在天真与狂热的盲目里,叙述“逃离”是为了反向证明“电影院”的磁吸效应;而《萨赫勒荒原》是趋向成熟世故的中年经验,真正踏出迈向世界的脚步,却发现无法解决如何存在、如何逃离、如何与他人建立历史关系等一系列问题,因此,人就耽搁于遥远路途中的漫漫荒原里了。