一

2015年和2018年,同在8月,先从沈阳,后自北京,两次启程,行走俄罗斯,行程3万多公里,一路虔敬。就像抵达莫斯科的次日,乘车4个多小时前往图拉州“明媚的林间空地”雅斯纳亚·波良纳,面对绿草丛中“世上最美的墓地”,不由自主地跪下。虔诚不为一人,是对这片精神家园的眷念。

眷念一旦践行,迈出的每一步都有新的感知。

在特列恰科夫美术馆,画像上的普希金,没有我在克里姆林宫看到的那个背影更真实;在凯旋广场,高高在上的马雅可夫斯基,不如我在芬兰湾惊涛拍岸处见到的“22岁”更俊美;在铸造厂大街的书店,叼着烟斗的叶赛宁与安格列杰尔酒店墙上那块“断裂”浮雕叠在一起,定格了生死一瞬间;在鲍里索格列布巷6号,茨维塔耶娃隔路相望故居,“如果灵魂生来就有翅膀,它不需豪宅,也不需草房”,更显苍凉;而当我从塞瓦斯托波尔的南边跳进黑海,“野丫头”阿赫玛托娃也在水里拥抱波涛,就像她拥抱着痛苦与光荣。涅克拉索夫、吉皮乌斯、勃留索夫、勃洛克、别雷、帕斯捷尔纳克、曼德尔施塔姆、布罗茨基……每次不经意或是特别的遇见,都是与历史、时代与诗的相遇,更是与自己相遇。

当我谈论俄罗斯的诗人时,我是在谈论我自己。现在,再加一句:眼睛读懂诗意还不够,行走的坎坷更靠近人生和命运。

二

所以我不会颂扬“俄罗斯诗歌的太阳”,在克里姆林宫“炮王”和“钟王”处,他那一闪而过的落寞和孤独化作认知:没人可以不为自由付出代价,甚至自尊。

“如果你12月14日在彼得堡的话,你将会做什么?”尼古拉问。

“我将会和造反者一起出现在参政院的广场上。”普希金回答。

1826年9月的那个下午,尼古拉又问诗人:“你的思考方式是否有所改变?是否能够保证今后改变行为,如果我将你释放的话?”诗人犹豫了很长一段时间,最后向沙皇伸出了手,发誓会有所改变。于是尼古拉和普希金从房间里走出来,对等候在外面的大臣们说:“先生们,这是我的普希金!”这一刻令人欲哭无泪。我甚至为“偷窥”了诗人的“另一面”而愧疚。

但是帕斯捷尔纳克将我从这一情境中拽出。他比我更深刻地理解了普希金,理解自由与生存:

就这样,前进,不必战栗,

把同类现象当作慰藉,

当你还活着而非一具圣骨,

人世间何曾对你有过怜悯。

这并非是为过错寻找退路,而是在冷眼直面艰难时世时所持有的态度:何以能够活下来?答案是与诗共存。帕斯捷尔纳克让自己深陷尘埃,感同身受前辈的困境。他的尊重即是善待。

所以在舍列梅捷夫宫后花园,看到曼德尔施塔姆和阿赫玛托娃在一起,我根本不会去想:帕斯捷尔纳克为什么不在这里?其实在阿赫玛托娃最困难的日子里,大部分熟人都绕开她十条街远,是他依旧频繁地与她会面。如果挑剔他是“住别墅的人”,如何读得了《日瓦戈医生》?而他安息在别列捷尔金诺那块偏僻的墓地,不像沃尔科沃公墓的勃洛克、新圣女公墓的马雅可夫斯基、瓦甘科夫公墓的叶赛宁,总有人献上鲜花,也绝不会介意。

“我快乐。”他最后说。

三

行走,也是一次自我放逐和流浪,最后返乡回到精神的伊萨卡岛,就像我在普希金的家,在阿赫玛托娃的家,在茨维塔耶娃的家……

走过舍列梅捷夫宫后花园,走上阿赫玛托娃家的楼梯,步子沉重,伴着她疲惫的喘息。挨近那些破旧的锅碗瓢盆,还有一只有裂纹的碗、一条白色的披肩、一把破旧的椅子,它们都是带着温度的,连接着诗人的痛苦和寒冷。一盏马灯也被点燃,光亮中,诗在前行。而当我走近一面镜子,和勃洛克、古米廖夫、曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃在一起,就再也无法是一个旁观者:“这就是我的生活,我的传说/有谁能拒绝自己的生活呢。”

走在铸造厂大街,已经遇见了涅克拉索夫和叶赛宁,我就想:会不会又相遇帕斯捷尔纳克和马雅可夫斯基,他们结伴在此悠长地散步。还有勃洛克,还有古米廖夫,还有曼德尔施塔姆……他们不再是俄罗斯的诗人,而是同行者。

不错,在布罗茨基故居楼下,我分明看到1972年,他在离开故乡前站在二楼阳台上,脸色沉郁。我听他说,“从这个阳台上,我们可以看到整条街道”。于是我看看这边,又看看那边,丝毫不感陌生。如果说是诗人的诗进入了我的生活,不如说是我的脚步走上了诗人的道路。没有无缘无故的追寻。我不喜欢冒险,绝不会看到他在跋山涉水。千里迢迢来到这里,我不是一个局外人。我声明:当初把诗人赶出家门的是列宁格勒,而我也是它的一员。

诗人是一面镜子,不要指望只有光鲜的一面对酒当歌。在镜子背面,月有阴晴圆缺。当我来到布罗茨基家的后院,看到城市另一面的同时,也就看到了光环的另一面。

作诗法与做人法是一样的:少些“形容词”,多些“动词”。

四

从波罗的海到黑海,从芬兰湾到福罗斯湾,从莫斯科河到涅瓦河和丰坦卡运河,从阿尔巴特街到涅瓦大街,从马雅可夫斯基地铁站到莫斯科大学,从基督升天大教堂到圣主显容大教堂,从冬宫广场到普希金文化广场,从舍列梅捷夫宫后花园到姆鲁济大楼后院,从皇村到青铜骑士,从十二月党人广场到“流浪犬”俱乐部,从普希金路到莱蒙托夫路,还有叶卡捷琳娜堡、特维尔、列宾诺、雅尔塔、塞瓦斯托波尔、亚美尼亚、巴统、敖德萨……我在九诗人住过的地方、到过的地方行走与遥望,沉思又默想。他们徘徊之地,我徜徉。他们回不去的故土和祖籍地,格鲁吉亚、华沙、圣彼得堡、莫斯科、梁赞、米哈伊洛夫斯克村……我能去的,替他们回看;我不能去的,带他们瞻望。那椴树依然洁白,稠李花依然如初,奥卡河水依然清澈。

我看到的,更多的是他们依然和历史在一起,和时代在一起,和今天在一起。

普希金呼唤自由的声音,不只是十二月党人的呐喊。

勃洛克从“美妇人”处转身面对苦难的大地,痛苦与深情动人心魄。

马雅可夫斯基坦言“我的灵魂里没有一丝白发”,是如此干净和俊美。

叶赛宁痛哭“我是乡村最后一位诗人”,这是一曲忧伤的挽歌……

诗人的命运,无不是俄罗斯风云变幻最为生动的映照。

而诗人虽死,诗歌获得新生,且流浪得更远,仿佛还有“放心不下的事情”。

五

“一切都不寻常,一切都不一样。”默念着帕斯捷尔纳克的文字,我行走在墓地之间。

那天在新圣女公墓,为了寻找象征派诗人别雷的墓地,在一个区域转了好几圈,最后看到的墓碑比想象中矮很多,旁边那棵橡树倒是又长高了。这之后,看到了寂寞的勃留索夫,就像1923年12月17日,莫斯科大剧院为诗人庆祝50岁寿辰时,这位象征派领袖备感孤独。前来恭贺的诗人很少有人发言,帕斯捷尔纳克朗诵了献诗:

我祝贺您,一如这场合

祝贺自己的父亲那样。

只可惜大剧院里没人会

把草席铺向脚边般铺向心房。

我是通过诗人的生卒年“1873—1924”找到墓地的。我想说他活得太短,可3年前离开的古米廖夫比他还小,1年后离开的叶赛宁又比古米廖夫还小。我看着墓碑,想到了圣彼得堡的沃尔科沃公墓,另一位象征派巨匠勃洛克。诗人生得高高大大,墓碑却修长清瘦,如他所预言的“一个骨瘦如柴的鬼”一般清瘦与挺拔,是不屈服于命运的清瘦与挺拔,是孤傲、是清寂。在他南边,著名的文学家之角,屠格涅夫、冈察洛夫、库普林……相伴而居。但看着他,刹那间我则更理解了“比水还静,比草更低”,多么显赫一时的,都将随时间的流逝留在历史中,但静水流深,璀璨永存。

“黄金时代”的茹科夫斯基、普希金、丘特切夫、果戈理、冈察洛夫、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰……光芒四射。19世纪末至20世纪初的“白银时代”:象征派、阿克梅派、未来主义、意象派……群星闪耀。这一百余年,是俄罗斯文学的鼎盛嘉年华。如果说自克里米亚战争失败,俄罗斯帝国荣誉不再,文学开辟的疆域却是繁荣昌盛,诗歌更是光芒万丈。

那么,这与我何关?

关系甚大。

我明白,不论我怎样热爱俄罗斯的诗人,也不可能成为诗人。也许在内心深处,我原本是想成为那样的人,这与自不量力无关,关乎愿景。如今,愿景以另一种形式呈现:我跨越,我奔跑,我行走,去遇见坎坷和诗意,遇见苦难和梦想,遇见命运和光荣,从而认知丰富的世界。丰富包括着不完美,而正是不完美,让我每每急坠之下,得以抓住飞升的翅膀。站在波罗的海岸边,我想起波兰诗人扎加耶夫斯基所说的,“尝试赞美这残缺的世界”,看淡了一路的不顺。

每一次跟随诗人的脚步,都能对生命给予一次清醒的判断,尤其是自信。布罗茨基是这么说的:“一个阅读诗歌的人要比不读诗歌的人更难被战胜。”而我更是从诗人身上获得了难以被战胜的力量。

六

“在风格打破的时刻,再造的是我们自己。”如果这是叶芝说的,那我就更相信,帕斯捷尔纳克的晚期风格,就是“智慧诗人”王冠上最后也是最惊艳的荆棘。

帕斯捷尔纳克一边写诗,一边完成了处世策略。他笃定:“谁注定活着受夸奖,谁理当死后遭辱骂。”于是,该放弃的放弃,该坚守的坚守。年轻时放弃音乐、放弃哲学、放弃莫斯科大学的毕业证书,36岁时放弃三人通信的主导地位(与茨维塔耶娃和里尔克),再后来放下诗歌,转而翻译莎士比亚的悲剧、歌德的《浮士德》,直到1958年放弃诺贝尔文学奖。他在寒意深秋提醒自己,“何必惊慌:惶恐之际眼睛自会睁大”,又能明了“造物的法则不足为信,美满童话一样是骗局”,然后面对“盛大而庄严的寂静”:

白皑皑的死的王国,

心神不定地陷入战栗,

我悄声向它低语:“谢谢,

你的惠赐,多于对你的祈求。”

我会为他晚年的语言之回归自然而打动,但不会简单认为是岁月沉淀使得诗风发生改变。我倒愿意相信,诗人无心精雕细刻,或者说诗人放弃早期丰富的联想、连绵的意象,选择简单,乃是身心不胜重负。毕竟他所处的是一个令人不得不“怀着犹豫前行”的时代。如果说象征派老诗人安年斯基会发出“请告诉我,在思想的痛苦之中/是否还有谁会怜悯我”的慨叹,那么帕斯捷尔纳克则是在“黑夜在胜利,王和后在退却”之时,还能“看到早晨”的醒客。他“已不在乎,反正我不会离错误而去”,而且更笃信:“本来,人世间就没有/冰雪无法治愈的忧伤。”

正是理解了帕斯捷尔纳克,我才更理解曼德尔施塔姆。与其说我是在一遍又一遍地诵读《沃罗涅日笔记》,不如说我是在一次又一次地触摸。它像块石头,摩挲久了会热。恐惧、颠沛流离、孤独、饥饿、寒冷,不自觉地改变了他的诗风,从内容的沉郁、苦涩、撕裂、抗争,到不拘形式的跌宕、停顿、散漫放肆、漫无边际。流放将《沃罗涅日笔记》磨砺得粗糙、硬、尖利,触角对接着风,对接着黑夜漫漫。诗人不见了阿克梅派那种古典的“高峰”和“乡愁”意味。也许布罗茨基说得不错,“他有太多东西要说了,根本就顾不上操心他在风格上的独特性”。沃罗涅日之于曼德尔施塔姆,更如卡明斯所言,“进入这些镣铐,就是进入了自由”。

谁说不是,自古罗马的奥维德被放逐到莽荒的黑海岸边,凡是流放地,诗都获得了深邃和辽阔。

诗人风格的改变,也改变了我。看过他们的纪念碑,走进他们的故居,拜谒他们的墓地,回望抑或前瞻,人世都将是另外一个样子。行走俄罗斯,不是两次,不是遇见九诗人,不是3万多公里行程,不是几十万字记录……而是行走,就是行走,就已然改变了思维和生活的轨迹,获得精神再造。

再说一遍:眼睛读懂诗意还不够,行走的坎坷更靠近人生和命运……

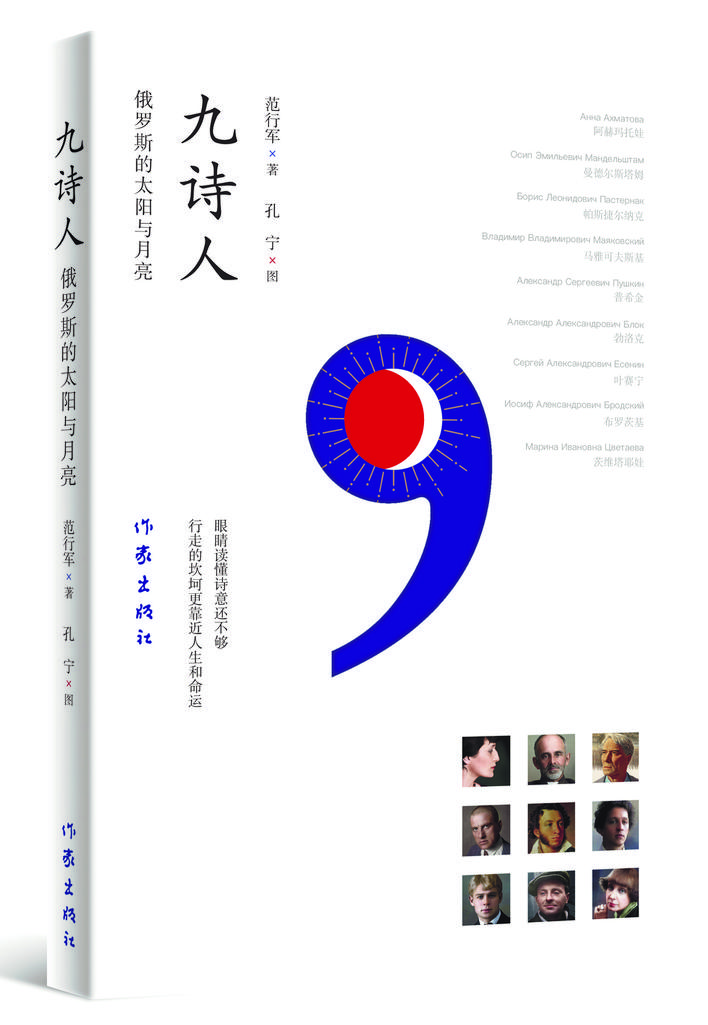

(摘自《九诗人:俄罗斯的太阳与月亮》,范行军著,作家出版社,2022年11月)