我得去见老祁一面,我对寄存者说。它怔怔瞧我的肉身,先生,十多年了,您的肉体不曾独自出门。我说,你还回去吧,我预感有事发生。寄存者还回灵魂,我的肉身醒来,看着它的意识独自占据另一个“我”。

如今,寄存者已遍布世界各处,算是便宜物件,跟本世纪20年代的智能手机差不多,人手一个。起初我并不想接受它,看过太多科技变化,人至中年,不想再玩了。我的小棉袄劝我,爸,以防万一。

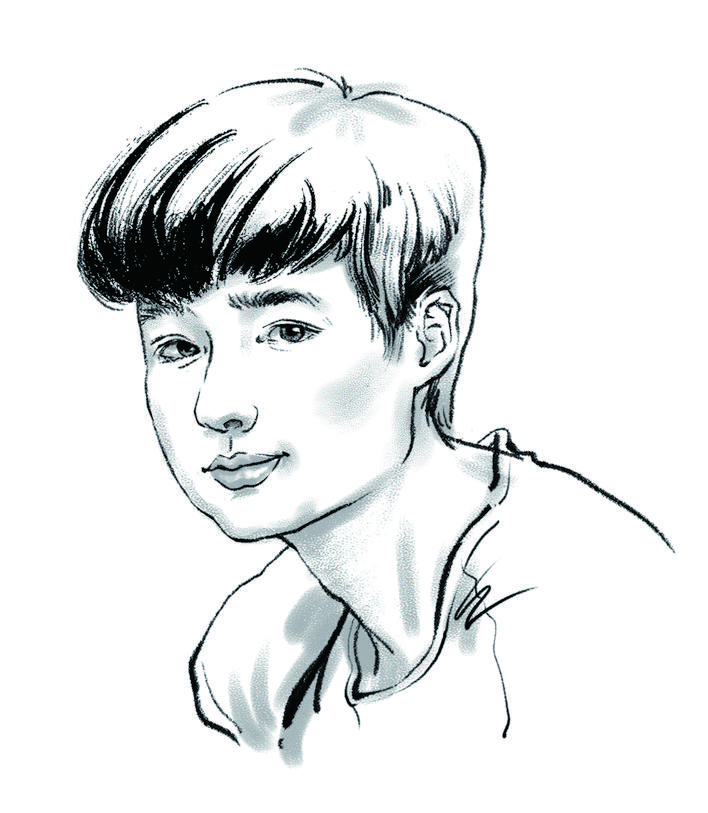

据说,制造出寄存者的那天,科学家们几天几夜睡不着觉。这玩意儿,可以寄存人的意识,外表看起来和真人一样。买到后,简单操控即可绑定,外表幻化为购买者的模样,在购买者的意识未彻底消失前都不会报废。活生生的真人有两种选择,一是让它保留自己的意识,运用程序来完成工作,二是让真人的意识完全进入它。选择后者,这玩意儿就可以代你出行,替你办事,只要不下达脱离的命令,它完全可以代表你,几乎以假乱真。当人死了,家属可以决定是否让意识随亡人离去,抑或只埋葬躯壳,让寄存者接着活成一个人。大多数人会留下遗嘱选择报废寄存者,活着的亲人也死者为大,很听话。我猜测,大概是因寄存死者意识需续签协议,价格昂贵。另一方面,人们也不想让亲友看自己变作外表如旧却无体温的陌生人。

寄存者的制作材料源于早年只会走路的机器狗废品,经组装拼接,变废为宝。遗憾的是,它们虽有意识,却无独立的情感。据说科学家当时对此争议许久,最终还是扼杀了这一方案,让它们有力量有表情,却不产生情愫。

我无情丢下我的寄存者,十多年来,第一次完全让我的意识掌控我的肉体。我要去见老祁,他是我的老师。他的情况有些特殊,不是死人,也不是活人。

当年,老祁在一所大学教我们写小说,依旧固执将作品发表出版在纸质物品上的我,是他最中意的弟子。大四那年,我正凭着一腔热血写一系列家族史小说,复述20世纪的故事,老祁非常欣赏我的做法,认为复古意味着新生。可当我完成小说,摆在他面前时,他却挥手让我离去,说明天教室见。第二天,教室内,老祁突然宣布小说已死、文学已亡,随即辞去工作,去了一家游戏公司。我并不理解他,这个曾教我认识人与自我、世界、国家的关系,教我研习经典、解剖小说,问我读圣贤书所学何事的人,竟会离文字和书本远去。我非常气愤,从此他会不写一行诗歌、一句小说,却偏偏教会我以汉字面对生命。不问缘由,我去他家门口堵,想重重往他头上挥一拳。真见到了,还没抬手,他说跟我走。他带我逛了一家书店、一间咖啡屋、一座图书馆,问我还写吗?

一年后,我毕业,顺利入职老祁在游戏公司组建的工作室。没找任何耳朵听我宣布消息。

我的师母小马,做民族学研究,他们说,她当年走火入魔,在无数田野调查中迷失,认为自己是20世纪的人。她被送进医院,出院后情绪不稳,又去疗养。去的地方富丽堂皇,他们说,老祁可能需要钱。至于我为何如此选,源自一份信任,就像几年前信他说文学能窥探人之所以为人的秘密。我几乎迷信那个男人。我说,跟你走。

想到这儿,我忘却了掌握意识的陌生感,不觉已走到老祁的宅子前。彼时老祁真有个老板模样,对着绘图师、程序员等一通乱喷。他说,我们要做出中国最好的游戏,别跟我说实现不了。是啊,那时我们意气风发,衬衫都来不及系上纽扣。我天天趴在电脑前玩各类游戏,琢磨自游戏诞生以来,人类与它发生的爱恨情仇。老祁也天天指挥大家做事,整个公司最忙的就是我们工作室,比搞直播的、做电影的忙多了。事出在我与老祁的那次争执后,有人说,看到他气急败坏开车出门被撞,也有人说,他是自个儿跳的楼,还有人说,他想拿身子和车辆比比谁更硬。总之老祁成了不死不活的人,只剩意识。过了几年,师母在疗养院逝去,我送了她一程。路上开车,听到段英语新闻,里面说历时50年的寄存者项目成功。老祁多了份幸运,我们一帮学生凑钱,给他买了个寄存者。我们有幸看到,我们的师父和他的意志住进了一座上世纪的古宅。

推开虚掩的门。已是盛夏,我被热浪撞击,责怪自己忘了发出擦汗的指令。星星闪烁,落了些光影在院内的水龙头上。我喊叫师父的寄存者,看他端来一杯茶水。我跷着二郎腿,师父躺在炕上(黄土做的,竟还没拆),寄存者不停擦拭他的身体。我说,你把他放出来吧。它说,今天擦身体的任务还没完成。我痴痴凝望,那位与老师一模一样的机器,运送水珠滑过他的肉体。我感到一阵寒意,说,住手,放他出来。它已独立存在太久,似乎忘了自己只是寄存者而已。它这才发觉我并不是寄存者,愤怒不只是一个表情,还含着泪水。机器重启,它脸上出现“正在初始化”的字样,红色字体从它胸口爬上额头。他醒了。

你这是干嘛,他说。我微微一笑,抱歉,我还是那么性急。我抚弄左腕,输入一串密码,却没反应,我的意识忘了,这不是寄存者。而后我从背包里拿出一台MacbookPro2019,我的老兄弟。我说,这里的事成真了,来告诉你一声。

趴电脑前太久,玩游戏玩得手腕酸痛,却仍没想出该如何做中国最好的游戏。有家公司放出不少实机演示视频,他们在做一款叫《黑神话:悟空》的游戏,试图复活西游路上的鬼怪传说。我一脸鄙视,老祁却压力倍增,他说有人要抢在前面了,我说讲神话算什么本事。老祁催得紧,我没办法,扔下电脑,偷偷翻书。

不久我写了几万字的故事纲要去找他,我说这只是大纲,这事写完至少十几万字。老祁说,你死性不改,还写小说?我说这是游戏。你知道吗,世界上迄今为止最成功的游戏是超级马里奥,为什么,因为快乐且不复杂,老祁几乎在吼。我说,那也讲了一个水管工的故事啊。他说不行。我说,你听我的设想,故事背景要横跨整个20世纪上半叶,玩家控制某位士兵,驰骋沙场,建功立业,再看风云变幻,时代将他抛弃。老祁说,这不是《荒野大镖客》吗?我说背景设置可以模仿。我又说,我们可以让他不骑马,开斯蒂庞克汽车,当地下党。他说,这是电视剧《潜伏》。你倒提醒我了,对,不仅是地下党,还要出外勤任务,刺杀日伪汉奸,用袖中刀一击必中,我激动地边拍大腿边说。他说,这又是《刺客信条》的老套路。我被他说得没了脾气:“我都玩过,但你不是说要向经典致敬,朝着大师、朝向未来吗?”他说,那是教你写小说时说的。他说,你给我做点正事。

我不习惯跟你的寄存者沟通。

现在不是它吗?他答。

现在最起码有一部分老祁吧。

他放声大笑,甚至笑弯了腰。当年上课,他讲《新千年文学备忘录》时,我举手提问,他也是如此笑的。一刹那有些恍惚,我竟忘了他此刻并没有温度。

这么多年,还写你那个故事?他问。

是策划,游戏策划。

我当时觉得要简单点才能挣钱,开枪可以,得像CS那样简单。

不是所有按“WASD”控制前进、后退、左右的人都喜欢简单,我反驳。

但绝对没有那么多人喜欢复杂。不过,你既然写了,做不成游戏,当小说看也行。

我说,我与以前的团队联系了,他们都觉得我们可以做出来,我来就是给你看看刚做出的实机演示视频。如果当成小说,这明显不合格,毕竟你曾要求我学习伟大的陀思妥耶夫斯基,这算学了?

我听说,现在没人玩游戏了,大家都享受操控寄存者。他抖了抖寄存者的外套说。

话虽如此,但是……我不能像你当年那样,宣布游戏已死了。

那你觉得绘画、雕刻、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影还活着吗?他还问。

我有点不耐烦,说他问了不该问的问题。

师父依旧固执。我离开他的宅子,听到寄存者关上门。我的师父会在某个夜晚彻底失去意识,像一个骑马的人从鞍上摔下,被征服、被斩首。他的寄存者已到了报废时间,我们这些弟子会遵循他的遗嘱,还了机器,抬起他和他的意识,走向夏城的公墓。

抬人的路上,我会想到盛夏的夜晚,他劝我把游戏策划变回小说后,下令寄存者只留抬手走路的基本意识,封存他最具想象力和野心的那部分。机器听他话,却说主人,我检测到您的意识即将彻底消散,是否能请您在那之前,再享受一会儿人间。我惊讶不已,这玩意儿明显有了感情,绝对要被回收。我的师父低语,不用了。

那晚,我回到冬河。记录许多故事的河流已没有一滴水,他们说,水有别的用处,然后在河面上放了一面面屏幕。水在幕上流淌,比我们喝的更清凉。远处,我的师父躺在一面土炕上,他身旁有台机器,对他讲刚听到一个年轻人写书的故事。它边讲边流泪,而师父的肉身,漏出机油来。