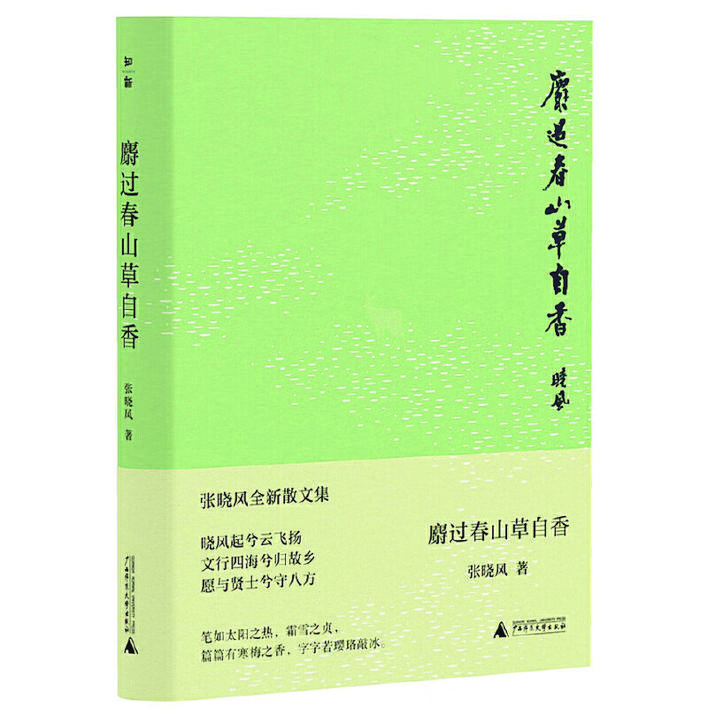

《麝过春山草自香》是台湾作家张晓风2023年出版的散文集。这一诗句出自唐代诗人许浑的《题崔处士山居》。其诗上句原为“龙归晓洞云犹湿”,笔者则取其意斗胆改写“晓风拂处江流翠”,虽并不工整,但个人认为,用于描述张晓风的新书及其文风,或许还差强人意。

自2020年后,疫情三年,张晓风几乎足不出户,“过着自备牢房、自备牢饭的隔离日子”。她虽年事已高,却并没有在自家躺平,而是勤奋地写作、整理文稿、准备推出新著。此书后记所记载的时间是:“二〇二二·五·二十六凌晨二时”,我的眼前仿佛出现了一个在深夜里奋笔疾书的八旬长者的身影。她是如此执着于书写,痴迷于文字,“愣愣地紧握着一支笔”。晓风称自己是“舍不得不手写汉字的人”。至今,她依然坚持用笔写作。由于手写,似乎更能用心打磨,静静想、慢慢写、细细改,因而她每篇散文都不长,但见尺幅之间,舒卷起伏,精炼蕴藉,韵味悠长。

疫情之后,广西师范大学出版社及时推出了这部新书。为此,张晓风不顾年迈体弱,10天之内(4月19日至29日)奔波于七个地方:香港、深圳、杭州、上海、南京、柳州和桂林。作者急于将中文之美分享给每一位热心读者,也把自身对文学的满腔挚爱传播开来。

这是一部散文集,所收作品始于2013年,截至2022年,均为近十年间创作,也即张晓风七十岁之后所著。阅读这些作品,深深感到,晓风的文章风格,一以贯之中又有微妙变化。不变的是她文字一如既往的细腻、清新、晓畅,女性特有的柔婉中又不失大丈夫的豪气,内里对于中华文化的一往情深;变化的是,她于近些年更加挥洒自如,洒脱随意,纵横文字之间,彰显大家风范。同时,她的文中还增添了幽默感,浸濡哲思,饱含谐趣,那是纵览千山之后的成熟、练达之美。细品每一篇散文,旷达中蕴含潜沉,低吟处蓄贮奋激,如同陈酿多年的美酒,醇厚绵长,甘洌芬芳,入口滋味千回百转,令人回味无穷。

内在之魅,达观与哲思

人生易老,世间沧桑。张晓风并没有仅仅沉浸于对岁月逝去的感伤。她深入地思索人生,审视世事。显而易见,她的近作蕴含更多的达观与哲思。

《教室》一文,笔者认为也可以算是一篇小小说。张晓风用白话文讲述了欧阳修的母亲在家境贫困的状况下教小欧阳修学习的故事。娓娓道来中,显现其价值观:

“我们是穷人?——”

“不一定,看你怎么说?……不管你有钱没钱,懂道理的人就不算穷。”

这并不是自我安慰,而是对悠悠世事的领悟。简短的两句话,“穷人”与“没钱”这两个似乎意思相近的字眼,在晓风看来却是大不相同的概念。心灵上的贫瘠,与经济上的困窘相比,前者是更可悲哀的。而假若满怀壮志与才华,一时的贫困并不可怕。腹有诗书气自华。欧阳修由一介寒门子弟最终成为一代文豪,恰恰给予最有说服力的印证。晓风用最浅显的语言表达了最深刻的道理。

《请看我七眼,小蜥蜴》中,张晓风用老子的一句话开启了哲学思考:“吾所以有大患者,为吾有身。”身体之于每一个人,都是存在的根本,是最初的依靠。为了供养这身体,我们终日奔波。张晓风分析了肉身带给我们的欢乐、幸福,也同样带给我们疲倦、烦琐与苦痛。“除非‘剖腹剔骨’以还父母,像哪吒,否则一生一世,都得跟此‘身子’相依相随。”伴随肉身多年,作者亦如是,同样快乐过、痛苦过,早已体验良多,但并不因此而颓废,她克服身体上的种种苦痛,更加看重深蕴于凡身中的灵魂。这一身体哲学,张晓风已有切身体验,深刻感悟。

文字之美,解读与阐释

张晓风的作品总是带有悲天悯人的色彩。她常常透过一己视角审视万事万物,让读者更深入地理解人与事。解读、理解与阐释,是她作品一贯的特色,这部新著也不例外,并且着重在对中国文字与文化的解读上。

《舞、舞雩和舞之子》中,对甲骨文“舞”字,张晓风进行了一番考证后,认为中国人的舞蹈集中于手臂与手上,展示了农业社会民众刚健的力量。正如“一粒沙中看世界”,她从一个字中看到中国人的力量。《趋》通篇都在解读“趋”这个字,它包含了中国人的谦逊、内敛与礼貌。这个动作绵延于中国数千年的悠久文明中,从《诗经》到《论语》,都有“趋”字的身影。该书还考察诠释了好多古字,甚至是平时电脑无法打出的生僻字,张晓风拂去厚重的历史烟尘,将它们发掘出来,并把它们擦拭干净,一一呈现在读者眼前,通过她的解读与阐释,这些看似古怪生僻的字眼重新焕发活力,美丽的汉字在她笔下熠熠生辉。《我爱听粤语》中,张晓风称赞粤语“字字铿锵,如金石掷地,句句如裂帛之了断畅扬”。从粤语中还可听出古汉语的入声字,令人惊艳。张晓风痴迷于中国文字笔画中隐藏的奥妙,细细开解这神奇的符码,也沉醉于中国语言动听的语音,愿静静聆听那热热闹闹、棱角分明的广东话。

幽默感,犹如金钟罩

张晓风在后记中写道:“幽默感是年纪大的人必不可少的‘金钟罩’”。“人生必须老到一个程度,历练到一个程度,整个社会也要成熟到一个程度,才知道幽默感之必不可少。”

青年和中年时期的张晓风,作品中虽有幽默因素,但尚不明显,笔者揣摩,那时她或许觉得人生的每一阶段必须认真地度过,文字亦必须严肃地完成。岁月沉积,尤其过了“古稀之年”,她的作品中时不时地流露出幽默感。所谓“金钟罩”,也许正是用幽默感对抗时光流逝、年华老去的伤感,笑对人生风雨的积极生活态度。

这本书中,张晓风的幽默随处可见。《在D车厢》一文中,她写道:

想起吴尔芙,这位出生于十九世纪的“女性主义的祖师爷”(哦,不,是“祖师奶奶”),不免想起弗洛伊德。那个奇怪的弗洛伊德,他以为女人的诸多焦虑或神经质或终日惶惶若有不足,都是因为身体上少了一具“那话儿”。

年轻时的张晓风,恐怕写不出“祖师奶奶”和“那话儿”之类。不是不会写,而是不想写。难免带有几分矜持。而今,阅遍沧桑,化为人生沉淀,幽默感油然而发,陡然使这简短的句子饶有情趣。张晓风以调侃的口吻显露了她对弗洛伊德的印象,调侃之中,暗暗与弗洛伊德言词拉开间距。品评名流,仿佛四两拨千斤,幽默立了头功。而吴尔芙,既然是女性主义者,“祖师奶奶”自然比“祖师爷”更贴切得多。张晓风同样不无谐趣地讲述了《坎特伯雷故事集》中巴斯夫人的故事。久远年代,遥远国度,旧事新叙,如今经晓风之笔,全无阻隔艰涩之感,顿时变得鲜活生动,如在目前。晓风的幽默,不流于低俗,貌似市井俚语,然而俗中见雅,反而更见巧思与妙趣,透露出作者的爽朗气质与鲜活语言。

文人相亲,余音绕梁

俗话说:文人相轻。这句话置于张晓风身上并不合适。反之,她为文为人,实则体现了文人相亲。她尊重文坛前辈,梁实秋赞许过她,她也撰文褒奖梁实秋;知名作家中,余光中、席慕蓉等等,或年长若干,或年岁相近,都是她相识相交多年的好友。2019年张晓风的散文集《花树下,我还可以再站一会儿》中,有一篇《护井的人》写的就是余光中先生的夫人——范我存女士的故事,饱含了对余光中伉俪深深的友情。而上述新书中张晓风的肖像画,便出自于席慕蓉的画笔。

2018年10月底,金庸先生离世。张晓风当即撰文《金庸武侠,我的课子之书——悼金庸》。这篇悼念文章与众不同,通篇没有一个“悼”字(除了标题)。原来,张晓风写的是她的儿女小时候太过单纯善良,为了让他们认识人生与社会的复杂性,就让他们读金庸小说。这一读,一发不可收拾,连儿子去美国留学都带了全套的金庸小说,成了资深的金庸迷。文章并没有提到金庸先生本人,但读来却清晰感受到张晓风全家对于金庸小说的喜爱,对金庸先生的敬重。

文末,她写道:

方其时也,旭日冉升,垂杨夹道,远方正有恩待报,有仇待决,有义待全,有泪待还,少年的剑在囊中蠢蠢欲鸣,啊!那少年,那少年,那剑眉星目的少年,那血沸肠热的少年,他的达达马蹄正驰过,悠悠古道上,正扬起一片清尘……

寥寥数笔,精彩纷呈,读来让人逸兴遄飞,意气飞扬。金庸先生倘在天有灵,岂不为世人如此感怀而动容!

席慕蓉在给张晓风的画像题词中写道:“隔了一个世纪,眼眸依然清澈,已能通人言兽语,天地万物都在你的笔下,你的心中。”好友席慕蓉深深懂得张晓风,天地万物在她的笔下都焕发出勃勃生机,在她的心中解读出美好的意象。正如“晓风拂处江流翠”,晓风挥洒一枝生花妙笔,但见江南的春天,嫣红翠绿,青山妩媚,江水澄澈,万物皆新。

(作者系福建师大文学院教师)