构筑“美丽中国”,建设“生态文明”,是功在当代、利在千秋的伟大事业,不仅需要解决环境问题,切实推动绿色发展,更需要教育先行。孩子是未来的主人,从小加强对他们的环境教育,意义重大而深远,将直接关系到我们的“今天”和“明天”,关系到我们能否拥有真正的绿色家园。那么,如何让孩子通过绘本阅读,从小树立强烈的生态保护意识?如何能让孩子愿意跟着绘本去旅行,激发他们对祖国山山水水的热爱,进而思考人与自然的关系?

为了更好地回答这一时代课题,江苏凤凰少年儿童出版社交出的答卷是“金山银山·我和自然”绘本系列。这套书用绘本回应新时代生态文明建设,从生态环境、动物保护、人与自然三个角度,向儿童讲述中国大地上的绿色生态故事,主动肩负起新时代赋予童书出版人的重要使命与责任。

——编 者

“金山银山·我和自然”是一套怎样的绘本?

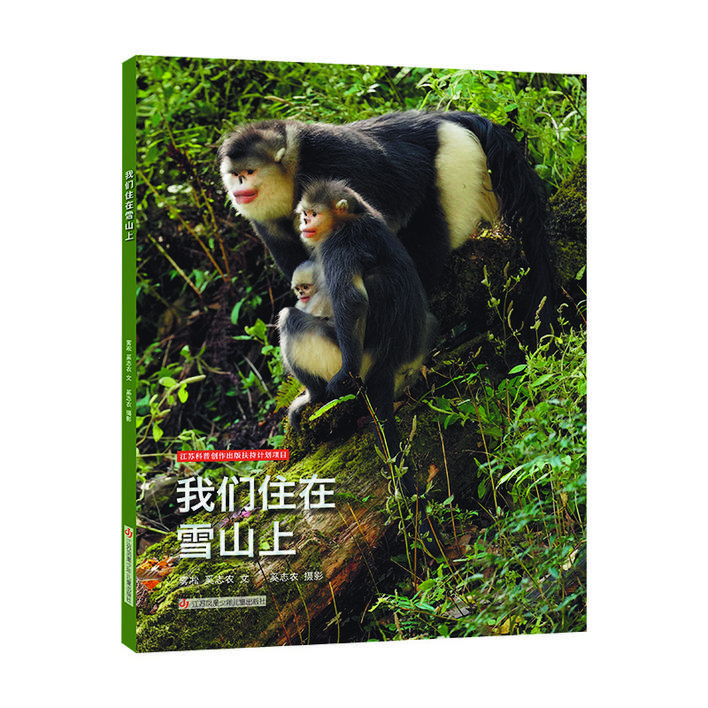

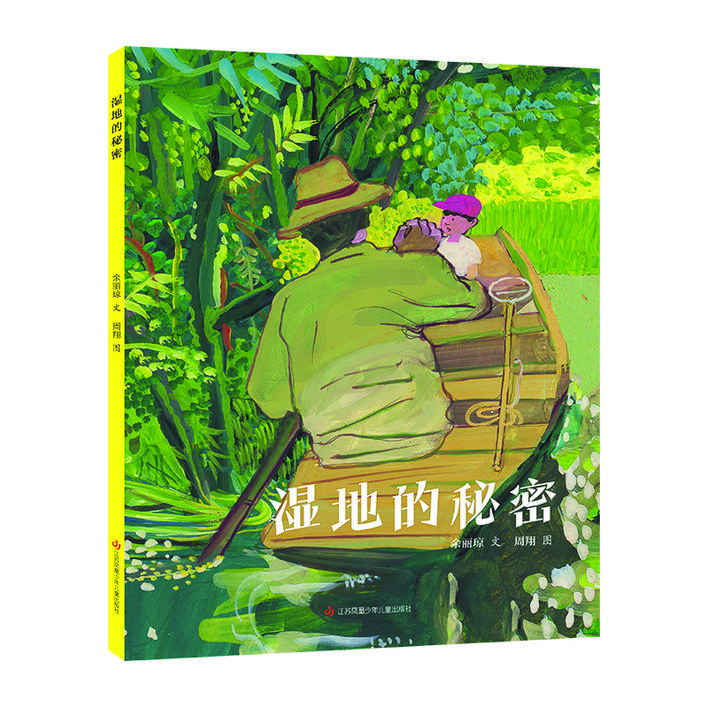

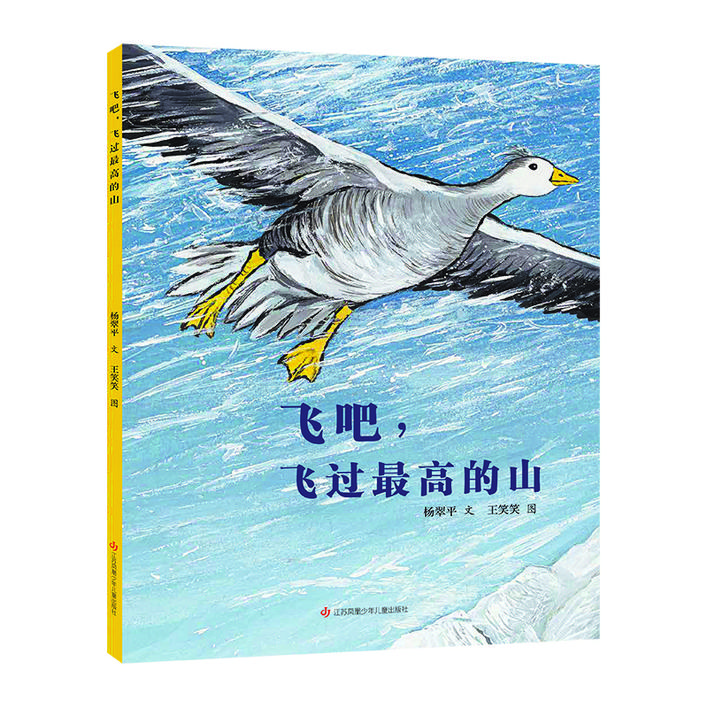

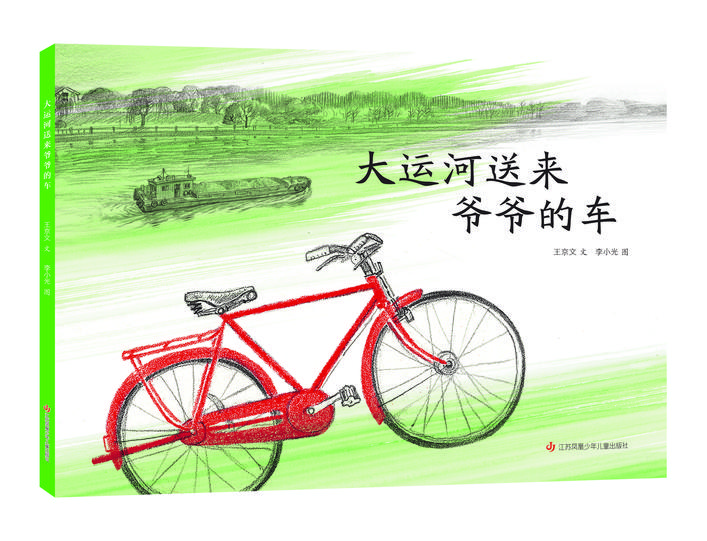

用中国绘本,向世界讲述中国故事。苏少社的“金山银山·我和自然”绘本系列已出版6部作品,分别是《我们住在雪山上》《湿地的秘密》《大运河送来爷爷的车》《那里有条高高的河》《飞吧,飞过最高的山》《种一个春天》。书系出版后,先后获得文津图书奖、中国童书榜最佳童书、布拉迪斯拉发国际插画双年展推选作品、陈伯吹最佳绘本奖等各类荣誉及官方推荐近30次。书系“走出去”的好消息频传,在2023年布拉迪斯拉发国际插画双年展(BIB)中国区推选的10部作品中,书系中的《大运河送来爷爷的车》《湿地的秘密》2部作品入选。书系6部作品已输出版权至英国,《飞吧,飞过最高的山》已输出黎巴嫩阿拉伯语版权。苏少社将依托凤凰集团的海外战略和海外版权贸易平台,将“金山银山·我和自然”绘本系列输出至更多的国家,向世界讲好中国生态故事。

以“为孩子做好书”为己任,组建专业编创团队。优秀的绘本作品背后,有着强大而专业的编辑团队作为支撑。他们的名字虽然并没有印在书封和书脊上,却是为之默默奉献的功臣。“金山银山·我和自然”绘本系列的推出,离不开凤凰出版传媒集团旗下品牌期刊方阵《东方娃娃》组建的专业编辑团队。苏少社以《东方娃娃》为主体,形成了一个强大的编辑、作者、专家团队,进一步凸显原创力量。《东方娃娃》于1999年创刊,自创立起即成为低幼读物的品质标杆和领军品牌,是迄今国内第一本、也是唯一一本走出国门的幼儿期刊。作为国内最早引进绘本、系统提出“绘本”“亲子阅读”概念的出版机构,东方娃娃推动了绘本在大陆的发端和繁荣,影响了中国儿童的阅读习惯,也培养了一批具有国际影响的绘本编辑和绘本创作者,是行业发展有力的推动者和先行者。

苏少社坚持以“为孩子做好书”为己任,充分挖掘调动了各地作者资源和专家资源,组建了强势主创团队。此次推出的“金山银山·我和自然”绘本系列,题材虽然厚重、立意深远、视野广阔,但是编创团队充分考虑到儿童的认知特点,始终站在葆有童心、童趣、童真的编辑角度,用他们能够接受和理解的方式,将抽象的生态文明理念转化成一个个生动的、通俗易懂的生态文明故事,趣味化、艺术化地带儿童领略自然之美。

用“小切口”完成“大叙事”。苏少社巧用“小切口”完成“大叙事”,以“润物细无声”的方式培育孩子的价值观,彰显了少儿主题出版的特色。

资深少儿出版人、中国出版工作者协会原副主席海飞曾高度评价这套书系的独特价值。他认为,苏少社在主题出版方面表现出了专业童书出版社应有的社会担当,“金山银山·我和自然”绘本系列这个书名,用简练的词语把生态文明建设理念定格下来,孩子阅读后会更加热爱我们的家园,热爱我们的祖国,热爱我们的大自然和地球。

本套书系主要有以下几个方面的特点,其一是思想主题立意深远。新时代要求我们创作出版“思想精深、艺术精湛、制作精良”的精品,这套绘本精深的思想体现在,通过葆有童心、童趣、童真的故事,让孩子明白,我们都是地球的居民,我们与动植物、与山川河流的生命息息相关,帮助他们树立正确的生态文明观,进而思考人与自然的关系。

系列绘本的特点之二是有着开阔的视野。这套绘本包括6个不同的故事,发生在中国大地上6个不同特点的地域空间,比如《那里有条高高的河》发生在河南的太行山,聚焦人工天河;《我们住在雪山上》发生在云南的白马雪山,聚焦滇金丝猴的四季生活;《飞吧,飞过最高的山》又带我们来到青海三江源的高原湖泊,聚焦斑头雁的生命形态和生态保护。多元的安排,既展现了中国地域和物种的丰富性,又为孩子铺展开了广阔的视野,让他们看到中国自然生态的博大和丰富。

系列绘本特点之三在于以美启人。现在家长们都很重视孩子的美育,对于孩子来说,美育最好的方式就是在美中学会审美。这套绘本绘画风格丰富多彩,绘画水平也非常高,很好地将自然美呈现在孩子眼前,帮助他们更好地感受自然的美,并从中得到滋养。书系体现了中国原创绘本的高水准,它们不仅能走进中国孩子的视野,也有足够的底气走进全世界孩子的视野。

6部作品绘画风格多样,既有纪实感非常强的黑白素描,有醇厚浓烈的粉彩,也有轻盈灵动的水彩,有真实鲜活的摄影图片。创作表现手法也很多样,时而淡雅质朴,时而虚实结合,时而又浓墨重彩。6部作品恰到好处地达成了文图合奏,在童趣美、诗意美、艺术美中传递出无以复加的中国之美。

《大运河送来爷爷的车》(王京文文、李小光图)通过对祖孙传递自行车这件小事切入叙述,以京杭大运河所流经的沧州、台儿庄、徐州、扬州、苏州、湖州等8个城镇为主线,选取不同地区及河段的自然、建筑、民俗等生态人文场景加以呈现,让小读者们看到祖国生态文明建设处于时代画卷中的动人缩影。

《那里有条高高的河》(张建梅文、刘九鸣图)借一位曾经参与过红旗渠建设的老人之口,向小读者讲述20世纪60年代,中国人民在极其艰难的条件下,充分挖掘生态价值,对生态建设进行实践创新,在太行山腰的悬崖陡壁上鏖战十年引漳入林,开凿了举世瞩目的“人工天河”的奋斗历史。

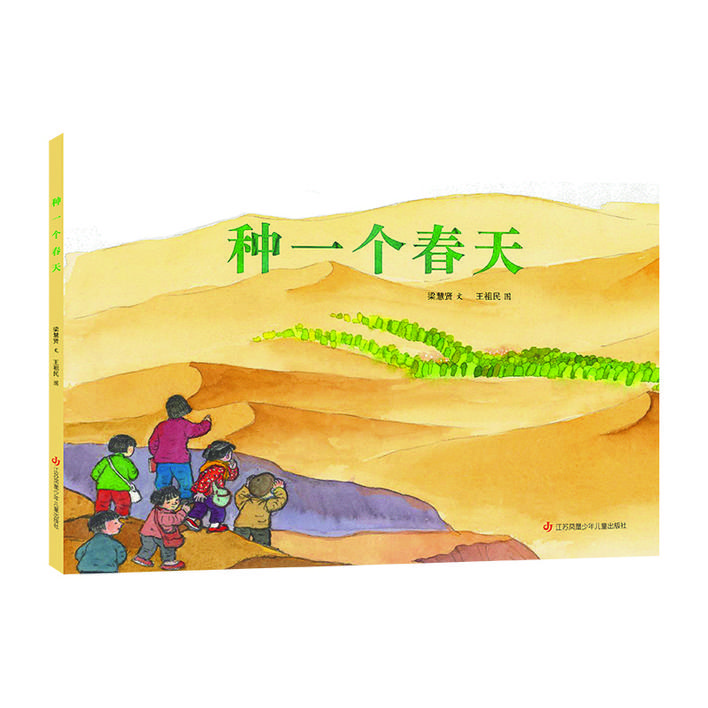

《种一个春天》(梁慧贤文、王祖民图)以小女孩花儿的梦想为核心,描述以陕西榆林“南治土、北治沙”造林运动为故事背景的一代人,如何坚持植树造林、治理荒沙,生态环境明显改善的创业过程。

《湿地的秘密》(余丽琼文、周翔图)与《飞吧,飞过最高的山》(杨翠平文、王笑笑图)都是通过父亲带领孩子,或去探索湿地的秘密、了解动植物知识,或去长江源头班德湖参与守护野生动物的故事,让小读者切身感受到,生物多样性是人类赖以生存及体验美好生活不可或缺的天然资源,从而了解保护生物多样性对于自然生态平衡的重要意义。

《我们住在雪山上》(雾凇、奚志农文,奚志农摄影)则是以一只小滇金丝猴的出生及成长为主线,以白马雪山的一年四季为背景,清晰展现了滇金丝猴灵动而现实的生活状态。辅以专业摄影师的镜头抓拍,更是让小读者在极具真实感的情境阅读中,了解了季节变化对动物生存的影响。

2023年,“金山银山·我和自然”绘本系列将聚焦“绿水青山就是金山银山”理念的提出地——浙江余村,推出绘本《村庄变了》;聚焦中国特有鹿科动物麋鹿,推出《我是大王》。相信这些新故事的加入,会让这个书系更加丰富多元。

《大运河送来爷爷的车》:激活千年运河的流动文化密码

2014年,中国大运河在第38届世界遗产大会上获准列入世界遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。2017年,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。”那么,如何让这份就在我们身边的“流动的文化”,流淌在文字和图画中,自然而然地进入孩子的视野里呢?

第一步是确定本书的内容和主题。编辑团队花了很长的时间集体学习,参观博物馆、去实地探访、阅读书面资料、观看纪录片,甚至还采访了生活在运河边的同事,希望可以从丰富的资料与素材中,搜寻到可以触动内心的内容。

这本绘本要体现的核心是什么?答案是人。这本绘本要讲的是人的故事,是从古至今活着的人的故事。所以,贴着人再去看资料,看到的是衣食住行玩,是生计和安闲的时间;也看到了以码头为界,水和岸不同的生活空间与生活方式。

经过四五次专题会,终于定下内容的大致方向:聚焦京杭大运河,以运河上和两岸的市民生活为主要表现对象。

第二步是对内容的深挖和取舍。经过多次讨论和验证,做了一版又一版结构稿后,才最后定下重点描绘8个代表性运河城镇,并且用一部分篇幅表现运河河段,一部分表现两岸,一部分进入古镇街巷,在不变的运河上,制造有节奏的变化。

与此同时,大家一直在思考的问题是怎么讲述,怎么把这些内容串联起来。编辑的讨论从庞杂的知识回到生活:运河与人的关系是什么?孩子为什么要关心运河?如何让孩子主动拿起这本书?在毫无头绪的时候,一位编辑想起小时候的一件事来,他说他表哥曾收到一辆自行车,就是通过大运河从徐州运到南京的。由此,畅想开始了,如果有一个爷爷想把心爱的自行车从北京通过运河,运给在杭州的孙子,需要怎么做呢?是不是会用到不同的船,船上生活是什么样的,船家之间是否会相互递送物品?

第三步是选择合适的文字风格和图画来呈现。文图风格的选择不是非此即彼,也不是所谓编辑或出版方做主。就像小说家谈创作所说的,如果人物性格立起来了,他们就会脱离作者,说自己的话,做出符合性格和环境的行为。

当内容和讲述方式大致定下后,文字的特点就出来了:质朴的口语、细腻的情感。与文字作者交流后,她写出的文稿其实超出了编辑的期待,几乎抛弃了运河相关的事物,抛开繁复的知识和文化,聚焦船主的对话,以及河面岸边航运和生活的画面和声音,贴着船家的生活和气息写,让文字部分充满了烟火气。以“情”为底色,把交接一环一环地串联了起来,并且给画家留出了充分的空间。

看了文稿后,编辑推翻了找多位画家合作的预想,觉得由一位画家创作,整本书的底色——“人情”才能被更完整地、不动声色地表现出来。面对文字留出的内容——“空”的流水和“满”的文化。画面丰富但不能杂乱,色彩的使用要克制,描绘细节的功力要扎实但不花哨。黑白素描不是先决定好的画风,先出现的是李小光老师,编辑在他的工作室看到了很多版画作品,他真的可以说是游艺黑白,无论是场景还是人物,明明没有色彩,却都好像看到了丰富的色彩。这不就是这本图画书想要的效果吗?对于孩子来说,大运河是流动的水,漂荡着水上人家的烟火与悲欢,也是体会伟大中国文化的切口,有温度的切口。

《那里有条高高的河》:信念是人心里的光

《那里有条高高的河》的文字作者是河南籍儿童文学作家张建梅,在进行创作前,她首先对红旗渠进行了深入的了解和研究。通过大量搜集素材,了解红旗渠的修筑过程,也知晓了许多关于修筑红旗渠的感人故事。

红旗渠是一座精神丰碑,只有怀着敬畏和庄重才能写好这个故事。所以,张建梅给写作定下了基调,要在完整性的基础上追求情节的简洁化;保持故事的庄重感,格调还要相对轻盈;文字要口语化,内敛而克制。一定要透过群体形象的描述,让孩子感受到故事的内在力量。

首先,语言浅显,叙事线索简单清晰,易于儿童阅读。故事发生的年代距离儿童生活遥远,张建梅以一位当年参与建设红旗渠的老爷爷的口吻讲述,给读者深深的代入感,更易于儿童阅读和接受。在沉静、克制的静静讲述中,“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神在故事里缓缓流淌。

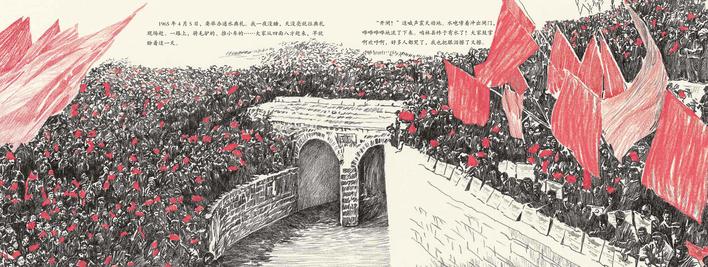

其次,张建梅截取修渠过程的关键性事件和工程进行重点讲述,符合儿童思维特点,易于儿童理解。富有历史感的黑白素描、饱含深情的叙述文字、大场面的跨页画面真实而有力地再现了当时人们战天斗地的奋斗历程,让儿童对红旗渠的修筑过程有比较直观的了解和真切的感受,从而获得庄重、沉静而充满力量的阅读体验。

再者,口语化的讲述、对比强烈的黑白画面,以及串联在黑白画面中的面面红旗,刻画了先辈们的群体形象,展现了他们不畏困难、勇于挑战的精神面貌和吃苦耐劳、艰苦奋斗的顽强作风。富有时代特色的人物形象,极具时代烙印的价值观能带给小读者深刻的思考。

《湿地的秘密》:从热闹市井走向蓬勃野境

画家周翔是天生的浪漫派,对色彩和情绪的敏锐捕捉,一直延续至今。有专家评价,《荷花镇的早市》“是中国绘本的优美开端”,新作《湿地的秘密》延续对美的追求,但更极致也更纯粹,两本书所用材料一样,绘画表现相似,但周翔的技术更为纯熟,一笔一画,对构图的把握,对色彩的运用,都蕴含了他丰富的人生阅历和从容诗意的生活态度。

绘本虽然说的是自然环境,但核心是落在用艺术视角去观察、整理自然,用艺术手法让孩子心灵游走其中,用行走的语感与多镜头画面的移动,让自然有了诗意。

有音乐色调的画面。《湿地的秘密》的图画注重用不同色调来表现自然风景时间的变化,冷暖色调交替复合使用,图画富有的旋律与节奏仿佛能让读者身临其境感受到艺术幻想的魅力。

在《湿地的秘密》中,图画多采用俯视和中景,注重自然环境里色彩和光影的描绘,好像有风吹过、阳光穿透树叶洒在身上,能让人沉浸在植物繁茂的湿地中。周翔独特的审美感受,带着读者从热热闹闹的市井生活,走向生机勃勃的自然野境。

图画的表现吸收了印象派的表达手法,给自然之旅赋予丰富的色彩和浪漫的诗意。构图方面,在展现场景的连续跨页中,插入三分的分格方式,制造差异性,打破了之前的阅读节奏。同时,类似中国画四条屏的逻辑,通过对场景的分割,产生了一个视觉的引导,移步换景,让读者的注意力可以从主角拓展到整个湿地景观,也加强了画面里父子俩的行进感。

《我们住在雪山上》:揭开野生动物的神秘面纱

拍摄云南的野生动物,恐怕没有比滇金丝猴更具有挑战性的了。它们终年生活在冰川雪线附近的高山针叶林带之中,那里谷深坡陡,交通极为不便,而且冬季长达半年之久,除了极少数研究人员在野外见到过,直到1992年,人类连一张它们清晰的野外照片都没有得到过。1992年5月,一项为期三年的滇金丝猴研究项目开始了,奚志农决定迎接挑战。

尽管有着充分的思想准备,但奚志农没想到这一拍摄工作竟跨了三个年头,这不仅仅是对技术和体力的挑战,更是对耐力的考验。直到第三次上山,奚志农才有幸在野外第一次见到了滇金丝猴。一年后,营地电台传来了期待已久的消息:找到猴子了!当晚奚志农就从昆明出发。但不幸的是路上遭遇严重的塌方,7天后才抵达德钦。这时营地又失去了猴子的线索。“没关系,我们再去找!”奚志农对同伴说。第二天,奚志农背着装备翻越了一座海拔5000米的雪山垭口,步行13个小时,历尽饥渴和疲劳到达营地。第三天,他们走过高山草甸,越过流石滩,翻越几个山口,便进入了连绵起伏的莽莽林海。每天都在不停地寻找,可是除了发现一些陈旧的猴粪外,一直没有新的线索。整天在没有路的密林中穿行,傍晚只能找一块稍微平缓的空地宿营。

转眼到了第6天,还是没有找到猴子。尽管极不情愿就此罢手,奚志农还是做出决定,返回大本营。当极度疲惫的奚志农们从沟底向上爬的时候,不知谁叫了一声:“猴粪!”走在后面的奚志农不知哪来的力气,几步蹿到了前面,只见几粒黑色发亮的猴粪真真切切留在了一棵倒树上!从光泽及分离的程度上看,顶多是一个小时前的。没错,就是猴子!这时候看猴粪,就像是在欣赏一件艺术品。再仔细观察周围,地上、石头上、杜鹃叶上到处是猴粪,有的甚至还冒着热气。很显然,猴群刚刚离开这里。猴粪的发现像是给每个人注入了强心剂,平时要用半个多小时才能爬到的高度,奚志农他们大概只用了十几分钟。

站在山脊线上,幼猴的叫声从对面传过来。奚志农急切地寻找制高点,总算找到了一处石崖。透过落叶松稀疏的树枝,奚志农看到了远处一棵突出的冷杉树上的猴子。顾不得多看一眼,忙脱下外衣垫在石头上,把机器搁在上面,奚志农的心才稍微定下来。这是一个家庭,大公猴端坐在树上慢条斯理地吃着松萝,两只母猴依偎在它的两边,其中一只怀抱着可爱的婴猴,两只去年出生的幼猴灵巧地玩着游戏,不时发出“吱吱”的叫声……磁带还在轻轻地转动,可奚志农的双眼却让泪水模糊了,太不容易了!千呼万唤,滇金丝猴这深藏闺中的“少女”终于出现在奚志农的镜头前,两年的期待终于变成了现实。

(苏少社提供素材,教鹤然整理)