“于是之”这个光辉的名字,对于中国的文艺爱好者来说是毋庸多言的。即便对话剧的了解业余如我者,也对于是之先生有着无限的热爱和崇敬。我犹不曾忘记,四年前长篇纪录片《演员于是之》带给我的深深感动,也不能忘怀,在阅读《幼学纪事》《祭母亲》等散文时产生的情感激荡。当然,余生也晚,他的表演风采无由亲睹,但作品影像则是在网络上穷搜博览过的。《茶馆》《骆驼祥子》《洋麻将》等话剧的录像版看过多次,电影《龙须沟》也曾特意去中国电影资料馆一观。就在写下这篇文字之前,我刚刚去北京人艺观看了话剧《正红旗下》——这是我第一次走进这神圣的殿堂。坐在首都剧场里,当大幕缓缓开启之时,我首先想到的人,正是老舍和于是之两位先生。我仿佛还能在剧场中、舞台上感受到他们的气息,不禁为之肃然和激动。有谁能不热爱老舍,有谁能不热爱于是之呢?

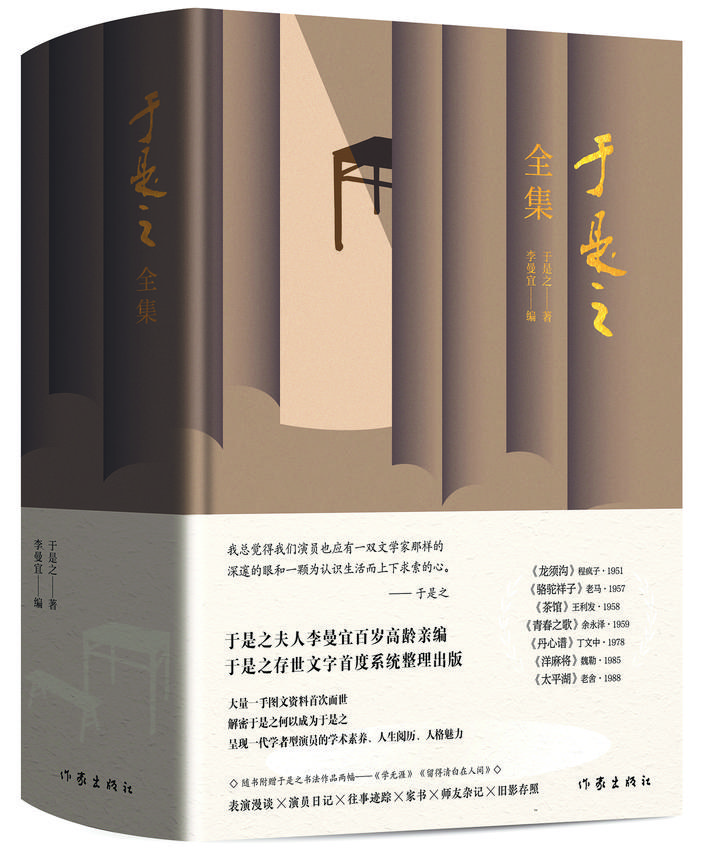

《于是之全集》的出版,给了我一个更深入地走近于是之先生的机会。此前我已翻阅过《于是之漫笔》《我和于是之这一生》等书,但并未能浏览先生的所有著述,何况还有不少文字从未整理出版过。此次通读《于是之全集》(下文简称《全集》),对先生了解愈多,而高山仰止之意愈深。

我意外地发现,于是之的文学才华并非只展现于晚年的散文篇什之中,在早年即有鲜明而集中的体现。写于上世纪50年代的《程疯子传》是一篇极为精彩的类似于短篇小说的文字,语言简洁,刻画生动,让我颇为喜爱。老舍先生的剧本对程疯子的过往叙述得非常简略,而于是之则基于剧本规定的情境,以合理的想象和不凡的文笔为程疯子建构了一段生活和精神前史。再往前追溯,写于上世纪40年代的独幕剧剧本《煤气灯下》、散文《忆张垣》《我们的母亲》等已展现了非常成熟、灵动的笔触,文情俱胜,显示了青年于是之的过人才华和诗人气质,而这些篇什却是以往我们所不知道的。尤其是《煤气灯下》,人物鲜明,语言富有京味儿,是一部有特色的独幕剧作。众所周知,上世纪60年代,于是之曾与曹禺、梅阡一起创作著名剧本《胆剑篇》,但实际上,他在青年时期就有过独立的写作实践。

《〈论民族化(提纲)〉诠释》《生活·心象·形象》《我演程疯子》《演王利发小记》等文章,以及演员日记系列,堪称北京人艺演剧学派理论成果的重要组成部分。它们倾注了于是之对戏剧理论和表演实践独特而深刻的思考,也展现了他真诚谦逊、好学深思的艺术品质。无论对于演员还是读者、研究者来说,细细读来,都可以从中受益良多。这足以再次验证一个真理:成就大艺术家的,绝不仅仅是技艺和技巧,更是其背后的深厚学识、文化修养和精神境界。而今的青年演员们若不能意识到这一点,自觉向前辈大师学习,孜孜致力于此,便断不能有大的成就。

让人无法释怀的,还有于是之写给妻子的家书。此前我已在《我和于是之这一生》中读到过一部分,而在《全集》中,它们得到了更为全面而集中的展示。于是之的家书始自1951年,终于1986年,前后贯穿35年之久。虽然书信并非文章,但依旧笔酣意浓,让人沉醉且感慨。这其中有真挚动人的爱意,有舐犊情深的表达,有艰苦生活中的朴素和诗意,有特殊年代里对艺术的执着和苦闷,有新时期话剧重回正轨、走向国际的欣喜和振奋……过滤掉艺术家的神圣光环,这是一个有血有肉、坦诚赤忱的于是之。他有着丰富细腻的深沉情感,也有着诗性一般的精神光辉和人格魅力。

《全集》中有一组文章,是于是之为同事、友人著述所作的序言,和为剧院院刊、纪念册所写的寄语。它们展现了于是之对青年才俊的鼓励和帮助,以及为话剧的前途托出的一片苦心。于是之的成长本就离不开曹禺、焦菊隐、老舍等师长的培养,而他成为人艺副院长后,则继续薪火相传,大力提携扶持年轻人。作为资深的表演艺术家以及主管业务的副院长,他还从高瞻远瞩的角度为话剧发展建言献策。尽管担任副院长一职并非于是之所愿,且后来对他的人生造成了严重的消极影响,但身在其任,他还是尽职尽责,为北京人艺和中国话剧的发展作出了重要贡献,这一点我们绝不应该忽视。只要我们听一听郭启宏、林兆华、何冀平、顾威、任鸣等人艺晚辈的话,就不难深刻而具体地感受到这贡献的分量。

还有一些文章,透露了于是之的晚年生活,这是一个令人沉重的话题。《92.7.16》一文回顾了《茶馆》最后一次演出中,于是之因病忘词的羞愧和痛苦。《我和中医中药》叙述了于是之通过中医中药治疗阿尔茨海默病的情况,其间似乎尚透出一丝乐观的气息。而我们都知道,在文章之外,于是之的病况日益严重,后来已不能说话,甚至不认识人,更不要说演戏。联想起《冰糖葫芦》里那个欲言而无语的老人,那个行动不便的蹒跚身影,我不能不感到心酸和凄怆。这是于是之最后一次出现在北京人艺的舞台上。他还有很多极富魅力的角色想演啊,但都未能实现。我曾在《不朽的艺术生命》一文中说过:“我们不得不面对这样一个事实:于是之在表演艺术上的地位和贡献固然无可动摇,但视艺术为生命的他,他的艺术生命却是未完成的。……可以说,于是之晚年一切的痛苦,其实都根源于此。”也有话剧爱好者曾这样感慨于是之的晚年景况:“一位伟大的演员,连他的精神痛苦都是那么让人着迷。”人生如戏,有谁能想到,晚年的于是之,竟是以自己不幸的生活实践,为所有观众贡献出了一个最后的真正艺术家的形象?这可真是人世间最大的残酷、最大的不幸!

好在于是之的不少戏剧已经由影像保留下来,而他的文字现在也有了系统的集结。这是一位艺术家留给人们的珍贵奉献。田本相先生曾如此评价老友:“我一直都认为,于是之是一个真正的君子,他让每一个接触过他的人都不禁产生景仰之情。这绝不仅仅因为他的巨大的声名,而是出于对他高尚人格的尊敬。”我虽然只能从文字和影像认识于是之,但却对这段话是如此感同身受。最后,我很想与读者一起重温《演员于是之》片头的一段话:“在中国说到话剧,必然会说到北京人艺,而说到北京人艺,又必然会说到于是之。于是之和他所创造的那些经典的艺术形象,早已成为了中国话剧史上的一座座丰碑,他成为了构筑中国话剧艺术殿堂一块重要的基石……”让我们都读一读、看一看他留下的文字和影像吧,一起谈说种种关于艺术的事情,那时我们都将再一次体会那永恒的真理:艺术不朽,而艺术家的风范也必将长留人世,永镌于我们的心间,时时召唤着我们向自由、理想和爱的境地跃进。