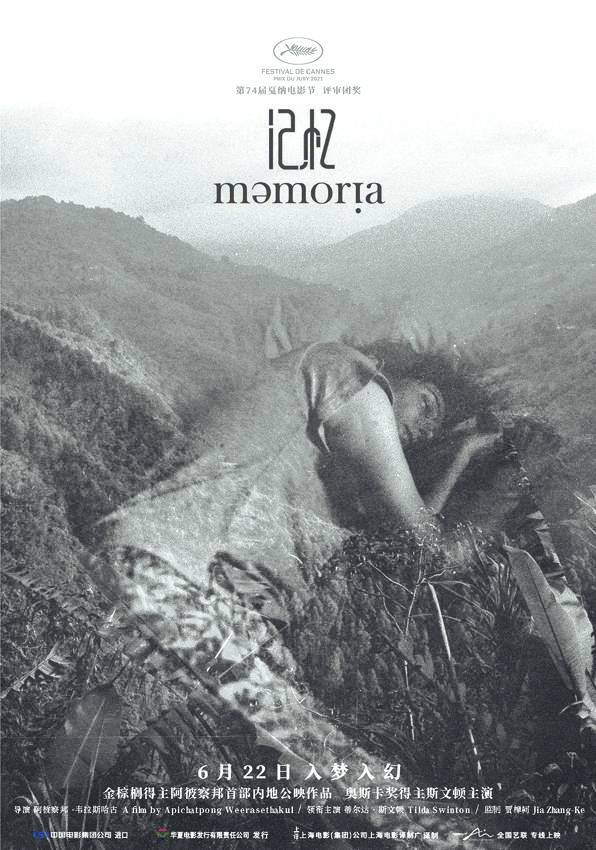

如果你被“电影已死”之类甚嚣尘上的悲观言论所裹挟,阿彼察邦《记忆》或许能重燃幽幽烛火般的希望。在这位泰国导演看来,电影仍然是一门年轻的艺术,其属性不能被既有概念所界定。像是练就了某种“天真之眼”,他发掘影像与声音的独特性,相信总能够找到拍摄事物的不同角度。

《记忆》荣膺2021年戛纳电影节评审团奖,它足以让观众再度“发现”电影。它也被许多影评人视为当年在影院“看到”或“听到”的最伟大的电影。当你坐在黑暗的影院里,沐浴在影片开头夜晚抑或清晨的暧昧光影中,与大屏幕上的杰西卡一同被一声奇异的巨响惊醒,你不由自主进入了导演精心营造的精神历险,你跟随杰西卡坐起身来,聚精会神地倾听,从阴影中寻找声音的来源。

这声音此后反复出现,直到我们和杰西卡都意识到,它只存在于她脑海中。究竟是精神崩溃,还是某种不可知的事物侵入了头脑?在寻找声音的过程中,杰西卡像是一个麦克风或摄像机,吸收声音与图像,并传达给观众。我们接受召唤并逐渐认识她所身处的小镇。

声音:病症,不断重启的电影时间

阿彼察邦表示,响声并未被事先定义,他只给出了“砰”的声音,宁可让演员自己建立对声音的感觉和反应。杰西卡的肢体动作强化了她对于声音的感知,她走路的步调,站立或坐的姿态,都带着刻意与环境保持和谐的互动感,那是一种更加内在的表达方式,谦逊,又小心翼翼。

巨响的灵感来自导演的亲身经历,爆炸性头痛综合征,一种感官疾病,通常在睡眠期间发生,表现为剧烈的爆炸声或闪光。他的症状始于2016年,在拍摄《记忆》期间消失了。美国记者将其描述为影片制作过程治愈了心理疾病。不过,导演的回应打开了另一扇窗户,他表示它并不像病名暗示的那样戏剧化,尽管确实会带来挫败感,因为无法分享,那不是真正的声音,它存在于脑海里,难以被具体化。他怀念那时的感觉,认为它并没有带来创伤,更像是一种好奇和梦幻,让他体验到他人无法体验的感觉。他自陈在影片上映后遇到有同样经历的人,人们交流头脑中无法复制的声音,然而,这并不是一部号称要唤起人们对某种罕见病症关注的“政治”影片,毋宁说这独特的体验成为一个契机。

另一种疯狂的解释是否更符合阿彼察邦的个人体验?人物的病症与其说是疾病,不如说是超能力,或许她忽然获得了毁灭性的感知天赋,能够探测到超出凡人听觉范围的声波。毕竟,影片结尾隐身丛林的飞船就那样在雾中笨拙而隆重地起飞了,带着超现实主义的幽默感。

声音无疑是影片核心之一。正如阿彼察邦所说,“图像是扁平的,声音却具有无法复制的雕塑品质。”杰西卡去音效室找年轻的埃尔南帮忙。他向她展示电影声效的合集,那是人为模拟、制作出的电影音效。他用机器将她抽象的描述具体化——“像巨大的混凝土球掉进金属的井里,被海水包围”,他操作电脑,修改技术合成的声音,提供描述声音的技术参数。他展示了观众的感官如何被导演和音效设计师控制。

这是布莱希特式的提示:困扰杰西卡的声音也来自音效师的创造,没人能在现实中重现脑海里的声音。突如其来的巨响打破了银幕内外的空间,中断了影片叙事现实的持续性,让人物瞬间灵魂出窍,它的超现实性造成了时间的反复重启,既是人物时间体验的重启,也是对观众观影时间体验的重置;而观众也反复被提醒这一声音的人为性。

另一面是影片收录了大量实景声音。阿彼察邦筹备与拍摄《记忆》期间在随身携带的小本上记录他听到的声音及人们对声音的反应。他将影片称为哥伦比亚的声音日记,西班牙语也成了其中一部分,陌生语言的声调与节奏扮演着表意以外的音乐角色。寂静展厅里窸窣的脚步声、开关声、时刻变化的雨声、咀嚼声、机器运转声;野生动物的吼叫、风吹动树叶的扑簌声、广播声,汇聚成交响乐。声音对空间的形塑像是乐曲的不同章节,赋予场景独有的氛围。病房楼下是此起彼伏的汽车警报声,丛林中则是有灵万物互动的舞蹈。

影片中还有许多围绕聆听这一行为展开的场景:杰西卡戴着耳机听埃尔南创作的音乐(我们只听到户外的风声);杰西卡路过一场小型音乐会,起初“只闻其声,不见其人”,听众占据了屏幕。导演贡献了惟有电影能够采取的方式,使“记忆”成为“倾听和参与的载体”,影片发出温柔的召唤:来吧,和杰西卡一起,停顿片刻,开始倾听。这也是人物尤其有魅力的地方。杰西卡喝下另一位埃尔南自制的药酒,两人之间建立了奇异的关联,她变成可以读取他记忆存储的天线。事实上,整部影片都在做这件事:她脑中的声音被释放出来,观众成为人物感官的延伸。

从这个意义上来说,你也可以将《记忆》看做一部音乐剧。

空间:体验,拉丁美洲

和两个远道而来的陌生人

《记忆》是阿彼察邦第一部在泰国以外拍摄的影片。那之前他一度强烈渴望离开泰国,去远方寻求新鲜的声音与图像。2017年,他回到芝加哥艺术学院举办作品回顾展《疯狂的宁静》。同年,他参加了卡塔赫纳电影节。他描述与波哥大的相遇,“当我降落那一刻,巨大的山峰和厚重的云层让我震撼,它看起来和清迈很相似,但更大,我感受到居住在这里的人们与自然之间的密切交流,你撑着伞在外面晒太阳,几小时后,雨来了,然后是风。就像情感。”“拉丁美洲就像一个童年的梦,”当他终于身临其境,现实将他引向想象的另一面,他关注乏人问津的亚马逊丛林里的政治,这一次,他又将拉美为人瞩目的政治问题放入潜文本,淡化处理,将目光投向面前直接可见的事物。

电影节结束后,他认为哥伦比亚是拍摄《记忆》的理想地点,他可以在壮美的山地风光和多变的气象环境中成为一个陌生人;这里与泰国有着强烈而隐秘的关联,它们都试图向前发展,却被悬而未决的历史问题困在过去。杰西卡的扮演者,苏格兰著名演员蒂尔达·斯文顿也认为波哥大具有某种“交流性”,她被城市的涂鸦震撼。此外,一位泰国导演和一位苏格兰演员在哥伦比亚拍电影,在她看来具有特殊意义,“我们在这里认识的每一个人,一起工作的人,都有关于过去和现在的故事——历史如此直观地存在着……这正是我们一直寻找的,在那里我们两个都是陌生人,但却与创伤有着千丝万缕的联系,那种来自泰国和苏格兰的人都能感受到的创伤的回响——在哥伦比亚,它响亮而清晰地被拾起。”蒂尔达将影片中叙事以外的所有其他元素视为影片真正的脉动,“更重要的是让观众体验。”

似乎很难找到比“体验”更合适的词语来描述《记忆》的空间感。人物的使命并非驱动情节,而是缓慢移动或停下来观察,随时沉浸在环境之中。当然,和阿彼察邦的多数影片一样,《记忆》也可以被当做悬疑片观看:神秘声响成为契机,杰西卡像是忽然受到召唤而觉醒,她试图解开声响的秘密,开始梦游般的漫游,她在现实与想象、视觉与听觉、过去与现在的边缘游走,逐渐卷入与哥伦比亚地理、历史相关的更为宏大的谜团。

在声音与图像层层叠加的触感中,观众也置身于未知的环境,时而清醒,时而迷茫,加之超现实主义的设置,你有时几乎无法确定自己身在何方,也许是哥伦比亚,也许是泰国或亚马逊丛林,或任何别的地方,甚至已经离开地球。

对于试图将影片立意政治化的倾向,阿彼察邦回应说“这种脱节符合我的期待。”影片中有一幕,公交车轮胎爆炸声响起,一位男子受到惊吓,当街伏倒在地,之后疯狂奔逃离开。这样的情节让一些哥伦比亚观众流下眼泪,导演解释这声音来自他在当地的亲身经历,在波哥大放映时,拍摄地点距离影院只有不到十分钟路程。

“作为一个外国人,我必须小心对待,”他像孩子一样好奇地观察周遭的一切。他将视线投向个人经验,他熟悉的医院,以及神秘的丛林。他找到一个小镇,找到一间能够俯瞰山景的病房。作为医生的孩子,医院曾是他童年的游乐场,丛林则是自由和自然的处所。影片后半段,杰西卡来到丛林,与同样名为埃尔南的老年男子相遇,在他引领之下,倾听丛林中鲜活的生命发出的声音,这一幕阐释了不同物种之间隐秘的互动,并为此后两人产生不可思议的联结奠定了情感基础。

时间:振动普遍存在于万物之中

阿彼察邦多次提到他所理解的影片主旨,它随着女主角杰西卡探寻的脚步逐渐生成:一个人如何真正地想要接触到另一种生活——你无法解释的事物或感觉。这也是导演本人进入哥伦比亚的过程:进入陌生之地,试着与当地的人们、自然环境、过去、未来产生共振。作为观众,我宁可将这种无法解释的事物或感觉描述为“时间”,《记忆》如果有着深处的本质,或许只能用“时间”来说明它。

影片按照时间顺序拍摄,导演通过进入每个拍摄地点,每个拍摄时间的节奏,包括光线和温度,建立起情境,他将其描述为“我们一点一点找到这位女士”。阿彼察邦认为这也是由于身处陌生之地,他无法获得在泰国那样绝对的掌控感,因此倾向于将注意力集中在杰西卡身上。

通过微生物学、考古学、当代艺术、小镇景观等,影片用象征的方式建立了内化的更为复杂的时间线索。销售向杰西卡推销她的冷藏柜:在这里,时间暂停了,纳米镀膜的密封技术抵挡了真菌,科学改变了时间的参数。画廊场景中,杰西卡观看卡利艺术家Ever Astudillo的画作,那也是奠定影片画面基调的关键时刻。当然,还有被凿出小孔以释放恶灵的人类头骨、考古挖掘的现场、广播中即时播报的地震、瞬间涌起的全部记忆、神秘的飞船与起飞后的留下的光环……每个场景似乎都与时间有关,杰西卡的脚步,就是时间的脚步。

影片后半段精彩的长镜头下,杰西卡与丛林中的埃尔南交谈。他从没离开过小镇,这里没有电影也没有电视。杰西卡友善地说,你会错过体育赛事,还有音乐、新闻。埃尔南一边从容地处理鱼,一边回答,这里已经有很多故事了。他讲述石头与人的故事,认为事件的余波还存在石头里,而石头也是岩石的一部分,我们的身体能够感受到万物的余波,我们正在做的事情是一切的部分。他能听懂猴子的叫声,他是丛林万物有机体的一部分。他不向往远方和新奇的经历,反而认为经验是有害的,可能扰乱心神,在记忆中释放混乱和慌张。浪漫主义时代以来,人们追求更多的经验,追求想象与远方,想用无限的空间扩展有限的时间,这段对话波澜不惊地提供了伟大的反驳。

“睡眠”也是重要的时间体验。杰西卡的妹妹在病床上半睡半醒地讲述了梦中的流浪狗;杰西卡告诉医生,她从不睡觉;而丛林中的埃尔南说他从不做梦,他躺在地上瞬间入睡,像是死去了一般,没有呼吸的起伏,也没有任何声音。你几乎以为自己就这样看到、听到、感受到了时间。

记忆通常是为了对抗时间,但阿彼察邦提供了另一种“时间”形态,不是对抗性的,而是接纳、体验时间的流逝。它借助于天然存在的事物和生命变得有形,是个人的,同时又是普遍化的。更好的表述也许是振动,现代物理学中,声音、光、时间都可以用振动来描述,振动普遍存在于万物之中,我们就这样被联结在一起。

《记忆》的发行方式也是对于当代电影“时间”的挑战。《记忆》的美国发行商NEON采取独特的发行策略,影片和现场表演一样在各地影院巡回放映,在一家影院放映一周,然后进入下一个影院,影片也因此被称为画廊艺术。在疫情改变观影方式的特殊时期,这被诟病为精英主义。阿彼察邦解释说“我认为看电影应该是集体活动,而非在笔记本电脑上独自观看”。他希望激活更广泛的影院空间,将人们聚集在一起,与社区对话,而不仅仅在大城市放映,“这是一个象征,我们需要拯救独立影院和城镇影院”。

无论存在怎样的争议,影院放映对《记忆》来说似乎是必要的,影片声音和影像的设计似乎就是为了让你屏气凝神,慢一点去聆听,去凝视。阿彼察邦把制作“记忆”的整个过程看作巨大的荣幸和奇妙的冒险,以及“重新找到电影语言”:与许多人一起参与其中,与摄影师、音响师、剪辑师合作,电影渐渐成为有生命的实体,又在与不同国家观众的对话中进一步延伸,超越语言和文化,这本身就是在创造新的交流方式。

永无止境的放映之旅也意味着影片还在继续。电影在影院的生命通常不会长达三年,而《记忆》仍然在路上,历时性替换了共时性,后者恰恰是这个时代的人们孜孜以求的,人们想要立即拥有一切,即时的满足已成为当代生活的一部分。从这个意义上来说,放弃共时性,追求历时性,像是用后世的读者数量去计算书籍的生命那样,这样的反叛行为在电影行业恐怕需要更多勇气。

阿彼察邦在访谈中表示,哥伦比亚的拍片经历让他意识到,不必再去远方寻找,重要的是如何定位自己,如何接近风景的复杂性;尽管依然执着于新的声音和图像,但真正的普遍性不需要向那里寻找,就在这里;除非停下来去感受,否则永远无法满足。像是从埃尔南变身为另一个埃尔南,从对于细微差异的寻找与渴望转为对共性的体悟,面前的事物取代了“妄想的深度”。在强调个体性、民族性的当下,《记忆》所呈现的联结与共性创造了更为敞开的空间,就像影片中的开放式取景,无法描述的瞬间刹那潜藏着如此多的生命。

“这部电影也许是关于不要抓住任何东西,就让它去吧。就这样,试着去接触你所听到的和你所看到的,把注意力集中在你面前的人物和事物身上。”的确像是冥想。导演用作品展现了探索的过程,具有黑塞小说的品质。是否可以说,导演在拍摄时获得了某种自由,观众也在观看的过程中间接获得了这种自由。《记忆》还体现了如何通过说得更少、干预更少来说出更多,它对整体环境的友好难能可贵。阿彼察邦用“学习”来形容他近期参与的另一部影片《永恒的风暴之年》拍摄过程,学习如何了解自己,如何摆脱自己,接受原来所不知道的事实。谦逊或许也是其艺术魅力的奥秘之一。