中国学术现代进程开启之时,《文心雕龙》借此东风融入现代进程,从而迎来百年“龙学”兴盛。反思百年“龙学”的现代进程,有许多学理性的问题值得我们思考。

学科化、课程化推动“龙学”发展

历史地看,“五四”前后新旧两派文化阵营在许多问题上针锋相对,但在对待《文心雕龙》的评价上却比较一致。《文心雕龙》为什么能够赢得两派人士的认同?因为新旧两派都看到《文心雕龙》的丰富内容和重要价值,完全可以与西方的一些经典文论相匹敌。作为新文化运动的旗手,鲁迅说:“东则有刘彦和之《文心》,西则有亚里斯多德之《诗学》,解析神质,包举洪纤,开源发流,为世楷式。”可见,鲁迅是从中西方各自的文化影响角度来说《文心雕龙》和《诗学》的。胡适也列《论衡》《文史通义》《文心雕龙》为“文学界中三大著作”。作为文化保守派的中坚力量,黄侃对《文心雕龙》情有独钟,其《文心雕龙札记》可谓“现代科学的《文心雕龙》研究的奠基之作”。在“题辞”中,黄侃称《文心雕龙》“敷陈详核,征证丰多,枝叶扶疏,原流粲然。”这种表述就显然有理论体系的印迹。黄侃是从尊崇传统文化的角度推崇《文心雕龙》,意在证明,西方所谓的逻辑体系,其实中国人早就有了。吴承学指出:“在清末民初,《文心雕龙》仍是传统学者用来捍卫和发扬本土文化的重要思想资源。”所以,面对中西方文化的强烈对比,新旧两派人物尽管各自的立足点不同,但对《文心雕龙》的推崇则是一致的。

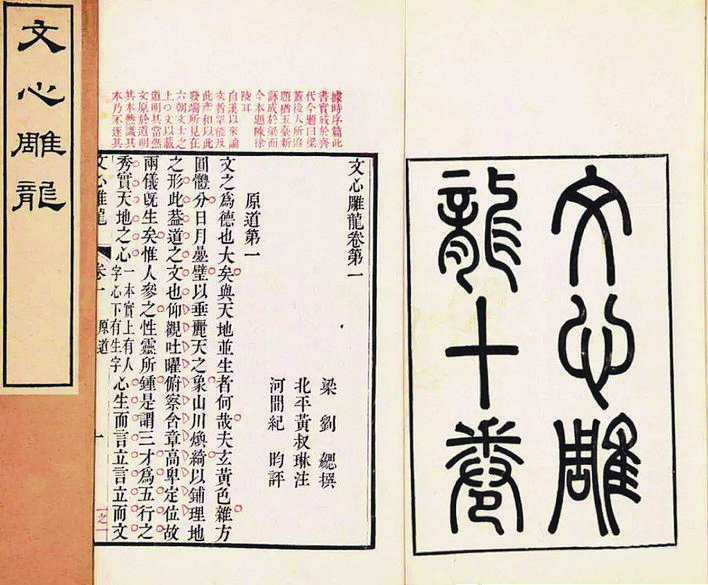

1923年,梁启超在答《清华周刊》记者《国学入门书要目及读法》中,把《文心雕龙》归为“随意涉览书类”,似乎不是很看重本书。但实际上,梁启超很重视《文心雕龙》的理论思想和艺术价值。1925年,梁启超在为范文澜讲疏作序时这样评价《文心雕龙》:“诚文思之奥府,而文学之津逮也。”《文心雕龙》用最富于文学特色的赋体写作而成,本身就是经典文学作品。其中确有符合现代科学体系的理论质素。所以,百年来学者们在寻找堪比西方文论的文论典籍时,《文心雕龙》就作为最佳例证被学者们不断提起,从而迎来堪称世纪显学的“龙学”。

《文心雕龙》既然有现代科学的质素,就可以进入现代教育体制、登上大学讲堂,作为一门自成一体的“学问”融入现代学术进程。凭借现代教学机制培养出一代又一代训练有素的“龙学”研究者,传承有序地传播和弘扬“龙学”文化。

回顾20世纪“龙学”,学科化、课程化大大推动“龙学”的发展。在此之前,人们只凭个人一时兴趣爱好来读《文心雕龙》,随意性较强。成为学科体系和课程体系的有机组成部分之后,这就不一样了,《文心雕龙》可以作为教材内容进入课堂,成为有组织、有系统性地开展研究、讲解、学习、传播的对象,这是“龙学”史上里程碑式的大事,大大促进了“龙学”研究的发展。早在20世纪初,章太炎就在日本开设“国学讲演会”,讲授的内容就有《文心雕龙》。据学者考察,“章氏弟子们的记录稿,至今还尘埋在上海图书馆”。在北京大学讲授《文心雕龙》的老师中,最受学生欢迎的是黄侃,其《文心雕龙札记》就是“自1914年至1919年在北京大学任教时的授课讲义”。其后出现的几部重要的“龙学”著作,也都诞生于课堂教学,后来成为“龙学”学术经典。

《文心雕龙》走进课程教学,为“龙学”不断培养大批知音读者和新生研究者,这是20世纪“龙学”薪火相传、长盛不衰的根本原因。张之洞说:“读书欲知门径,必须有师。”“龙学”史上教学相长的佳话比比皆是。20世纪“龙学”研究者可谓师出有门、传承有序,江山代有人才出,一代又一代的研究们不断把“龙学”推向一个又一个新境界,这充分说明现代教学体制对于“龙学”的巨大作用。

不应以纯文学观念来指摘“文章学”

现代过细的学科划分,也给百年“龙学”的发展产生负面的影响。比如,只是单纯地把《文心雕龙》当作文学理论著作来看待,忽视其“文”之概念的宽泛性,从而越来越淡化其文章学的本质特征。

所谓“文章学”,就是研究文章写作规律的一门科学,其中“文章”包含许多应用文体,比现代意义上的“文学”范围要大得多。此前,学者们基本上都认为《文心雕龙》是一部文章学著作。如吴曾祺撰《涵芬楼文谈》称《文心雕龙》“极论文章之秘”。章太炎主张广义文章学,即凡是文字都是文章:“《文心雕龙》于凡有字者,皆谓之文,故经、传、子、史、诗、赋、歌谣,以至谐、隐,皆称谓文,唯分其工拙而已。此彦和之见高出于他人者也!”章太炎的广义文章学思想是与《文心雕龙》的文章学思想一脉相承的。刘师培也是把《文心雕龙》当作文章学论著,并且认可其文章学思想体系的。他所撰写的《论文杂记》分载于1905年2月间《国粹学报》,有朴社1928年单行本。其中多处引用《文心雕龙》语段以助己论。后来,又撰《文说》分载于1905年12月间《国粹学报》,取法《文心雕龙》,分析字、记事、和声、耀采、宗骚等篇目。黄侃是现代“龙学”研究的奠基人,他对于《文心雕龙》文章学特质的认识是非常明确的,《文心雕龙札记》称《文心雕龙》“兼赅众制”,“为笼圈条贯之书”。

对于《文心雕龙》的文章学特质,当时就有一些学者出来“指瑕”。这些学者多为新派人士,他们受现代文学观念的影响,用纯文学的标准去评判《文心雕龙》,认为它的文学定义太宽泛、文体杂乱。如霍衣仙持现代纯文学观念,在谈到《文心雕龙》的“失败处”时说:“文学定义太广泛。”又如,杨鸿烈认为《文心雕龙》全书的所谓“根本缺点”是“使文学的观念,又趋于含混!又使文笔不分!”对于《文心雕龙》的这种“指瑕”,放在“五四”时期,当然有各种各样的合理性。但是,站在今天的背景和视野来看,我们又需要对这样的观念进行反思。

重拾中国文论的实践传统

在中国学术的现代化进程中,“以西释中”“以西构中”给“龙学”带来不小损伤。今天看来,这种研究倾向最大的不足,就是把《文心雕龙》仅仅当作“文学理论”著作,而忽视其原本是文章学著作的特质。单从文学理论的角度来研究它,忽视了其中涵盖面更广且最具有民族特色的文章学特质。王水照先生认为:“以文评著作为主要载体之我国古代文章学,内涵丰富复杂,却自成体系,最具民族文化之特点。”诚然,《文心雕龙》论述了不少重要的文学理论问题,但其理论涉猎范围又远远不止今天我们所说的纯文学范畴。从刘勰写作此书的宗旨,从全书的结构安排和重点来看,它是一部涵盖要广泛得多的文章学著作。文学理论的研究对象偏向于纯文学作品,而文章学研究的对象则包含各种文章创作,范围要广泛得多。从纯文学文体入手,《文心雕龙》中许多文体就无法进入“文学”研究的视野。

从纯文学的观念来看《文心雕龙》,往往会轻视其实用功能。《文心雕龙》讨论的文体有的涉及“五礼”“六典”“君臣”“军国”(《文心雕龙·序志》)等军国大事,有的涉及日常生活文体如簿、录、契、券、状(《文心雕龙·书记》)等,也就是说,大到军国大事,小到百姓的日常生活,文章都能发挥重要作用。从纯文学的视角来看,这些文章中许多都缺乏审美功能,都不是文学研究的范围。所以,《文心雕龙》中许多文体没有进入现代文学研究的范围,中国文章学久远的实用传统也慢慢疏略了。一些文学作品远离社会生活,越来越成了文人们自我陶醉的文字游戏。我们有必要重拾以《文心雕龙》为代表的中国文论的实用传统。当然,这种“实用”,不是功利性的“实用”,而是一种与现实人生有着紧密联系的“实用”。

以《文心雕龙》为代表的中国文章学,既有理论,也有实践,来源于社会生活实践,也指向社会生活实践。以丰富鲜活的社会生活为基础,是中国文章学的固有民族特点,中国文章学回应社会需求,与生生不息的宇宙自然相联系,与日新月异的人文世界相结合。这跟一些所谓的“纯文学理论”越来越脱离社会生活,甚至成为“没有文学的文学理论”的境况大为不同。因此,纯文学理论既涵盖不了中国文章创作的丰富历史,也指导不了中国文章创作的鲜活实践。我们有必要重拾以《文心雕龙》为代表的中国文论的实践传统。

近些年,关于《文心雕龙》文章学特质的研究越来越多地引起学者们关注。学者吴承学认为,在中国文章学史上,最早初步构建中国文章批评的理论体系的,是“以《文心雕龙》为代表的六朝文章学”。我们需要纠正一段时间以来“龙学”研究的理论偏颇,全面审视它的文章学体系及其特质,从而推进中国文章学体系的理论建构。

重视《文心雕龙》的文章学体系特质,对我们回归历史与现实语境,重新认识《文心雕龙》的思想内容、结构体系、思维方式和言说方式,都有重要的复原性的学术价值。《文心雕龙》是中国固有的文章学体系的本土建构,其“体大思精”的文章学体系和思想观念可以为建构新时代中国文章学学科体系、学术体系、话语体系提供思想资源和学理参考,为建构有中国特色的知识体系发挥引领作用。

【作者系赣南师范大学教授,本文为国家社会科学基金西部项目“《文心雕龙》与中国文章学体系建构研究”(项目批准号:20XZW005)、国家社会科学基金重大项目《中国文论关键词研究的历史流变及其理论范式构建》(项目批准号:22&ZD258)子课题阶段性成果】