在很长一段时间里,卡尔维诺都不曾意识到,他已经老了。1985年7月29日,他把连自己也不知道但却是生前最后一次接受采访的文稿寄给《手稿杂志》的玛丽亚·科尔蒂,并随信附言称,“我希望今年秋天我们能在美国再见”。可惜,“美国”并没有“再见”,几周之后,卡尔维诺突然中风,并于9月19日凌晨因脑出血去世。几乎所有意大利人都悲伤不已,哀悼他深刻、有趣且高贵的灵魂,哀悼他丰富多彩却本不该过早结束的一生。如今,时光流逝,斗转星移,如果卡尔维诺还活着,他已经100岁了,重溯他的思想与创作,既是在追忆作为20世纪意大利文学符号的小说家,又是在追忆不知不觉间已然伴随小说家一个世纪的未竟往昔。

从游击队员到小说家

卡尔维诺1923年出生在古巴距离哈瓦那不远的圣地亚哥-德拉斯维加斯,两岁时随父母回到意大利西北部小城圣雷莫并在那里度过童年,他自己回忆说,“我的童年波澜不惊,我生活在一个舒适又平静的世界里,我对于世界充满多姿多彩和层出不穷的想象,却对激烈的冲突毫无概念”。与其他孩子不同的是,阅读陪伴了卡尔维诺全部的青少年时期,他早年间读吉卜林的《丛林故事》和《贝托尔多》《马克·奥雷利欧》《赛特贝洛》等幽默杂志,之后开始接触赫伊津哈、蒙莱塔、维托里尼,也喜欢康拉德和卡夫卡。

战争终结了卡尔维诺的少年时代。基于很早就已经萌生的反法西斯意识,尤其在得知年轻的共产党员费里切·卡斯乔内在战斗中牺牲之后,卡尔维诺毅然决然地加入共产党,和他16岁的弟弟参与到意大利北部阿尔卑斯山区的游击战中,成为丛林中的两支响箭,直到1945年战争结束。彼时的卡尔维诺已经开始进行懵懂的文学创作,不但写小说、诗歌和剧本,还写影评,不但投稿给地方性报纸,还为意大利共产党机关刊物撰写文章,对政治也颇为敏感。从1946年开始为埃伊纳乌迪出版社工作使卡尔维诺的创作有了质和量的双重飞跃,所创作的短篇小说后来结集为《最后飞来的是乌鸦》,其中故事既指向平静的童年,又涉及疯狂的战争。

真正使卡尔维诺成为小说家的是《通向蜘蛛巢的小径》,这部看上去用碎片化的日常生活拼凑起来的长篇小说处女作用不易被察觉的儿童视角审视战争、性、英雄主义或反英雄主义和历史。在1964年为这部小说写的新版序言中,卡尔维诺不断反思十几年前的创作,用自己的方式还原了当时的创作心境和小说思路及背景,将其称为“使命感文学”,认为所谓的“使命感”是一种承诺,“可以有各个层面的理解:在这里首先是意象和语言、主题、笔调、风格、蔑视、挑衅等”,所以在他之后的很多小说中,读者都能看到《通往蜘蛛巢的小径》的主人公波恩,即便有许多困难,“波恩们”依然活泼、幽默,对世界充满无穷无尽的好奇。因此从纵深处回看《通向蜘蛛巢的小径》,会发现它既是卡尔维诺创作的起点,又在不知不觉中建构了之后所有小说人物的内核或灵魂。

《通往蜘蛛巢的小径》是在帕韦塞的鼓励下完成的,用卡尔维诺的话说,“是帕韦塞第一个向我谈起我作品中的童话笔调,在这之前我尚未意识到这一点,从那以后我开始注意并尽量确认它的含义”。帕韦塞是卡尔维诺至为钦佩的20世纪作家之一,他曾不无深情地回忆说帕韦塞的影子填满了他的都灵生活,“我写的每一页他都是第一位读者;是他带我进入那直到今天使都灵仍保有国际间文化重镇地位的出版业;也是他,街道、丘陵散步中教我观看他的城市,品尝那细致之美”。所以1950年帕韦塞的自杀身亡意味着卡尔维诺既失去了良师,又失去了益友。他不得不孤身一人,凄然进入1950年代。

寓言作家,或讲故事的人

受帕韦塞的点拨,《通往蜘蛛巢的小径》之后的卡尔维诺走上了一条童话之路。从1954年开始,他到处搜集意大利童话素材,用了好几年的时间终于编成了《意大利童话》,使其成为“寓言作家”。卡尔维诺自己解释编撰童话集的原因时说,“我们仍然没有一部包含整个意大利的民间童话的伟大著作,这部童话集应该是读起来轻松愉快的”。尤为珍贵的是,卡尔维诺不但做了一般意义上的搜集工作,而且将此作为学术任务,在更为深广的维度研究童话,他还写过《非洲童话》《童话中的民间传统》等多篇涉及童话内部结构的文章,后来一并收在1988年出版的《论童话》中。

童话之路的另一个岔口是《分成两半的子爵》《不存在的骑士》《树上的男爵》的写作,这三部被命名为《我们的祖先》的三部曲几乎成为卡尔维诺典范创作样态的象征。如果说《通往蜘蛛巢的小径》和《最后飞来的是乌鸦》是卡尔维诺初出茅庐的小试牛刀之作,那么《我们的祖先》已然是前期卡尔维诺的集大成者,完完全全体现出了他的文学特征。

一是笔法的轻逸。三部曲很好地解释了卡尔维诺自己创造的这个词,最集中的表现是,他很多时候将意义附着在没有重量的词语上,使小说中的一些语汇承载本不属于它的意义。“分成两半的子爵”已经被分成两半,读者却感受不到任何生理或心理的不适,以至于娜塔莉亚·金兹伯格评价说,“有些故事是关于战争、死亡、流血的,但是丝毫不会遮蔽满天的阳光”,算是关于轻逸的注脚。二是清醒的幻想。无论如何确证卡尔维诺的“新现实主义”或“新表现主义”,《我们的祖先》中的故事都是现实之中不存在的,没有人会被分成两半,也不会有人永远生活在树上。其高明之处在于,恰恰在介乎现实与非现实中间使读者相信本不能使人相信的“事实”,论此功力,恐怕只有他的前辈卡夫卡能与之比肩。三是形式的精确。在卡尔维诺那里,想要写什么、如何写、如何写生动,是需要谨慎考虑的不同问题,比如《分成两半的子爵》,既有《萨拉戈萨手稿》的影子,又在致敬堂吉诃德和桑丘·潘沙,还勾连了《项狄传》的叙述方式,可谓是“无一字无来处”,其准确性可见一斑。当然,《我们的祖先》所奠基的艺术特征不止于此,想象、讽刺、反讽、幽默、换喻、寓言等手法的运用使卡尔维诺彻彻底底成为“讲故事的人”,而他的小说也因此走向更多元的受众层面,甚至复兴了20世纪意大利的大众文学。

职业编辑的身份及对童话及童话模式的专注,使卡尔维诺从1950年代开始渐渐远离政治,专心写作。一个具有象征意义的例子是,1951年,卡尔维诺到访苏联,以日常生活为中心完成了《苏联旅行日记》的写作;1959年,卡尔维诺又去了美国,当年旅行的日记、札记、信件后来一并被出版为《一个乐观主义者在美国》。1950年代这一前一后的两次旅行仿佛印证着卡尔维诺的某种政治转向,在之后的日子里,卡尔维诺不止一次说过,他最喜欢的城市,是纽约。

巴黎隐士

然而1967年,卡尔维诺还是举家迁往巴黎,开始了他长达13年的法国生活。至于为什么是巴黎,也许能在1978年朱迪契对他的采访中乍见端倪,他解释说那样可以从巴黎回看自己在意大利的“不在场”,“那个我留下的空白可以由另一个我填补,做我原本该做但不知如何着手的事”。可以确定的是,卡尔维诺将1960年代的生活看作是闲云野鹤的隐居,所以他说,“六十年代我扮演的主要角色是隐士。远观,又不至于太远”。按照“小隐隐于野大隐隐于市”的逻辑,蛰居在巴黎市郊的卡尔维诺给人一种“味无味处求吾乐,材不材间过此生”的名士风度。

作为“巴黎隐士”的卡尔维诺依然没有放弃他的编辑身份,编书、译书、写书。所编书中,比较重要的是受埃伊纳乌迪出版社委托主编的“百叶”丛书,其中不但包括康拉德、司汤达、巴尔扎克和托尔斯泰等卡尔维诺钟爱的经典作家,而且包括名不见经传的意大利作家。当时,卡尔维诺与罗兰·巴特、格雷马斯、格诺等人过从甚密,这种友谊既基于思想家和文学家之间的志同道合,更多的源自于卡尔维诺对符号学的赞赏,他曾在一篇文章中直言,“罗兰·巴特将科学家推衍一般规律的能力和诗人对于独特性的关注结合起来,耕耘于这篇每一个课题都独一无二的科学苗圃中”,而格诺等乌力波成员对组合数学的浓厚兴趣更是直接影响了卡尔维诺的创作。同时,卡尔维诺也没有忘记旅行,客居巴黎的那段时间,除了经常返回亚平宁半岛过夏天外,他还曾去往美国、墨西哥、日本和伊朗旅行,异国见识使他迸发了很多灵感,一些关于旅行的散记后来被收录到《收藏沙子的旅人》中,他关心日本的寺庙和庭园,也流连于古老的玛雅文明,无论走到哪里都像孩子一样面对未知世界。

当然,这个时期最重要的还是卡尔维诺不断向前推进的文学创作历程。1970年代,他先后完成了一系列短篇小说和几部引以为骄傲的长篇小说,后者包括《命运交叉的城堡》《看不见的城市》《寒冬夜行人》,都是杰作。其中,《看不见的城市》为卡尔维诺收获了很多读者,尤其是在美国,使他成为更为出众的作家。除了确认之前所有对世界和人的思考之外,这几部小说最大的特征莫过于从新现实走向超现实、从具体走向抽象:如果说之前卡尔维诺思考的是“写什么”,那么避居巴黎期间卡尔维诺思考的则是“写什么”之后的“怎么写”,他以更为精密复杂的方式思考小说结构的多种可能,在一次又一次的文学实验中为作为概念的“小说”不停地拓展边界。

在彼时卡尔维诺的头脑里,是数学、图示、关系、符号的集合,并以此建构已知与未知、可能与不可能、过去与未来、经验与超验的思想和文学谱系,这多重的复杂性使卡尔维诺出离于传统文学史意义上现代主义或后现代主义文学范式,像卡夫卡,又不是卡夫卡;像海明威,又不是海明威;像博尔赫斯,又不是博尔赫斯。这反而塑造了卡尔维诺的独特性,《看不见的城市》或《寒冬夜行人》使读者开始觉得,言说卡尔维诺需要创造一些新词汇。他们恍然发现,卡尔维诺既是隐士,又是高士。

生前事,身后名

1980年,卡尔维诺全家由巴黎搬到罗马,其中原因,他一直讳莫如深,他曾对玛丽亚·科尔蒂聊起此事解释说,“只要我不问自己‘我为什么在这里’这个问题,就一切都好”。恐怕卡尔维诺自己也没有想到,之后五年的罗马生活竟成为他人生的终点。从圣地亚哥-德拉斯维加斯到圣雷莫,从圣雷莫到都灵,从都灵到巴黎,从巴黎到罗马,岁月在无声无息中已经悄然划过一个甲子。

卡尔维诺当时的身份远远超出小说家的外延和内涵,所以在短暂的“暮年”,他依然匆匆忙忙,像是在“了却生前事”。作为小说家继续写小说,如《知情识味》和《帕洛马尔》;作为文学批评家继续写批评文章,比如评论格诺长诗《袖珍本小型宇宙进化论》的文章《小型宇宙进化论的小型导读》,再如为卡夫卡的小说《美国》作序;作为编辑继续编书,比如负责编审《符号、数字与字母》;作为迷影人继续写影评,还担任了第38届威尼斯电影节评审团主席。此外,还创作了《扎伊德》《真实的故事》《二重奏》等歌剧和音乐剧。在人生最后的“短”罗马时期,卡尔维诺踏踏实实度过了他从58岁到62岁的时光,四顾何茫茫,东风摇百草。

1984-1985年间,卡尔维诺最重视的莫过于受哈佛大学邀请远赴美国诺顿论坛演讲,他给玛丽亚·科尔蒂信中所言的“能在美国再见”指的就是这个讲座。为此,他兢兢业业准备讲稿,是为后来的《未来千年文学备忘录》,又名《美国讲稿》,在这部讲义中,卡尔维诺将文学的本色及价值概括为“轻逸”“速度”“精确”“形象鲜明”“内容多样”“开头与结尾”,旁征博引,微言大义,从各个方面讲述自己对文学的理解,又仿佛是他一生创作精神的总结。在文学理论和文学批评史上,《美国讲稿》算不上如福斯特《小说面面观》那样的业内杰作,但作者对文学的主观情动和精密思考使这部讲稿变得与众不同并足以不朽。卡尔维诺对这次美国之行极为重视,然而天不遂人愿,即将启程之际,撒手人寰。

卡尔维诺被安葬在托斯卡纳佩斯卡亚堡附近的海滨墓地,墓碑朴素庄重,周围种满了迷迭香,墓园安静、平和,面朝大海,天辽地宁。在《帕洛马尔》的最后一章,卡尔维诺专门讨论了死亡,并且讨论了“如何在死后部分地生存下来”的问题。其实,就卡尔维诺的高名而言,他并没有认真思考过死亡,尤其是他自己的死亡。然而生活就是如此,生老病死,无非刹那。除了《美国讲稿》之外, 在卡尔维诺身后还留下诸多遗稿,包括他生前就已经完成却来不及出版的书,如《美洲豹阳光下》《圣约翰之路》《一个乐观主义者在美国》;包括妻子和出版社根据某些专门的话题指向重新整理之后出版的书,如《论童话》《为什么读经典》《在你说“喂”之前》《巴黎隐士》《文字世界和非文字世界》。这些脚前脚后的著作不断被整理、出版、阅读,重塑了卡尔维诺作为职业作家的身份,在他离开的若干年里,无论是他的祖国意大利,还是在大西洋彼岸的美国,抑或是更加遥远的中国,都产生了极为重要的影响。

卡尔维诺来到中国

卡尔维诺溘然逝去的1985年,就已经有几部小说被翻译到中国,而最早的汉译甚至可以追溯到1950年代。1955年,短篇小说《把大炮带回家去的兵士》由顾沅据法语译出,刊载在当年《人民文学》第5期上,成为卡尔维诺汉译的发端之作。隔年,这部小说又被严大椿重译,和另一部短篇小说《塞维家的七弟兄》一并由上海新文艺出版社以单行本的形式出版。两部小说都表现了法西斯的暴行和意大利人的反战情绪,可以看作是对卡尔维诺共产党员身份的“中国”确证。

1970年,中国和意大利两国建交,无形中使两国之间文化交流开始频仍。1981年,卡尔维诺本有机会访华,但却遗憾错过,殊为可惜。不过,被誉为是卡尔维诺代表作之一的《分成两半的子爵》当年已经被张密和刘碧星两位译者译出,当时译名为《一个分成两半的子爵》。而1980年代,吴正仪也一直在翻译这部小说和《不存在的骑士》及《树上的男爵》,及至1989年,由吴正仪、蔡国忠合译的《我们的祖先》由中国工人出版社出版。此外,这十年间,卡尔维诺整理的意大利童话及民间故事也被翻译出来,得知《意大利童话》即将在中国出版,卡尔维诺特意为中译本题词,谦称这“对我来说是极大的幸事……故事讲述艺术的提高,依赖于不同文化的交流。您的译本在我们两国传统文化之间架起了一座桥梁”,温暖平和,足见风度。

1990年代,如《看不见的城市》《寒冬夜行人》《帕洛马尔》《新千年文学备忘录》相继被翻译成汉语,使中国读者对卡尔维诺的了解越来越多。同时,阿城在《威尼斯日记》中不止一次言及这位意大利小说家,王小波更对他推崇备至并以之为导师,在那个崇尚阅读的时代里,知名中国作家的影响力又进一步强化了普通读者对卡尔维诺的期待与接受,使更多人了解这位20世纪意大利最伟大的作家。然而也必须指出的是,出于对文学理解的不同境界,卡尔维诺的读者必然会被分为两个圈层,一般读者关注的是他那些具有故事性的小说,比如《树上的男爵》,或《分成两半的子爵》;知识界则更关注如《看不见的城市》《寒冬夜行人》这样具有实验性的小说以从中发掘新的理论增长点。

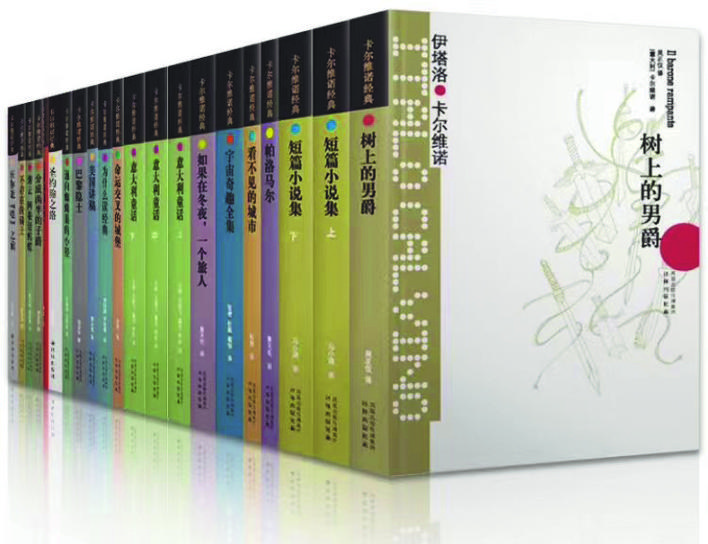

当然,所有了解和理解都建立在中国翻译家对卡尔维诺的译介上。20多年来,卡尔维诺的著作不断被翻译成汉语,其体量蔚为大观。概而言之,其一是直译性。比之于早期翻译都是以法语或俄语转译,21世纪的卡尔维诺翻译几乎都由意大利语直接翻译,大大提高了文学作品语言的准确性。其二是复译性。因为好看,所以卡尔维诺的小说经常被重新翻译、重新再版,如《美国讲稿》《寒冬夜行人》都有不同的译本,《我们的祖先》三部曲更是多次再版,卡尔维诺的小说几乎是同类作家中被翻译最多和再版最多的。其三是丰富性。对卡尔维诺的翻译没有止境,他的访谈录《我生于美洲》2022年在中国问世,《马科瓦尔多》也在他百年诞辰之际被翻译出来,其书信集和多部其他作品正在翻译之中,中国翻译家颇有不把卡尔维诺的作品全部译出誓不罢休的意思,既可爱又可敬。

在《为什么读经典》中,卡尔维诺为“经典”下了很多定义,其中第一个是,“经典是那些你经常听人家说‘我正在重读……’而不是‘我正在读……’的书”,正因如此,才有一代一代的读者初读或重读卡尔维诺,并在此过程中开始热爱或重新热爱文学。这大概是因为,抖落时间的尘埃,卡尔维诺是距离读者最近的人,他是能使读者在小说中看见自己的人,也是能使读者在小说中看见世界的人。假如卡尔维诺生活在今天的时代,遍观大千世界和芸芸众生,也许还是会重复《命运交叉的城堡》中的那句话,“世界应该颠倒过来看,这样一切才清楚”。这足以证明卡尔维诺的过人之处:他既是讲故事的人,又是思想者,既是小说大师,又是预言家。他的不朽已然足够。