1981年4月14日唐弢连续写就《侧面——纪念茅盾先生》《一件小事》《“待”“旦”解》回顾了自己与茅盾1936年以来的交往情景,作为对茅盾逝世的纪念。两位大家有着半个世纪的交往。笔者查询了《茅盾全集·书信集》,发现收录的一千多封书信中竟没有一份写给唐弢的,而查阅《唐弢文集·书信卷》,收录有一封唐弢写给茅盾的信,时间落款为1975年1月2日,大致内容为接到了茅盾推荐的宋某的关于旧诗的解释的回应。书信往往是双向交流的,当时很多书信因为各种原因没有被保存下来,两人的交往似乎在此中断,相应的历史细节也被淹没在了历史尘埃之中。为此,笔者翻阅了茅盾日记,发现在日记中记录了诸多与唐弢的交往往事,希望以此为切入点,再现两位大家交往的故事。

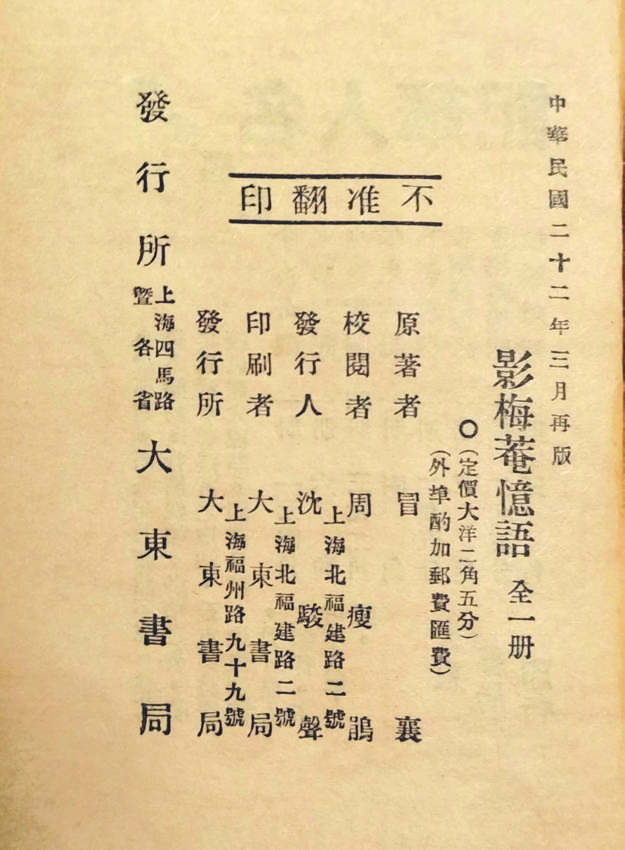

关于《影梅庵忆语》一书的借阅往来

从1963年2月开始,茅盾日记中开始频繁出现有关唐弢的记录。

2月16日:阅报,写信给唐弢请代借有关《红楼梦》考证诸书。这些书大部分从前看过,但今天一些印象也没有了;

2月19日:九时半,唐弢来(托他借有关《红楼梦》的书籍,他把自己所藏亲自送了来)。十时许辞去;

3月4日:今日又从唐弢处借来《影梅庵忆语》及景梅九之《红楼梦真谛》。二书一为文学研究所藏,一为北京图书馆藏。晚阅书至九时,服药二枚如例,然而直至十二时许始有睡意,约半小时后入睡;

3月17日:十一时半,全家到四川饭店午餐,同时并约请罗髫渔夫妇及唐弢夫妇。盖本月六日为小钢十岁(整十岁)生日,而该时我适生病,故于今日补请她也;

5月26日:前借唐弢之书,已经用完,包装后拟于明日亲自送去;

5月28日:八时送书还唐弢,并谈了一小时辞出。

由此可见,在三个月内,两位大家以包括《影梅庵忆语》在内的红楼梦主题书籍借阅为契机写了一封信,见了两次面,还在四川饭店补办小钢10岁生日宴,邀请了罗髫渔夫妇及唐弢夫妇,可见双方关系之情近。

从1954年10月开始,广大的红学研究者运用阶级分析的方法来研究《红楼梦》,取得了较为显著的成绩。1963年,为筹办曹雪芹逝世二百周年的相关活动,作为文化部部长的茅盾先生接受了发言任务,为此从2月开始借阅《红楼梦》有关图书,而他最先想到的借书对象就是大藏书家唐弢。

借到相关图书后,茅盾先生仔细地进行了阅读与研究,在5月13日的日记中写道:“上午作札记。中午小睡一小时。下午处理杂公事,作札记,晚续作札记完(按此项札记系自一八一八年至一九二六年有关《红楼梦》之评注解释、索隐等书之简明提要)。”

茅盾先生阅读了大量《红楼梦》的资料、研究著述及有关史料,抄、写了6万多字的读书笔记,并完成了论文《关于曹雪芹——纪念曹雪芹逝世二百周年》发表在了1963年12月的《文艺报》上。唐弢的藏书成为了这一段红学研究历史的重要见证。

关于朱南铣文章《林四娘是抗清战死的么?》的书信交流

1963年6月之后,茅盾日记中记录了关于红学家朱南铣一篇文章的事情。茅盾在6月5日完成了关于曹雪芹报告草稿的修改及补加附注两条,他致信张僖,请其即付打印,并提到只有四位专家提了意见,四位专家是俞平伯、吴世昌、周汝昌、朱南铣,请张僖帮忙催一催未提意见者尽快提出来。现将7月19日到8月17日之间的日记摘录如下。

7月19日:上午阅报、《参资》,处理杂公事,中午小睡一小时,下午处理杂公事,阅朱南铣送来《林四娘是抗清战死的么?》一文,此为驳聂石樵者;聂于六二年六月十七日《光明》副刊《文学遗产》《林四娘的艺术处理》一文中曾谓林四娘抗清而死,曹雪芹于《红楼梦》中写老学士闲徵姽婳词半回中肯定林,足征曹有民族思想云云。朱稿于同年八月写成,投给“文遗”编辑部,但“文遗”编辑旋以文长(其实不过五、六千字)为辞,谓拟刊于《文学遗产增刊》云云。半年后(六三年二月十九日)“文遗”编辑部又书面通知已将此文编进将要付排之《增刊》第十四辑,并请朱核对其文中之引文,朱当即如命办理。但今年五月又接信谓改编入第十五辑,并已付排,三个月内可出书。但七月中又接信则谓《增刊》决停,原稿退还云云。此事前后经过一年,在此期间,《文学遗产》出过四十多期,文长在五、六千字者甚多,何以朱稿推三挨四,终于退还?朱因此甚为不满,将稿寄我,要求公平对待百家争鸣云云。查“文遗”登刊聂文,确是冒失,而后又护短,不肯在“文遗”上刊出驳聂之朱稿,终于退稿,无怪朱愤愤不平也。拟将此稿转交唐弢,看《文学评论》上能发表否?晚阅书至九时,服药二枚如例,于十时半入睡。

8月1日:复唐弢信(唐信盖为朱南铣稿子而复我上月十九日之信也)。唐信谓《文学评论》非文史性质之刊物,不能刊用朱稿,拟介绍于其它刊物,然亦不能必其刊登,拟请我先询朱意,并请其谅解云云。又给朱南铣信,并附唐信供其参考。

8月3日:复朱南铣昨日来信,又给唐弢一信,仍然为朱稿刊登问题。

8月17日:八时半唐弢来谈半小时。

由此可见,茅盾收到了朱南铣的文章《林四娘是抗清战死的么?》与书信,在信中朱南铣向茅盾先生说明了文章在发表过程中遇到的一些问题,向作为文化部长的茅盾表达了不满,“朱因此甚为不满,将稿寄我,要求公平对待百家争鸣云云”。

为此,茅盾第一时间想到了在《文学评论》担任编辑的唐弢,并致信唐弢附上了朱南铣的文章,很快唐弢回信表达了“《文学评论》非文史性质之刊物,不能刊用朱稿”的意见,为此茅盾就此文章的问题分别致信朱南铣与唐弢,后来“唐弢来谈半小时”,想必也是为了此事。

关于《中国现代文学史》教材的收藏

1964年底,茅盾卸任文化部长,转任全国政协副主席,由于年岁渐长与眼疾的加重,文章几乎搁笔,日记也越来越少,唯有1967年的两处提及了唐弢:

7月12日:他们仍在搜集关于左联的材料,我将过去(解放后,据说是文学研究所唐弢所搜集整理)收到的一份油印材料给了他们。

8月18日:十时许,有文化部联络站之杨家声、刘庆福两同志来访,找唐弢所编《中国现代文学史》教材讨论稿,及周扬内部讲话打印稿。关于唐稿,我记得两个月前清理积存文件时看过,但误记为小开本铅印者,故当时只从此方面找,却找不到。

从记录中可以看到,茅盾两次提及唐弢编纂的作品,一本是关于左联的材料,另一本是唐弢所编《中国现代文学史》教材讨论稿,可见后者一直为茅盾所收藏。

本文从茅盾与唐弢交往情景的发掘,试图发现一种作为现象的友情轨迹,它折射着作家的文化心态,也反映了现代中国文化、文学与学术的诸多症候。

(作者系中国现代文学馆馆员)