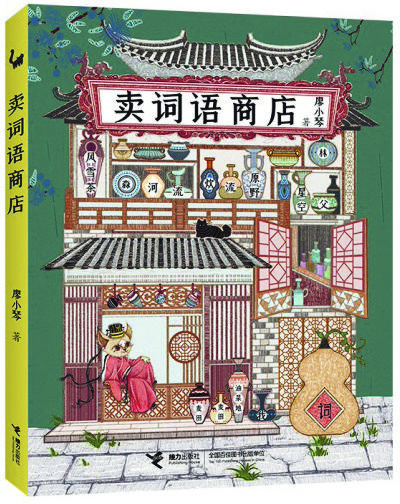

廖小琴的《卖词语商店》是一部充满探索意味的童话集,该书以狐狸店主和黑猫店员的视角,通过对词语的多维度的加工处理(机械形态、医学形态、烹饪形态等),精准地捕捉到个体在时代洪流之中的焦虑、迷惘等心理特征,并绘制出不同身份、不同阶层的个体在消费时代的生存图景。

词语是全书关注的重点所在,它构成了作者的某种叙事策略。在对词语的处理上,作者主要采取了以下几种形态的加工模式:先来看充满物理色彩的机械术语——“维护”“抛光”“翻新”“净化”等,这种修辞主要处理的对象是“父亲”“半勺风”“冬瓜鱼”“麦吉南”“黑白云”等词语,“维护”处理的对象是身体里已有的词语,“抛光”旨在重现词语的光泽,“翻新”意在以新的搭配创造新的表达效果,“净化”重在优化词语的内核。其次是充满医学色彩的处理方式——“消毒”,它处理的对象是“应该”等词语,这种处理方式重在“祛除”词语沾染的不良意义,恢复词语本身的面貌。接下来是具有烹饪色彩的处理方式——“烘焙”,以类似处理食物的方式对词语进行加工。不论是充满物理色彩的机械式术语,还是溢满消毒液气味的医疗式表达,抑或是散发出清香的饮食化描述,对词语的加工与重组,重在恢复词语最初的意义,旨在复原词语原有的品质。

回到《卖词语商店》这部作品,其自身携带的商业气息从书名便可以窥见。商店是商品交易发生的场所,词语经过加工处理后,最终目的是售出,消费色彩是全书的底色与基调。也就是说,从商店出售的每一个词,都构成了一次消费的行为,每一个被卖出的词语,都意味着一场交易,意味着一次消费者与词语之间发生关联的商业行为。从这个意义上来看,词语在全书中是以一种流动的、不确定的形态存在的,它的稳固性被消解了,词语附着的意义和内涵随着时间的流逝和处理方式的变化而发生了改变,词语不再指向单一的意义,它成为一种情绪价值、一种对现实世界回应的符号。

《卖词语商店》通过出售词语的行为,呈现出当下个体的情绪状态与社会的精神征候。在《遗忘的词》中,忧伤的女孩对编号“Y312”的“运动”一词的寻找,表明当下年轻群体对身体状况的漠视,“旅行”“读书”“电影”三个词也是女孩购买的对象,体现出以女孩为代表的年轻群体对时尚的、独立的生活方式的自由选择。在《生锈的词》中,诗人的需要在于抛光“父亲”这个词语,“父亲”一词隐含了代际间的冲突,随着词语恢复了生机与活力,诗人与父亲之间的矛盾可能会得到化解。在《苦恼的商人》中,“夜宵”一词袒露出商人对饮食的放纵,而狐狸店主卖给了商人“森林”“原野”“星空”“河流”等词,这些词语寄寓了商人梦寐以求的生活——从忙碌拥挤的城市抽身出来,回到自然的怀抱中,回到与自然的对话中。在《一个大坏蛋》中,浑身带着一股强盗气息的男人身上已经丧失了“责任”一词,狐狸店主推荐他买下“真话”与“坦诚”二词,试图唤醒男人的担当与使命感。还有在《一粒米》中,“作文”一词重现了学生对学业的苦恼心境,《被污染的词语》中女士对“上班”一词的厌倦与恶心,不一而足。学生、职场女性、诗人、商人……不同的年纪、不同的身份、不同的阶层,构成了社会的群像。每一个词语都是个体的生存境遇的反映,词语背后潜在的情绪价值、情感内涵,共同构成了当今时代的精神征候——焦虑、迷惘、荒诞、分裂等。这些颇具现代色彩的概念深刻地改变了个体的日常生活,我们迷失在世俗生活的漩涡里,渐渐丢失了对词语怀有的素朴的敏感和敬意。

需要指出的是,在《生锈的词》中,“父亲”一词是以生锈的面目出现的,“这个词语不但锈迹斑斑,还破损了一些,像是和谁打过架一样,带着仍未愈合的伤痕”,它的出现是“小河、蜻蜓、油菜地、麦田、炊烟、姐姐、母亲……”具有感动特征的词语诱导的结果。显然,“母亲”“姐姐”是与“父亲”具有不同属性的,它们承担了不同的叙事功能。饶有意味的是,在《生病的思想家》中,思想家最终留下的是“母亲”“妻子”“儿子”三个词语,“母亲”一词如向日葵般灿烂,“妻子”一词如玫瑰花般绽放,与前文的“母亲”“姐姐”相呼应,它们是令人感动的、惹人喜欢的、具有正面意义的词语。从这两组词语的对比中不难发现,性别意识构成了一种潜在的叙事动力,不同的性别和身份塑造着该词语的属性和特征。

在我看来,《卖词语商店》有意规避了一种由故事和情节主导的童话创作范式,作者对词语的重视,源于每一个鲜活的词语都是时代的细微表情和精神密码,回到语言本身,由语言的内在逻辑到个体的情绪价值,再到时代的精神征候,这是一条充满了新意的探索之路。《卖词语的商店》的时代性特征尤为明显,随着消费时代的到来,每一个现代人都不可避免地被卷入消费主义的浪潮之中。词语建构了我们的日常生活,词语消解了我们那些稳固的情绪,词语也塑造了这个时代的精神特征。

(作者系湖北省作协签约评论家、长江文艺出版社编辑)