每一次打开卡瓦菲斯的诗集,我的阅读视力总是被一片微黄的光晕所笼罩。或许是因为河北教育出版社版的《卡瓦菲斯诗集》橘黄色的封面,和因为随时间的贮存而逐渐有些泛黄的内页形成了这一小片浅黄色的视野,也可能是世纪文景版的新版封面上,那一枚从航程不远处的黑暗山峦中喷薄而出的蛋黄状太阳的光芒,撑开了日与夜、黑暗与光明的界线,而使前往伊萨卡岛的波澜的海程,闪耀着金色、跃动的橘子海的颜色。但更多的,这种被氤氲着的微黄光芒拂照的阅读感觉,来自于卡瓦菲斯诗歌创设的情境。一方面是那些复现往日情事的诗总是带着失悔、怅然的语调,一方面在卡瓦菲斯本人最具野心也最具有创造力的部分,也便是那些用自己的想象力重构和复现古希腊至拜占庭时期特定历史情境,甚至虚构历史场景和故事的创作,使人仿佛一下子回到了古希腊文明仍旧留存其影响的那一整段琥珀色的时期。卡瓦菲斯在这一部分带有历史癖好的作品里,又格外着意于去描绘和复现繁盛文明因起伏错动的流言、阴谋和情事而逐渐衰亡的过程,这就使我在阅读他的诗的时候,那片泛黄的视野、那一小片微黄的光晕始终伴我左右。

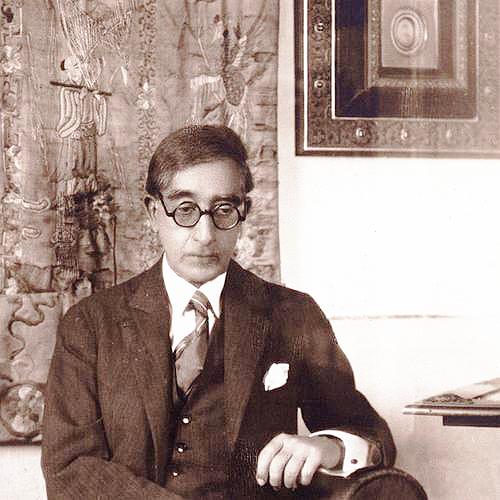

在阅读卡瓦菲斯时,我自己也常常幻想,他会不会像个亲切的陌生人那样,突然从希腊化和拜占庭已经衰落的、微黄的历史光晕深处走来,或是从19、20世纪之交英国殖民统治下的埃及亚历山大港的什么隐秘的小巷子里,刚刚满足了“见不得人的快乐”,掸掸身上的灰尘,捋捋有些蜷曲的希腊式短发,松垮地在肩上耷拉着西装外套,朝一个小咖啡馆里慢慢散步地走来。同样,我也会想起与卡瓦菲斯的生活方式类似,一生中除了很短的时光在自己的故乡之外游历、漂泊,而大部分时间都待在自己所在城市的几个街区,几乎是在隐居中度日、在室内写作的几位作家,如卡夫卡和佩索阿。他们构成了一种作家的类型,虽然一生对真实世界的游历是那么少,但却在自己想象力的世界中各开辟出一片自己的“第八大洲”,大量、丰盈地写作,且每一位都贡献了独属自己的、具有清晰辨识度的文学类型,流溢着创造的华彩,不可被摹仿和替代。他们之间还有一处共同点,是他们都是小职员。熟读《变形记》的读者会感知到每天坐通勤火车上下班的保险推销员的一生是如此机械板滞以至于变形、异化;佩索阿则是一家小公司的会计,每天循规蹈矩默默工作;卡瓦菲斯在他一生中的大部分时间里,都在亚历山大的水利局任普通职员,直至退休也没有得到太多的晋升。我经常任性地浮想,既然这三位作家生活在差不多同一个欧洲的世代,为何一生中就没有见过一次面呢?也许他们都太宅了,见面的时候可能也相互社恐,但我相信只要其中一位就某个文学的话题开启了话匣子,三位一定都会滔滔不绝。当然,这只是一个断想。

卡瓦菲斯诗歌的两种类型

我阅读卡瓦菲斯,是从大学的时候开始,之后一发不可收拾。卡瓦菲斯的诗集也成为我的案头书之一,时不时要捡起来翻览一阵。大学时我正处在漫无目的自我探索写作方法的时期,直到读到了卡瓦菲斯的诗,我的心头才开始真正笃定下来,始觉得卡瓦菲斯两种类型的诗——追忆现世情欲的诗,以及历史想象的诗,恰恰也是我想要在自己身上加以实践的,然后在吸纳养分的基础上逐渐转化和形成自己的声音。对卡瓦菲斯这两个面向的诗歌的了解,自然是从黄灿然先生在河北教育出版社版的《卡瓦菲斯诗集》里原创性的分辑处理而获得的教益,对我未来的写作影响很大。初读卡瓦菲斯的诗集,的确如奥登在《C.P.卡瓦菲斯》里所言,扑面而来的是他独特的语调。奥登在文章中坦陈自己不懂现代希腊语,但仍能在不同的英译和法语译本中准确识别出卡瓦菲斯的声音,便得益于卡瓦菲斯诗歌语调的可译性,这种作为风格的语调是弥漫性的。对奥登而言,阅读一首译诗应该调整自己的读法,不是原教旨般地去对照原词原句在翻译前后语义上的精准匹配度,而是“不管读者喜欢与否,他所能获得的只能是该诗的感受力”。一首译诗的语调能够大概率地呈现写作这首诗的诗人的感受力,这对阅读卡瓦菲斯是一个很好的指南。我也不懂现代希腊语,但黄灿然先生的中文译本也很好地呈现了卡瓦菲斯的语调,那是一种略显慵懒的,简洁、干净、收束利落但又持存着回响,极少用隐喻和譬喻而多用叙述和直陈,在素材上也许世俗但在声音上又非常高贵的一种语调,一种克制和慵懒并存、漫漶和机警很融洽地混合在一起,往往在字行间和诗的结尾处又容留有深深的感叹的余味的语调。

我们不能否认他的诗是很直白的,诗人寥寥数语便完成了对一个从时间的此刻向前追溯的情境的勾勒,基本上使用的是直陈的方法,而没有任何隐喻和譬喻,修辞上很单纯。但我想我们无一例外会被诗人构建出来的情境所吸引,而之所以被吸引,便缘于弥漫全诗的那种混杂着失悔、羞耻,又略显不甘的语调。这种语调的效果,又与这些诗所普遍使用的回溯性视角有关。因为过去的时光已经逝去,那些过去也不曾完满享受过的好时光便在回溯性视角的加持中更加添上了一层怅然、零落的情绪,而卡瓦菲斯又非常懂得这些情绪应该在什么时候找到一个可以撑托起它们而不至于向无尽处滑落的语言的罩子,于是有了这些诗余味悠长的结尾。更为重要的是,卡瓦菲斯写出了欲望未完成的形态,而欲望恰恰是因为它没有被完全满足、未完成,才如此令人着迷,它呈现为一种持久的羞耻。很少有诗人能够把欲望的羞耻写得如此动人又分寸适当,卡瓦菲斯无疑是这方面的高手。

在我看来,读一首译诗,除却如奥登所言可以感受到它的语调外,写作的视角也是可以在翻译过程中充分呈现的,视角也可以传递一首译诗独特的感受力。卡瓦菲斯的诗除却那构成其整体抒情质地的追忆性语调外,灵活调用不同的叙述视角以形成历史叙事的错动效果,也是诗人非常擅长的技巧之一。正是在这些不同的叙事视角引领下所展开的虚构的历史故事,从很小的叙事的截面侧面呈现出历史人物命运的变化,以及更深广地照应着文明史兴衰流变的过程中那个泛希腊的文明的影子逐渐消亡的历程。在《狄俄尼索斯的侍从》《脚步声》《就是那个人》《亚历山大的国王们》《尼禄的死期》等诗作中,诗中的情节是从叙述人回看当时的历史情境这一全知视角呈现出来的,这些诗往往采用的是第三人称叙事,当然这个第三人称叙事也常常附着在诗中的人物身上。在《蒂亚纳的雕塑师》《爱希腊者》等诗作中,诗人采用的是历史中人的限定性视角,这一部分诗作常常以第一人称“我”为叙事声音,并且也经常构设一个历史人物间的对话性情境。在《语法学家利西亚斯之墓》《恺撒里翁》《大流士》等诗作中,诗人又把叙事声音安排在历史事件发生之后一段时间的古代人身上,这些讲述故事的人物多为图书馆里的年轻学者、学生和诗人,他们或在查阅历史文献时遭逢了过往的历史事件,或正在准备撰写有关特一历史事件的书稿或诗篇,从而娓娓道来发生在过去的故事。视角的转换,与诗人独特的语调一起,成为卡瓦菲斯抒发历史感兴的自我技术。卡瓦菲斯历史题材的诗作多数是虚构的历史片段,但也通常是在一个真实的历史事件或历史环境中去合理地虚构一定量的人物,在真实的历史物件中去搭设一个想象出来的历史场景,因而使读者觉得非常恰切、真实。在这些诗里,人物乃至人物的心境、对话可能是想象的,但他们所置身的环境和遭逢的历史危机又是真实的,而这些带有威胁的历史的空气又被诗人巧妙地借用来营造一个很小的生活的场景。这些场景可能只是几个人物之间随兴的对话,可能是在完成一件日常的工作,而诗中的叙事声音往往又被设计成泛希腊时期种种不同身份、职业的大小人物的声口,他们来自希腊、罗马、基督教早期和拜占庭的不同城市和城邦国家,或对变动中的历史情势做出判断、采取行动,或对当政者不寻常的遭遇议论纷纷,或是交换着阴谋、消息、情报,或仅仅在谈论一件王室或贵族的风流韵事。这是卡瓦菲斯非常独特的历史眼光,也是精熟希腊古典学和希腊历史的卡瓦菲斯为他的泛希腊认同所做的诗歌上的社会史研究,更是一曲曲隐秘的希腊文明史的挽歌。

关于历史想象:在回溯中重构

在谈到卡瓦菲斯的历史眼光的时候,也存在一条从当下的感觉结构往历史中回溯的线索,从而使得诗人对过往历史的重构和想象,带着写作当时的心影,这也是卡瓦菲斯历史题材的诗作中一个特别的方法论,最给我以启发。在写作于1923年的短诗《西顿的戏剧(公元400年)》中,诗人虚构了一位在希腊化时代的黎巴嫩港口城市西顿从事戏剧的年轻人,他用地道的希腊语写作一些“极其大胆的诗”,它们只能在“私底下”流传,因为它们描述的是“通向受谴责的、无结果的爱情的那种”。

我们很快就会联想到卡瓦菲斯那些非历史题材的、追忆现世情欲的诗。那些如叶芝所言隐忍“在内心的破烂店里”、不能公开的情欲,被卡瓦菲斯巧妙地借用在他书写历史题材的诗歌里,构成历史人物的一种心境,成为历史人物在他那个时代便需要面对的一个问题。这些似乎是从当下的体验往前追溯和想象出来的情感模式和行为的类型,放在这首诗里却仍然非常自然、妥帖,没有溢出历史本身的逻辑。卡瓦菲斯是怎么做到的?在这首诗里,我们能够经由一些语词的提示,大致勾勒出故事发生的背景,这一背景是由诗中“希腊语”和“清教徒”的对照而来的。公元400年的黎巴嫩已经成为早期基督教传教繁盛的地区,同时它也是一个希腊化的国家,整个黎巴嫩在耽溺享乐的希腊化传统与提倡禁欲的“清教徒”式道德自律这两种文化取向完全不同的社会风尚中摆荡。在这首诗里,戏剧、诗、希腊语、诸神乃至漂亮青年的身体与面孔都与希腊化的享乐传统有关,而新的市民精神可能又由严苛遵守道德自律的清教徒所重新缔造。这首诗里的西顿年轻人就生活在这样一个社会风尚变革的时期。卡瓦菲斯看似漫不经心地把一些可以提示秘密的语词零星排布在他的叙事语里,而短短的几行便能准确勾勒一个变动的历史时期里人心浮动的景象。卡瓦菲斯在这一技巧上可谓炉火纯青,而他特别的地方又在于常常是把历史中人心浮动的变化聚焦在一个很小的人物身上,聚焦在一个很小的叙事的切面。在这首诗里,“清教徒”的出现以及他们的出现所带来的对西顿青年生活方式的隐形的压力似乎预示了泛希腊精神的行将衰落,而这种历史的变动又具体演绎为西顿青年书写的那些秘密情事终于会受到谴责(而不是像往常一样被赞美),这也是卡瓦菲斯在写作此诗的1923年回溯年轻时那些因道德上过于谨慎而错过的际遇时出现的悔恨,在他历史题材的写作中的一次变形和投射。卡瓦菲斯以很不惹人注目、轻描淡写的方式将当下的情绪渗透进历史书写之中,其形成的历史感兴的效果,就别有韵致,特别使人叹息。

当下的中国诗坛有一个观察上世纪90年代中后期以来先锋诗歌创造力形态变化的视角,叫“个人化历史想象力”的生成。提出这个别致的观察视角的,是批评家陈超先生。在解释这一阐释范式时,陈超先生多从90年代中后期以来先锋诗对历史和现实加以“异质混成”的写作方法来谈先锋诗感受力递变的现象,所举之例多为微型的抗辩之诗,或以反诘、反讽的形态营造诗歌内部的戏剧性结构的诗作。而卡瓦菲斯通由他特别的构造历史场景、想象历史人物的方法所形成的历史想象力和历史感受力,难道不也可以纳入到“个人化历史想象力”的典例之中?当然,陈超先生提出“个人化历史想象力”这一范式,有其特定的论争背景和对话对象,但从一个概念自身的概括性及其容纳度而言,卡瓦菲斯的写作恰恰为90年代以来中国诗坛确立的种种叙事和历史想象的法则带来了新的视野,他应该被读入我们的当代新诗史中。

听人谈起爱情

听人谈起强烈的爱情,受到触动,

像个审美家。不过,在满心喜悦之际,

别忘了你的想象力发挥了多大的作用。

这是第一,其次是你一生中经历过

和享受过的其他(较次要的)

爱情:那更真实和可感触的。

诸如此类的爱情你并不缺少。

召唤幽影

一支蜡烛已经足够。它的柔光

会更为合适,更为雅致,

当幽影降临,爱情的幽影。

一支蜡烛已经足够。今夜房间里

光不能过多。在沉思冥想中,

全部是接纳,并且,伴着这柔光——

在这沉思冥想中我将组织视力

召唤幽影,爱情的幽影。

一个老人

在咖啡店喧闹的角落,一个老人

独自坐着,头低垂在桌上,

一张报纸摊在面前。

他在老年那可悲的陈腐中想到

当年拥有力量、口才和外表时

他享受的东西是何等少。

他知道自己老得很了:他能看到、感到。

然而却好像他昨天还是年轻人似的。

相隔是这么短、这么短。

他想到谨慎怎样愚弄他;

他怎样总是相信——真是疯了——

那个骗子,他说什么:“明天你还有很多时间。”

他想到被约束的冲动,被他

牺牲了的快乐。他失去的每一个机会

现在都取笑起他那毫无意义的小心。

但是太多的思考和回忆

使这个老人晕眩。他睡着了,

他的头伏在桌上。