只有学好汉语文才能把少数民族的美好展现在世人面前

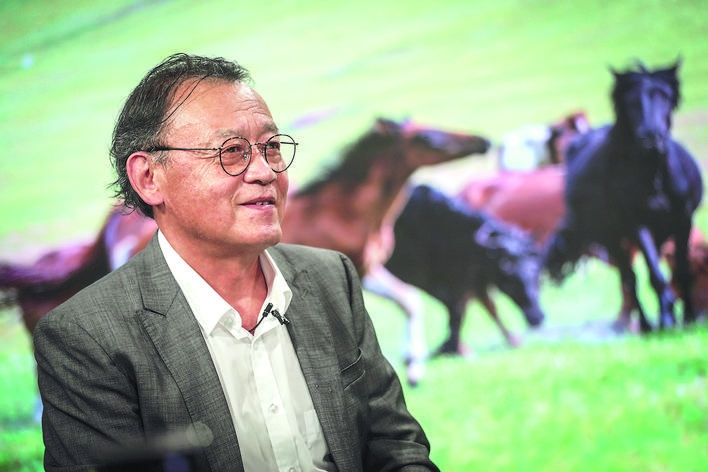

汪 政:还记得我们在青岛有过一次对话,那次是我们第一次见面,对话主要是围绕草原系列美文进行的,话题也是由新作生发的。其实当时我是想把话题铺得更开一点,往前再推得远一点。我做批评,可能还是比较传统一些。所谓知人论世,读其书便想见其人。对于作家来说,每部书都是新的,都是一次新的创造,也可以说是作家生命的延续,是以往文学的积累与生发,不能割断与过去的联系。

以前读了你那么多作品,但却很少下笔评价,原因之一就是对你的整体创作,以及对你作为一位“文学人”的了解还不够多。我想与我有相似想法的读者应该不少,了解一位作家的成长过程、了解他的文学人生、了解他的文学观,对读者的阅读太重要了。

鲍尔吉·原野:1980年12月,我父亲让我参加《草原》杂志在赤峰市热水镇举办的文学笔会,结识诗人安谧。承他扶持,1981年我在《草原》杂志发表短篇小说《向心力》、组诗《假如雨滴停留在空中》,开启创作之路。我和安谧老师通信多年,他的价值观和美学观对我影响深刻。简单来说,是在思想上崇尚民主的力量,艺术上崇尚现代主义。此后六七年期间,创作许多短篇小说,部分作品刊登在《上海文学》《文学》《青年文学》《现代作家》《青春》《长春》杂志上。其中,短篇小说《白色不算色彩》获《文学》杂志1982年年度奖。

1987年8月,我由赤峰人民广播电台调入辽宁省公安厅《水晶石》杂志做编辑。生活环境和工作环境改变后,一度茫然。1989年开始散文创作。1991年2月出版格言集《脱口而出》(上海人民出版社随感录丛书)。这套丛书在国内知识界影响很大,一共有8位作者——周国平、何怀宏、陈佳琪、朱正琳等人。1993年10月,我的一组散文收入楼肇明、老愚主编的《新生代散文——九千只火鸟》(北京师范大学出版社),书中收入王芫、胡晓梦、苇岸、尹慧、冯秋子、元元、钟鸣、张锐峰等18位青年作家的散文。主编们认为,这些作品开启了新散文的先声,“一批新锐作家开始大胆探索。原有的散文概念,在这些作家面前‘哑然’失效。我们将面临一个全新的散文世界”。

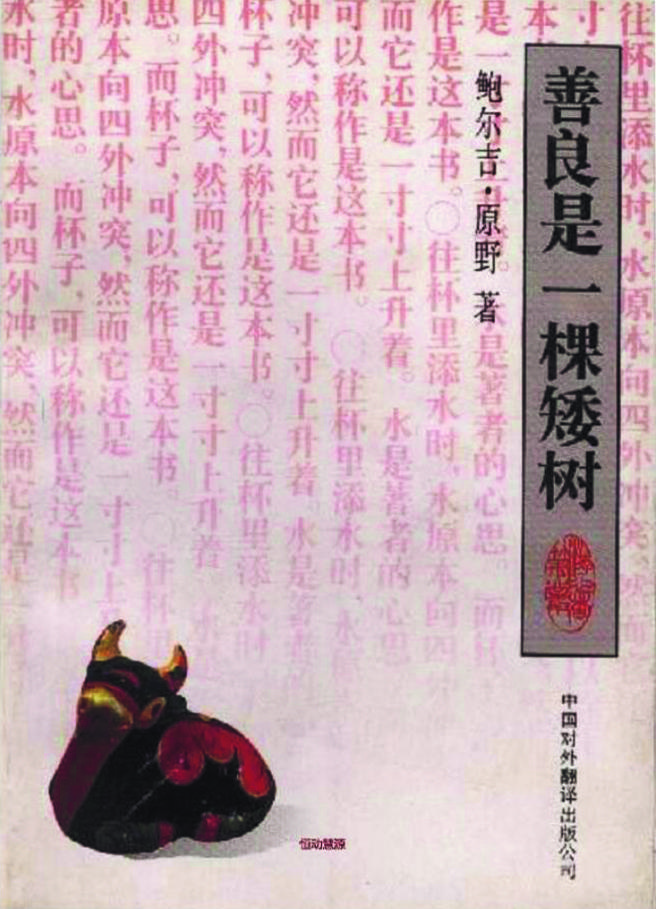

1995年4月,我的第一部散文集《善良是一棵矮树》收入楼肇明主编的“游心者笔丛”,由中国对外翻译出版公司出版。楼肇明老师对我的散文创作影响很大。他告诉我“要不断地打破思想藩篱,追求作品的刚劲、质朴和沉静”。1998年1月,经邹静之推荐,散文集《思想起》收入韩作荣主编的“九州方阵丛书”。1998年11月,上海文艺出版社出版《一脸阳光:鲍尔吉·原野自选集》。2000年1月,贺雄飞主编的“草原部落文丛”收录我的散文集《掌心化雪》。2001年3月,臧永清为我出版一套文集,分别是《原野散文:羽毛落水的声音》《原野随笔:每天变傻一点点》《原野童话:草家族的绿袖子》《原野短语:风吹哪页读哪页》。

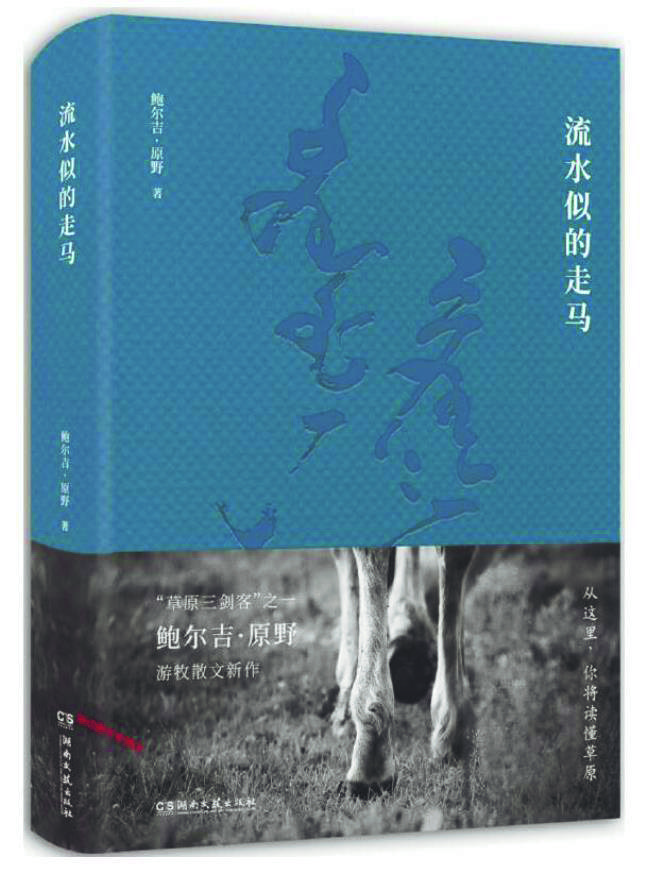

2004年2月,经席慕蓉推荐,台湾九歌文库出版我的散文集《寻找原野》。作家张晓风在推荐语中说:“我读其文,如入其乡,如登其堂,和每一个居民把臂交谈,看见他们的泪痕,辨听他们的低喟,并且感知草原一路吹来的万里长风。鲍尔吉·原野写活了他所身属的原野,我向他致敬。”2006年11月,台湾商务印书馆出版《现代文学典藏系列:鲍尔吉·原野散文选》。2006年7月,出版生态文学散文集《草木精神》。此后十几年,一直延续生态文学写作。2012年1月,出版《新百花散文书系当代卷:鲍尔吉·原野散文选集》;4月,以电视节目主持人身份赴俄联邦南西伯利亚采风;6月,应德方邀请,赴斯图加特独逸学院担任驻院艺术家。2015年10月,浙江文艺出版社出版《名家散文典藏:鲍尔吉·原野散文——白银的水罐》。2017年12月,湖南文艺出版社出版散文集《流水似的走马》。迄今出版散文随笔集110多部,并出版长篇小说《花火绣》、短篇小说集《哈撒尔银碗》、长篇报告文学《最深的水是泪水》等。

2019年7月起从事少儿小说创作。2020年6月,在中国少年儿童出版社出版绘本《马头琴的故事》。2020年12月起,在浙江少儿出版社陆续出版长篇小说《乌兰牧骑的孩子》三部曲。2021年至今,出版桥梁书“鲍尔吉·原野写给孩子的自然之书”五部。2022年11月,出版幻想小说《翡翠地》。2023年5月,出版长篇童话《动物园地震》《母鸡麦拉苏》、长篇小说《乌苏里密林奇遇》。

汪 政:从这个简单的创作回顾中可以引发出许多有趣的值得探讨的话题。比如蒙古族出身和早期的草原记忆。在我看来,你的写作是一种跨文化的写作。你是用汉语写作的,而你的创作题材与主题大都与草原和蒙古族生活有关。这种语言与表现内容之间是什么关系?前些时间,我们曾经讨论过蒙古族文学的问题,不知道你是如何定义蒙古族文学的?如果深入地讨论下去,会发现许多纠缠不清却有意义的话题。这不是在做概念游戏,它关系到一个民族文学的根本性所在,牵涉到文学、文化与文明的多样性问题。

中国自古是多民族共存的国家,中国文学也是多民族文学共存的文学共同体。各民族文学各自存在,同时又相互交融,这样的文学生态非常重要。我想知道你从蒙古族文学传统中受到了什么滋养。在我看来,那些地域性的、民间性的影响,对少数民族作家来说具有启蒙的本源性的意义。

鲍尔吉·原野:回答这些问题,属实有些困难,但我也不是没有思考过。《漫长漫长的童年》的作者卡里姆是高加索的巴什基尔人、《白轮船》的作者艾特玛托夫是吉尔吉斯人,但他们用俄语写作并获得世界声誉。这意味着他们已经深入俄语文学传统并获得卓越的表达能力,而他们所写的题材都是中亚生活。那么,俄语创作与这些作家的中亚背景是怎样融合的?这是我曾经思考过的问题。

反观我自己,并没在牧区长大,而是生活在有很多蒙古族居民的小城赤峰。新中国建立后,革命队伍中的蒙古族居民进入赤峰城,成为城里新政权的管理者和新居民。他们在城市结婚生子,养育了一大批像我这样的人。考察这些人的精神轨迹,需要将坐标锚定在城市和时代,后者可能更重要。在我的童年,周围弥漫着带有苏联模式的社会主义新风尚,人们向往工业化的到来,到深山探宝,建立强大的海军是最响亮的时代口号。描述这些愿景的语言是汉语文。

对新中国的蒙古族儿童来说,他们更愿意投入时代的怀抱,相比于自己的民族背景,火车、军舰和宇宙飞船对他们更有吸引力。我之所以钟情民族文化,跟父亲那顺德力格尔的言传身教有关。父亲早年是内蒙古骑兵,参加过辽沈战役,钟情于文学创作。他先后在内蒙古军区政治部、昭乌达军分区、昭乌达报社和内蒙古科技出版社从事文化工作,是国内第一个民办公助的昭乌达译书社的创始人,以一人之力收集、整理、翻译(多人合作)和主编《蒙古族历代文学作品选》凡12卷,用汉文公开出版。

他对我的教诲可以归结为四点:蒙古语是第一优美语言,文学创作是第一高明之事,故乡是第一美好之地,忠诚老实是第一美德。他认为,汉语文博大精深,传播能力强大,只有学好汉语文才能把少数民族的美好一面展现在世人面前。我协助父亲搜集和翻译过大量蒙古族民间故事、民间传说、赞颂词,格言谚语、民歌和情歌,在蒙古族口头文学中受益良多。曾祖母努恩吉雅带我和姐姐长大,她用蒙古语讲述蒙古族史诗故事,令我们着迷。这一切给我留下太深的印记,尔后年长,才知祖先留下的文化传统和我血脉相连,感到学习世界文学开拓眼界,学习中国古典文学可窥汉字的奥秘,而草原是文学生产的沃土。

立足原乡,描绘中华民族文化织锦的缤纷花朵

汪 政:你是幸运的,可以说你从小就生活在一个蒙古族文学之家。

鲍尔吉·原野:我一直都过着蒙古族的生活,吃炒米、奶豆腐、玉米面糊和肉粥,几乎没吃过炒菜和汤。有人说,吃的食物可以造就身体、心灵,当然最重要的还是语言,我们在家说蒙古语,听蒙古语新闻广播和四胡说书。所有来我家的亲戚朋友和我爸的战友都说蒙古语,当眼睛、手、窗户、桌子、酒、东方西方(蒙古语称之为左面右面)这些词汇用蒙古语进行表述时,你就生活在蒙古里,心里的田野长着蒙古的草和树,我父亲常常说我走路的姿势像一个去羊圈抓羊的蒙古族牧民。四五岁时,大人第一次带我去母亲的故乡巴林右旗查干木伦草原和父亲的故乡科左后旗胡四台沙地,初见草原极为茫然,如此辽阔却没有人。二三十岁去草原,除了觉得地广人稀,也没其他感触。到了50多岁,我频繁进入草原深处,游历过内蒙古东部赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市和锡林郭勒盟的牧区,游历过西部巴彦淖尔市、集宁市和阿拉善盟的草原。我“与牧民把臂交谈”,倾听他们心中的喜怒哀乐,吸收养分,内心变得宽广坚强。此时积蓄在心中的蒙古印记像岩浆一样迸发出来。他们原本静静停留在我心底,等待这一天到来。我渐然清晰,在心中回旋多年的东西方文化与蒙汉文化的交织纠结,逐渐归结为一点:立足原乡,描绘中华民族文化织锦的缤纷花朵。

汪 政:生活,尤其是真实的生活非常重要。某种程度上说,能否表现草原、能否写出蒙古族生活,与写作者的民族身份相比较,可能真实的生活更为重要,而你是两者兼而有之。在通常的文学认知与写作类型划分中,在当下的中国文学版图中,你的文学作品应该属于少数民族写作。我不知道你怎么看待这种定位?

鲍尔吉·原野:我觉得所谓的少数民族作家有两种,其一把少数民族生活当作题材,其二是用写作传达民族的心声。由于获鲁迅文学奖,我得到赤峰市委宣传部奖励的一匹蒙古马,我到牧区采风,牧民们专门举办赛马比赛。这是故乡和民族赋予的至高奖赏,唯有继续书写大美草原,才配得上这份深沉的爱。

至于怎样看待少数民族文学写作,怎样看待汉语写作,我是这么看的。大家知道,少数民族作家如阿来、张承志、席慕蓉以与民族文化基因结合精湛的汉语文技艺,写出脍炙人口的杰作,这是文学的成功,也是多元化的民族文化融合的成功。有的少数民族作家埋头学习汉族作家的表现手法,却忽略了自身民族基因的生长力量。殊不知,汉族作家正在埋头梳理家乡的文化源流。如何看待汉语写作是一个巨大的、深奥的课题,我认真学习过汉语言文学,至今没有停止,用生动、简洁、准确、优美的现代汉语白话文写作是我追求的目标。

说到当下的汉语文学,我们还要回过头来说其源头,五四新文化运动开创了具有现代意义的汉语白话文写作,现当代作家们受用至今。有人说,现在作品同质化的倾向严重,仿佛全国几十个作家用化名写出成千上万的作品,我以为,这或许不是作家的问题,而是语言的问题。许多作家无法从强大的公共语言里钻出来,这时候,我们想念沈从文、孙犁、汪曾祺、艾青、昌耀和余光中等作家的语言,想念《古诗十九首》和《诗经》的语言。因此,建设语言是作家肩负的任务。

汪 政:语言是我们俩每次都要说的话题。第一次见到你,就知道你能自如地运用蒙汉两种语言。语言一定与它诞生的原初世界有着天然的联系,作为一个只能使用汉语的人,我特别想了解在蒙古语视角下的汉语是什么状态。你的作品能够帮助只会用汉语的人在新的语言体验中有所发现。我们之所以对你的汉语感到惊奇,显然与创作的主题和内容有关。

鲍尔吉·原野:用汉语书写草原生活和蒙古族居民的生活,我认为,这中间的关系是创造。写作能让我的心沉浸在经历过的草原生活里,让身边出现牧区风景、长调歌曲和牛粪火的烟气,拿汉语把它们写出来。要尝试创造一种更接近于草原生活的表达方式,它应该是简单的、鲜明的,充满色彩和声音。进一步说,心里充满对草原的爱,爱像不断往酒杯里倾注的酒,溢出来就是你的文章。

汪 政:你这是对汉语与蒙古族生活与草原的个人化理解与文学实践。如果以蒙古语写作,也就是蒙古族文学,那又是另一种景象吧?

鲍尔吉·原野:这个问题蛮复杂的,我可能没有能力从学术上定义蒙古族文学,也说不好经典意义上的蒙古族文学传统是什么。从个人感受上说,蒙古族的文学艺术诞生于冰天雪地的北亚地理环境,孕育于游牧生产生活方式,吸纳了从欧洲到中东的文化元素,是开放性的、以说唱与诗歌为主要艺术载体的游牧文学。这种文化信仰长生天,崇拜英雄,热爱并保护草原与河流,尊重母亲,看重诚实与信用,鄙视说谎的人,默认人在大自然当中的渺小地位,景仰诗人、摔跤手、马倌和说唱艺人,重视生活智慧、推崇幽默(蒙古语称之为滑稽)的人。

这些不系统的叙述差不多可以构成蒙古人认同的文化与文学框架,我得到的蒙古族文学教育来自蒙古族史诗与口头文学,蒙古人接受文学教育还有一个途径,那就是民歌。民歌对祖先、故土、父母、马、河流与爱情的歌颂,是牧民们最初的文学洗礼。民族文学传统对一个作家的影响,与他看一部卡尔维诺的书受到的影响不一样。传统会融化在血液里,始终伴随你,无论你走向哪里,听过的民歌、民间故事和史诗都会静静地潜伏在心里,与你共俯仰。写作时,他们会从你肩头探过身子偷看,提醒你多写草原,变得更纯粹。

所有树杈的母本都是一棵名叫文学的树

汪 政:你对少数民族文学的看法给我很大启发,我觉得你把问题已经说得很透彻了,很少有人从历史的、生活的角度来看待这些问题,大多只从文本到文本,不能呈现问题的本真状态。从你的叙述来看,少数民族文化与少数民族文学比我想象的要复杂得多。了解了你的生活经历,尤其是蒙古族文化对你的影响,以及家族传承,对理解你的作品帮助非常大。

在两种文化与文学中游走,从表面上看,你是在用汉语写作,但在你的精神深处,蒙古族的文化与文学始终在流淌、激荡。在青岛对话时我们讨论过这个问题,但没有说透,这次终于说得比较充分了。我一直在思考这样的问题,也想做一些田野调查,就是少数民族文学目前的状况,一方面是书面的少数民族作家们的母语写作,另一方面是你提到的口头文学的创作与传承,包括汉语创作。那么,现在还有没有民间的、口头的文学文化传承?要知道,不管哪个民族,口头的、民间的文学的历史要比他们书面的历史长久得多,它们才是民族创造力的核心体现。

在我看来,文体的本质就是表达方式,它既有外在的特征,又有内在的精神,是表达者连接自我与世界的通道,也是表达者个性的全部呈现。

从你对自己创作的回顾得知,你往来于多种文体的写作中。在文学变革中,文体一直是非常活跃的,我们甚至可以说,一部文学史就是一部文体的演变史,而这种演变中,文体间的交叉影响是其中的重要方式。在许多读者眼中,你是一位散文家,其实,你也有过诗歌、小说创作的经历。现在,小说在你创作中的比重越来越高,你对文体间的关系怎么看?你又如何看待自新文学开启以来文体的演变?你在自己的创作中又是如何处理不同文体的?

鲍尔吉·原野:我最初写诗,写到痴迷的程度,认为即使把一生献给诗歌,也是非常值得并十分幸福的事情。但我写不好诗,像一条鱼在淤泥里挣扎,被迫停下来学习中外好诗。学习经典的好处是知道诗歌的穹庐有多么高远,同时,我也意识到诗歌确实不是随便什么人就能写出来的。

后来,我转向短篇小说创作,写过20多万字,有10多篇发表。回头看,那时不会写人物,也处理不好故事与主题之间的关系,但开启了小说创作的初步训练。我从31岁开始写散文,觉得写散文不必像写诗那么凝练,也不必像写小说一样结构森严,它允许我在文学之路继续往前走。这一写就写了30多年。我写散文得到了写诗和写小说的“红利”——打磨语言和编织故事。诗歌告诉我,在字与字之间,可以包含很多的意思,所谓言浅意深。写小说讲究铺平垫稳,起承转合,人物是让故事屹立的灯塔。我写的散文有静态的景物描写,近于诗,也有纯粹的故事,如小说。我一直把散文作为文学作品来写,天空、大地、河流、山峦以及村庄,这里应有尽有。我在多年的散文创作中磨炼了多样的写作技艺,转换文体不觉吃力。2019年,我61岁再度写小说,这是藏在我心中的一个长长的草原画卷。在淡蓝色的山峦前面,有碧绿的草原和映射蓝天的湖泊。牧民在草原上劳动,孩子奔跑,远处传来歌声。在草原风光的后面,有牧民埋在心底的悲欢故事。

在阅读中,我读得最多的是小说,其次是诗歌,散文读得反而不多。19世纪欧美批判现实主义小说对我影响深远,契诃夫的小说我读了几十年,文学储备对小说写作和文体转型很重要。我写小说刻意走老派路线,情节紧凑,故事环环相扣,语言(尤其是对话)尽量追求简洁克制,把塑造人物当作首要任务,时刻警惕写散文养成的见什么都评论两句的习气。我告诉自己,所有的谜底都在人物手里,希望我写的小说有一些诗意。我觉得,好的作家都可以化解各种文体在写作中的对立,如果你是一棵树,无须命名哪个树杈是散文,哪个树杈是长篇小说,哪个树杈是诗歌。所有树杈的母本都是一棵名叫文学的树。

汪 政:在我看来,你是个跨界的作家,对文体的理解是深刻的。研究理论的学者大都偏好于探讨概念,但作家是基于自己的阅读,特别是创作实践,会带来直接、感性的体验。写作者在创作的层面把文体之间的关系用自己的方式处理得干净、圆融,是一种本领,也是一种能力。

能在不同的文体间自由地穿行是幸福的,这种幸福只有作者本人才能切实地体会到。当下是一个文体纷乱的时代,一方面,传统的文体在变化,另一方面,一些新文体在产生,特别是网络写作的出现,当移动终端成为人们日常生活的写作平台之后,一种起初被强迫而后成为习惯的短文体——我称之为“电子语段”的写作方式,逐渐渗透到我们表达生活中。

我们上面说到,文体只不过是表象,深层次的是人的生活方式、情感方式与思维方式。我们以前都说,文章要写得短一点,现在当文本真的变得很短以后,我们又开始感到恐慌了。当一切都被简化,当生活被剁得如此细碎,那么,这个世界包括我们自己的完整性又在哪里?目前这种表达方式看似对文学尚未构成直接的影响,但是,它对传统阅读的颠覆、对阅读行为的改变是显然的,在我看来,它对文学的间接“伤害”已经形成。

当我们已经习惯你的散文、小说和诗歌创作的时候,这几年来,你开启了儿童文学领域的写作。从成人文学转移到儿童文学进行“跨界”写作已经成为当下文学的普遍现象。儿童要阅读成人文学的经典,成人也应该阅读儿童文学,比如安徒生童话、格林童话、《小王子》《夏洛的网》《彼得·潘》等,它们对读者并没有设限。当然,现代意义上的儿童文学确实越来越专业化了,在创作的意图与初衷上,越来越强调儿童本位,而且分类分级也越来越细。不知道你对这些问题怎么看?

在我看来,你的儿童文学有两个特点。第一个特点是美,或者说是唯美,这可能得益于你早年的诗歌创作经验。你在意境的构成、语言的锤炼上非常用功,在我看来,这不仅是艺术风格的呈现,也是儿童审美观、写作伦理观的体现。对于一个自觉的儿童文学作家来说,首先要考虑的就是将什么呈现在儿童面前。另一个特点就是草原题材,对北方草原的孩子们来说,你的写作是将草原文学化,让孩子们从小以文学的方式观察生活、体验生活、记住生活。而对南方的孩子们来说意义更大,让孩子们知道世界上还有与他们身边的生活不同的另一种生活,在他们目不能及的地方还有另一种自然、另一些人们、另一种与世界的相处方式,这种生活在“远方”。

我一直强调要让孩子们不断拓展他们的认知与经验边界,这种拓展不仅是虚构、想象与幻想,不是构筑另一种不存在的世界与生活,而是建立在真实基础上的。从小让他们在不同的地域、不同的文化中感受世界的多样性、生活的复杂性和文化的异质性。我愿意在这种哲学的、形而上的,同时也是儿童学的角度定位你的草原写作与民族表达。

鲍尔吉·原野:所谓大道至简,你提出的儿童审美观和儿童写作伦理这两个概念几乎说清了儿童文学的内涵。给儿童写东西当然要美,儿童爱美,是对美最敏感的人。他们喜欢鲜艳的衣服和玩具,走在田野上,手里拿着鲜花和树叶。没有美的文字,就不成为儿童文学。先有美,然后是善。渴望被爱、被接纳、被信任,同情弱小等理念是儿童的本能,也是人类共同的价值观,善意能让儿童文学散发出永久的光芒。最后是真,拿虚幻的美与善糊弄儿童是极大的不善,美和善理应建立在真的根基上。让孩子知道大自然的暴风骤雨,知道人间的生死考验,在真实的砧石上才能锻造出精纯的美善。

接下来说您提到的题材问题,我确实有意为孩子们展示苍茫粗犷的边疆风景,写大自然对人的磨砺,写人类意志力的可贵。我希望看到儿童们既有大气硬朗的筋骨,又有温柔友善的心肠。说到成人文学和儿童文学之别,我赞成你所说的,好的儿童文学,成人读起来也兴趣盎然。一个文学家把满腹才华用孩子读得懂的文字写出来,像丰子恺、叶圣陶、冰心和赵元任那样,该有多么好。这样的作家越多,这个民族就越有希望。